En 1997, un livre, The Coming Oil Crisis, avait fait hausser les épaules dans le monde pétrolier. Son auteur, le professeur Colin Campbell, y pronostiquait rien de moins que la fin du tout pétrole. Reprenant les théories de King Hubbert – un géologue de Shell qui avait annoncé dès 1956 le déclin de la production américaine à partir des années 1970 –, il annonçait que le monde avait cessé de renouveler ses réserves et que le pic de production mondiale pourrait être atteint dès 2005.

Agrandissement : Illustration 1

Impensable, avait jugé Shell. Dans leurs scénarios pour 2050, les experts de la compagnie pétrolière affirmaient qu'« une raréfaction des ressources pétrolières était très improbable avant 2025 ». Celles-ci pourraient même être étendues à 2040 si des mesures d'économies étaient adoptées.

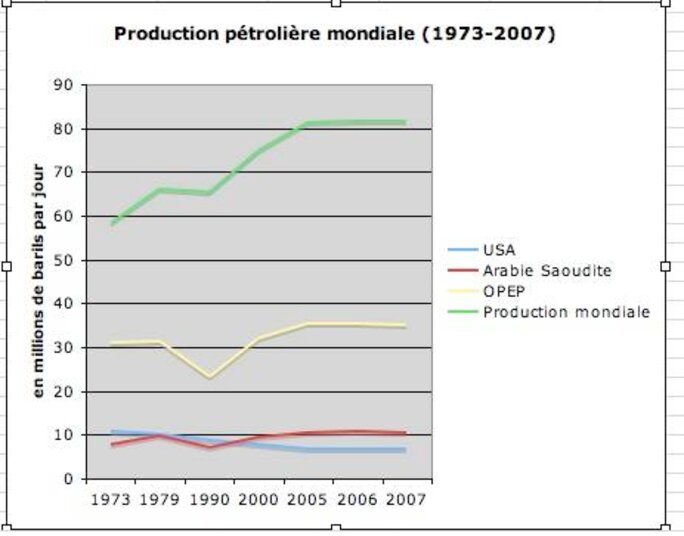

De son côté, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui sert de référence pour tous les pays consommateurs, affichait un optimisme inoxydable. Les réserves, selon elle, étaient largement suffisantes pour répondre aux besoins d'une demande croissante, jusqu'en 2020 et même bien au-delà. La production pétrolière, aujourd'hui de 81 millions de barils par jour, pourrait atteindre sans problème, selon ses calculs, les 115 millions au cours des prochaines années.

Depuis trois mois, l'AIE est en train de refaire toutes ses estimations. Elle devrait les publier d'ici à septembre. Mais certaines fuites font état de révisions drastiques. « Atteindre les 100 millions de barils / jour est déjà une vision très optimiste», a prévenu Christophe de Margerie, directeur général de Total. Tandis qu'un responsable de BP capital, T. Boone Pickens évoquait ces dernières semaines devant le Congrès américain une production de 85 millions de barils comme un plafond.

Les dernières statistiques publiées début juin par BP (consultables ici), et qui servent de référence à tous les intervenants, ont apporté un nouveau coup de froid. Pour la première fois, la production mondiale de pétrole a décru en 2007. Faiblement, à peine 0,2% , à 81,5 millions de barils par jour.

Mais c'était suffisant pour que le marché pétrolier prenne très mal cette annonce : les investisseurs et les analystes y voient une nouvelle raison de craintes pour les approvisionnements futurs. Les experts des compagnies pétrolières, eux, se montrent plus calmes.

La baisse de la production en 2007 est plus liée, selon eux, à une multitude d'incidents et raisons géopolitiques qui ont pesé sur la production. Une analyse que partagent la plupart des pays producteurs de l'OPEP : pour eux, le volume de brut est suffisant et le marché est convenablement approvisionné.

La fin des gisements faciles

Mais où sont au juste les productions ? Alors que la consommation ne cesse d'augmenter (+1,1% encore en 2007), toutes les quantités disponibles dans ce marché en surchauffe comptent. Dans ce contexte, les incertitudes de la production irakienne, pendant longtemps le quatrième pays pétrolier au monde, pèsent de plus en plus sur le marché.Même si du pétrole ressort des raffineries de Bassora ou de Kirkouk, les mises sur le marché sont loin d'atteindre leur niveau d'antan. En 2007, le gouvernement irakien – ou doit-on dire les autorités de tutelle américaines ? – espérait produire au moins 2,5 millions de barils par jour. Selon les chiffres de BP, la production a atteint 2,1 millions de barils par jour contre 3,5 millions en 1979.

Il y a quinze jours, un accord a été signé entre Total, BP, Chevron pour revenir investir en Irak. Mais ce n'est qu'une entente exploratoire. Tout est suspendu à un début de normalisation de la situation dans le pays. Et par la suite, il faudra encore beaucoup de temps avant que les investissements se fassent, que la production retrouve un rythme normal.

En attendant, il faut faire sans ou presque. Le manque de la production irakienne se ressent d'autant plus cruellement que l'épuisement des réserves est devenu une réalité dans le monde pétrolier. Les gisements les plus faciles à exploiter, les plus anciens, sont en voie d'extinction. Aux Etats-Unis, là où l'exploitation pétrolière a débuté il y a plus d'un siècle, les champs se ferment les uns après les autres.Entre 1973 et 2007, la production pétrolière américaine est tombée de 11 à 6,8 millions de barils par jour. Pour répondre à ses besoins, le pays est désormais obligé d'importer 60% de sa consommation.

La situation est à peu près identique en mer du Nord. La plupart des grands champs pétroliers et gaziers ont été découverts dans les années 1970. Après vingt-cinq ans d'exploitation intensive, ils sont en train de s'épuiser plus rapidement que prévu.Entre 2000 et 2007, la production de la Grande-Bretagne et de la Norvège, les deux grands pays producteurs de la mer du Nord, a diminué de 40% pour tomber autour de 3 millions de barils par jour. Pour les compagnies pétrolières, la fin du Brent, ce pétrole extrait de la mer du Nord, est inscrite dans un horizon de temps qui se compte en année plus qu'en décennie.

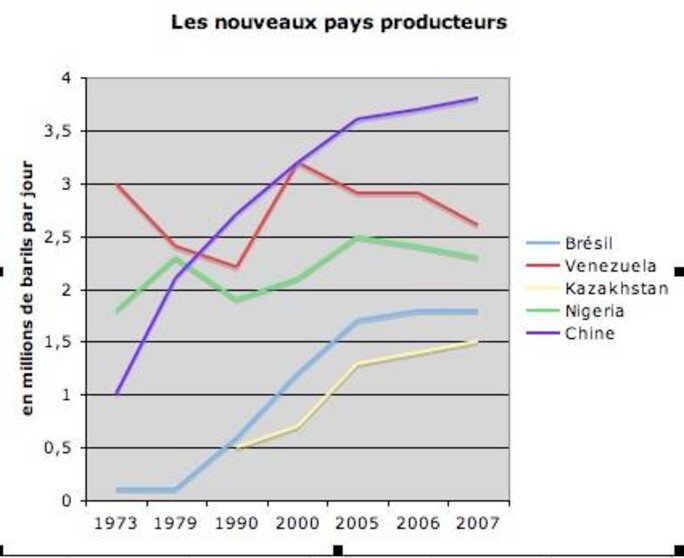

De nouveaux pays producteurs sont apparus depuis.

Mais une grande partie de leur production est d'abord réservée à leur propre consommation, notamment en Chine. De plus, un certain nombre de leurs gisements, au Brésil ou au Kazakhstan en particulier, sont encore en phase de démarrage et alimentent encore peu le marché. De plus, ces nouveaux pays ont bien l'intention de gérer au mieux leur rente pétrolière.

Patriotisme pétrolier

Un certain patriotisme pétrolier a gagné le monde en quelques années. Le président du Venezuela, Hugo Chavez, en est la figure la plus emblématique. En quelques années, il a imposé aux compagnies pétrolières travaillant dans son pays une nouvelle répartition des richesses.Fin 2007, l'Américain Exxon a refusé ce partage, préférant tirer un trait sur un pays qui lui assurait 6% de ses approvisionnements. Total a accepté de devenir un partenaire minoritaire dans l'exploitation de gisements qu'il contrôlait auparavant.

Agrandissement : Illustration 4

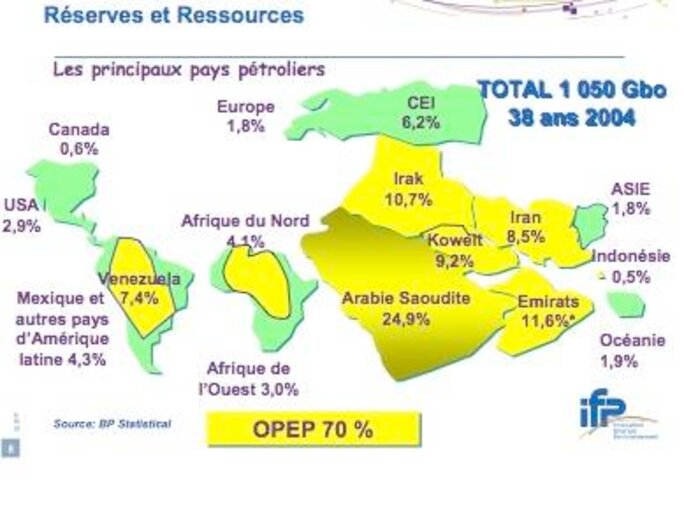

Un peu partout dans le monde, Hugo Chavez a fait des émules, que ce soit au Pérou, en Equateur, en Afrique et même au Brésil. La reprise en main se passe souvent de façon beaucoup plus douce qu'en Russie, où, à partir de 2000, Vladimir Poutine n'a eu de cesse de sortir les oligarques peu en cour et les compagnies étrangères pour reprendre le contrôle absolu du pétrole russe.Mais d'une façon ou d'une autre, les pays producteurs contrôlent désormais l'essentiel de leurs ressources. Selon l'Institut français du pétrole (IFP), les cinq premières majors pétrolières privées (Exxon, Chevron, Shell, BP, Total), qui détenaient dans les années 1970 plus de la moitié des réserves mondiales, contrôlent aujourd'hui 12% de la production mondiale et entre 3 et 4% des réserves prouvées.

Ces réappropriations capitalistiques se sont accompagnées d'un nouveau partage des richesses. De nouveaux contrats ont été imposées aux compagnies exploitantes. Les pays n'attendent plus les taxes (entre 27% et 35% du prix du baril). Ils veulent avoir une gestion contrôlée de leurs ressources, exprimée soit en volume produit par année, soit en une somme donnée. Une fois que le montant souhaité par le gouvernement est atteint, les compagnies doivent suspendre la production.

Avec l'envolée des prix du pétrole, ce mécanisme a eu un effet immédiat : une limitation parfois importante des quantités produites qui vient nourrir encore les tensions sur le marché et les craintes sur les approvisionnements futurs.Ainsi le Tchad et le Congo, nouveaux et très petits pays producteurs en Afrique, ont respectivement réduit de 6,5% et 15% leur production l'an dernier. Pas seulement parce qu'ils avaient des problèmes techniques mais aussi parce qu'ils avaient touché les revenus attendus.

La deuxième conséquence de cette nouvelle politique de gestion des ressources est la limitation des investissements. Alors que les compagnies pétrolières occidentales, qui offrent souvent leur expertise technologique, multiplient les incitations auprès des gouvernements pour accélérer les dépenses afin d'augmenter la production, ceux-ci ne sont pas du tout enclins à les suivre dans cette voie.

Tous ont compris que le pétrole allait être de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Ils entendent tirer le meilleur parti de leurs ressources en ne les gaspillant pas à la va-vite. Tout projet d'investissement, toute augmentation de production, sont donc scrutés avec attention afin de savoir si cela est bien nécessaire.

La fin de la régulation saoudienne

A Djeddah (Arabie saoudite), le 22 juin, cette logique a à nouveau dominé. Cette rencontre entre pays producteurs et pays consommateurs devait se traduire par une nouvelle politique d'approvisionnement ou, au moins, par des déclarations envoyées au marché pour les rassurer. Il n'en est rien sorti.Aucun membre de l'OPEP, y compris le Qatar ou les Emirats arabes unis, alliés traditionnels des Etats-Unis, n'a voulu envoyer un signal rassurant aux consommateurs. Le seul message est venu de l'Arabie saoudite. Et encore. Riyad a déclaré qu'il augmenterait sa production de 200.000 barils / jour pour la porter à 9,7 millions de barils. Une goutte d'eau dans un marché totalement déséquilibré.

Est-ce une volonté de ne pas se démarquer des autres producteurs ? Ou l'impossibilité de monter plus haut sa production ? Un peu des deux sans doute.Un changement majeur en tout cas est intervenu sur le marché pétrolier : malgré tout son potentiel, l'Arabie saoudite n'est plus en mesure d'être le régulateur du marché pétrolier, comme elle l'était auparavant. Faute, en partie, d'avoir suffisamment investi dans des capacités supplémentaires.

Durant toutes les années où le pétrole a été à 20-25 dollars le baril – c'était au début des années 2000 –, l'Arabie saoudite a freiné sur ses dépenses de recherche et d'exploration. Elle a puisé dans ses champs les plus faciles d'accès. Aujourd'hui, ceux-ci sont au maximum de leur production. Et Riyad n'a plus beaucoup de marge pour augmenter ses capacités. Au mieux, elle dispose en cas de forte tempête sur les marchés d'une réserve momentanée de 2 millions de barils par jour.

Sadad al-Husseini, l'ancien responsable de l'exploration et de la production d'Aramco, la société pétrolière du royaume, a dressé le constat d'échec en octobre : « En dépit de l'augmentation très forte des prix depuis quatre ans, nous n'avons pas été capables de la contrecarrer par une augmentation des capacités », a t-il reconnu. Une manière de signifier l'impuissance nouvelle du royaume et déjà actée par les Etats-Unis.L'agence américaine du pétrole tablait en 2000 sur une production future de 14,5 millions / barils par jour en Arabie saoudite, elle a revu ses prévisions à 11,5 millions / barils dans les prochaines années. Un niveau que compte atteindre Riyad au début 2010, mais en investissant plusieurs centaines de millions de dollars.

Des réserves dominées par l'OPEP

Ce défaut d'investissement se retrouve dans tous les pays. Tant que le prix du pétrole était bas, ils ont limité au maximum les dépenses. Ainsi de la Russie, deuxième producteur pétrolier. L'AIE tablait sur une production de plus de 7 millions de barils, elle n'en espère plus que 5 ou un peu plus, considérant que les investissements n'ont pas été suffisants.

Dès lors, le moindre accroc dans la production pétrolière prend une ampleur considérable sur les marchés. Actuellement, tous les intervenants suivent avec attention ce qui se passe au Nigeria.Une rébellion dans le delta a amené Shell à suspendre toute activité de production dans le pays. Si la rébellion s'intensifie, les autres compagnies privées, incapables de garantir la sécurité de leurs salariés expatriés ou locaux, pourraient être tentées de faire de même. D'un seul coup, ce sont 2,3 millions de barils par jour qui ne viendraient plus sur le marché. Un manque que ni l'Arabie saoudite ni les Emirats ne pourraient compenser. D'où la nervosité des marchés.

Demain, il pourrait en aller de même au Tchad, où la rébellion menace, aux alentours de la mer Caspienne où les voisins se disputent le contrôle des oléoducs, ou en Angola. Tant le pétrole est source de conflits, nourris par l'âpreté des gains. Cette montée des périls risque d'aller grandissant.

Pour lever les contraintes, les compagnies privées comme les pays producteurs multiplient les projets d'exploration. Mais cette nouvelle vague de recherche se traduit par une inflation des coûts. Ce, en raison de la difficulté d'accès des nouveaux gisements, mais aussi des goulets d'étranglement qui apparaissent dans tous les équipements pétroliers.

Là où dans des champs très faciles d'accès, le baril coûtait moins d'un dollar à produire, il faut compter plus de deux aujourd'hui. En un an, le coût de production moyen pour Total est passé de 9,9 à 12,7 dollars le baril. Mais ce n'est qu'un premier aperçu. Les nouveaux projets d'exploration coûteront encore plus cher.

De l'Alaska à l'Indonésie, on cherche partout du pétrole. Que ce soit en eaux très profondes, des huiles lourdes, des sables bitumeux : à 130-140 dollars le baril, tout devient rentable. « A condition que le pétrole ne descende pas en dessous de 80 dollars le baril », précise Christophe de Margerie. Ce qui donne la tendance future des prix.

De nouvelles découvertes sont faites. La compagnie nationale brésilienne Petrobras vient ainsi de découvrir un champ immense à 6.500 mètres de profondeur. Mais ces mises au jour comme les nouvelles technologies permettant de tirer parti des gisements existants – on n'exploite que 32% des réserves d'un champ actuellement – ne changeront pas la donne géologique.

Le monde a actuellement consommé la moitié des réserves existantes. Celles qui restent – environ 1.200 milliards de tonnes – sont plus difficiles d'accès et sont localisées pour près de 70% au Moyen-Orient. Une réalité qui inquiète plus d'une capitale.

Photos: Ed Kashi

Tirées du livre Curse of the Black Gold