Agrandissement : Illustration 1

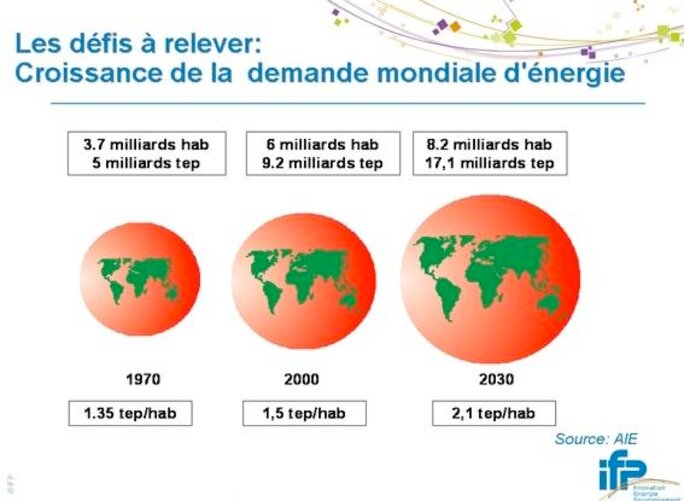

Avant même l'envolée brutale du pétrole ou même la prise de conscience du réchauffement climatique, des experts avaient déjà pointé le danger : l'énergie, selon eux, serait une des questions cruciales du XXIe siècle. La croissance de la population mondiale, qui dépasse désormais 6,7 milliards, la mondialisation économique et les développements techniques, la montée en puissance des pays émergents calquant leurs modes de vie sur ceux de l'Occident, allaient entraîner une consommation énergétique de plus en plus élevée. Depuis les calculs se sont affinés, des études se sont poursuivies. Mais la tendance est toujours la même : une consommation énergétique galopante.

(Tep : tonne équivalent pétrole)

Et cette énergie dans vingt ans sera pour une grand part encore d'origine fossile, c'est-à-dire dégageant du CO2. Pour l'instant, aucun expert ne voit de solutions de substitution radicales. Même le nucléaire ne leur apparaît pas comme une alternative pouvant être mise en œuvre à grande échelle. La période qui s'annonce risque donc de voir l'utilisation de multiples sources d'énergie, allant du charbon au solaire. Mais encore dominée pour un long moment par le pétrole.

La Chine en bouc émissaire

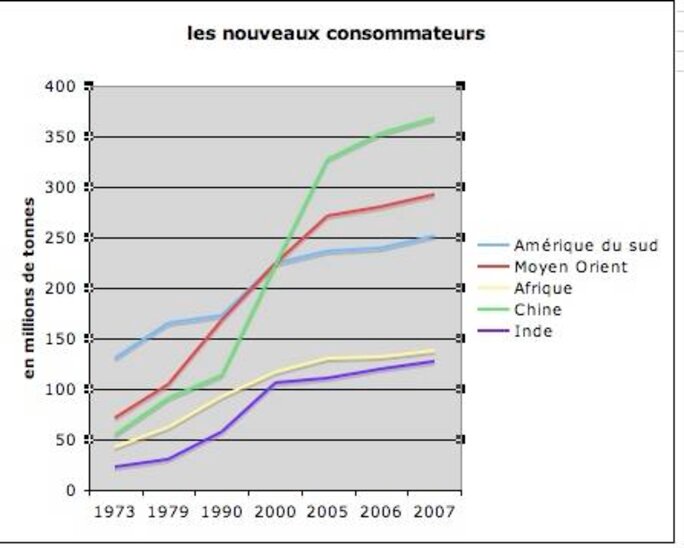

Dans les situations de tensions, il est toujours tentant de chercher un bouc émissaire. Pour la flambée actuelle, il est tout trouvé : la Chine. Sa fringale de matières premières et d'énergie pour soutenir sa croissance galopante est, pour beaucoup, une des premières causes du déséquilibre actuel. Ne pesant rien dans les années 1980, le pays s'est hissé au deuxième rang mondial des pays consommateurs, derrière les Etats-Unis. A lui seul, il représente 9,7% de la consommation mondiale. Et ses besoins ne cessent de grandir.

Cette subite découverte du rôle chinois laisse, cependant, un peu perplexe. Bien que très rapide, sa montée en puissance ne s'est pas faite en un an, ni en trois. C'est à partir des années 1990, selon les chiffres officiels, que la consommation pétrolière explose, accompagnant le décollage économique du pays. Pourquoi découvrir seulement maintenant son importance et lui imputer en partie le déséquilibre actuel ? « Nos économies réagissent un peu toujours de la même façon. Ce n'est que lorsqu'il y a la crise que l'on se rend compte des changements intervenus dans le passé, des déséquilibres qui se sont créés et que l'on n'a pas voulu prendre en compte », expliquait dernièrement l'économiste Daniel Cohen, pour justifier la prise de conscience tardive de cette nouvelle réalité pétrolière.

Néanmoins, cette cécité gêne. A voir les usines sortir à la vitesse de la lumière, le nombre des voitures multiplié par plus de cinquante en quelques années, les constructions urbaines et les infrastructures pousser comme des champignons, il était difficile de ne pas se rendre compte que la Chine montait en puissance en suivant le modèle des économies occidentales, où l'énergie prime. Dès 2000, la Chine consommait autant de pétrole que le Japon, deuxième économie mondiale, sans que le déséquilibre sur le marché pétrolier ne soit alors flagrant.

De plus, ce qui est vrai pour les matières premières, où la demande chinoise a créé des tensions énormes sur des marchés très étroits et longtemps négligés, l'est peut-être un peu moins pour le pétrole. « La Chine développe des industries lourdes, très énergétivores, mais pas forcément en pétrole. Elle privilégie plutôt le charbon, l'électricité que le brut », note Jean-François Gruson, chef économiste à l'Institut français du pétrole. Un chiffre semble confirmer cette analyse : alors que le pays a affiché l'an dernier une croissance de 11,4%, sa consommation officielle de pétrole, selon les chiffres recueillis par BP, n'a progressé que de 4,1%. Ce qui tendrait à signifier que sa croissance est beaucoup moins intensive en pétrole que d'autres. La hausse de sa consommation, d'ailleurs, concerne surtout les produits pétroliers légers ou semi-légers, c'est-à-dire l'essence, le diesel, des produits pour l'automobile, dont la demande explose au fur et à mesure que les classes moyennes chinoises grandissent et prospèrent.

Le choc des pays émergents

Car le vrai choc de la demande est là : dans la montée en puissance des pays émergents. A côté de la Chine, il y a le Brésil, l'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, et, dans une très moindre mesure, l'Afrique du Sud. Tous ont des économies en pleine expansion. Ils s'équipent, ils produisent, et leur population, au fur et à mesure que leurs revenus s'améliorent, aspire à avoir des modes de vie proches des standards occidentaux. Ils réclament à leur tour une partie de ce pétrole dont l'Occident pensait s'être réservé la majeure partie. Leur consommation pétrolière reste cependant très inférieure à celle de l'Europe ou des Etats-Unis. Celle de l'Inde, par exemple, avec son 1,1 milliard d'habitants, ne représentait en 2007 que 3,3% de la consommation mondiale. Ce qui laisse à penser que la demande mondiale de pétrole n'est pas près de se stabiliser.

Agrandissement : Illustration 5

Comparativement, la croissance au Moyen-Orient semble bien plus gourmande en pétrole que celle de ces nouveaux pays. A l'exclusion de l'Irak, qui relève d'autres problématiques, l'Iran et les pays du golfe Persique, profitant de leurs revenus pétroliers, sont en train de construire une économie avec une forte part industrielle. Complexes pétro-chimiques, usines de production d'aluminium, cimenteries, aciéries se multiplient dans la région. Ces industries lourdes, très consommatrices d'énergie, y profitent d'un pétrole à prix coûtant ou presque. Ce qui n'incite pas à porter une forte attention aux économies d'énergie. La demande dans cette région ne cesse d'augmenter et représente déjà 7,4% de la consommation mondiale.

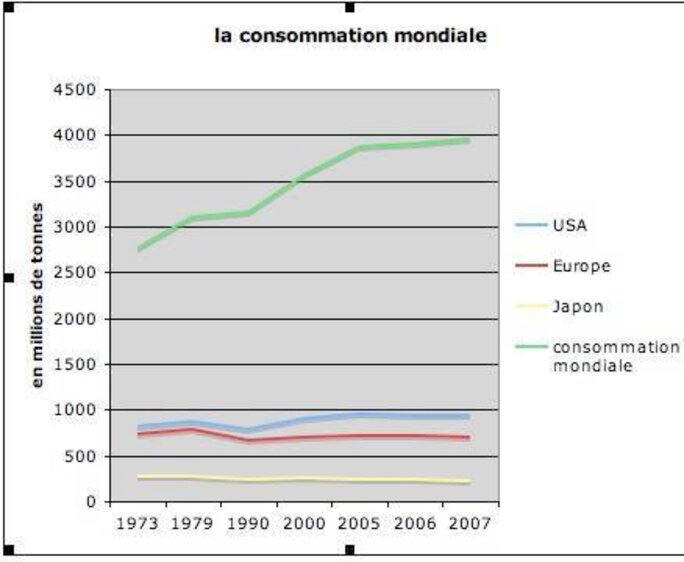

Mais la hausse de la demande vient aussi des pays occidentaux.

Ils continuent de capter plus de la moitié de l'offre mondiale. La seule consommation des Etats-Unis représente 23,7% du total mondial. Et cette consommation peine à se ralentir. Après le deuxième choc pétrolier, l'énergie était devenue une vraie préoccupation dans les économies occidentales. Durant une décennie, la consommation était partout en baisse. Le premier contre-choc pétrolier en 1986, puis le deuxième dix ans plus tard, ont balayé tous les efforts d'économies. A 17 dollars le baril – c'était encore le cas en 2000 –, le pétrole n'était plus un sujet. Malgré les grandes déclarations sur le réchauffement climatique et les bonnes résolutions de Kyoto.

Une consommation dominée par les transports

Les mauvaises habitudes sont revenues. Pas partout. En dix ans, la consommation en Allemagne et en France a baissé respectivement de 17% et de 3,5%. Une chute certainement liée à la désindustrialisation relative des économies. En revanche, sur la même période, la demande aux Etats-Unis a progressé de près de 10%, frisant la barre désormais des 1.000 millions de tonnes consommées par an.

Les délocalisations de plus en plus lointaines, l'organisation de nos productions, les choix urbanistiques, les modes de vie ont amené une concentration de la consommation sur les transports. Pour plus de 60%, la consommation pétrolière de l'OCDE est liée à cet usage. Un chiffre inquiétant. Selon les économistes, il n'y a pas une élasticité aux prix très grande dans les transports. Beaucoup de dépenses y sont contraintes. Il faut beaucoup de temps pour changer les usages et même les équipements. Le renouvellement complet d'un parc automobile, par exemple, demande quinze ans.

Le choc que connaît le monde du transport n'est donc pas près de s'estomper. Tant la vitesse de l'augmentation des prix du pétrole que son niveau actuel déstabilisent des pans entiers de l'économie. Les transporteurs, les compagnies aériennes sont déjà en très grande difficulté. Cela commence déjà à avoir des répercussions sur la production automobile et le monde de l'aéronautique, qui font le socle industriel des économies occidentales.

De simples mesures d'économies d'énergie, des améliorations techniques notamment dans la motorisation des voitures, même si elles sont nécessaires, risquent de ne pas être à la hauteur du défi économique qui est posé au monde. Il faudra peut-être se demander, alors que le pétrole devient une ressource rare, si les pays en font le meilleur usage. « Quand je vois tout le potentiel qui existe dans une molécule de pétrole, je me dis qu'il est dommage de seulement s'en servir pour le brûler », regrettait Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique.

Photos: Ed Kashi

Tirées du livre Curse of the Black Gold