Une Française sur trois avorte au cours de sa vie. Pourtant, 40 ans après la loi Veil dépénalisant l’avortement, les obstacles et les inégalités dans l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), méconnus, sont loin d’avoir disparu.

Le 18 septembre 2018, la polémique enflait après les propos sur TMC de Bertrand de Rochambeau, président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (SYNGOF) : « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Et que la majorité des médecins soient réticents à le faire, moi, je le comprends très bien. » Agnès Buzyn promit alors un rapport sur la question. Mais il se fait attendre : le cabinet de la ministre de la santé annonce à présent une remise pour cet automne.

En attendant, nous avons compilé et travaillé sur les données disponibles (voir notre Boîte noire à la fin de cet article). Géographiques, d’abord : Mediapart a cartographié la durée du trajet vers l’établissement hospitalier – hôpital ou clinique – où se pratique l’IVG par aspiration le plus proche, depuis n’importe quelle ville de France.

Puis nous sommes allés plus loin en décelant des barrières inattendues à l’accès à ce droit âprement conquis, via les remontées de terrain consolidées par nos données.

Ainsi, l’avortement est censé être gratuit, mais des professionnels de santé sans scrupule majorent leurs tarifs, parfois avec la complicité d’établissements de santé, notamment des cliniques privées.

D’autres refusent de pratiquer des IVG « tardives », passé 12 semaines d’aménorrhée (absence de règles), alors que le délai légal en France est de 14 semaines. Et qu’un allongement à 16 semaines pourrait être suggéré par la mission d'information sur le droit à l'IVG, créée cet été à l'Assemblée nationale.

Il existe deux méthodes d’IVG : par aspiration ou médicamenteuse* La première, l’historique, la méthode par aspiration, parfois appelée instrumentale ou chirurgicale : la femme est mise sous anesthésie locale ou générale, dans une salle d’intervention ou un bloc chirurgical. Un médecin aspire ensuite le contenu de son utérus. La seconde méthode consiste à prendre deux médicaments abortifs : l’un interrompt la grossesse, l’autre, avalé un ou deux jours plus tard, provoque l’expulsion de l’embryon.. La loi prévoit que les femmes aient le choix de la méthode d’avortement. « La meilleure méthode est celle que la femme choisit », rappelle d'ailleurs Caroline Rebhi, coprésidente du Planning familial, mouvement qui milite depuis 1956 pour le droit à la contraception (loi Neuwirth de 1967) et à l’avortement (loi Veil de 1975).

Pourtant, bien souvent, celle-ci est imposée. Dans 36 établissements hospitaliers en France, seule la méthode médicamenteuse a été effectuée en 2018, alors qu’elle n’est pas la plus adaptée dans toutes les situations, notamment quand la personne tient à garder secret son avortement – compte tenu des saignements sur plusieurs jours – ou en cas d’IVG « tardive », le fœtus étant davantage développé. Sans compter le choc psychologique de voir le fœtus tomber dans la cuvette des toilettes.

Après s’être heurtées à autant de murs, des femmes se retrouvent hors délai légal en France. Certaines, particulièrement en détresse, sont dirigées vers un parcours d’interruption médicale de grossesse (IMG) pour motif psychosocial* L’interruption médicale de grossesse (IMG) permet, à tout moment de la grossesse quand la santé de la femme enceinte ou de son enfant est en jeu, d’y mettre un terme. L’IMG dite maternelle ou pour motif psychosocial est autorisée depuis 2001. Il est donc possible de réaliser une IMG plus tard que les délais légaux imposés pour l’IVG. : encore toute une épreuve. D’autres doivent débourser des centaines d’euros pour avorter à l’étranger. D’autres encore accouchent sous X. C’est leur corps, elles en avaient le droit, mais elles n’ont pas eu le choix.

Car il n’y a pas qu’aux États-Unis que le droit à l’IVG peut être menacé. Mediapart brosse un tableau général et national de cette problématique d’accès à l’avortement. En tout, 220 000 avortements ont été pratiqués en 2018 dans l’Hexagone, selon nos calculs.

Liberté, égalité, IVG ?

« Je me suis fait violer. J’ai fait un test de grossesse et je suis enceinte, je voudrais avorter. » Simple, clair, concis. Il est parfois difficile de dater le début exact d’une grossesse, pas dans ce cas. « C’était le 24 juin », se souvient parfaitement Leïla (le prénom a été modifié), tignasse lisse attachée en queue-de-cheval, tee-shirt de sport large, jean slim, baskets sombres et yeux tout aussi noirs.

Elle ne pleurera pas avant que l’animatrice du Planning familial de Paris ne lui rappelle qu’elle en a « le droit ». « Que pouvons-nous faire pour toi ? », lui demande la professionnelle. « M’aider à avorter de l’enfant de mon violeur, ce serait déjà bien », répond la jeune fille de 16 ans.

Sa famille n’est pas au courant. Quand elle apprend qu’il est possible de réaliser l’avortement et de conserver l’« extrait de la grossesse de façon à conserver l’ADN du violeur » en unité médico-judiciaire, elle dit oui tout de suite. Quand elle comprend que cela implique d’en informer ses parents, elle choisit tout aussi rapidement de réaliser un simple avortement au Planning familial de la capitale, trois jours plus tard.

Gratuité, choix de la méthode, proximité, rapidité et confidentialité garantie. Ces cinq piliers du droit à l’avortement sont malheureusement rarement assurés en France.

Obstacle n° 1. Les arnaques à l’avortement

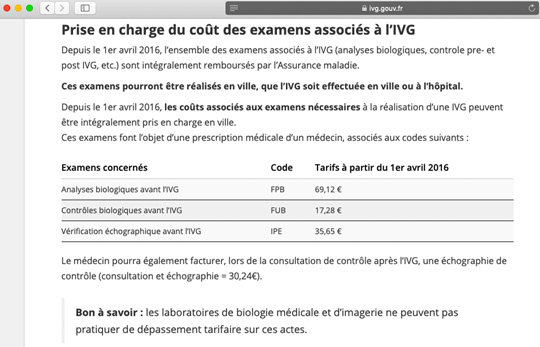

Il y a d’abord la banale « petite » escroquerie, dès le début du parcours. L’échographie pré-IVG a pour but de dater précisément le début de la grossesse en mesurant l’embryon. Elle est demandée pour entamer une démarche d’IVG et coûte 35,65 euros. Elle est remboursée à 100 %, comme tous les frais médicaux liés à l’avortement : du moins dans les textes. Car, dans les faits, des professionnels de santé n’hésitent pas à se faire des marges sur le dos des femmes qui souhaitent se faire avorter.

Certains en profitent par exemple pour réaliser une échographie plus complexe, mais pas du tout nécessaire, facturée entre 54 et 100 euros selon les tarifs pratiqués... Alertée, Caroline Rebhi, coprésidente du Planning familial, a déjà appelé un échographiste de la région parisienne coutumier de l’escroquerie. Il venait de réaliser une échographie pelvienne facturée près de 60 euros à une jeune fille qui avait bien précisé qu’elle venait dans le cadre de son parcours IVG. « Il faut bien que je vive », avait-il répondu à Caroline Rebhi... « À moins de 50 euros, je n’allume pas mon appareil », a rétorqué un autre.

Le remboursement ne peut dépasser 35,65 euros. Les femmes doivent donc régulièrement compléter. Et parfois même débourser beaucoup plus.

Car des médecins pratiquent des « IVG déguisées ». Dans nos tableaux, elles sont déclarées comme des fausses couches, qui sont aussi des interruptions de la grossesse, mais spontanées, et non volontaires. Pour aider à l’évacuation du contenu de l’utérus en cas de fausse couche, c’est le même acte médical que pour l’IVG qui est pratiqué. Mais quand il s’agit d’une fausse couche, le tarif est plus élevé* Selon le lieu de l'avortement et la durée d’hospitalisation le cas échéant, le forfait d’une fausse couche par aspiration est plus élevé de 28 à 52 % que celui d’une IVG avec la même méthode dans les établissements publics, et il faut compter 85 % de plus dans le privé..

Une telle différence s’explique par deux concessions qu’a dû accorder Simone Veil pour que le droit à l’avortement soit adopté en 1975 : d’abord, la clause de conscience que peut opposer le médecin qui refuserait de pratiquer l’IVG. Ensuite, le non-remboursement par l’Assurance maladie. À l’époque, pour que l’avortement soit abordable, le montant fixé était peu élevé. Depuis 1982, l’IVG est remboursée mais les petites revalorisations successives n’ont pas comblé l’écart.

Surtout, des dépassements d’honoraires peuvent être pratiqués en cas de fausse couche, alors que c’est interdit pour l’IVG. Or ces suppléments peuvent s’élever jusqu’à 600 euros, selon des chiffres de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Une aspiration sur cinq donne lieu à des dépassements d’honoraires en clinique privée, d’un montant de 175 euros en moyenne.

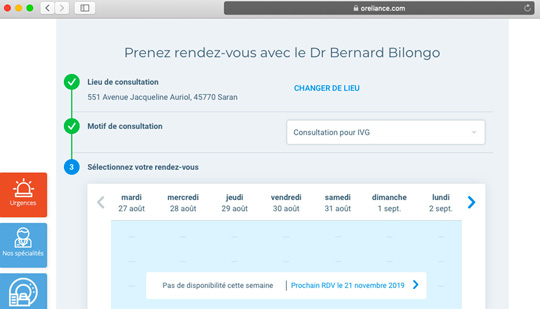

Pour certains établissements, généralement des cliniques privées, aucun acte d’IVG n’est enregistré alors que, selon les témoignages recueillis par Mediapart, des femmes s’y sont bien fait avorter. C’est le cas notamment du pôle santé Oréliance à Saran, dans la banlieue d’Orléans. Entre 2013 et 2017, aucune IVG n’est dénombrée alors qu’« il y en a eu, mais officieusement. Nous accueillons des femmes qui se sont fait avorter là-bas, sans trop savoir où elles pouvaient aller et elles se sont retrouvées à payer de leur poche à cause des dépassements d’honoraires », témoigne une animatrice du centre de planification d’Orléans* Selon la méthode, l’IVG se pratique en établissement de santé, en cabinet de ville ou encore en centre de santé. Depuis 2004, l’IVG médicamenteuse a été progressivement autorisée, d’abord aux médecins généralistes et gynécologues, puis aux centres de santé et enfin aux sages-femmes. En revanche, l’IVG par aspiration est réservée aux seuls médecins de cliniques, d’hôpitaux ou de centres de santé..

Une pratique également confirmée par Michel Neny, qui réalise des IVG au centre hospitalier régional d’Orléans. « Dans le privé, les médecins ne travaillent pas pour 500 euros la matinée ! », commente-t-il. Contactée, la direction du pôle santé Oréliance n’a pas répondu à nos nombreuses demandes d’interview. Sur son site, en tout cas, il était possible, jusqu’au 28 août au moins, de prendre rendez-vous en vue d’une « consultation pour IVG » avec l’un de ses gynécologues – ce qui a été modifié depuis nos demandes d’explication.

Contacté par téléphone pour vérifier qu’il est possible d’en obtenir un pour ce motif, son secrétariat propose une première « consultation pour IVG » cinq jours plus tard, moyennant un dépassement d’honoraires de 50 à 80 euros, auquel s’ajouterait un autre, totalement illégal, de 80 euros pour un avortement par aspiration au bloc opératoire !

Bernard Bilongo, le gynécologue en question, confirme qu’il pratique bien des avortements. Interrogé sur l’absence d’actes IVG déclarés par la clinique, il indique : « Ça se passe dans le cabinet médical, pas au niveau de la direction. » Concernant sa pratique de dépassement tarifaire, il répond : « Pour l’instant la Sécurité sociale ne m’a rien dit, alors je continue de pratiquer mes dépassements d’honoraires. »

« Réaliser des avortements ne constitue pas une carte de visite exceptionnelle pour une clinique, donc certaines préfèrent afficher qu’elles ne le font pas. Cela représente un double préjudice pour la femme, car elle n’est pas remboursée entièrement et, symboliquement, ce n’est pas pareil de vivre une fausse couche ou un avortement qui résulte, lui, d’une décision volontaire, souvent difficile à prendre », souligne Nathalie Trignol, représentante de l’Association nationale des centres IVG et de contraception (Ancic).

« Pour sa réputation, le privé n’a pas envie d’être affiché comme un lieu où l’on pratique l’IVG, mais plutôt comme référence pour les suivis de grossesse, qui rapportent davantage. D’autant que les femmes préfèrent ne pas accoucher là où elles ont pu se faire avorter par le passé », confirme une médecin hospitalière. Sollicitée, la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) estime n’avoir « pas de commentaire pertinent à faire en la matière ».

« Les hôpitaux publics, contrairement aux établissements privés, sont obligés d’organiser l’IVG, sinon ils s’en débarrasseraient, car ça ne paie pas compte tenu des contraintes budgétaires », témoigne Michel Neny, un des pionniers de l’avortement dans la région Centre-Val de Loire. En effet, ce n’est pas nouveau : un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) rappelait déjà en 2009 que la pratique de l’IVG représentait une activité déficitaire pour les établissements.

Piste n° 1

La recommandation du rapport de l’Igas de 2009 de « poursuivre l’effort de revalorisation engagé pour amener le forfait IVG à un niveau permettant d’en couvrir les coûts » est toujours d’actualité.

Obstacle n° 2. La méthode imposée

Cette tarification basse de l’avortement provoque en cascade une série d’obstacles insoupçonnés à l’accès à l’avortement. La plaquette du site ministériel « IVG, mon corps, mon choix, mon droit » et la loi du 17 janvier 2013 rappellent le droit pour les femmes du choix de la méthode d’avortement : l’évacuation de l’œuf par aspiration ou par voie médicamenteuse. En réalité, en 2013, seules quatre femmes sur dix ont pu choisir la méthode d’avortement et une sur dix n’a absolument pas été consultée sur la question, selon le rapport du Haut Conseil à l’égalité.

Alors qu’en 1992, 10 % seulement des IVG se pratiquaient via des cachets abortifs en établissement hospitalier, la tendance s’est inversée : en 2018, plus de 100 000 IVG ont été réalisées par voie médicamenteuse, soit 59,4 % des IVG qui y sont réalisées, selon les données que nous avons exploitées. À ces avortements s’ajoutent les IVG réalisées en ville, exclusivement médicamenteuses, estimées à 51 000 selon l’Assurance maladie pour la même année.

« Certaines femmes qui s’aperçoivent tôt de leur grossesse le vivent très mal psychologiquement et font rapidement le choix de l’interrompre. Alors elles se décident pour le mode le plus rapide, qui est souvent l’option médicamenteuse », rapporte Caroline Rebhi, coprésidente du Planning familial.

Sauf que cette tendance à privilégier la méthode la plus expéditive peut aussi être le résultat de contraintes économiques : réaliser une IVG par aspiration nécessite un médecin et un bloc opératoire ou, au moins, une salle d’intervention équipée. Et compte tenu des moyens dévolus à l’hôpital ces dernières années, mobiliser une blouse blanche et une salle blanche pour un acte « non rentable » n’est clairement pas la priorité des établissements. Alors inévitablement, les délais s’allongent et conduisent à certains choix.

« Si l’on dit aux femmes qui veulent se faire avorter que si c’est médicamenteux c’est possible le lendemain, et que si c’est par aspiration, ce sera deux ou trois semaines plus tard, on fait croire aux femmes qu’elles ont le choix alors qu’elles ne l’ont pas en réalité », déplore Laurence Wittke, médecin responsable du Centre de planification ou d’éducation familiale (CPEF) d’Orléans.

Piste n° 2

Une possibilité existe pour raccourcir le temps d’occupation au bloc, en plus d’une meilleure organisation et de la réservation de créneaux dédiés à l’avortement : une pratique plus importante de l’IVG par aspiration en anesthésie locale plutôt que générale, qui demande moins de temps.

En effet, s’il n’y a pas de complication, en anesthésie locale, l’intervention n’excède pas 15-20 minutes. S’ensuit une heure de repos, « en observation ». Alors qu’avec une anesthésie générale, il faut compter une heure au bloc, une heure et demie en salle de réveil puis un retour en chambre pour recevoir un repas, soit au moins une demi-journée en tout. Alors pourquoi la pratique de l’anesthésie locale n’est-elle pas généralisée ?

« Quand la femme s’agite, sous anesthésie locale, cela peut être plus complexe. Il faut la calmer, la rassurer et beaucoup de praticiens n’ont pas envie d’écouter ses besoins ni de s’embêter avec le contact avec la patiente. Ils préfèrent réaliser une aspiration à une femme qui dort, d’où leur préférence automatique pour l’anesthésie générale », témoigne Philippe Faucher, praticien au pôle périnatalité des hôpitaux universitaires de l’Est parisien. Il sort justement d’une opération en anesthésie locale à l’hôpital Armand-Trousseau « plus longue que prévu car la femme était très jeune, extrêmement stressée et bougeait beaucoup, comme cela arrive rarement ».

La tendance est d’autant plus problématique que la méthode médicamenteuse est un peu moins efficace : elle fonctionne dans 95 % des cas, alors que celle par aspiration affiche un taux de réussite de 99,7 %. En cas d’échec des médicaments, il faut de toute façon réaliser une aspiration.

Surtout, avaler des comprimés n’est pas forcément la solution la plus pratique, ni la plus discrète. De possibles saignements pendant 3 à 10 jours sont susceptibles de compliquer la reprise du travail et de rendre difficile de garder secrète son IVG auprès de son entourage pour celles qui le souhaiteraient.

Sans compter les effets secondaires potentiels. Caroline a répondu à l’appel à témoignages que nous avons passé sur le blog « IVG, je vais bien, merci ! ». En avril 2018, elle confie avoir « cru mourir » après avoir absorbé le cachet abortif et décrit avoir subi « crise de tétanie, malaise vagal, suées et contractions à plein régime pendant 45 minutes ». Heureusement, son conjoint était à ses côtés. Seule, l’épreuve est très rude, d’où la recommandation d’être accompagnée par une personne de confiance quand l’IVG médicamenteuse est réalisée à domicile.

Malgré cela, près de 6 % des établissements n’offrent carrément pas le choix ou privilégient massivement la méthode médicamenteuse, selon nos données.

C’est le cas, entre autres, de l’hôpital universitaire de Strasbourg : sur le site de Hautepierre, 97 % des IVG étaient médicamenteuses en 2018. C’est l’établissement où officie le sulfureux Israël Nisand, le chef de file des gynécologues, président du prestigieux Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), qui rassemble les stars de la profession.

Israël Nisand s’est notamment fait remarquer en volant au secours d’« un confrère accusé d’agression sexuelle sur 11 de ses patientes » et pourtant « condamné à un an de prison ferme et dix ans d’interdiction d’exercice », rapporte Causette. Et, plus globalement, pour la défense acharnée de sa corporation contre toute attaque, notamment quand le débat des violences obstétricales a fait surface.

Nathalie Trignol, de l’Ancic, estime que « quand les professionnels de santé ne donnent pas le choix, c’est par facilité. Avec l’aspiration, le praticien doit réaliser l’IVG alors qu’avec la méthode par médicaments, c’est la femme qui est actrice en les prenant ; il n’y a qu’à lui prescrire des comprimés ».

« Les médecins se contentent de fournir les cachets mais ils ne s’y collent pas, ce sont les infirmières et les sages-femmes qui accompagnent les femmes quand l’IVG est réalisée en établissement », commente également Michel Neny pour qui, quelle que soit la méthode, la pratique de l’IVG est « peu gratifiante. Les médecins ne le font pas de gaieté de cœur, c’est peu rémunérateur et peu reconnu, alors certains n’hésitent pas à s’en débarrasser le plus rapidement possible ».

Obstacle n° 3. L’éloignement des centres, notamment pour les IVG « tardives »

Quelques établissements hospitaliers proposent uniquement la méthode médicamenteuse, même pour les IVG dites « tardives ». Ces avortements réalisés entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée représentaient 5 % des IVG pratiquées en France en 2017 selon la Drees. Par définition, la grossesse est davantage avancée.

L’enjeu revêt d’autant plus d’importance que la mission d’information sur le droit d’accès à l’IVG à l’Assemblée nationale a prévu de relancer le débat sur un possible allongement de la durée légale d’autorisation à avorter en France, balayée par les sénateurs en juin.

Le premier médicament donné en consultation arrête la grossesse puis, un ou deux jours après, la prise du deuxième comprimé provoque les contractions et les saignements ainsi que l’expulsion du fœtus, quelques heures après. Cette deuxième étape peut se faire chez soi – si les conditions le permettent et jusqu’à 7 semaines d’aménorrhée normalement – ou bien en établissement de santé, toujours avec prescription de médicaments antidouleur.

« La femme voit passer les morceaux et quelque chose qui ressemble à un fœtus pour les IVG “tardives” réalisées par voie médicamenteuse. C’est douloureux, compte tenu des pertes de sang plus importantes et cela peut être très traumatisant », rapporte une médecin de l’est de la France qui préfère conserver l’anonymat. « La femme se tord de douleur et le vit comme un mini-accouchement », appuie le docteur Neny.

Or les protocoles du CNGOF, que les médecins suivent comme la Bible et la parole du Strasbourgeois Israël Nisand, comme celle du Messie, indiquent que « la méthode médicamenteuse est possible jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée ». Pourtant, la plus haute autorité de santé du pays, la HAS, elle, est très claire dans ses « protocoles à respecter » : elle préconise de pratiquer l’IVG médicamenteuse jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée dans un hôpital ou une clinique et jusqu’à 7 semaines dans un cabinet de ville, centre de planification familiale ou centre de santé.

Selon un relevé établi par le Planning familial, au moins 25 établissements en France proposent des IVG médicamenteuses après 9 semaines.

Nous n’avons pas pu observer si le « tout médicament » revendiqué par le CNGOF était la meilleure solution pour toutes les patientes dans le service gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Strasbourg dont Israël Nisand est le référent enseignement : il a catégoriquement refusé nos demandes de reportage et d’interview. « À Strasbourg comme ailleurs, imposer l’IVG médicamenteuse, quelle que soit la situation, est aussi le résultat d’un souhait très pragmatique de ne pas bloquer les blocs opératoires », constate la médecin de l’Est citée plus haut.

Pourquoi des avortements si tardifs ? Des femmes peuvent ne pas se rendre compte tout de suite qu’elles sont enceintes – ce qui est plus courant qu’on ne le croit, les cycles menstruels réguliers n’étant pas le lot de chacune. Elles peuvent avoir besoin de temps pour prendre leur décision. Mais elles butent aussi parfois sur un obstacle.

Car même quand les médecins admettent que, pour ces IVG « tardives », la méthode par aspiration est moins traumatisante pour les femmes, beaucoup utilisent leur clause de conscience* Dénombrer le nombre de médecins opposant leur clause de conscience pour l’avortement ? Mission impossible, selon la réponse que le Conseil national de l’ordre des médecins a fournie à Mediapart, car elle « est par définition exercée sur des cas individuels ». Pourtant, devant la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en juillet 2019, Agnès Buzyn, elle-même médecin, semblait démentir cette affirmation. « Les médecins qui activent la clause de conscience sont bien connus dans les hôpitaux. » Avant de défendre cette dernière : « Je crains donc vraiment qu’en supprimant cette double clause de conscience, on fasse courir aux femmes le risque de prendre des rendez-vous sans savoir à qui elles ont affaire ; d’être mal orientées ; de perdre du temps par rapport aux délais. » pour ne pas la pratiquer. Auquel cas, ils les orientent vers des hôpitaux de taille plus importante.

En 2018, 13 % des établissements publics, avec les missions de service public qui leur incombent, n’ont pas réalisé d’IVG « tardive », selon notre traitement de données. Dans le privé, c’est même plus du double, avec un taux de 30 % ! Le Planning familial comptabilise au moins 45 hôpitaux où les IVG par aspiration ne sont plus réalisées après 12 semaines. Les patientes sont régulièrement envoyées vers d’autres établissements.

« Ce sont de fausses clauses de conscience : en réalité, les médecins nous les renvoient parce qu’ils n’aiment pas pratiquer l’avortement. Pour caricaturer, il y a très peu de cathos intégristes qui refusent de le réaliser pour une raison religieuse ou morale », rapporte Philippe Faucher, gynécologue au pôle périnatalité des hôpitaux universitaires de l’Est parisien, référence nationale concernant l’IVG en tant que président du Réseau entre la ville et l’hôpital pour l’orthogénie (Revho).

« Les médecins disent que réaliser une IVG “tardive” est plus compliqué, plus dangereux. Techniquement, il s’agit du même acte, même s’il faut connaître deux ou trois ficelles. Nous organisons justement des formations à la pratique de ces avortements », indique le praticien. Il voit toutes les semaines des femmes bannies d’autres hôpitaux franciliens débarquer à Armand-Trousseau.

Ghada Hatem, gynécologue et fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, précise : « Ça n’est pas davantage risqué, c’est un peu plus long. Cela peut prendre jusqu’à 45 minutes dans de rares cas, il faut être minutieux. » Ghada Hatem se retrouve à gérer beaucoup d’IVG « tardives » du fait de « la mauvaise volonté de certains établissements à trouver des dates ». Comme cette jeune fille, nous relate un gynécologue, à qui un hôpital de la région parisienne avait seulement proposé des créneaux pendant son bac.

« Remarque, parfois, mieux vaut invoquer la clause de conscience plutôt que d’accueillir mal les femmes. Quand elles ont déjà eu une IVG, elles se font engueuler, quand il s’agit de jumeaux ou d’une grossesse de 13 semaines, les médecins pestent, prétextent ne plus avoir de créneau et proposent un rendez-vous un mois plus tard, sachant très bien que le délai légal sera dépassé », rapporte Philippe Faucher. D’où un allongement du temps de transport fréquent pour les femmes qui doivent pratiquer une « IVG tardive ».

Or, entre la première consultation d’information et celle durant laquelle l’avortement est pratiqué, cela fait déjà deux allers-retours. Sans compter, entre-temps, la réalisation de l’échographie si elle ne peut pas être faite au même endroit et d’examens biologiques en laboratoire : les rendez-vous le même jour sont compliqués à obtenir, surtout en plein désert médical. La dernière consultation, de contrôle, pour vérifier que tout va bien après l’IVG, passe dès lors quasiment toujours à la trappe.

Ces deux ou trois allers-retours au moins (le site ivg.gouv.fr en compte même quatre au minimum) ont de quoi créer des casse-tête d’organisation, voire décourager les femmes sans permis ou sans véhicule – notamment les mineures – , celles qui ne souhaitent pas en informer leur entourage, celles sans ressources qui peineront à se payer les transports en commun, celles qui ne peuvent pas poser facilement des jours de congés, celles qui ont des enfants et pas de moyen de garde...

Plus d’1,3 million de femmes entre 15 et 50 ans vivent à plus de 30 minutes de route d’un établissement ayant pratiqué des avortements par aspiration

Déjà, en 2018, plus d’1,3 million de femmes entre 15 et 50 ans vivent à plus de 30 minutes de route d’un établissement ayant pratiqué des avortements par aspiration, comme le révèle Mediapart. Près de 60 000 femmes en âge de procréer ont vu leur trajet se rallonger de plus de 15 minutes entre 2013 et 2018. Pour les IVG « tardives », c’est pire : 1,5 million de femmes sont à plus de 30 minutes d’un établissement qui en pratique.

Piste n° 3

Diversifier l’offre de la pratique de l’IVG :

• Autoriser les sages-femmes à réaliser l’IVG par aspiration

L’Association nationale des sages-femmes orthogénistes (ANSFO) demande à pouvoir pratiquer les IVG par aspiration. Car depuis 2016, elles sont seulement autorisées à accomplir les IVG médicamenteuses, ce qui leur a permis de réaliser 3 % des avortements en France en 2017, selon la Drees. « Nous formerions les sages-femmes à la méthode par aspiration, comme nous l’enseignons aux médecins, et elles y arriveraient très bien. Cela offrirait davantage de points d’accès à l’IVG », valide Philippe Faucher, président du Revho.

• Expérimenter l’IVG médicamenteuse par télémédecine

Philippe Faucher a également plaidé pour l’autorisation de prescrire et réaliser l’IVG médicamenteuse par télémédecine auprès de la mission d’information sur le droit d’accès à l’IVG à l’Assemblée nationale. La première consultation, qui a normalement lieu en cabinet, pourrait ainsi se pratiquer à distance, depuis chez soi, lors d’un entretien en visioconférence par ordinateur ou smartphone. D’autres praticiens s’interrogent, compte tenu de la situation de détresse que peuvent connaître les femmes. Ce à quoi Philippe Faucher répond qu’« il faudrait réaliser des expérimentations. Cela peut représenter une solution pour les femmes qui peinent à obtenir des rendez-vous pour se faire avorter, surtout dans les territoires ruraux ».

• Encourager davantage les centres de santé à pratiquer l’IVG par aspiration

Même si les centres de santé (anciennement appelés « dispensaires », des structures pluridisciplinaires à mi-chemin entre l’hôpital et le cabinet de médecin de ville) sont autorisés à réaliser l’IVG par aspiration depuis 2016, seuls six offrent cette possibilité : des centres de santé municipaux à Aubervilliers, Romainville, Malakoff et Arcueil (région parisienne) – qui vont prochainement être rejoints par la Maison des femmes de Saint-Denis –, ainsi que le centre de santé d’Orléans, dans les murs du CPEF.

Pourquoi sont-ils si peu nombreux ? « Faute de professionnels déjà formés ou ayant envie de se former à la technique d’aspiration ou encore de moyens à investir dans l’achat du matériel nécessaire pour équiper une salle d’intervention », regrette le président du Revho. Au Planning familial d’Orléans par exemple, la mise en place de l’IVG par aspiration a coûté à l’association 10 000 euros, à quoi s’ajoute l’embauche d’un professionnel de santé un jour par semaine, financée sur fonds propres.

Par ailleurs, au niveau national, au Planning familial, les avis sont partagés quant à la possibilité de réaliser les IVG par aspiration dans les CPEF : « Il ne faut pas non plus que les hôpitaux nous délèguent la mission de service public qui leur incombe », note notamment Caroline Rebhi, coprésidente du mouvement. D’autant plus que le Planning familial craint pour la pérennisation de son budget et dénonce des moyens inégaux selon les régions.

Obstacle n° 4. Les délais d’attente à rallonge

Compte tenu de ces déserts d’accès à l’IVG, les délais d’attente peuvent être longs, même s’il existe peu d’informations publiques à ce sujet. Le délai moyen de rendez-vous proposé était de cinq jours au niveau national en 2017, soit une amélioration par rapport à 2014, selon la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). Par ailleurs, dans une circulaire du 28 juillet 2016, celle-ci a demandé à chaque agence régionale de santé (ARS) d’élaborer un plan pour « améliorer l’accès aux IVG [...] en veillant à la complémentarité de l’offre en établissements de santé et hors établissements de santé, avec accès aux différentes méthodes ».

Seules certaines ARS « bonnes élèves » publient des rapports très détaillés, comme celle d’Île-de-France ; en Nouvelle-Aquitaine par exemple, en 2018, « les établissements de santé déclarent un délai moyen de 2,6 à 5,7 jours [suivant le premier appel de la femme – ndlr], soit 4,2 jours en moyenne. Les extrêmes sont de 2 à 7 jours (établissements de santé publics) et de 2 à 10 jours (établissements de santé privés) ».

La HAS exige l’obtention d’un rendez-vous de consultation dans les cinq jours suivant le premier appel de la femme souhaitant avorter et rappelle que « plus l’IVG intervient précocement pendant la grossesse et plus le risque de complications est faible ».

Outre les complications, l’accès même à l’IVG en France est en jeu. Au Planning familial de Paris, lors de notre visite, une jeune fille de 19 ans confie ne pas avoir eu ses règles depuis 21 semaines : elle a d’abord attribué cette absence de menstruation au fait qu’elle a récemment commencé à prendre la pilule contraceptive. Si elle se rend aux Pays-Bas, ce sera trop tard pour le délai légal hollandais.

Alors quatre jours plus tard, elle prendra le bus jusqu’au Centro Médico Aragón de Barcelone, spécialisé dans les grossesses avancées. Au-delà de 22 semaines, l’IVG par aspiration coûte entre 1 790 et 2 290 euros ; 1 490 euros à 21 semaines, 1 290 euros entre 19 et 20 semaines, 990 euros entre 17 et 18 semaines et ainsi de suite, avec un tarif dégressif indexé sur la « concurrence » des autres pays européens en fonction des dates limites légales. Car si le délai classique est de 14 semaines en Espagne, il est possible de pousser jusqu’à 22 semaines lorsque la santé physique ou psychique de la femme est en jeu : il faut simplement passer par la case psychologue pour prouver son libre arbitre et sa nécessité d’avorter.

Chaque année, entre 3 000 et 5 000 Françaises partent se faire avorter à l’étranger

Entre 3 000 et 5 000 Françaises, selon les estimations, voyagent chaque année pour pratiquer une IVG. Faute de moyens, d’autres finissent par accoucher sous X ou par garder leur bébé. « Le pire, ce sont les femmes qui ont formulé leur demande de pratiquer une IVG dans les délais et se sont fait balader, ont obtenu un rendez-vous chez le gynécologue un mois plus tard, puis, une fois sur place, à qui on a répondu qu’ils ne pratiquaient pas l’IVG au-delà de 12 semaines et se retrouvent hors délai », témoigne Philippe Faucher, praticien au pôle périnatalité des hôpitaux universitaires de l’Est parisien.

Ce dernier regrette d’ailleurs l’absence en France de statistiques concernant ces victimes d’un défaut d’aiguillage. On sait simplement, selon le testing réalisé en 2017 par la DGOS, que lorsqu’une femme appelle dans le but d’avorter, un établissement sur deux ne propose pas de rendez-vous, renvoyant majoritairement vers un autre établissement. 54 % des établissements en proposent un plus de deux jours après l’appel.

L’anthropologue Silvia De Zordo réalise une grande étude sur les voyages transfrontaliers pour IVG. Il en ressort que plus de 20 % des femmes étrangères qui viennent se faire avorter aux Pays-Bas sont françaises. En moyenne, elles sont à 18 semaines d’aménorrhée. Bien sûr, « la majorité aurait préféré pouvoir pratiquer une IVG plus tôt. 6 % des femmes étrangères venues en Hollande pour avorter ont tenté de mettre fin à leur grossesse sans aide avant de voyager. La plupart se sont frappées à l’abdomen, certaines ont pris des médicaments autres que les pilules abortives et l’une d’entre elles s’est inséré un objet dans le vagin », rapporte la chercheuse dans une présentation de ses résultats préliminaires.

Le frein financier est aussi souligné : l’acte médical à lui seul – l’aspiration dans un bloc opératoire hollandais – leur a coûté 863 euros, auxquels s’ajoutent les frais de voyage et d’hébergement.

Mélanie a également répondu à l’appel à témoignages que nous avons lancé sur le blog « IVG, je vais bien, merci ! ». En 2015, cette Française vivant en Italie est rentrée spécialement pour avorter. Pas le choix : la majorité des médecins transalpins brandissent leur objection de conscience. Elle téléphone alors aux hôpitaux parisiens pour demander un rendez-vous IVG, mais les délais d’attente sont tels qu’elle va dépasser la limite légale dans l’Hexagone...

« J’étais en colère parce que j’étais perdue dans ces appels, dans cette urgence, alors que j’étais à Paris, que j’étais majeure et sûre de moi. Je me disais : si c’est aussi compliqué pour moi, qu’est-ce que ça peut être pour une jeune femme mineure, apeurée, qui vivrait à la campagne ? Si ça m’était arrivé à 15-16 ans dans ma petite campagne bretonne, aurais-je été jusqu’au bout ? », s’interroge la jeune femme. Elle finit par se rendre dans un centre de planification ou d’éducation familiale, qui va largement faciliter ses démarches.

Le Planning familial est souvent présenté comme le pompier de l’IVG. Dans sa thèse sur l’avortement, la sociologue Marie Mathieu le qualifie de « théâtre de bienveillance », en opposition aux autres lieux de soins « aux attitudes contrastées des médecins » et où « les femmes craignent d’être jugées ». En cas d’urgence, la première porte à laquelle frapper pour faciliter son parcours IVG semble donc être celle du Planning familial. Sauf qu’il craint régulièrement pour la pérennisation des moyens qui lui sont octroyés.

Piste n° 4

Lutter contre la propagande anti-IVG. C’est le but de l’extension au numérique du délit d’entrave à l’IVG adopté en 2017, face à des sites qui usent de leur bon référencement pour proposer de la désinformation concernant l’avortement. En face, l’information officielle, elle, n’est pas forcément à la hauteur.

• Le site « IVG les adresses », qui répertorie les professionnels et établissements pratiquant les IVG, est ainsi régulièrement cité par les autres sites institutionnels tels que ivg.gouv.fr. Sauf qu’il souffre de nombreux manques, faute de moyens ou de structure nationale pour rassembler toutes les données. La création d’un observatoire de l’IVG en France est pourtant l’une des recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, malheureusement non suivie.

Ce vide est seulement comblé par la bonne volonté d’un réseau francilien, le Revho. Lancé en 2013 et maintenu par l’ARS d’Île-de-France, le site référence bien les professionnels de cette région. En revanche, dans d’autres territoires, le recensement n’est pas complet : en Bourgogne-Franche-Comté, une seule professionnelle est proposée sur le site quand l’ARS en compte 41 qui pratiquent l’IVG, auxquelles s’ajoutent les établissements de santé, hôpitaux et cliniques. Dans les Hauts-de-France, six adresses sont listées, et on n’en trouve qu’une dizaine pour l’ensemble de l’outre-mer, loin de la réalité de l’offre. Et, alors que le site est présenté comme une référence, aucune mention ne vient préciser aux visiteuses qu’il n’est pas exhaustif. Il faut dire que le réseau Revho est financé par l’ARS d’Île-de-France à hauteur de 400 000 euros par an, en tout et pour tout, pour ses actions de formation, mais aussi d’information. Une nouvelle version du site, bénéficiant d’un nouveau coup de pouce de l’ARS, devrait être prochainement mise en ligne.

Par ailleurs, certains professionnels, s’ils pratiquent des avortements dans leur cabinet, ne souhaitent pas apparaître dans des annuaires, de peur de ne pas pouvoir affronter le flux de patientes.

• Le Planning familial bénéficie de son côté d’une subvention nationale pour gérer le numéro vert permettant d’informer les femmes souhaitant avorter. Mais pour les renseigner précisément, le Planning s’appuie sur son réseau régional. Là, les subventions sont inégales, au bon vouloir des ARS encore une fois. « La Réunion, Mayotte et la Guyane ne bénéficient toujours pas de financement et la Bourgogne-Franche-Comté vient de l’obtenir, dénonce Véronique Séhier, coprésidente du Planning familial. La politique nationale d’information des femmes est confiée à des antennes locales sans que l’État ne soit garant de l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire. Nous avons besoin de financements fléchés et sécurisés, sur plusieurs années, ainsi que d’une campagne proactive sur l’existence de notre numéro vert. »

• Publié en 2016, un rapport de la commission sur les données et la connaissance de l’IVG proposait, parmi ses recommandations, la mise en place d’enquêtes de testing plus fréquentes – avec des femmes qui se présentent comme souhaitant réaliser une IVG pour vérifier la bonne application de la loi – ainsi que la publication des enquêtes déjà effectuées, pour améliorer la connaissance des délais de réalisation et de la prise en charge des IVG « tardives ». Nous publions l’enquête réalisée par la DGOS en 2017 :

La commission recommandait également le lancement de plusieurs analyses géographiques – comme celles que Mediapart a réalisées – notamment par rapport aux IVG « tardives », ou au type d’anesthésie pratiquée. Ces analyses devraient également figurer au programme de l’état des lieux qui devrait être prochainement rendu public par la ministre de la santé. Il prendra également en compte la question des délais.

Obstacle n° 5. Le non-respect de la confidentialité

L’anonymat est censé être assuré pour les femmes mineures qui le demandent, quel que soit le lieu où elles se font avorter. Les moins de 18 ans représentaient en 2017, selon la Dress, 6,1% des publics qui se font avorter en France métropolitaine. Elles sont considérées comme « vulnérables », d’où la mise en place d’un parcours destiné à leur faciliter l’accès à l’IVG.

Un code est simplement à mentionner par le professionnel de santé sur la feuille de soins à la place du numéro de Sécurité sociale. Et ce pour éviter que les parents ne reçoivent, quelques jours plus tard, le décompte de la Sécu qui trahirait la jeune fille dans le foyer familial.

Malheureusement, il n’est pas toujours respecté par les différents médecins que les femmes rencontrent sur la route les menant à l’avortement, selon les témoignages recueillis auprès de différents centres de planification ou d’éducation familiale.

Comme cet échographiste de la région Centre qui avait inscrit le numéro de Sécurité sociale d’une jeune mineure, sachant pertinemment que le courrier de remboursement arriverait directement dans la boîte aux lettres de ses parents. Ce même échographiste avait aussi fait écouter le cœur de l’embryon alors que la jeune fille avait bien précisé qu’elle consultait dans la perspective d’un avortement... « Que la grossesse soit désirée ou non, les échographistes ont tendance à recevoir de la même façon les femmes, regrette Isabelle Louis, animatrice au Planning familial de Paris. Ou à mal parler à celles qui viennent pour une IVG. C’est inadmissible qu’ils se permettent des commentaires culpabilisants comme “votre grossesse est déjà bien avancée” ou “comment ça, vous n’allez pas le garder ?”. »

Si les majeures veulent tenir secrète leur IVG – ce qui arrive notamment dans des situations de violences conjugales –, elles peuvent également demander la confidentialité dans l’hôpital, le centre de santé ou de planification qui pratique l’IVG, et même auprès des médecins de ville ou sages-femmes qui l’exercent. Et ce grâce à ce même système de code confidentiel à inscrire sur la feuille de soins.

Mais dans la pratique, ce droit n’est pas toujours connu, ni accepté. D’où les réticences à consulter pour avorter, surtout dans les plus petites villes où tout le monde se connaît. Avec comme conséquences un abandon de l’option IVG ou bien de coûteux kilomètres supplémentaires, en termes de temps et d’argent, pour éviter que la nouvelle ne fasse le tour du quartier. C’est pourquoi, en réalité, les temps de parcours entre le domicile et le lieu de pratique de l’IVG le plus proche peuvent être encore largement rallongés.

Piste n° 5

Mieux former à l’accueil IVG et à la garantie de la confidentialité : les solutions existent déjà, reste à mieux les faire connaître aux professionnels qui accueillent les femmes souhaitant réaliser une IVG, qu’elles soient mineures ou majeures. L’ARS Île-de-France finance par exemple le réseau Revho pour qu’il organise des formations destinées aux équipes des centres d’orthogénie ou de planification familiale sur l’accueil et l’accompagnement des femmes en demande d’IVG. Elle a aussi soutenu la réalisation d’outils vidéo, supports de ces formations.

Récit : Alexandre Léchenet et Rozenn Le Saint

Image de couverture : la comédienne Claire de La Rüe du Can dans la pièce Hors la loi de Pauline Bureau, jouée du 24 mai au 7 juillet 2019 à la Comédie-Française. © Brigitte Enguérand, coll. CF

Mediapart a rassemblé le maximum de données existantes sur les avortements pour produire une cartographie la plus détaillée possible de l’accès à l’IVG et de ses obstacles en France : un travail encore jamais accompli jusqu’alors puisque aucune structure publique nationale n’en est chargée. Pour ce faire, nous avons étudié les données de l’ensemble des actes d’avortement réalisés en établissements de santé, hôpitaux et cliniques. Nous avons analysé toutes les données mises en ligne par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Nous dévoilons même les plus récentes, celles de 2018. L’Assurance maladie nous a également communiqué des chiffres agrégés du nombre d’IVG pratiquées « en ville » pour la même année.

Pour réaliser la cartographie de l’IVG, nous avons utilisé une base de données publiée par la Drees, la Statistique annuelle des établissements (SAE). Elle propose des chiffres détaillés sur les IVG en milieu hospitalier – qui représentent près de huit avortements sur dix réalisés en France – ainsi que les types d’IVG pratiquée.

Les temps de trajet ont été calculés à partir des données d’Open Street Maps et du moteur OSRM pour le centre géographique de chaque commune de France avec l’établissement le plus proche – hôpitaux ou cliniques – ayant pratiqué des IVG par aspiration en 2018. Ces temps de trajet ont été couplés au recensement de l’Insee de 2016 pour toute la France sauf Mayotte, région pour laquelle les chiffres datent de 2014.

Nous avons également utilisé la base SAE pour l’ensemble des statistiques relatives aux pratiques de l’IVG par les établissements hospitaliers. La base de données de l’ATIH sur les actes pratiqués dans les établissements – dont les interruptions par aspiration, parfois appelées instrumentales ou chirurgicales, ou par moyens médicamenteux – a également permis d’enrichir nos analyses.

Nos calculs et cartes n’intègrent pas les avortements pratiqués en ville, qui représentaient 23 % des IVG réalisées en 2018. L’assurance-maladie nous a seulement communiqué des chiffres agrégés. Aucune base de données exhaustive ne liste les praticiens réalisant ces actes.

Le code source ayant permis ces calculs et les données sont disponibles en ligne.