La fascination pour Churchill en dit long. On la pense universelle, elle s’avère « genrée » – c’est surtout l’affaire de vieux mâles blancs… Toutefois, il serait infructueux de balayer d’un revers de main le phénomène, qui relève du mythe et mérite donc d’être pensé. Ou du moins qu’on en fasse le tour.

Agrandissement : Illustration 1

Sir Winston (1874-1965) était raciste, colonialiste, impérialiste, militariste, imbu de sa caste, antisocial en diable, misogyne, cynique, égoïste, tyrannique, réactionnaire et soulographe. Il s’est trompé, lourdement, sous-estimant le rôle des sous-marins et des mines avant la Première comme avant la Seconde Guerre mondiale ; se lançant en 1915 dans le fiasco sanglant des Dardanelles (250 000 morts rien que pour l’opération de Gallipoli). Il restaura en 1925 la valeur-or de la livre sterling et son taux de change en dollar à leurs niveaux d’avant-guerre (« la plus grande erreur de ma vie »), au point de plonger son pays dans l’austérité tout en semant outre-Atlantique les germes de la crise de 1929. N’en jetons plus !

Prophète avant la lettre du « et en même temps », Churchill était double. Donc irréductible à une seule image – mais pas aux images d’Épinal : étonnante postérité des politiques hissés au pinacle de l’imaginaire des nations, en dépit de leurs défauts, voire grâce à eux, tant tout se retourne en faveur des héros ainsi forgés. Tels Clemenceau ou de Gaulle en France (on peut néanmoins leur préférer celui qui toujours échappa aux compromissions du pouvoir suprême, Jean Jaurès).

La dualité de Churchill saute aux yeux : durant la même année 1911, il fait charger la troupe contre les cheminots en grève, tout en légiférant en faveur d’une assurance-chômage enfin créée. Le contempteur du « rideau de fer » (dans son fameux discours de Fulton du 5 mars 1946) avait livré sans vergogne la Yougoslavie à Tito en sacrifiant le général Mihailović, en 1943, se tournant alors vers l’un de ses collaborateurs tout en examinant la carte des Balkans : « Vous n’avez pas non plus l’intention de vous installer dans la région après la guerre, n’est-ce pas ?… »

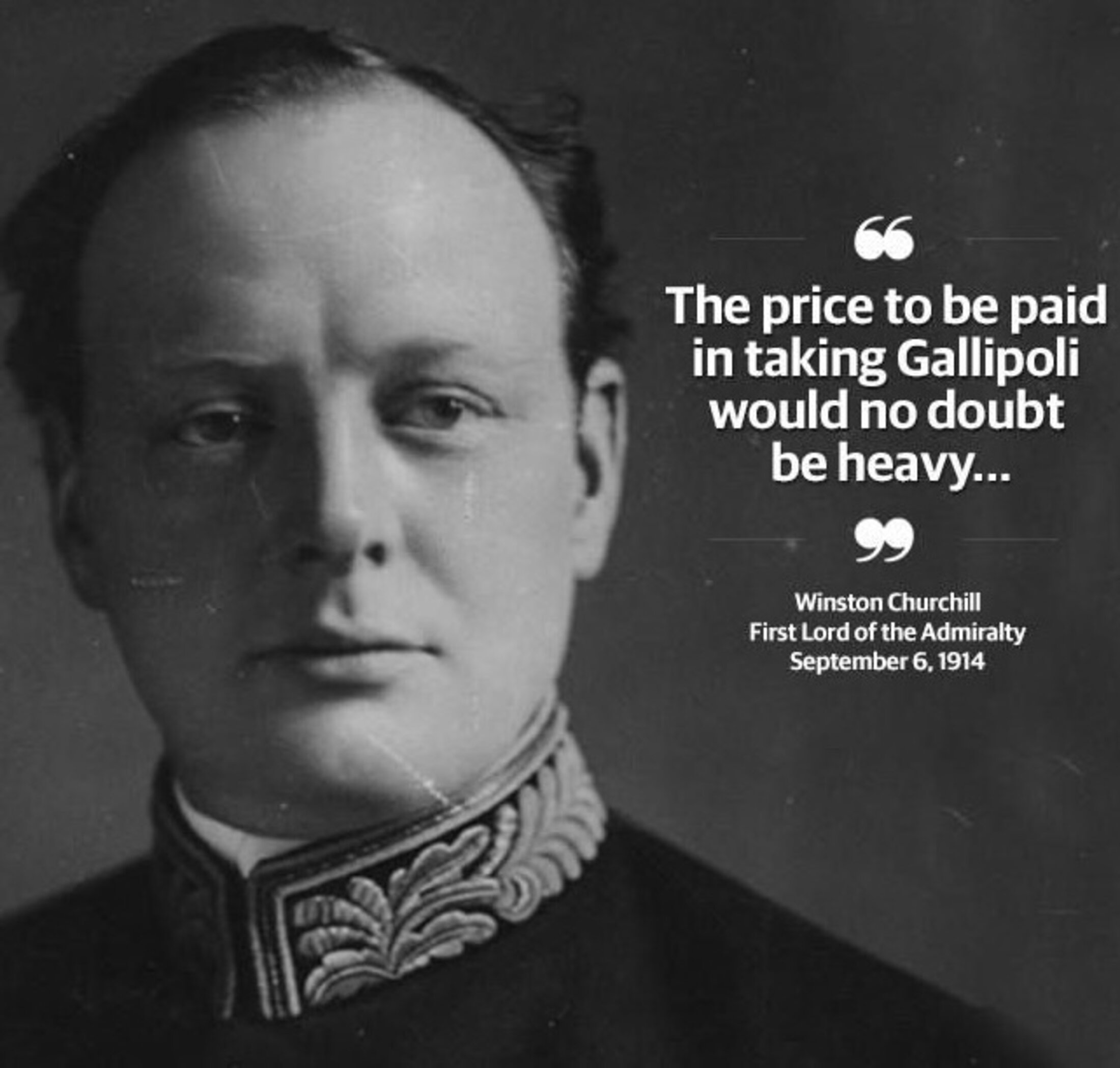

Agrandissement : Illustration 2

Pourquoi donc, alors, priser haut et fort un être pareil, qui s’est cramponné au pouvoir plus que de raison – ah ! son retour en 1951 au 10 Downing street, et ce jusqu’à ses 80 ans passés, sous le regard de plus en plus furibard d’Anthony Eden, son successeur désigné ayant développé un ulcère à force de patienter ? Comment oublier la dernière visite de Churchill au Parlement, en 1964, nonagénaire voituré jusqu’au siège qu’il occupait depuis 1900 ?

Parce qu’il sut allier la plus haute poésie à la plus haute résistance au nazisme. Cet aristocrate qui ne connaissait rien au peuple – il en avait croisé un échantillon dans le métro qu’il avait emprunté une fois dans les années 1920 –, sut parler au peuple d’une façon inoubliable. En ont témoigné les grues des docks de Londres, qui s’inclinèrent lors de ses obsèques grandioses en 1965. Le travailliste Clement Attlee n’eut pas droit au début de la moitié du quart d’une telle ferveur populaire, lors de son trépas en 1967 (à noter qu’une biographie magnifique rehausse le rôle et la stature d’Attlee, Citizen Clem, parue voilà quelques mois à Londres). C’est qu’Attlee n’était pas doué pour le verbe, nerf de l’adhésion.

Car il est parfois, dans la vie publique, des paroles, nobles au bon sens du terme, chevaleresques alors que la notion semblait passée de saison, galvanisantes même pour les plus blasés, simples et belles comme le jour. C'est le cas du discours du premier ministre Winston Churchill, le 4 juin 1940. Tout est perdu fors l’espoir, après la déroute de Dunkerque. Alors que le IIIe Reich paraît aussi invincible que menaçant, une voix s’élève à Westminster et brame la plus inspirée, la plus prophétique, la plus splendide anaphore politique du XXe siècle : « Nous combattrons »

« Nous irons jusqu’au bout, nous combattrons en France, nous combattrons sur les mers et les océans, nous combattrons avec toujours plus de confiance ainsi qu’une force grandissante dans les airs, nous défendrons notre île, peu importe ce qu’il en coûtera, nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains de débarquement, nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines ; nous ne nous rendrons jamais, et même si, bien que je n’y croie pas un seul instant, cette île ou une grande partie de cette île était asservie et affamée, alors notre Empire au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuera de lutter, jusqu’à ce que, quand Dieu le voudra, le Nouveau Monde, avec tout son pouvoir et sa puissance, vienne à la rescousse libérer l’Ancien. »

À la fois troubadour et connétable du Royaume-Uni, Churchill agit et parle, résiste et scande. Il fait corps, il incarne, il est embarqué, il joue sa vie comme celle de ses concitoyens. Les trois grands discours qu’il prononce pendant la bataille de France – « Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur » le 13 mai, « Nous combattrons sur les plages » le 4 juin, donc, et « Leur plus belle heure » le 18 juin 1940 –, hantent la mémoire collective britannique.

Tout comme les formules définitives de Winston, qui servent encore de boussoles. « La démocratie est le pire des systèmes à l’exclusion de tous les autres » ; « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre ; ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre » (à propos des signataires des accords de Munich en septembre 1938). Ou encore, après la victoire de Montgomery sur Rommel dans le désert égyptien, en novembre 1942 : « Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais c’est, peut-être, la fin du commencement. »

Même dans la facilité du bon mot créé de toutes pièces, il y avait chez ce personnage hors du commun, prix Nobel de littérature en 1953, une création langagière étonnante : « En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »

Churchill était gorgé de Shakespeare. Et le comédien Richard Burton témoigne (vidéo hilarante ci-dessous) de la difficulté de jouer Hamlet sur scène, face à un Winston qui grommelle en même temps que lui les tirades, au premier rang du public, accélérant quand l’acteur accélère, ralentissant quand il ralentit : bête de scène volant la vedette à la bête de scène.

Le vieux héros est allé jusqu’à oser dire : « Je suis prêt, pour ma part, à me présenter devant le Créateur et à l’affronter. Mais Lui, est-il préparé à cette épreuve ? » Quand une personnalité politique est au rendez-vous de l’histoire collective, même l’ego le plus démesuré s’avère à l’unisson des consciences nationales, voire internationales.

Tout est ensuite question de propagande. Nelson Mandela n’aura pas bénéficié du même conditionnement que Winston Churchill et nous pouvons préférer la figure du premier à celle du second. Mais ce dernier, nonobstant les films, les produits dérivés, les sornettes, les légendes et le battage, en dépit des récupérations minables tentées par Boris Johnson, le zozo brexiter du moment outre-Manche, mérite de notre part un exercice intellectuel rarement tenté en nos temps bornés : l’admiration critique.