Et si le Comité international olympique (CIO) était une secte ? Lausanne en serait l’écrin de fer sous l’apparent velours. Tant que vous jouerez le jeu, tant que vous donnerez l’impression que l’important c’est de participer, le gang des anneaux vous fera les honneurs du mythe. Le Musée olympique vous accueillera sur les bords du Léman.

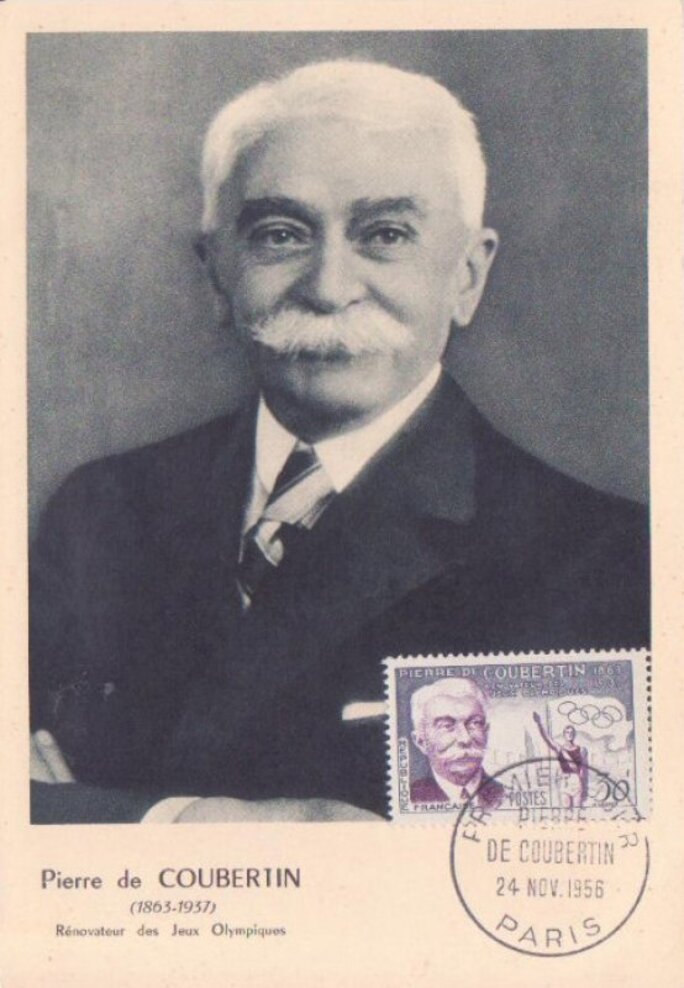

Agrandissement : Illustration 1

Vous y découvrirez alors que le sport s’avère l’ultime internationalisme à l’œuvre en ce monde, afin de le pacifier grâce aux incarnations de la beauté pure et performante : les athlètes. Ces demi-dieux, auxquels vous êtes invités à vous identifier, furent ressuscités pour fouler à nouveau les stades et les pistes, en vertu des efforts d’un esprit visionnaire : Pierre de Coubertin (1863-1937), une sorte de Pic de la Mirandole du triceps, dont les ouvrages à haute prétention historique et pédagogique trônent dans une vitrine, qui reconstitue le bureau du génie moustachu hantant pour les siècles des siècles l’esprit olympique. Bien.

Mais si vous vous aventurez à questionner le gourou et son œuvre, le CIO se barricade, telle l’Église de scientologie arc-boutée à son fondateur, Ron Hubbard (lire la Boîte noire en pied de cet article). Nous abreuver avec des cataractes de propagande aux allures de dopage mental, tout en excluant, citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort), la moindre dissidence : ainsi fonctionne la machinerie olympique. Les cocoricos extasiés, dont la France et sa capitale vont être le théâtre jusqu’en 2024, le confirmeront jusqu’au délire.

Agrandissement : Illustration 2

Nous avons bel et bien affaire à une religion, fondée comme telle. Dans ses Mémoires olympiques, Coubertin écrit avoir voulu « rénover non la forme mais le principe de cette institution millénaire, parce que j’y voyais pour mon pays et pour l’humanité une orientation pédagogique redevenue nécessaire, je devais chercher à restituer les puissants contreforts qui l’avaient naguère épaulée : le contrefort intellectuel, le contrefort moral, et, dans une certaine mesure, le contrefort religieux ».

Et lors du centenaire de la naissance du prophète des muscles, le président du CIO en poste vingt ans durant (1952-1972), le très néfaste Yankee hitlérophile Avery Brundage (1887-1975), déclarait : « C’est une religion du XXe siècle que Coubertin a fondée avec le mouvement olympique, une religion de portée universelle qui contient toutes les valeurs de base des autres religions, une religion moderne passionnante, virile, dynamique, qui plaît à la jeunesse et nous, membres du Comité international olympique, sommes ses disciples. »

Un autre disciple fut le très franquiste Juan Antonio Samaranch (1920-2010) – en 1967, le caudillo de Madrid avait nommé secrétaire d’État aux sports ce Catalan collabo. Samaranch, qui présida le CIO également vingt années durant (1980-2000) en autocrate corrupteur sinon corrompu, vendait ainsi la mèche dans la postface d’un ouvrage intitulé Esprit olympique (1992), présentant des extraits de textes soigneusement expurgés de Coubertin : « L’Olympisme est idéaliste. Cependant il doit l’être sans être naïf. Il doit être idéaliste et lucide et, par conséquent, obtenir à l’intention des sportifs et du développement du Mouvement olympique, une partie de l’argent que le sport génère, sous forme de contrats avec les secteurs économiques. » Voilà un résumé allusif parfait : comment la religion du sport se fait Église accapareuse ; comment un idéal se transforme en institution ploutocrate…

N’ayons pas la naïveté de crier au détournement de chimère ou à la souillure d’absolu : le ver était dans le fruit. L’olympisme porte en lui le nerf de la guerre comme la nuée porte l’orage. Et Pierre de Coubertin, sous couvert de transcendance, rêvait d’encadrement : il fallait que la beauté du geste individuel coupât l’herbe sous le pied des séditions collectives.

Marqué par la Commune – la révolution de trop pour lui et les siens –, Coubertin se méfiait des masses ouvrières, toujours prêtes à se soulever. Ce serpent de mer typiquement français – 1789, 1830, 1848, 1871 –, l’aristocrate prétendument éclairé voulait le voir à jamais disparaître. La paix sociale s’achète et s’organise en tamisant la politique d’un libéralisme de bon aloi, inspiré, chez cet anglophile maniaque, par le modèle britannique voire nord-américain. Le sport doit être à la fois l’huile dans les rouages sociaux, la reconstitution d’une aristocratie par d’autres moyens, la meilleure façon de régénérer une conscience nationale unanime, donc mûre pour la reconquête (l’Alsace-Moselle attendait la délivrance du joug teuton).

Coubertin ne raisonnait qu’en termes de « contrefort » : il fallait endiguer la menace que représentait pour lui l’esprit démocratique, ainsi qu’il l’avoue dans L’Évolution française sous la Troisième République (1896) : « Par les moyens politiques, le parti de la révolution sociale a cherché à s’emparer du gouvernement ; ses succès ont été rapides et importants ; par les moyens violents, il s’est efforcé d’effrayer le capital et ne semble pas y être parvenu ; par les moyens intellectuels enfin, il s’est infiltré dans l’opinion générale… Jusqu’où ? C’est ce que l’avenir peut seul nous apprendre. »

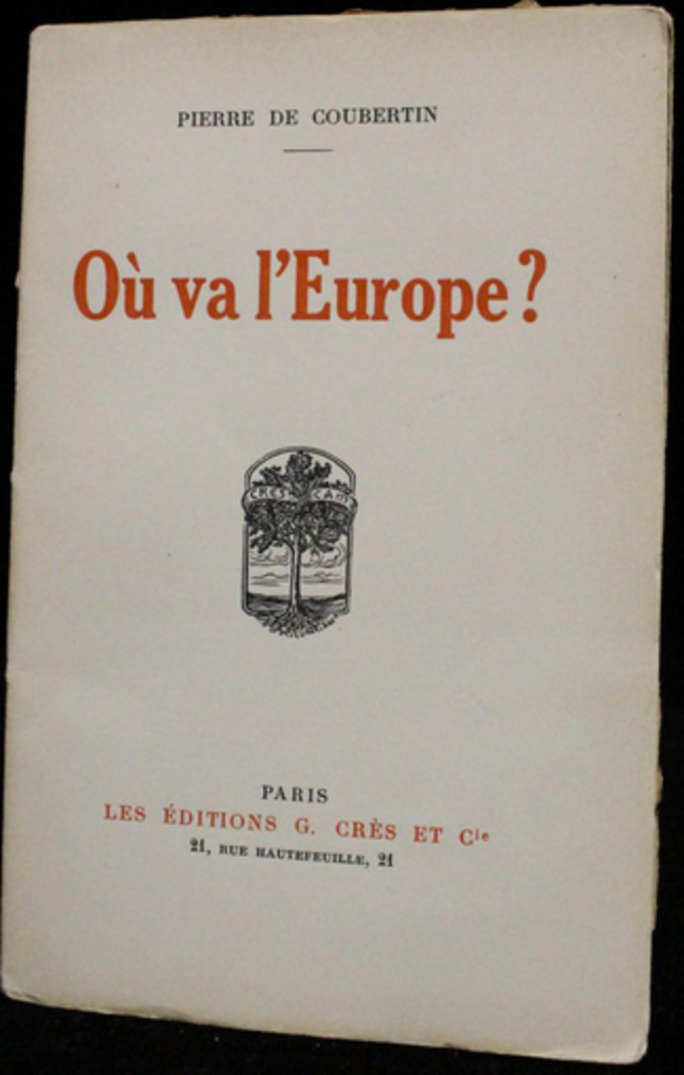

Le flair et la modernité de l’aristocrate français, qui le font un tant soit peu rompre avec sa classe, consistent à trouver un équilibre capable de maintenir les privilèges plutôt que de vouloir en tirer un profit effréné risquant de susciter une révolution qui ferait tout perdre. Dans Où va l’Europe ? (1923), il résume ainsi sa position à propos d’un point pour lui fondamental, la propriété : « Il faut que le prolétariat en accepte le maintien, et les privilégiés, la limitation. Hors de là, point de salut. C’est, de nos jours, l’alpha et l’oméga de toute paix sociale. Il est assez probable que, plus tard, on trouvera très surprenante la liberté actuellement laissée aux citoyens plus intelligents, plus actifs ou plus favorisés par la chance, d’accumuler entre leurs mains autant de richesse qu’ils réussissent à en capter. »

Une telle forme de lucidité faite de ruse anticipatrice situait Pierre de Coubertin beaucoup trop à gauche pour les ganaches de la réaction. Un ouvrage, paru en 1917, donne le ton d’un certain traditionalisme courroucé, sous la plume d’Ernest Seillière (1866-1955, grand-père d’Ernest-Antoine Seillière, l'ancien président du Medef) : Un artisan d’énergie française. Pierre de Coubertin. Il s’agit alors de droitiser le rénovateur de l’olympisme, coupable, aux yeux du baron Seillière d’il y a cent ans, de céder au rousseauisme. Coubertin, dans un ouvrage publié en anglais, France since 1814 (1900), a en effet osé affirmer que, dans les collèges français, « les adolescents ont été traités sinon en coupables, du moins en prévenus ».

Fureur d’Ernest Seillière : « Formule spirituelle et spécieuse que nous ne saurions pourtant accepter à la lettre. » Le garant de la pensée bourgeoise française craint que ce genre de raisonnement ne mène aux « petites hordes de Charles Fourier ». Obsédé par la menace que font peser sur la France « tous les adeptes de l’instinct sans correctif et de la psychologie romantique qui infestent la morale contemporaine », le vigilant Seillière, membre de l'Institut, conseille plutôt la lecture de « psychologues mieux éclairés par la méditation de l’histoire (à la suite de Stuart Mill par exemple) ».

L'amélioration de la race chevaline appliquée aux bipèdes

Nous voilà au cœur de l’imposture et de la forgerie concernant Coubertin. Le rénovateur de l’olympisme fut certes un réformateur dans le domaine de l’éducation, dénonçant dès 1887 le surmenage des élèves, ainsi que leur militarisme… prématuré (tout est dans l’épithète). Pas de quoi faire pourtant du baron Pierre, à partir de son appartenance au camp du mouvement dans le seul domaine pédagogique, ce visionnaire toujours dans le vent, apôtre de l’amitié entre les peuples (l’URSS fit semblant de mordre à un tel hameçon), annonciateur d’un monde meilleur et fraternel.

Patriote français – même s’il prônait quelques correctifs anglo-américains –, Coubertin se pose en nostalgique du temps où « l’Europe était le précepteur du monde ». Il considère l'univers à partir de cette hiérarchie européocentriste et décrète ainsi, dans les années 1920, face à l’isolationnisme alors en cours à Washington : « L’Amérique n’en restera pas moins demi-européenne par filiation. » En revanche, « l’Asie hostile », avec tous ces « Jaunes » prêts à déferler à l’instar de « sauterelles », lui inspire de vives inquiétudes. Toujours dans le même ouvrage (Où va l’Europe ?), le baron pensant s’appesantit sur l’Afrique et vaticine en ces termes : « Certes ces races qui se développent en haut et en bas du vaste continent, la franco-algérienne et l’anglo-boer, ne seront pas négligeables ; croisement précieux de sang français et du sang anglais avec l’arabe, le berbère ou le hollandais, elles semblent devoir donner de robustes et résolus échantillons d’humanité. »

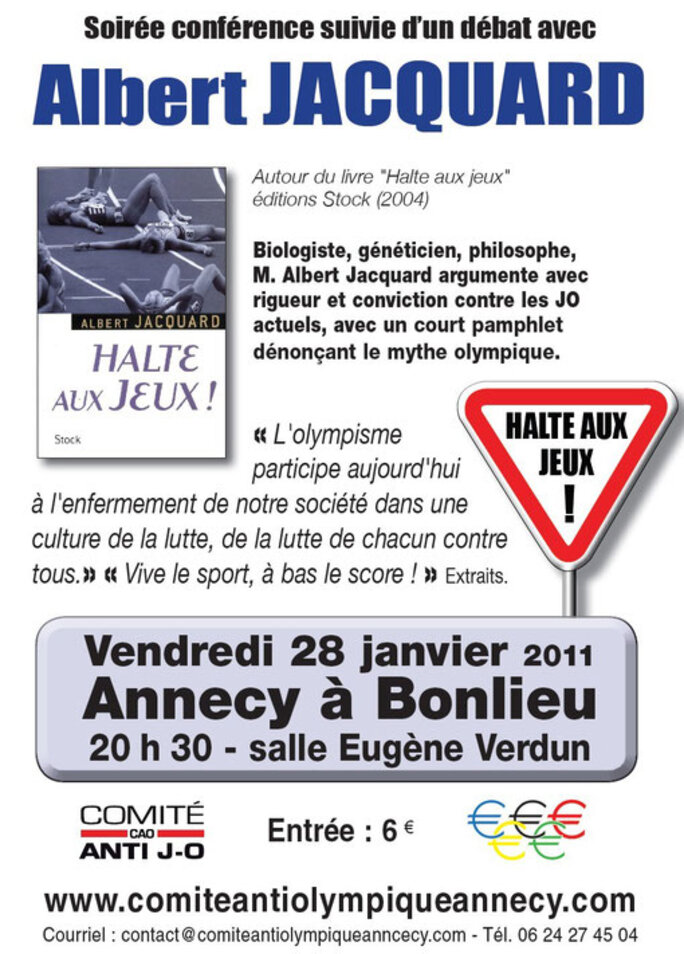

Agrandissement : Illustration 5

Nous sommes dans l’amélioration de la race chevaline appliquée aux bipèdes, par un lecteur de Gobineau et Vacher de Lapouge aux enthousiasmes débridés ! Ce serait risible, s’il n’en résultait un legs olympique honteux, donc tu. Toutefois, le généticien anticonformiste Albert Jacquard (1925-2013) avait soulevé le lièvre dans un petit essai roboratif (Halte aux Jeux ! 2004), qui dénonçait le néodarwinisme sclérosé de l’idéologie des JO : « La leçon de la nature serait que la lutte, la compétition sont, tout compte fait, globalement bénéfiques et même nécessaires à la survie de la collectivité. Un tel constat résultant de l’observation de l’ensemble des êtres vivants peut alors être étendu à l’espèce qui nous intéresse le plus, la nôtre. Il est facile d’en envisager les conséquences. »

Pierre de Coubertin, dans L’Éducation anglaise en France (1889) : « Il y a deux races distinctes : celle au regard franc, aux muscles forts, à la démarche assurée, et celle des maladifs, à la mine résignée et humble, à l’air vaincu. Eh bien ! c’est dans les collèges comme dans le monde : les faibles sont écartés, le bénéfice de cette éducation n’est appréciable qu’aux forts. »

Conséquemment et contrairement à ce que n’a jamais cessé de falsifier le CIO, Coubertin fut favorable aux régimes fascistes en général et au nazisme en particulier. Il se proclamait encore, à la veille de sa mort, « colonial fanatique ». Enfin, son mépris des femmes se montrait sans limite : « Le seul véritable héros olympique est le mâle individuel. Les olympiades femelles sont impensables. Elles seraient inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. »

Le CIO, dans son déni des origines scélérates de l’olympisme, peut compter sur les responsables de tous bords de la planète : les politiques estiment que l’organisation de JO sur leur sol fait partie de leur apanage, avec à la clef une réélection assurée – de la part du peuple subjugué par des compétitions maquillant le chauvinisme en internationalisme, le fric en sport, le voyeurisme cruel en manifestation de solidarité, le règne des plus riches et des plus forts en partage universel…

Agrandissement : Illustration 6

Au milieu des sornettes déversées, en France, par l’unité nationale au service de l’olympisme piloté par le CIO, existe un îlot de résistance en forme de village gaulois du regard distancié : les deux maîtres ouvrages du sociologue Jean-Marie Brohm, adepte d’une « théorie critique du sport », Le Mythe olympique (Christian Bourgois, 1981) et Pierre de Coubertin, le seigneur des anneaux (Homnisphères, 2008). Ils épauleront ceux qui entendent résister au bourrage de crâne athlétique – voilà bien la première des disciplines olympiques !

Dans sa préface au premier de ces essais, Michel Beaulieu indique l’étendue et les ravages de la mystification à l’œuvre : « J.-M. Brohm analyse ici la non-dénonciation et l’impunité institutionnelles dont jouit le sport. Il fait apparaître les éléments qui véritablement verrouillent l’extension de toute critique politique. […] Les écrits de Coubertin, dont beaucoup nous étaient jusqu’alors inconnus, supposent tous une dépolitisation sportive de l’univers […] C’est-à-dire la fin de la lutte des classes. La réalité historique est devenue a-dialectique et la mythologie sportive est ainsi porteuse d’une insignifiance politique des choses et des actes humains. Le devenir de l’humanité est transmué en devenir des records. La bourgeoisie n’est plus condamnée car à sa place ce sont les records qui le sont. »

Aux esprits récalcitrants et autres libres penseurs qui regimbent face à l’entreprise planétaire de crétinisation des masses au nom du sport, le divin Coubertin avait répondu, en toute majesté : « L’olympisme est une grande machinerie silencieuse dont les rouages ne grincent pas et dont le mouvement ne s’arrête point malgré les poignées de sable que certains jettent sur elle avec autant de persévérance que d’insuccès pour tâcher d’entraver son fonctionnement. » Chiche ?…