Dans la réflexion qui se développe aujourd'hui autour de la ville ont récemment émergé plusieurs termes, dont certains relèvent de la communication, à l’heure où les villes sont poussées à vendre leur image comme des marques le feraient. Mais d’autres concepts ouvrent de nouvelles manières de penser le fait urbain. Que valent trois des slogans urbains les plus souvent entendus aujourd’hui : suburbia, ville-compacte et smart-city ?

- Suburbia

C'est sans doute le mot urbain de l’année 2013. Un état de fait en partie lié au livre percutant de l’écrivain et philosophe Bruce Bégout, paru au printemps dernier aux éditions Inculte. « À dire vrai, la suburbia ne peut plus être envisagée comme une simple extension périphérique de la ville, ce qui la ceint de partout et s’étend autour d’elle, écrit ce maître de conférences à l’université Bordeaux II. Et c’est pourquoi elle se nomme suburbia, et non plus banlieue ou faubourg (…) La suburbia n’est plus simplement ce qui ceinture la ville et constitue ses abords interminables et honteux, ses marges obscures et sans intérêt, elle devient une nouvelle manière de penser et de constituer l’espace urbain. Elle forme un espace autonome qui possède ses propres lois d’occupation du sol, qui invente une manière particulière de vivre qui n’est plus obnubilée par la configuration classique de la ville et qui ne cherche plus à la singer. »

À rebours de l’image négative de cet espace « fait de centres commerciaux, de stations-service, de motels, de magasins discount, de zones géantes d’activités, de quartiers résidentiels, d’échangeurs d’autoroute et de terrains vagues », que Télérama décrivait voilà quelque temps comme la « France moche », Bruce Bégout estime que « c’est là que les choses se passent ».

Pour le philosophe, « face à l’uniformisation sociale, culturelle et politique de la ville » traditionnelle qui ressemble de plus en plus à un musée, « à savoir un lieu policé où l’on entasse des choses du passé pour le simple plaisir de les contempler de temps en temps », tous les problèmes et les défis de la ville du XXIe siècle « naissent désormais dans la suburbia : la privatisation de l’espace public, la conjugaison urbaine de la consommation et du divertissement, la ségrégation sociale et raciale. Les émeutes suburbaines elles-mêmes montrent où bat le pouls véritable de la ville. La vitalité suburbaine s’exprime aussi bien dans le consumérisme obsessionnel que dans les remises en cause violentes de la société. » Une réalité inédite qui serait un résultat notable de la gentrification des villes-centre et du fait « que la ville traditionnelle a abandonné ce qui faisait l’élément moteur de la vie urbaine, l’antagonisme ».

Agrandissement : Illustration 2

C’est bien la dialectique, possible ou empêchée, de la ville de demain qui intéresse le philosophe qu’est Bruce Bégout. En effet, selon lui, « la suburbia – ce mot qui veut dire l’extension des villes au-delà de leurs limites, la dissolution de l’urbain dans un espace sans centre ni périphérie – condense la négativité comme jamais : l’hyper-consumérisme, la pression écologique, la violence urbaine, le repli individualiste et défensif, l’enlaidissement des entrées de ville, la peur, l’isolement, le vide culturel, l’ennui. Mais parce qu’elle laisse advenir cette négativité, elle s’y expose, y fait face et tente tant bien que mal d’inventer, parfois de façon naïve et outrancière, avec ses moyens, des formes de vie qui persistent dans cet environnement hostile ; et c’est pourquoi, en dépit des multiples reproches qu’on peut lui faire (laideur, monotonie, anomie, etc.) et qui sont souvent justifiés, elle fait pourtant preuve d’un dynamisme qui ne se contente pas de louer l’énergie pour l’énergie mais qui, de manière dialectique, objective cette négativité pour la dépasser ».

Pas sûr que les arguments de Bruce Bégout arrivent à convaincre une pensée de gauche qui, socialiste ou écologiste, n’a jamais aimé les zones pavillonnaires, incarnation d’un habitat individuel opposé à l’habitat groupé, puis domaine d’extension privilégié de la civilisation de la voiture…

Il n’emportera pas non plus nécessairement l’adhésion de certains chercheurs qui jugent que ce modèle de la suburbia est trop lourdement ancré aux États-Unis pour décrire adéquatement certaines mutations des villes européennes, qui divergent de l’archétype qu’est Los Angeles, ville à laquelle Bruce Bégout avait consacré un autre ouvrage intitulé Zéropolis. Mais son essai, polémique et décapant, a le mérite de faire voler en éclats certains cadres de pensée sur la ville, encore trop souvent chargés d’un imaginaire de la flânerie, plus vraiment adapté aux mutations de la cité contemporaine.

Un autre ouvrage récent sur le même thème, signé par Jean Taricat, sociologue et historien, estime quant à lui qu’il serait faux de présenter « la suburbanisation comme le résultat incontrôlé d’un dérèglement urbain. Emporté par l’individualisme automobile, antichambre de l’individualisme pavillonnaire, l’étalement urbain, avec ses tapis de maisons individuelles, ses centres commerciaux, ses zones d’activités, aurait, malgré tant d’efforts déployés en matière de transports publics, échappé à tout contrôle ».

Au contraire, comme il veut le montrer dans Suburbia. Une utopie libérale, publié par les éditions de la Villette l’automne dernier, cette « colonisation ininterrompue à ce jour d’une grande partie du territoire rural est un projet et non le résultat inopiné d’un laisser-faire », porté par le rêve libéral d’une « démocratie de propriétaires ».

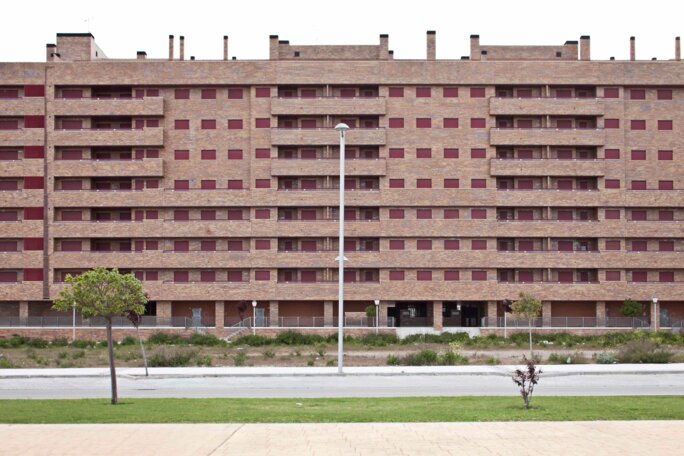

Agrandissement : Illustration 3

Pour l’auteur, ce projet accompagné par l’État providence à grands coups d’infrastructures, notamment autoroutières, est en train de se retourner contre ce dernier. Le succès de la suburbanisation, qui accueille aujourd’hui un nombre sans cesse croissant d’habitants, creuse la crise de l’État, parce que la « démocratisation de l’accès au patrimoine immobilier a développé une société civile de citoyens-propriétaires bien organisés, plus adepte de l’entre-soi, donc moins désireuse des protections et solidarités assurées par la puissance publique ».

En conclusion de son livre, Jean Taricat juge donc que « l’élargissement du droit au patrimoine ne semble ni de gauche ni de droite mais quoi qu’il advienne, il contribuera à rogner l’assiette des droits sociaux en ouvrant par le patrimoine un autre accès, sélectif, aux régimes de protection sociale (…). À travers la défense des valeurs immobilières, ce sont la protection sociale, la retraite et le capital scolaire dans le budget familial qui ont infiltré la question du logement ».

Si les analyses des deux auteurs sur la suburbia ne se recoupent pas, voire divergent par endroits, tous deux jugent que ce sont ces espaces méprisés, et souvent mal pensés, qui constituent les lieux les plus intéressants d’une cité contemporaine qui croit encore trop souvent à la centralité politique de son hôtel de ville.

Ville compacte et smart-city

- Ville compacte

« La notion de ville-compacte renvoie au problème de l'étalement urbain et à la difficulté à le maîtriser », explique Charlotte Vorms, maître de conférences en histoire à Paris 1 et membre fondateur de la rédaction de Métropolitiques. Cette injonction à la ville dense désigne un mouvement inverse de celui qu’on a connu après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il paraissait prioritaire de décongestionner et de désengorger les villes. Elle est portée par des préoccupations notamment écologiques, mais il demeure des divergences fortes sur la manière d’y parvenir…

« La notion de smart downsizing, par exemple, vise à recréer, dans des villes perforées et en crise, des îlots de densité, avec l’idée que c’est celle-ci qui fait l’urbanité, à la fois en termes de bâti et d’habitants, mais aussi de continuité territoriale, explique Flaminia Paddeu, géographe qui rédige une thèse sur les quartiers défavorisés à Detroit et dans le Bronx et est l’une des membres à l'origine de la revue en ligne Urbanités. C’est une notion polémique, car elle vient du monde de l’entreprise, et qu’accélérer le déclin de certains lieux pour en faire des espaces à la fonction renouvelée, par exemple un parc, peut impliquer de devoir déplacer des populations. »

Agrandissement : Illustration 5

Le projet BIMBY, acronyme de Build In My Back Yard, à savoir « construis dans mon jardin », en écho inversé à l’expression NIMBY (Not In My Back Yard : pas dans mon arrière-cour), réfléchit, lui aussi, à la manière de re-densifier la ville, non pas en recréant des entassements de grandes barres, mais par un habitat individuel contrant l’étalement pavillonnaire à base de petits immeubles finement agencés sur le parcellaire existant. Porté par un financement de l’Agence nationale de la recherche et des architectes comme David Miet ou Benoît Le Foll, ce projet a pour but de montrer qu’il peut exister des convergences entre l’intérêt des particuliers et celui de la collectivité, notamment pour l’optimisation des infrastructures existantes.

Il n’en est toutefois encore qu’à ses balbutiements, tant une telle option ne se limite pas à des enjeux urbanistiques ou géographiques, mais impliquerait une réorientation plus générale de l’organisation sociale, en particulier pour tout ce qui concerne les articulations entre lieu de travail et lieu de vie.

- Smart City

« Le thème de la Smart City que survalorise le maire de Lyon me fait sourire, juge Olivier Mongin, co-animateur de la revue Tous urbains. La ville intelligente permet d’abord de tout contrôler, même si je dis ça sans nostalgie de la ville dans laquelle on pouvait se perdre, chère à Baudelaire ou Walter Benjamin. » Pour le philosophe Philippe Simay, « les smarts cities, concept émergent censé traduire l’avènement de villes durables économiquement et socialement, se limitent trop souvent à une apologie de l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans le tissu urbain. Or qu’en est-il de ceux qui ne sont pas connectés, qui habitent entre les mailles des réseaux ? Il y a là un problème d’équité territoriale. Qu’en est-il aussi du corps, dont on ne parle pas ? On comprend encore mal comment ces technologies vont renouveler notre expérience physique de la ville ».

Le slogan de « smart city » recouvre en réalité fréquemment deux éléments souvent confondus, mais pourtant distincts : la ville numérique et la ville créative. Cette dernière désigne la manière dont des villes en déclin industriel, comme Manchester ou Saint-Étienne, ont vendu une nouvelle image fondée sur l’attraction des « classes créatives », à travers des réorientations économiques vers les start up, des reconversions architecturales modernistes et une valorisation du « green ».

« On peut s'interroger malgré tout sur la portée d'une telle réponse face au grand enjeu mondial qui est de savoir ce qu’on fait des villes en déclin, juge Charlotte Vorms. D'autant que ce type de politiques de revitalisation ont souvent un coût social important. » « Le plus intéressant dans les villes post-crise, juge Flaminia Paddeu, n’est sans doute pas le dernier lieu design ou la nouvelle galerie, mais la manière dont les habitants qui restent sur place se réapproprient l’espace public, par exemple via le développement de l’agriculture urbaine, comme à Detroit. »

La ville numérique, ou connectée, est plutôt une manière de nommer les utilisations urbaines des nouvelles technologies, quitte à occulter le fait que celles-ci peuvent être totalement antagonistes. Un antagonisme qui ne dépend pas seulement de ceux qui possèdent et utilisent ces technologies – les autorités ou les simples citoyens – mais qui dépend aussi des usages contradictoires que l’on peut faire de, par exemple, la cartographie participative.

« À Detroit, explique Flaminia Paddeu, le smartphone a pu encourager un rapport participatif des habitants à la ville, mais dans des sens différents. On a vu arriver le blexting, terme forgé sur blight (qui désigne la dégradation urbaine) et texting, avec des brigades de gens qui parcourent la ville pour mettre à jour les données sur les 80 000 bâtiments abandonnés de Detroit, en recensant chaque parcelle abandonnée pour tenter de pouvoir mieux agir. Mais il s’est aussi développée une cartographie citoyenne consacrée à une thématique beaucoup plus sécuritaire qui utilise les moyens numériques pour savoir, avant d’acheter une maison, quels sont les quartiers ou les rues les plus dangereuses, et contribue donc à accentuer les phénomènes de relégation. »

« Laboratoire de recherche sur le comportement collectif »

La réflexion sur la ville n'est pas neuve – mais les études urbaines sont arrivées récemment en France – qui ne dispose que depuis trois ans de trois nouvelles revues articulant science et politique : deux numériques et une papier.

Agrandissement : Illustration 7

En 1925, Robert Ezra Park, sociologue transfuge du journalisme, et Ernest Watson Burgess publient The City, livre fondateur qui, à partir de l’exemple de Chicago, considère la ville comme un « laboratoire de recherche sur le comportement collectif ». Pour ces précurseurs de l’École de Chicago, la ville est, dès cette date, un lieu d’interrogation pluridisciplinaire, espace d’une écologie urbaine, et territoire de luttes intenses entre les groupes qui y habitent.

À partir de là, les urban studies se sont progressivement constituées en champ de recherches actif, depuis les années 1950-60 aux États-Unis, où elles ont accompagné les mutations de la ville américaine dans l’après-Seconde Guerre mondiale. Elles ont pris pied en France surtout à partir des années 1990, même si on pourrait repérer des travaux pionniers, en particulier ceux de l’historien Henri Lefebvre.

Agrandissement : Illustration 8

Depuis le début des années 2010, certains acteurs des études urbaines tentent de manière plus volontariste de faire pénétrer leur savoir dans la sphère politique et de faire partager leurs conclusions au sein du grand public, à travers des colloques, des collections consacrées à ces thématiques, tel le sillon creusé en la matière par Les Prairies ordinaires, mais surtout trois nouvelles revues créées ces dernières années : Métropolitiques, Urbanités et Tous urbains.

Ces trois publications veulent faire prendre conscience des mutations déterminantes du fait urbain pour la condition de l’homme moderne. « Il n’y a pas en France d’études urbaines, sur le modèle anglo-saxon, parce que le monde scientifique est organisé par discipline davantage qu’en fonction des objets auxquels il se consacre », juge Philippe Simay, co-fondateur de Métropolitiques, qui s’est lancée à la fin de l’année 2010. « Pourtant, la ville est au centre des grands enjeux politiques sociaux et économiques d’aujourd’hui, d’autant qu’à l’ère de l’urbanisation planétaire, il n’y a plus d’alternative au modèle urbain. »

Pour ce philosophe venu de l’autre grande revue en ligne, La Vie des idées, dont il a été rédacteur en chef, « la pollution, le logement, les transports poussent les citoyens, les chercheurs et les élus à s’intéresser à la production de la ville et à la qualité de vie qui lui est associée. Mais les lieux de réflexions et de débats sont rares, voire inexistants ».

Agrandissement : Illustration 9

Pour Olivier Mongin, co-fondateur et directeur de publication de la revue Tous urbains, trimestriel publié depuis le début de l’année 2013, « les problèmes urbains affectent aujourd’hui les représentations et le fonctionnement de la démocratie, alors qu’on continue à parler urbanisme au sens de connexions, de transports ou de logement ». Dans le numéro zéro de cette revue qui se veut « d’intervention publique », le texte liminaire, en forme de manifeste, insiste sur la nécessité d’une autre approche : « Nous avons souhaité sortir du bois de la pensée experte et du conseil. »

Ces trois revues ont aussi en commun de vouloir contourner ou combattre deux écueils propres aux publications sur la ville : leur tendance à ne s’adresser qu’à des professionnels en vidant les questions urbaines de leur substance politique et, corollairement, la dépendance financière fréquente des acteurs de ce milieu vis-à-vis de la commande publique et des collectivités territoriales.

« Les architectes, les urbanistes, les sociologues, les économistes – même les meilleurs – sont trop souvent liés aux commandes des collectivités territoriales, juge Olivier Mongin. Et les questions politiques sont souvent évacuées ou édulcorées. D’où notre volonté de faire une revue avec des textes courts, sous forme d’éditos et de prises de position. »

Pour Flaminia Paddeu, « il y avait une frustration face à un manque d'espace de liberté où s'exprimer sur les questions urbaines, on se sentait coincés entre une littérature scientifique et des revues esthétisantes, plutôt réservées à un public d’urbanistes ou d’aménageurs ». « D’où l’idée de lancer une revue en ligne, gratuite, sur un créneau situé entre la revue scientifique, le magazine et l’écriture de blog. On voulait aussi se démarquer de toutes ces publications gratuites qui prétendent parler de la ville mais qui réduisent le fait urbain à la consommation, au nouveau resto ou à la dernière boutique qui ont ouvert. »

Ces revues viennent combler un manque. Les autres publications ayant pour sujet la ville sont exclusivement scientifiques, comme par exemple Métropoles, ou avant tout orientées vers un public spécialisé, à l’instar d’Urbanisme, d’autant plus depuis que le philosophe Thierry Paquot, qui en assurait la rédaction en chef, a passé la main. Et les médias généralistes ont également du mal à appréhender le fait urbain dans ses différentes dimensions de plus en plus connectées. Ils continuent ainsi à traiter dans des rubriques distinctes l’architecture, les transports, l’écologie, les modes de vie...

Une revue comme Esprit, grâce à des gens comme Jacques Donzelot, Olivier Mongin ou Michel Lussault, avait certes précocement traité la ville avec un regard politique, mais Métropolitiques et Urbanités constituent des espaces plus collectifs, rajeunis, qui ont fait le choix de la gratuité et du passage en ligne pour toucher un public plus nombreux. « Nous avons 100 000 visiteurs uniques par mois », explique ainsi Philippe Simay. Un chiffre inimaginable pour une revue à comité de lecture et double validation des papiers...

Avec un chiffre d’affaires de 60 000 euros par an, Métropolitiques met en ligne trois papiers par semaines, et un en anglais, par souci d’avoir une réflexion et une résonance internationale. Le financement est assuré par du mécénat d’entreprise qui paye le secrétariat de rédaction, la mise en ligne et les traductions. Mais tous les papiers sont rédigés bénévolement par des chercheurs qui veulent créer un lien entre le monde de la recherche et celui des fonctionnaires territoriaux, des urbanistes, des architectes ou des élus.

« Nous voulons être à la fois un site d’actualité, de débats et un site-ressources, explique l’historienne Charlotte Vorms. Notre volonté est de sortir du huis clos universitaire, que nos recherches puissent servir à quelque chose. Il s’agit d’un projet scientifique et politique. »

Le « double scénario du tout-uniforme ou du tout-chaotique »

Chacune des trois revues a ses spécificités, même si on retrouve certaines thématiques communes, à l’instar des effets urbains des crises économique et financière ou bien des conséquences du phénomène de métropolisation et de mondialisation. Métropolitiques est la revue la plus ancienne, la plus fournie et la plus interdisciplinaire. Elle a produit des dossiers de référence sur les grandes controverses qui traversent le champ des études urbaines, par exemple sur la notion de ghetto en banlieue, les territoires du vote, ou encore la notion piégée de gentrification.

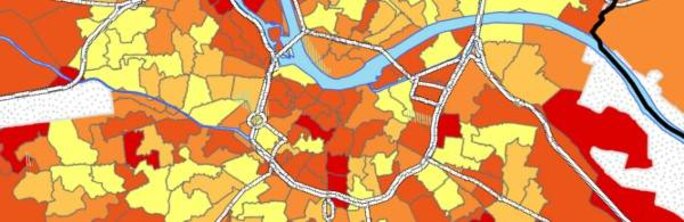

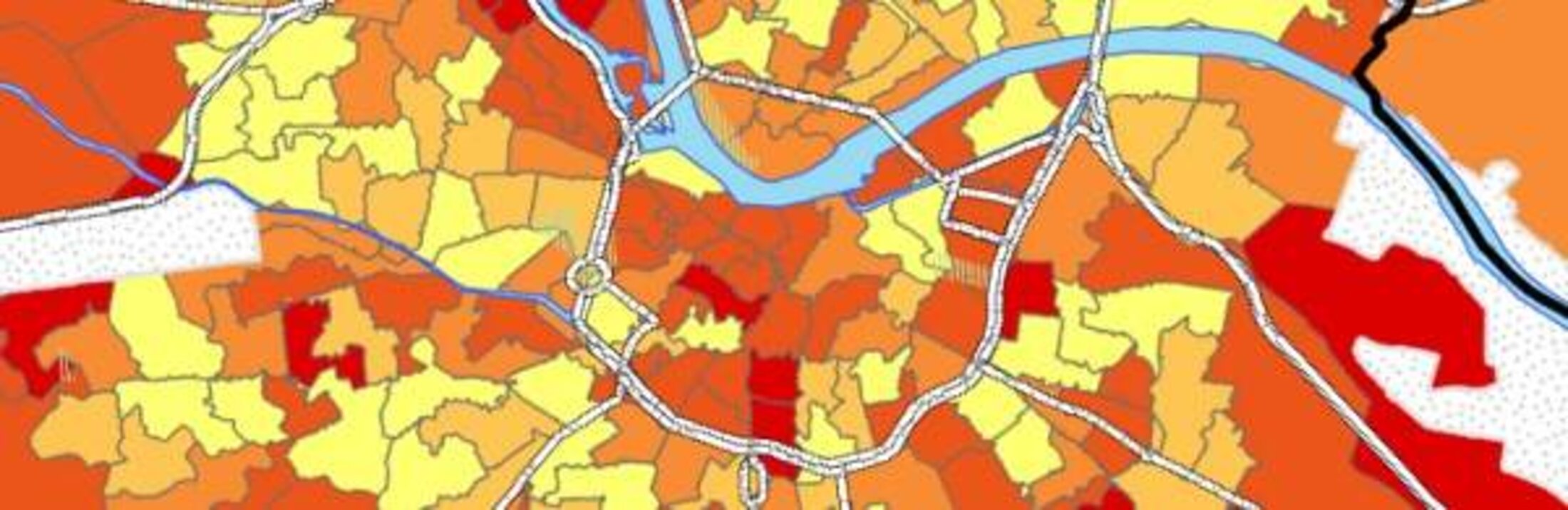

Agrandissement : Illustration 12

Elle allie un réseau de chercheurs dense et solide, prompt à réagir à des sujets d’actualité impliquant des questions urbaines, et un souci de travailler des thèmes en profondeur, par exemple sur la spatialisation des questions sociales, la gouvernance et la construction politique des territoires, ou encore l’expérience urbaine et la place du corps, et des sens, dans la manière de vivre la ville. Elle est vite devenue un lieu de référence pour qui s’intéresse à l’action publique en matière urbaine, aux bégaiements des politiques de la ville, aux enjeux de la péréquation fiscale ou encore aux mobilités de banlieue à banlieue. Sa dimension cartographique en fait aussi un outil précis et précieux pour complexifier ou démonter les discours politiques ou journalistiques automatisés ou déformants, que ce soit sur les bidonvilles, le Grand Paris ou le périurbain pavillonnaire.

Sa petite sœur, Urbanités, fondée par une poignée de jeunes géographes, possède une logistique beaucoup plus petite, mais donne pourtant plus de place à la photographie et aux images, avec un souci poussé de produire un graphisme élégant et de rédiger des textes articulant rigueur scientifique et écriture libre de tout jargon universitaire.

Urbanités fonctionne, comme Métropolitiques, par appel à projets. « Nous cherchons des thématiques plus interstitielles et contemporaines que celles qui s’inscrivent dans les traditions des sciences humaines et sociales et du processus scientifique », explique Flaminia Paddeu. Ce qui permet à la revue de mettre en ligne, tous les six mois, des sujets transversaux et surprenants comme les « Urbanités souterraines » pour son premier numéro, « Villes en crise, crises en ville » pour celui en ligne actuellement ou les « plaisirs urbains », à paraître prochainement.

Tous urbains a fait le choix plus classique du papier et du payant, même s’il est à l’opposé du papier glacé et des prix élevés des revues spécialisées, avec un prix de 5 euros par numéro et le souci de faire concis et engagé. La revue est irriguée par les réflexions de son fondateur, Olivier Mongin, qui a publié à la rentrée dernière La Ville des flux – L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

La « charte » de Tous urbains précise que la mondialisation contemporaine n’est pas seulement économique, mais aussi urbaine, et exige donc de se rééquiper intellectuellement et politiquement pour penser l’avenir d’un monde urbanisé : « Instituée historiquement à côté de la campagne, face à la forêt et au désert, l’urbanisation est désormais sortie de ses gonds, elle s’est retournée sur elle-même et pénètre tous les espaces. Il faut dès lors réinventer un univers urbain susceptible de faire monde. » Pour celui qui est aussi le directeur de la publication de la revue Esprit, cette réinvention passe notamment par la mobilisation des imaginaires produits et transmis par des villes où, désormais, « les flux tendent à prévaloir sur les lieux, où la mixité urbaine recule par rapport à la volonté de démarcation et où la privatisation de la vie publique s’accentue ».

Dans un moment où la « condition urbaine » semble se réduire à une alternative triste entre un repli nostalgique sur la ville historique et l’effroi de la méga-cité, Olivier Mongin estime donc nécessaire de bâtir une « démocratie urbaine, qui permette de sortir de l’urbanisme fonctionnaliste porté par la société industrielle, avec sa fonction logement, sa fonction transports, sa fonction loisirs et sa fonction travail ». Tout cela afin d’éviter le « double scénario du tout-uniforme ou du tout-chaotique ».

Il juge toutefois bien rares « les projets métropolitains susceptibles de dynamiser la démocratie urbaine et de se préoccuper des habitants. Elles ont peut-être pour nom Vancouver, Seattle, Amsterdam, Anvers, Nantes ou Lyon. C’est la ville des flux que nous appelons ici de nos vœux, celle qui fera peut-être du XXIe siècle le siècle des villes et non pas celui des catastrophes urbaines annoncées ».

Agrandissement : Illustration 15

Mais pour lui, la résonance politique et démocratique des choix urbains sont d’ores et déjà manifestes, comme en témoignent les récentes protestations place Taksim, à Istanbul, contre les projets urbains pharaoniques d’Erdogan en Turquie, ou à Sao Paulo contre les effets inégalitaires de l’organisation de la coupe du monde de football au Brésil : « Il est clair que les manifestations renvoyaient au caractère insupportable d’une condition urbaine réduite à la ville vitrine, à la ville spectacle et à la ville événement. »