Lanzhou, de notre envoyé spécial Jordan Pouille

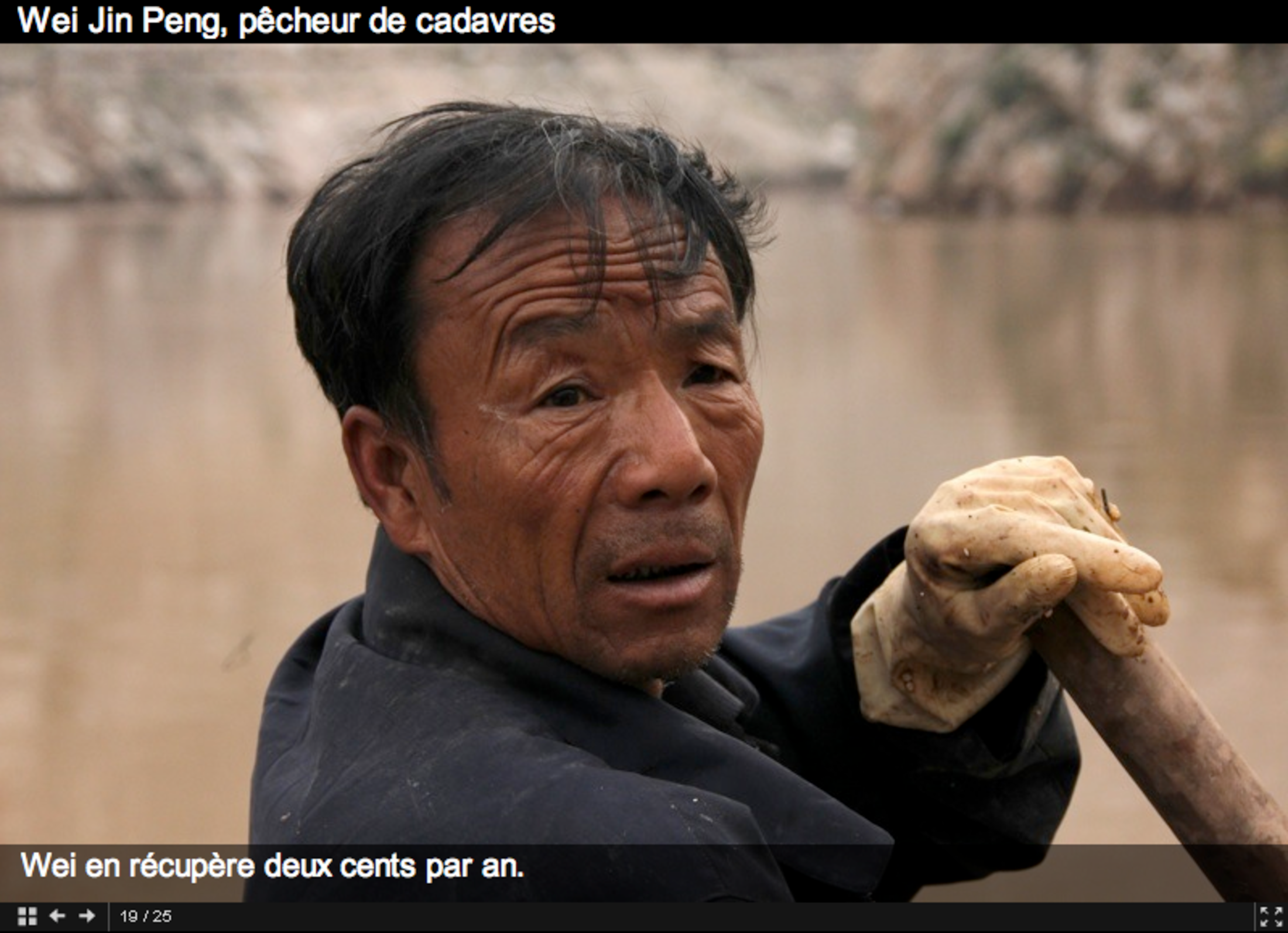

Wei Jin Peng s'est levé à 6 h du matin. Mal rasé, cigarette au bec, ce père de famille a enfourché sa petite moto Lifan. Il a croisé les vieilles dames du village en pleine séance collective de gymnastique, longé cinq kilomètres de pommiers et de poiriers, puis franchi un vieux pont suspendu. Sous le pont l'attendent ses fidèles compagnons: cinq chiens gros comme des rottweilers dont les aboiements sont renvoyés par les montagnes. Les bêtes protègent le butin de monsieur Wei : une vingtaine de cadavres qui flottent près de la rive, rassemblés dans ce recoin du fleuve Jaune (Huang he). A l'abri des regards et du courant.

Agrandissement : Illustration 1

Cliquez ici pour regarder le diaporama

A 6 h 30, monsieur Wei a déjà vidé sa bouteille de thé au jasmin. Il allume sa puissante lampe torche, enfile sa paire de gants de vaisselle et s'avance jusqu'à sa petite barque hors d'âge. Elle est déjà lestée de centaines de bouteilles en plastique, récupérées la veille sur le fleuve. Il les revendra au poids à un recycleur venu spécialement de Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, une ville de 1,4 million d'habitants, à 20 kilomètres d'ici.

La ronde de Wei Jin Peng peut débuter, d'abord vers les déchets qui se sont accumulés cette nuit près du barrage. «En général, les corps frais sont en dessous, à 30 centimètres de profondeur. Ils ne sont pas encore gonflés d'air. Il leur faut deux semaines avant de remonter à la surface.» Wei Jin Peng remue énergiquement sa rame dans les immondices, jusqu'à ce qu'il accroche un corps. Ce matin, c'est un petit cochon, qu'il offrira à ses chiens pour le déjeuner.

«L'an dernier, à cet endroit précis, j'avais découvert une jeune femme avec un bébé ligoté contre sa poitrine. Après trois jours, la police m'a trouvé le nom du père et c'est moi qui lui ai annoncé la nouvelle. Nous les avons enterrés, plus haut, derrière cette montagne.» C'est cette même montagne qu'il a gravie un autre jour, sous la pluie, pour rejoindre le commissariat le plus proche. Sur ses épaules, le cadavre d'une adolescente, sans tête. «Je l'ai mis sur mes épaules et je l'ai déposé sur le bureau de l'inspecteur. J'étais très en colère car aucun flic, aucun officiel n'avait daigné venir le chercher... Et à ma connaissance, ils n'ont jamais retrouvé l'assassin.»

Wei Jin Peng continue sa ronde, en menant sa barque au gré du courant. «Parfois, les corps arrivent d'eux-mêmes jusqu'à cette cachette. Il n'y a plus qu'à se baisser. C'est moins fatigant que de cueillir les poires.» Comme ce matin. Une jeune fille de taille moyenne, étendue sur l'eau. Des pieds nus, un jean vintage, une chemise à dentelles et une chevelure nouée à l'élastique. On ne verra pas son visage, tourné vers le fond. «Je m'en occuperai tout à l'heure, quand le soleil sera levé.»

Des retraités et des ouvriers migrants

Wei allume une nouvelle cigarette en observant le cadavre puis rejoint sa cabane, sous le pont suspendu. Il reviendra fouiller la jeune fille à midi, dans l'espoir de trouver une carte d'identité ou un téléphone portable dont la carte sim, étanche, saura lui révéler le numéro des parents. A défaut, il passera une annonce dans le journal local avec son numéro de portable et une description exhaustive du corps.

C'est ce même numéro que l'on retrouve peint en jaune ou en rouge et en très grand sur la montagne, en arrivant par le bus 115 jusqu'au village de Chang Po.

A 55 ans, monsieur Wei est ce qu'on appelle un pêcheur de cadavres, un métier apparu avec la construction des nouveaux barrages hydro-électriques sur le fleuve Jaune. Celui de Lanzhou a été inauguré il y a dix ans et alimente les grosses usines de la ville, à une vingtaine de kilomètres. Voyant les corps s'accumuler contre le barrage, deux familles se sont installées à proximité et se partagent les méandres du fleuve.

Une fois identifiés, à chacun de vendre les cadavres aux familles éplorées. «L'autre pêcheur est un gars de la montagne qui ne sait même pas nager. C'est un rustre qui demande des sommes folles aux familles. Et il ne prend pas soin des corps, les abîme avec son crochet. N'allez pas le voir si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des misères.» Wei revend aussi les corps aux familles mais ses prix, dit-il, s'adaptent à la bourse du client. «Je facture 500 yuans (62 euros – ndlr) à un paysan, 2.000 à une famille de mingong (ouvrier migrant), 3.000 à une famille de Lanzhou et 5.000 quand c'est un patron.»

Wei Jin Peng n'aime pas les patrons. «Souvent, ils refusent de payer ou négocient pendant des heures... Devant les familles, c'est pitoyable.» Au final, seulement un tiers des cadavres peuvent être récupérés par les familles. Tous les autres sombrent dans l'oubli et finissent par rejoindre naturellement les profondeurs du fleuve Jaune. «Là-dessous, il y en a au moins cinq cents. Quel gâchis.»

Mais d'où viennent ces corps qui s'amoncellent sans fin dans les filets de Wei? Essentiellement de Lanzhou, le poumon économique du nord-ouest de la Chine, en amont du fleuve. «Sur les deux cents corps récupérés sur l'année, j'ai deux types de cadavres. Des retraités et des ouvriers migrants. Presque tous sont des femmes. Sans doute ne supportent-ils pas la vie à la ville ou sont-ils tombés sur des voyous, pour qui, là-bas, tout est permis.»

Sur la commode de sa coquette maison, au centre du village, sont empilés des dizaines de papiers avec photos et numéros de téléphone. Ce sont les nombreux avis de recherche déposés par les familles en quête d'un proche. Parmi ces avis figure celui de Jing Bei, belle jeune femme de 25 ans, serveuse dans un restaurant chic de Lanzhou. Elle a disparu un soir de septembre, sans laisser de traces. Joint par téléphone, son mari, laveur de voitures, semble désespéré. «Je suis allé plusieurs fois à la police mais elle ne veut même pas enquêter. Ils disent que rien n'indique qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un suicide. Ils me disent qu'elle a peut-être quitté la ville de son plein gré... mais pour aller où ? Et en laissant son gamin ?» Monsieur Wei jure, quant à lui, qu'elle n'est pas dans le fleuve.

6 jours sur 7, de 8 h à 21 h, un salaire de misère

Au nord de Lanzhou, au pied de la montagne Bai Tai, Xiao Hei vend des patates douces à 5 yuans (0,6 euro), cuites sur un tonneau rempli de charbon fixé sur un vieux chariot. Il tient commerce tous les jours, sur le pont des Allemands. L'ouvrage, le premier du fleuve Jaune, doit son nom à ses bâtisseurs germaniques, Telge et Schroeter, installés à Tianjin et dépêchés par l'Empereur en 1907. «Tout a été importé d'Allemagne, jusqu'aux clous!» nous rappelle Xiao Hei.

Attraction touristique majeure, ce pont est aussi plébiscité par les candidats au suicide. Xiao Hei en voit toutes les semaines. «Le week-end dernier, c'était une vieille dame. Il lui a fallu deux jours pour se jeter. Au début, elle n'arrivait pas à franchir la balustrade. Le lendemain matin, elle a réussi, et le courant l'a emporté.» A-t-il tenté de l'en empêcher ? Xiao Hei semble surpris. «A quoi bon ? Sans doute devait-elle mourir...»

Les jeunes ouvriers migrants de Lanzhou aiment aussi s'aventurer sur le pont pendant leur unique jour de repos hebdomadaire. Barbe à papa rose ou bleue à la main, ils bavardent ou contemplent le soleil couchant, les cheminées des raffineries au loin ou le téléphérique qui monte jusqu'au sommet de la montagne. Puis cette eau, marron, boueuse, qui bruisse sous leurs pieds.

Comme Cheng Li, 19 ans, et Zhouyan, 17 ans. Elles sont originaires du Henan, une province pauvre à l'est de la Chine. Elles travaillent chez Lanzhou Shi Hua, une grosse usine d'engrais chimiques. La paie est de 980 yuans par mois (125 euros), heures sup comprises. Et la cadence infernale : 6 jours sur 7, de 8 h à 21 h.

Depuis cinq jours, Zhouyan est déprimée. «Comme c'est la plus jeune, elle est devenue le souffre-douleur du chef d'atelier. Il l'insulte devant toutes les camarades en répétant qu'elle n'est bonne à rien ou qu'elle se maquille comme une prostituée. Il menace maintenant de ne pas la laisser partir pour les congés du Nouvel An chinois.» Zhouyan ne dit rien. Malgré plusieurs tentatives, impossible de lui accrocher un sourire. «Ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à la faire sortir du dortoir. Sa mère souhaiterait qu'elle rentre immédiatement au village mais il n'y a pas de boulot là-bas. Les gens y sont encore très pauvres.»

Offrant l'un des salaires minimums les plus bas de Chine – 670 yuans (80 euros) contre 1100 yuans à Shenzhen –, Lanzhou attire désormais les usines du Guangdong et peut se vanter, à son tour, d'une croissance à deux chiffres. Ses industries pétrochimiques et textiles sont florissantes. D'ici l'an prochain, la ville deviendra même le nouveau bastion du constructeur automobile Geely (connu en Europe pour avoir racheté Volvo) qui, depuis Lanzhou, compte exporter massivement vers l'Europe de l'Est.

L'indifférence des journalistes locaux

Depuis plus de dix ans, la ville est considérée comme l'une des plus polluées au monde. Une pollution qui saute aux yeux lorsqu'on observe cette ville-cuvette depuis l'un des temples taoïstes édifiés sur les hauteurs. Seuls les gratte-ciel et les grues semblent pouvoir percer cet épais nuage jaunâtre qui enveloppe la cité traversée par le fleuve.

Un projet d'araser une montagne a même été sérieusement envisagé par les autorités pour laisser entrer le vent dans la cité! Mais la crainte des poussières, en plus des fréquentes tempêtes de sable, a freiné les ardeurs des officiels. Le percement actuel de longs tunnels, pour l'arrivée du futur TGV devant relier Lanzhou à Chengdu, la capitale du Sichuan, entraîne déjà son lot de déconvenues.

Car les fraiseuses géantes qui creusent les montagnes voisines provoquent d'immenses nuages de poussières capables de recouvrir les feuilles des arbres en quelques heures. A cela s'ajoute la pollution automobile. Le nombre de voitures augmente de 20% chaque année, même si taxis et bus carburent désormais au gaz naturel pour limiter les émissions de CO2.

La multiplication des barrages sur le fleuve Jaune permet d'offrir une alternative au tout-charbon... mais en retenant les cadavres, ils exposent au grand jour la sinistre issue de centaines de travailleurs, moteurs de cette croissance effrénée. «Il est évident qu'un tas de cadavres flottant sur la Seine aurait de quoi choquer les Français mais ici, cela fait partie de notre quotidien et personne n'y prête guère attention», analyseZezhong Dou, journaliste dans l'un des onze quotidiens de la province.

L'homme reçoit chez lui, dans un vieil immeuble adjacent aux bureaux du journal, propriété du Parti communiste. Après avoir regardé une à une les photos du reportage (voir notre diaporama), Dou se tourne vers ses camarades. «Il n'y a pas que les ouvriers qui peuvent mourir dans l'anonymat. Les journalistes étrangers aussi !» Rires gras et rasade de Baijo, de l'alcool de riz.

Dou reprend son sérieux: «Si la police n'enquête pas sur ces centaines de disparitions, ce n'est pas aux journalistes de la ville comme nous et encore moins aux étrangers de venir fourrer leur nez là-dedans.» Il préfère s'attarder sur une découverte archéologique qui fera, dès demain, la une de son quotidien. Dou nous raccompagne vers la sortie. «Vous ne devriez pas publier ce genre d'informations. C'est jamais bon pour les affaires.»