Christian Schiaretti baigne dans un état de débordement bienheureux. Il dirige, sur le plateau de la grande salle Roger-Planchon du TNP de Villeurbanne, les répétitions de Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, la pièce sur « l’affaire » écrite par un jeune dramaturge subversif de 88 ans, Michel Vinaver. La première, le 19 novembre, sera retransmise en direct sur notre site, à l'occasion d'une soirée exceptionnelle.

Ce samedi 7 novembre, en partenariat avec Mediapart, le TNP organise, jusqu’à minuit, une journée à propos du théâtre public et de son usage (Edwy Plenel y prend la parole à 20 h 30). Le Théâtre national populaire et son directeur font le pari de mobiliser les citoyens contre « ceux qui misent sur un endormissement collectif », contre ceux qui envisagent les spectateurs « comme une simple somme de consommateurs ».

Agrandissement : Illustration 1

Christian Schiaretti et ses équipes entendent « s’inscrire au cœur de ce qui lie le citoyen au projet de sa République ». Mais avec un goût affirmé pour le grand large, la complexité, le questionnement et les contradictions. Parallèlement, le FN, sur son site, se revendique de Jean Vilar réduit à la misère d’une approche identitaire, enracinée, platement patrimoniale : confinée. Le candidat frontiste Louis Aliot, dans ses tracts en vue des élections régionales distribués à Toulouse par un ancien directeur du théâtre Sorano, Didier Carette, prône une culture « d’excellence populaire », « pour nous donner un destin commun ».

La coupe est pleine. L'ultradroite française, qui ne vise qu’au folklore niaiseux ou à la tradition bêtasse, se targue de nous « affranchir de la culture gadget » et d’en « finir avec des créations élitistes et trop abstraites ». Le FN, en une forme d’anthropophagie symbolique dont il est coutumier (son nom reprend celui d’un mouvement de résistance communiste), cannibalise la mission culturelle de la République qu’il entend abattre.

Faut-il abandonner le nid occupé par ce coucou post-fasciste, ou bien se battre au nom des valeurs laissées en déshérence dont s’empare le national-populisme ? Christian Schiaretti a choisi de défendre et d’illustrer un théâtre national populaire ouvert sur le monde et l’altérité. Une telle parole, revenant à l’originel et l’essentiel, s'avère sans doute la meilleure réponse aux feintes du FN dans le domaine culturel…

Comment voyez-vous le monde ?

Christian Schiaretti. Comme inextricable. « Dénouer l’inextricable vie », telle était la mission qu’Antoine Vitez assignait au théâtre. C’est l’incompréhensible – et non le compréhensible – qui fonde le rapport que nous avons au monde. Je ne crois pas à une lucidité en surplomb, qui viendrait de la scène ou d’ailleurs. Je crois juste à une possibilité de se confronter au chaos. D’où mes compagnonnages littéraires. Quand Michel Vinaver forge une chambre d’échos en prise avec la mythologie grecque, il ne cherche pas une grille de lecture clairvoyante, mais se meut dans l’inextricable.

L’inextricable et le chaos du monde s’amplifient-ils sous nos yeux ?

Non. L’empire marchand se développe certes sans contrepoids désormais, ce qui ne le rend pas plus fort mais plus opaque et plus dissimulé. Sa pensée semble être devenue l’ordre du monde. Et elle induit, par exemple, l’affadissement de sa propre langue : nous sommes les premiers à en éprouver les conséquences. Si les moyens techniques au service de cet impérialisme marchand sont considérables, l’inextricable n’est pas pour autant l’inexorable pour ceux qui veulent encore exercer leur lucidité.

Ne sommes-nous pas au bout d’un étrange chassé-croisé, dans la mesure où les accapareurs voire les oppresseurs revendiquent aujourd’hui, à leur profit, le slogan de Mai-68 : « Il est interdit d’interdire » ?

Faire passer pour de la liberté ce qui n’est que libéral : le processus est à la fois renversant et inscrit de longue date. Au cours des événements de 1968, il y avait déjà, en particulier dans le monde de l’entreprise, une sensibilité à la contre-culture américaine. Cette ouverture au monde menait à la captation, à la prédation et à la récupération, au sein de l’ordre marchand.

Agrandissement : Illustration 2

Déjà, ce qui paraissait subversif en affichant les attributs de la révolte, de la liberté, du questionnement des mœurs, pouvait tomber dans l’escarcelle du monde entrepreneurial et commerçant, en usant des techniques du marketing. Ainsi en est-il allé du brainstorming (« remue-méninges »), qui laisse chacun libre de parler au gré de ce qui lui vient à l’esprit, pour que l’inconscient collectif coïncide avec une image publicitaire. Et je soupçonne le happening (« intervention artistique ») d’avoir été partie prenante de ce mouvement venu servir l’entreprise. C’est précisément ce que donne à voir et à comprendre la pièce de Michel Vinaver Par-dessus bord, dès 1972.

La scène retrouve alors toute sa place. C’est un lieu dans lequel nous devrions vérifier la capacité aiguë et goûtue qu’a le public de réagir aux variations multiples de la langue aussi bien que du sens. La fonction du théâtre est d’entraîner à la nuance du mot comme au changement de situation.

Qu’est-ce que vous espérez transmettre ?

Je pense que le théâtre populaire doit être littéraire et poétique. C’est une prise en charge technicienne, de la part de ces athlètes que sont les acteurs, d’une partition difficile qui rappelle à chacun la vigilance propre à la langue. Théâtralement parlant, il n’y a pas véritablement de Valère Novarina tant qu’il n’y a pas d'André Marcon. Celui-ci, dans Le Discours aux animaux, invente la possibilité de l’écoute collective d’un auteur dont il porte et dévoile le secret. L’art dramatique ne vaut que par ces secrets, qui à chaque fois réinterrogent la langue. Le théâtre populaire existe pour offrir un tel face-à-face avec la langue, avec sa musicalité, avec son agilité syntaxique.

On peut toutefois pratiquer un théâtre dogmatique ou un théâtre aristocratique. Mais l’art dramatique, dans mon cas, est adossé à une dimension institutionnelle. En tant que directeur du TNP, théâtre public dans une commune ouvrière, j’ai un contrat avec la République. Celle-ci a donc une vision, qui justifie l’existence d’un tel outil.

Antoine Vitez avait fixé les contours d’une telle vision, usant d'un mot devenu fameux : « Élitaire pour tous »…

L’oxymore s’avère aujourd’hui un peu facile. L’élite est fondée par le savoir commun qui nous environne : il suffit que la mer se retire pour que l’élite paraisse plus tôt – ce qui est le cas aujourd’hui… On est toujours l’élite de quelqu’un. Ce n’est finalement qu’une affaire de goût. En revanche, c’est la question du « pour tous » qui m’apparaît fondamentale. Ou bien je choisis un auditoire à la hauteur de ce que je propose (conception aristocratique du théâtre), ou alors je tente de mettre une pièce à la disposition d’un public diffracté, contradictoire, qui ne va pas subir l’oppression de n’y comprendre rien, mais va connaître la révélation des richesses et des contradictions d’un texte, qui n’aurait pas offert une telle polysémie face à un public sophistiqué donc cohérent et monolithique…

Le théâtre public aspire au brassage et à la contradiction que représente une salle. Le contraire d’une audience captive et unifiée, vers laquelle nous irions en vertu d’un prosélytisme généreux apte à élever : il ne s’agit pas d’octroyer mais de se confronter.

« Il ne s'agit pas de changer de peuple »

N’êtes-vous pas comme les pionniers d’une télévision de partage culturel (Marcel Bluwal et Jean-Christophe Averty en sont les ultimes survivants), que la République a lâchés en rase campagne, laissant l’audiovisuel devenir un supermarché ? Et ne craignez-vous pas un tel abandon dans le champ théâtral ?

Sans doute avons-nous besoin d’une affirmation, voire d’une transcendance républicaine qui ne transige pas avec ses missions. Cependant, la société elle-même semble parfois se satisfaire des dérégulations dans lesquelles elle s’épanouit. Tout ne repose donc pas sur le pouvoir politique. Les citoyens en général et les artistes en particulier se laissent aller à tourner le dos aux missions et aux définitions républicaines, en premier lieu une forme de responsabilité éducative.

Agrandissement : Illustration 3

Comme nous l’avons vu à propos de Mai-68, un prétendu affranchissement aboutit à une servitude sournoise : libérer la télévision du carcan et des pesanteurs du pouvoir gaullo-pompidolien aboutit à la marchandisation giscardo-mitterrandienne. Le réseau des théâtres publics en France sera-t-il soutenu et accompagné par le ministère de la culture pour résister au marché plutôt que de s’y abandonner ?

Vérifier la capacité d’une compréhension collective de notre langue nationale (véhicule du vivre ensemble) me semble donc à la fois un test et une mission, c’est-à-dire un positionnement politique et pas seulement un projet esthétique. Une telle maturation, qui s’inscrit dans la continuité féconde et non dans la rupture factice, me semble primordiale par rapport à tout ce qui sature aujourd’hui les écrans.

Or, dans le réseau des théâtres publics, bien des initiatives ne se réclament plus de l’humanisme mais tournent autour du seul individu. Le tout soutenu non plus par un service public ayant une vision politique à long terme, mais par ce qui se vit comme un mécénat d’État…

Je me retrouve à faire figure d’exception. D’autant que certains relais nous ont abandonnés : combien de comités d’entreprise proposent-ils encore systématiquement un spectacle du TNP parmi leurs offres majoritairement de divertissement ?

Quand je monte, pour le centenaire de la naissance d’Aimé Césaire en 2013, Une saison au Congo, avec vingt-huit acteurs noirs, alors que nous sommes en guerre au Mali, pas un seul théâtre national ne m’accueille. Un spectacle langagier, politique, militant, ne fait pas partie du corpus général d’un métier devenu commercial et donc idéologique sans le savoir. La République et ses dirigeants ne sont pas seuls en cause, l’ensemble des métiers de la scène est à mettre en question.

Cette République, qui paraît avoir abdiqué ses missions éducatives et culturelles, permet aujourd’hui à Marine Le Pen de se réclamer de Jean Vilar…

Mon combat théâtral, un rien solitaire, comprend une dimension nationale. Il interroge notre profondeur commune, qui ne relève pas du roman national et de ce qu’on peut lui faire dire, mais de trésors qui nous appartiennent et qui ont pour nom Rimbaud, Flaubert, ou Vinaver, avec lesquels nous entretenons un commerce particulier.

Jean Vilar avait refondé en 1951 le TNP sur des valeurs nationales et populaires, ce qui n’en fait pas – il fut déjà traité de Salazar en 1968 ! – un émissaire nationaliste et populiste du FN. Mais tant de gens de théâtre ont édifié leur modernisme sur leur anti-vilarisme… Cette frange du métier a eu pignon sur rue en Avignon, a ringardisé Vilar et a pratiqué une censure molle et mondaine.

Qui visez-vous ?

Agrandissement : Illustration 4

Hortense Archambault, Vincent Baudriller et les gens d’HEC qui ont dirigé le festival d’Avignon de 2004 à 2013, entre Bernard Faivre d’Arcier et Olivier Py. Mais la polémique personnelle n’a aucun intérêt. En revanche, s’avère lourde de sens la ringardisation de ceux qui se réclament d’un messianisme pédagogique au nom d’une République fière et assumée.

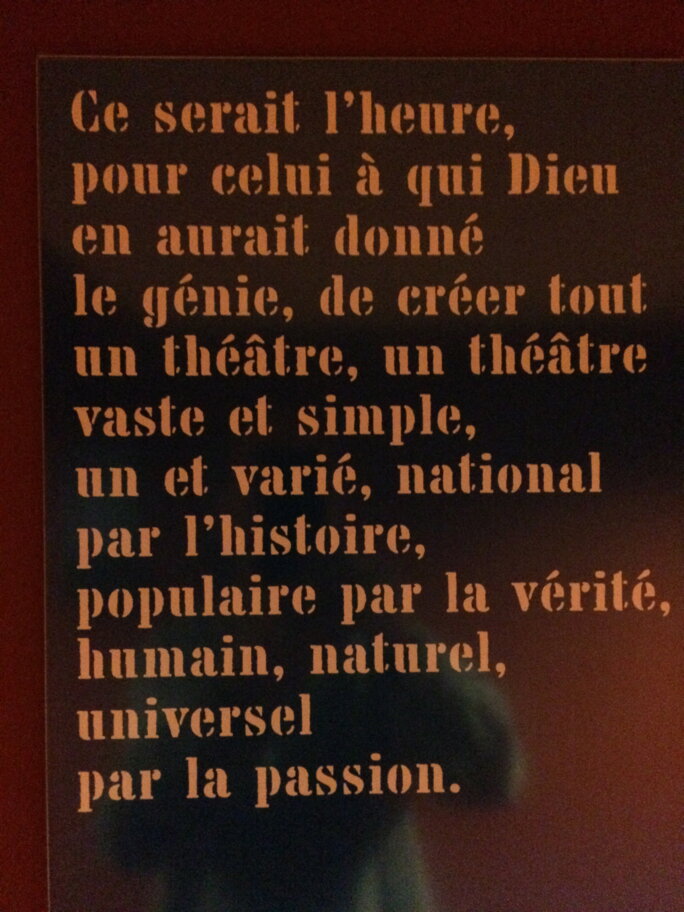

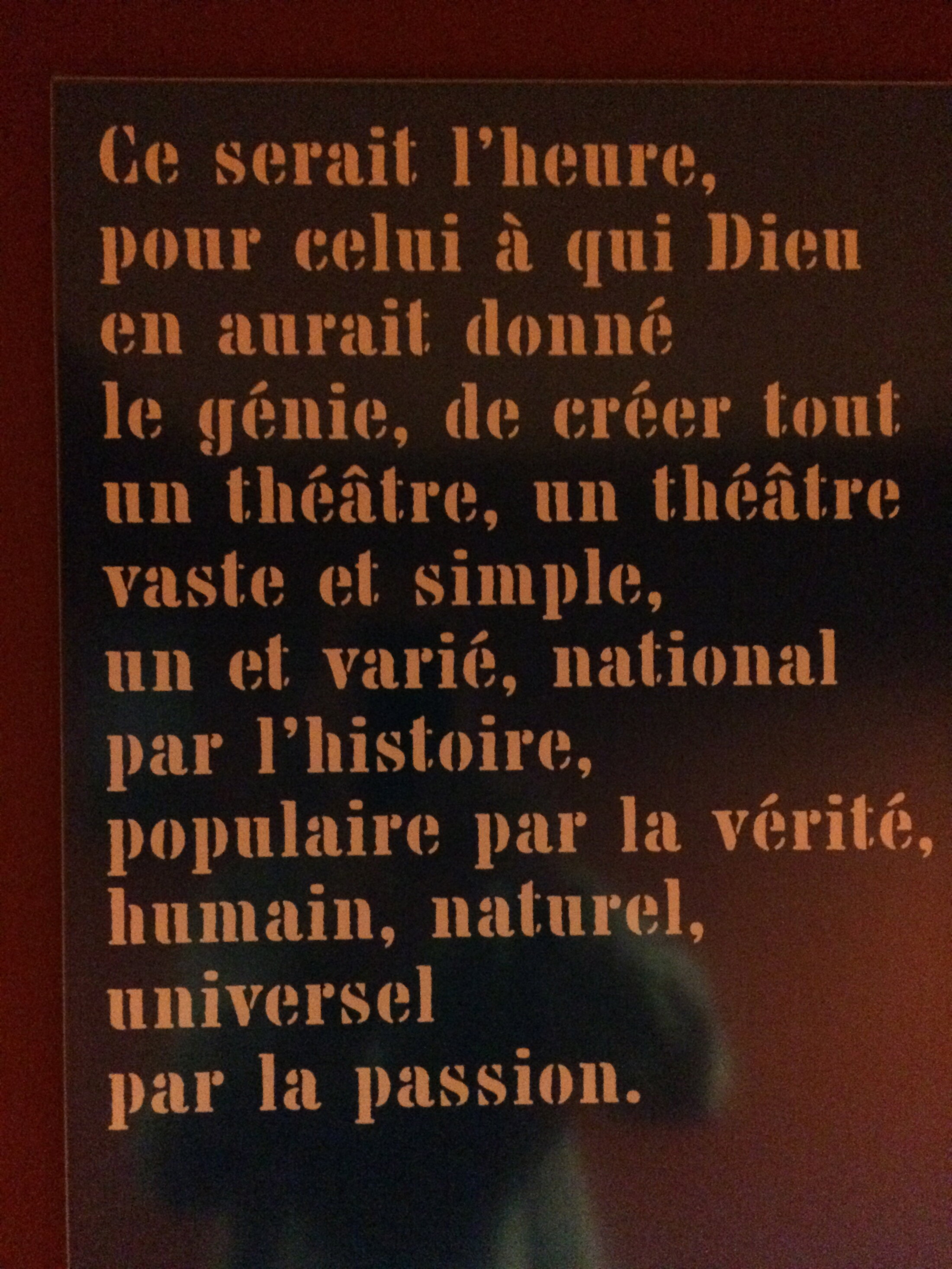

Le nom de Théâtre national populaire est ambigu parce qu’inachevé. Victor Hugo l’avait pourtant complété, en 1831, dans sa préface à Marion de Lorme : théâtre national, populaire et universel. Voilà cette tension passionnante qui fonde la République et qu’elle doit résoudre, entre le national et l’universel hérités des Lumières. Le national, sans le grand large, n’est que rance et racorni.

Vous avez campé au cœur d’une telle tension en montant deux Jeanne d’Arc : celle de Joseph Delteil, puis celle de Charles Péguy…

La définition du national n’est pas fermée sur elle-même ni sur un patrimoine immuable, mais ouverte au monde. Jeanne d’Arc, contradictoire, inachevée, « en équilibre de la droite et de la gauche » (Delteil), Jeanne si républicaine et monarchiste (elle inventa les soldats de l'an II pour les mettre au service de Charles VII), Jeanne si chrétienne et si gorgée de volontarisme politique, permet au public de reconnaître quelque chose de notre définition inextricable de la France. Je ne cherche pas à clarifier mais à complexifier en exposant sur scène la richesse antigonienne de Jeanne d’Arc, celle qui dit « non ». Voilà du génie national – j’ose le dire ! –, mais à rebours d’une définition nécrosée, instrumentalisée, abrutissante et néfaste.

Je crois pouvoir et devoir m’appuyer sur l’esprit public, sur l’esprit du public, qui passe par des références et des expériences, historiques ou littéraires, souvent contradictoires, rendues universelles par le rapport que nous entretenons avec notre langue – qui va de Villon à Brassens et de Victor Hugo à Juliette Gréco. Une telle pléiade populaire restitue, à ceux qui furent peu éduqués ou trop éduqués, la même dignité, grâce à un rapport de convivialité possible.

Quand j’étais à Reims et que je voyais les fêtes johanniques avec leur inspiration plus pétainiste que gaulliste – du fait de cette pucelle improbable trimballée dans les rues sur un percheron –, je n’en voulais pas aux populations ainsi rassemblées : il ne s’agit pas de changer de peuple. Il s’agissait d’être à côté de cela et d’y répondre, sans mépris.

J’ai investi ce terrain-là non pas en dépit mais parce que je suis directeur du Théâtre national populaire et que je ne refoule pas la définition qui le caractérise. Je revendique jusqu’aux trois couleurs sur lesquelles Jean Vilar fonda le logo du TNP. Et aux jeunes graphistes qui me disent, aujourd’hui, nous allons jouer sur le bleu, le blanc et le rouge, « mais un peu décalé », je réponds : « Pourquoi un peu décalé ? Avez-vous besoin de Janvier-15 pour réinvestir les couleurs du drapeau national ? Pas moi ! »

Ce n’est pas un projet simple ou simpliste. Ce n’est pas un travail bêtement et facilement anti-FN (une pose qui devient sauf-conduit !). C’est une ligne de crête à défendre, qui n’est autre, selon moi, que le projet de la République : raffiner sans oppresser ; faire de l’exigence une cause commune ; inclure le peuple plutôt que de le laisser à l’extérieur donc tenté par l’amertume et les idéologies racornies ; mettre à disposition de tous la douceur pédagogique.

Agrandissement : Illustration 5