Qui ne connaît le blog de Vingtras à Mediapart ? Le pseudonyme rend hommage à Jacques Vingtras, héros de la trilogie de Jules Vallès : L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé. Ce blog est l'œuvre d'un homme né trois jours avant Jacques Chirac, le 26 novembre 1932. Il s’appelle Jean Chérasse, plus exactement Jean André Chérasse, et signe Jean A. Chérasse.

Sa biographie se comprend au prisme des titres de la trilogie de Vallès. L’Enfant ? Il est le fils du général de gendarmerie André Chérasse (1906-1997), témoin et acteur de la fusillade de Clichy qui ensanglanta le Front populaire en mars 1937, puis résistant, puis encore fidèle à la Ve République lors du putsch des généraux d’avril 1961 (il commandait la gendarmerie de la région de Constantine), puis enfin élu député gaulliste (de gauche) en 1962 – il défia et défit alors, en Seine-Maritime, un cacique radical de la IVe République : André Marie. Mais la généalogie de Jean Chérasse remonte jusqu'à une Communeuse née dans le berceau familial d'Issoire (Puy-de-Dôme) : Victoire Tinayre, née Guerrier.

Le Bachelier ? Jean Chérasse pousse plus loin. Reçu à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il est agrégé d’histoire. Comme s’il voulait élargir les murs de sa classe et s’adresser au plus grand nombre au nom d’un messianisme pédagogique mâtiné de militantisme politique, le professeur passe le concours de l’Idhec (Institut des hautes études cinématographiques), qu’il intègre à la fin des années 1950.

L’Insurgé ? Communiste – il participe activement à Clarté, l’organe des étudiants du PCF – au temps où cet engagement avait autant de gueule que d’aveuglement, Jean Chérasse se dessille définitivement les paupières en 1968, voilà exactement cinquante ans : il prend parti pour le printemps de Prague et le socialisme idéaliste de Dubcek, broyé en août de cette année-là par le socialisme réel de Brejnev et des chars soviétiques. Chérasse ne transige plus : il jette l’eau stalinienne du bain mais veille à garder le bébé de la révolte, de l’insoumission, du rêve inaltérable d’affranchissement universel.

Il a codirigé, entre 1964 et 1968, une série documentaire digne des riches heures de l’ORTF (qui laissait la bride sur le cou aux réalisateurs de gauche tout en cadenassant l’information) : « Présence du passé ». En 1967, avec rien de moins que l’appui d’Abel Gance, il co-réalise un téléfilm en trois parties, qui témoigne de cette liberté de création à l’ombre du pouvoir gaulliste : Valmy et la naissance de la République (Johnny Hallyday y chantait La Carmagnole et Serge Gainsbourg y campait le marquis de Sade !).

À cette occasion, Jean Chérasse rencontre Henri Guillemin (1903-1992), issu du catholicisme rebelle. Leur collaboration aboutit à deux films dont la sortie en salles devait à jamais éclairer ma génération. Ce furent coup sur coup Dreyfus ou l’intolérable vérité (1975) et La Prise du pouvoir par Philippe Pétain (1978). Ce sont aujourd’hui des samizdats du capitalisme, qui circulent sous le manteau...

Souvent, Guillemin et Chérasse évoquaient la Commune, sur laquelle le second avait promis au premier d’écrire une somme alerte, pleine de vie malgré tant de morts, au plus près des rêves et des réalités de cette révolution par trop méconnue – sinon par ses destructions patrimoniales.

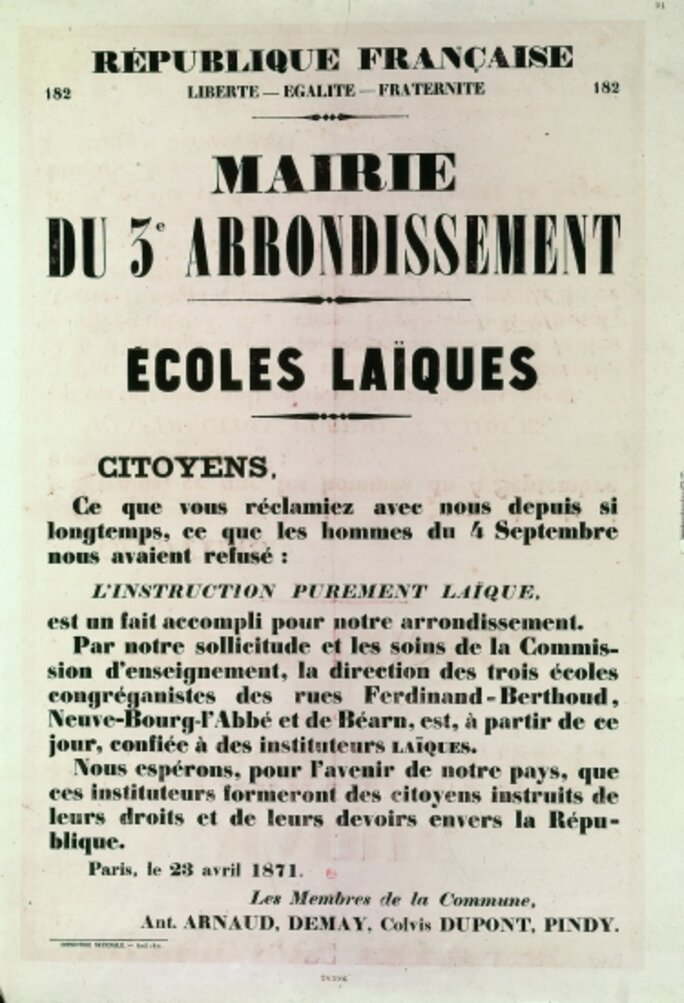

Eh bien, c’est fait ! Souvent annoncé dans le blog de Vingtras, qui suait sang et eau sur cette besogne à même de le maintenir en vie donc en état d’insubordination permanente, le livre, achevé le 20 février dernier dans la thébaïde des bords de Seine de l’auteur – Saint-Pierre-de-Bailleul (Eure) –, est paru le 12 avril aux éditions du Croquant : Les 72 immortelles, sous-titré La fraternité sans rivages et se présentant comme « un éphéméride du grand rêve fracassé des Communeux ».

Vous qui n’aimiez pas que les révolutionnaires de 1871 fussent désignés sous le suffixe péjoratif en ard (communards) sonnant telle une salve des versaillais d’Adolphe Thiers, ce « foutriquet », ce « perroquet à lunettes » dont le nom déshonore tant d’artères et trop d’établissements scolaires en France ; vous qui rêviez d’être transplantés dans ce chaudron inspirateur que fut la Commune de Paris ; vous qui attendiez une réconciliation entre l’histoire quantitative, sérielle, des Annales et le récit vivant, incarné, empoignant qu’illustra Henri Guillemin cent fois mieux qu’Alain Decaux : vous serez servis !

Il a été contaminé par la fièvre révolutionnaire, qui s’avère sous sa plume contagieuse à souhait. La beauté du legs s’explique par la liberté que s’octroie l’auteur au soir d’une vie bien remplie. Si le sinistre Thiers disait « je suis un vieux parapluie sur lequel il a beaucoup plu », le lumineux Chérasse pourrait revendiquer : « Je suis une vieille ombrelle sur laquelle le soleil a beaucoup rayonné. » L’avant-propos nous prévient d’emblée : « Pavé dans la mare de la lutte des classes avec l’apparition intempestive d’une force issue du monde du travail, ces exclus du progrès et de la postérité », l’événement ne saurait se réduire à ce que voulut en faire un certain catéchisme révolutionnaire – ou plus trivialement communiste.

Jean Chérasse met les points anarchisants sur les « i » séditieux : « Parce qu’il faut bien reconnaître que la Commune a fait l’objet d’un hold-up mémoriel pour justifier le bien-fondé de la révolution soviétique, mais si ce détournement a eu au moins le mérite de rendre pérenne le culte de ses martyrs, il a masqué la nature originale, socialiste-libertaire de cette révolution pacifique à nulle autre pareille. Je refuse toute histoire palimpseste, qu’elle soit falsifiée par la droite comme par la gauche. »

Voilà pourquoi il se révélera sans doute aussi utile de lire Les 72 Immortelles pour comprendre la Commune, que de consulter, histoire de prendre la mesure de ce que fut – ou manqua d’être – 1936, l’ouvrage de Daniel Guérin qui fit ricaner dans les chaumières du socialisme voire du communisme orthodoxes (pensez donc, l’auteur avait déniché un soviet porte des Lilas !) : Front populaire, révolution manquée (Julliard, 1963, réédition Agone, 2013).

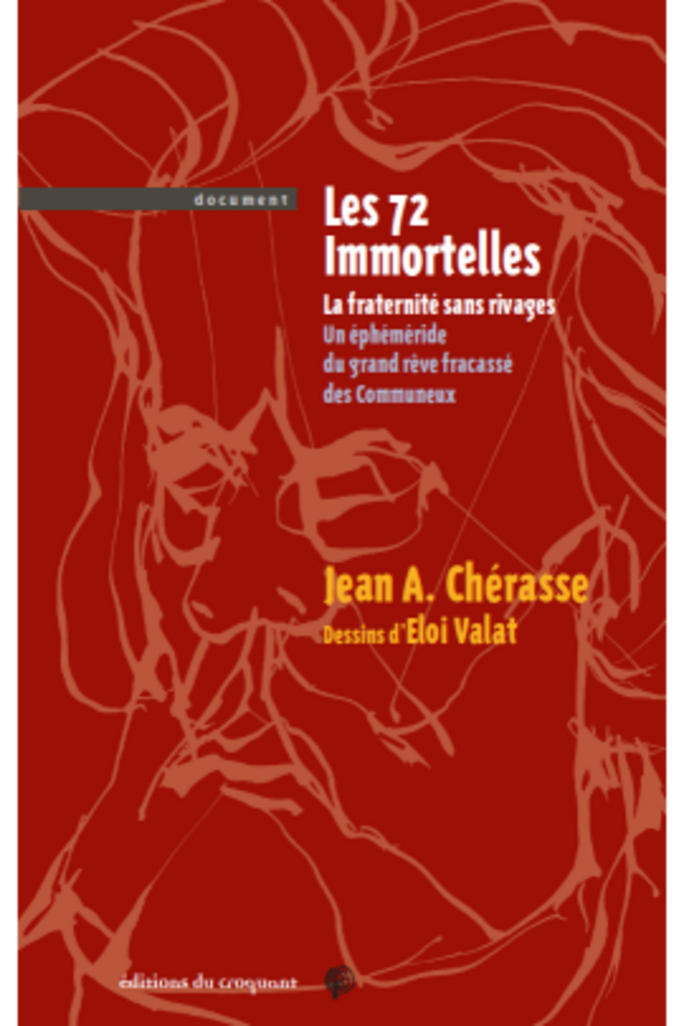

« Solidaire sans être charitable »

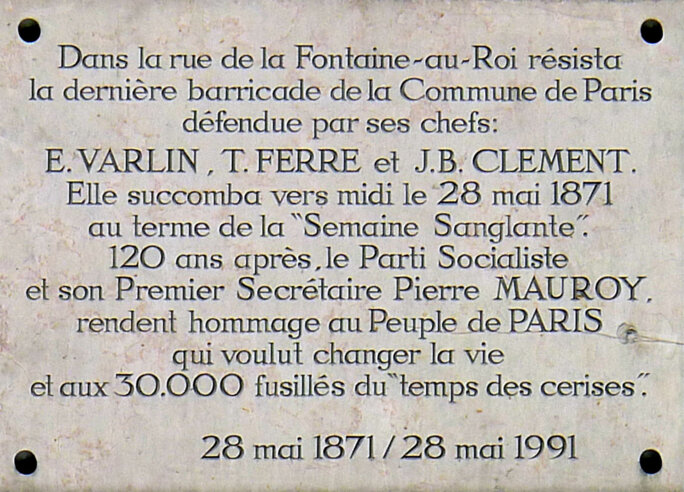

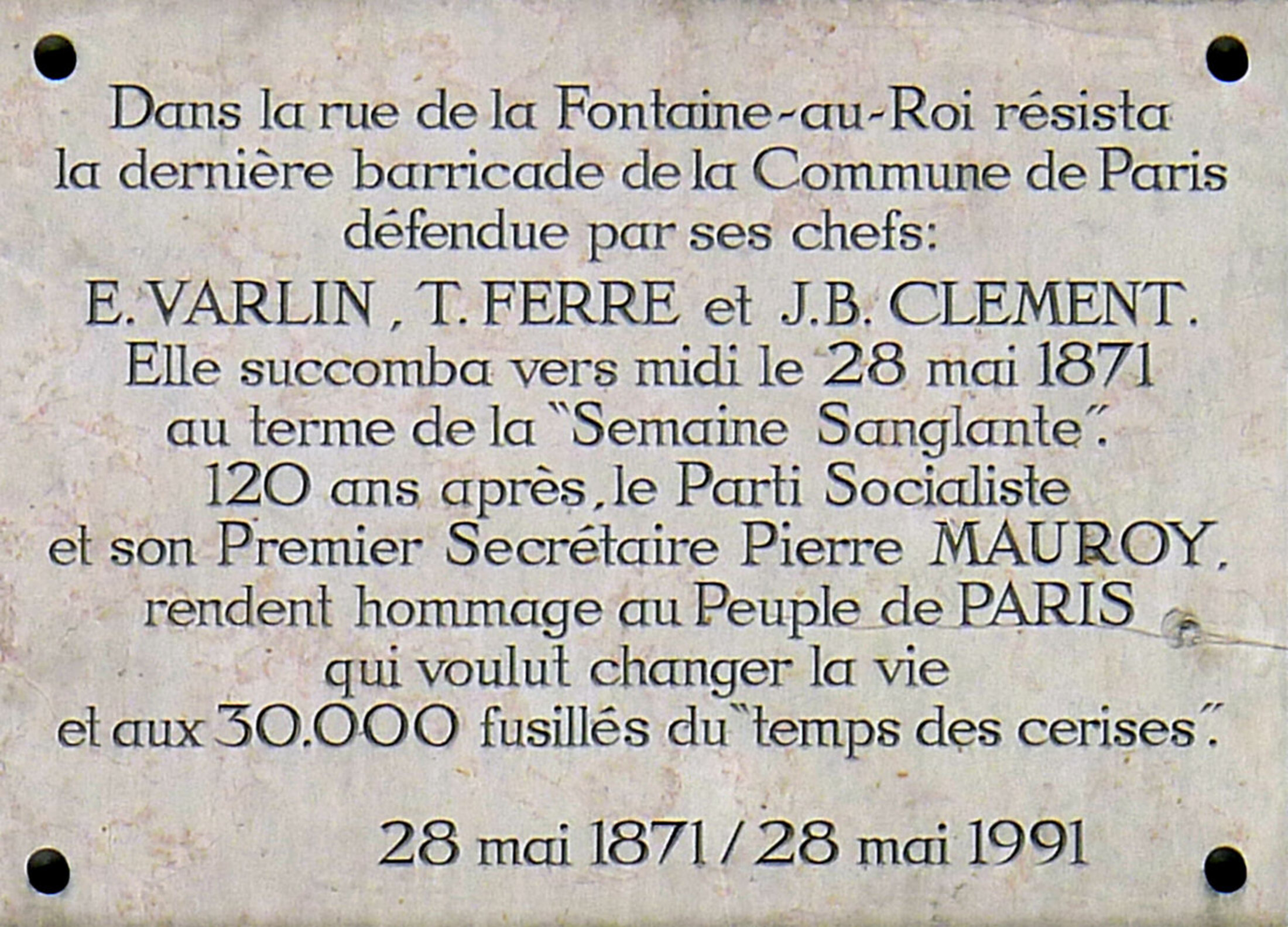

Pas question de paraphraser ou de résumer dans un article, fût-il libéré des contraintes de pagination propres à la vieille presse papier, le foisonnement passionnant dont rend compte la restitution reviviscente de Chérasse alias Vingtras – un second volume, nous promet-il, devrait tirer la morale de l’histoire. L’auteur vend d’ores et déjà la mèche en rappelant, au jour le jour, les décisions toutes plus remarquables les unes que les autres de la Commune – certaines, comme la séparation de l’Église et de l’État, seront reprises par l’interminable IIIe République, née d’un crime originel inavouable : avoir tué dans l’œuf ce dont elle se repaissait en partie, comme si de rien n’eût été...

Voici, par exemple, ce qu’écrit Jean A. Chérasse : « Cette vision mi-proudhonienne mi marxiste est la première ébauche d’une société territoriale démocratique dans laquelle le Tiers-État (naguère objet de la sollicitude de Sieyès) pourrait devenir TOUT grâce à l’organisation du crédit, de l’échange, de l’autogestion, afin d’assurer au travailleur la valeur intégrale de son travail ; en instaurant l’instruction publique gratuite, laïque et intégrale ; en garantissant le droit de réunion et d’association, la liberté absolue de la presse ainsi que celle du citoyen ; en organisant la gestion municipale des services publics, police, force armée, subsistances, voierie, transports, hygiène et santé... et c’est cette perspective d’une recherche de l’harmonie de la société qui va épouvanter Versailles ! »

En 1871, la lutte des classes – que le patronat et les réacs du XXIe siècle attribuent à la gauche de la gauche taxée de violence endémique – ne relève point de la Commune, secourable, généreuse et faisant preuve d’un irénisme volontariste extraordinaire. La lutte des classes fut bien le fait de Thiers et des versaillais, bras armé sans pitié de puissants intérêts sans foi ni loi. « Phalanstère chargé du bien public », la Commune a au contraire favorisé une collaboration de classe au service d’une révolution réconciliatrice.

Le feuilletage de textes auquel procède Les 72 Immortelles permet de saisir ce qui se tressait et fut pulvérisé : des témoignages magnifiques issus des masures côtoient, dans une forme d’amitié mutine, les écrits de lettrés engagés qu’on ne nommait pas encore « intellectuels » – l’appellation date de l’affaire Dreyfus. En sus d’Élie Reclus déjà mentionné (la Commune le bombarde à la tête de la Bibliothèque nationale), du peintre Courbet et de tant d’autres, émerge notamment la figure de Louis Adrien Lucipia, ancien élève de l’École des chartes, futur grand maître du Grand Orient mais d’abord déporté en Nouvelle-Calédonie pour avoir soutenu, avec une véhémence sagace et courageuse, le soulèvement populaire, patriotique, social et libertaire de 1871, au service d’une société « solidaire sans être charitable », ainsi que le pointe Jean A. Chérasse.

L’auteur rappelle le jugement de Karl Marx sur l’œuvre sociale de la Commune : « Elle visait à l’expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité en transformant les moyens de production, aujourd’hui essentiellement moyens d’asservissement et d’exploitation du travail, en simples instruments d’un travail libre et associé. » Ces lignes qui n’ont pas pris une ride semblent briller, en 2018, d’une valeur programmatique...

Le livre cite d’autres phrases de Marx – pénétrantes mais fâcheuses tant elles semblent justifier a posteriori une violence révolutionnaire à l’origine étrangère aux Communeux –, à propos de la liquidation des otages que les insurgés sous pression fusillèrent à la prison de la Roquette, dont l’archevêque de Paris, Mgr Darboy : « Le véritable meurtrier de l’archevêque Darboy, c’est Thiers. La Commune, à maintes reprises, avait offert d’échanger l’archevêque et je ne sais combien de prêtres par-dessus le marché, contre le seul Blanqui, alors aux mains de Thiers. Il refusa obstinément. Il savait qu’avec Blanqui il donnerait une tête à la Commune ; alors que c’est sous forme de cadavre que l’archevêque servirait au mieux son dessein. »

Agrandissement : Illustration 4

Les barricades qui résistent et qui tombent une à une recoupent celles d’autres soulèvements ou drames propres à la capitale : du faubourg Saint-Antoine et de la rue d’Aligre au Quartier latin (rue Soufflot, rue Royer-Collard, rue Gay-Lussac), sans oublier le Ba-ta-clan boulevard Voltaire.

Les télescopages sont légion tout au long du livre. On apprend ainsi qu’aux Batignolles, aujourd’hui haut lieu d’un marché biologique hors de prix attirant les privilégiés de la rive droite chaque samedi matin, la Commune inaugura « un marché populaire où la classe ouvrière trouve, à des prix exceptionnels, tous les produits d’alimentation nécessaires à la vie ». Et une affiche placardée sur les murs de la capitale, le 29 mars 1871, fustige « le pouvoir déchu » en des termes curieusement proches de ceux employés par le général de Gaulle au plus fort de la crise de Mai 68, jusqu’à l’usage du rythme ternaire : « L’industrie compromise, le travail suspendu, les transactions commerciales paralysées, vont recevoir une impulsion vigoureuse. »

Mais l’Histoire est tragique et les salauds triomphent jusqu’à sembler avoir, pour les siècles des siècles, le dernier mot. Edmond de Goncourt, dans son Journal, après que tout fut terminé, achevé, massacré, le 28 mai 1871, se promène tout à sa joie libératrice. Les drapeaux tricolores ont remplacé l'emblème rouge honni. L'écrivain mondain soulagé note, avec son cynisme qui mériterait que l’on débaptisât le prix littéraire qui porte ce nom infâme : « Ce soir, pour la première fois, on commence à avoir peine à se frayer un chemin entre la badauderie des hommes et la prostitution des femmes. »

Un Communeux, brave parmi les braves, Charles Delescluze – il a droit à une petite rue dans le XIe arrondissement de Paris, à côté de l’église Sainte-Marguerite, au nord de ce faubourg Saint-Antoine jadis effervescent –, mourut le 25 mai 1871. Il alla se faire tuer sur la barricade du Château-d’Eau, après avoir écrit cette lettre à sa sœur : « Je ne veux ni ne peux servir de victime et de jouet à la réaction victorieuse. Pardonne-moi de partir avant toi qui m’as sacrifié ta vie. Mais je ne me sens plus le courage de subir une nouvelle défaite après tant d’autres. »

À 85 ans, à propos de 72 jours vieux de 147 ans, Jean A. Chérasse, notre ami Vingtras de Mediapart, donne la rude envie, parfaitement documentée, d’éprouver, après tant de défaites, une victoire révolutionnaire enfin définitive.

************************

La Fraternité sans rivages

Un éphéméride du grand rêve fracassé des Communeux

Jean A. Chérasse

Dessins d'Éloi Valat

Éditions du croquant

568 p., 24 €