C’est avec le philosophe Jacques Bouveresse, depuis longtemps attentif à la question du journalisme, que nous poursuivons notre série d’entretiens autour de la crise de la presse et de la politique. Professeur au Collège de France, il y enseigne, dans la tradition de Jules Vuillemin, la philosophie des sciences, du langage et de la connaissance.

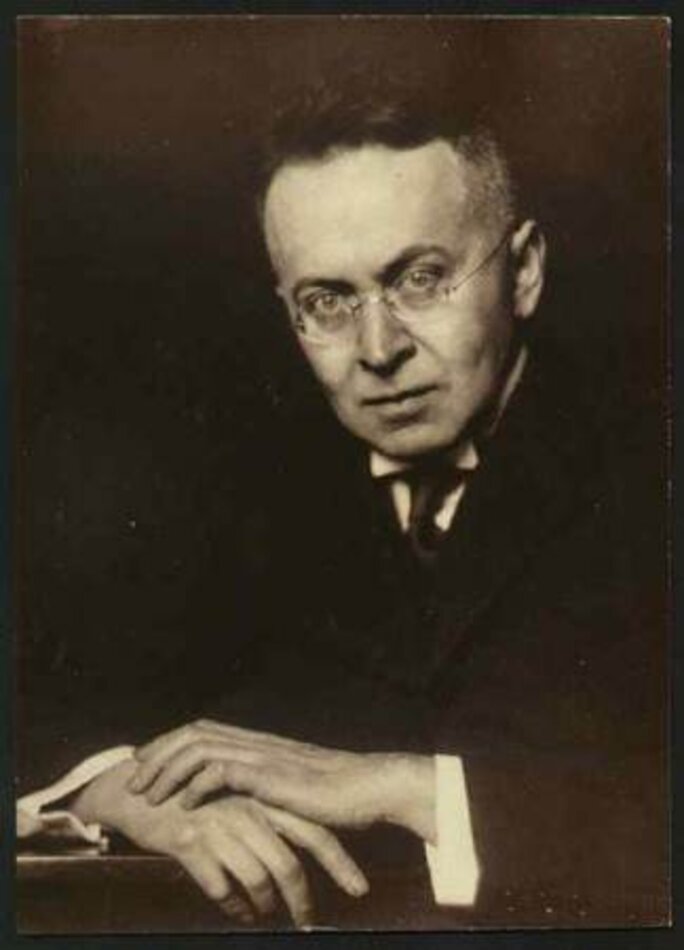

Commentateur internationalement reconnu de l’œuvre de Wittgenstein, il s’est aussi intéressé de très près à l’écrivain Robert Musil et au publiciste Karl Kraus. Il vient de publier La Connaissance de l’écrivain, un livre sur lequel nous reviendrons très vite sur Mediapart.

Pourquoi, selon vous, la presse a t-elle aujourd'hui en France si mauvaise presse ?

Les réponses à ce type de question sont, je crois, connues depuis fort longtemps et apparaissent clairement dans les enquêtes qui sont publiées régulièrement sur ce point. Les lecteurs reprochent, en particulier, aux journaux de ne pas être suffisamment indépendants par rapport au pouvoir politique et économique, de ne pas faire preuve d’une rigueur suffisante dans le contrôle et la vérification de l’information, de manquer d’impartialité et d’objectivité dans le traitement de celle-ci, de se permettre trop facilement des intrusions inacceptables dans la vie privée des individus, de disposer d’un pouvoir excessif en ce sens qu’il ne semble pas être limité par des contre-pouvoirs suffisants, d’éprouver une difficulté extrême à accepter la critique et à pratiquer une autocritique réelle, et également à reconnaître clairement les abus et les fautes qu’ils commettent, y compris quand ils ont des conséquences destructrices pour la personne et la vie des individus qui en sont les victimes.

Deux choses à ce propos m’étonnent tout particulièrement. La première est la façon dont on croit généralement pouvoir désarmer la critique en lui reprochant simplement de ne faire, pour l’essentiel, rien d’autre que de répéter des choses bien connues. Il devrait être clair, justement, que l’existence de maux d’une espèce bien connue doit être rappelée sans cesse et le sera tant que leur existence sera acceptée comme normale et qu’aucun effort n’aura été fait pour les corriger. La deuxième chose est le temps qu’il a fallu à la presse pour commencer à s’inquiéter réellement du résultat pour le moins peu flatteur des enquêtes auxquelles j’ai fait allusion. L'éditorial de Laurent Joffrin dans Libération du 20 août 2007 posait une question cruciale, dont je m'étonne, je l'avoue, depuis des années qu'elle ne le soit pas plus souvent et plus sérieusement: «Constatation élémentaire, valable depuis au moins dix ans: dans l'opinion la presse a mauvaise presse. Chaque année le journal La Croix étudie avec la Sofres la confiance accordée aux médias. Le résultat n'a rien de rassurant: le nombre de ceux qui se défient des journalistes dépasse régulièrement les 40%. Souvent il est majoritaire. Certes la radio tire son épingle du jeu. Certes Internet a gagné un début de crédit face aux médias officiels. Mais ce sont de piètres consolations. Que dirait-on d'une industrie dont 40% des consommateurs se défient ? Où en serait la construction automobile si plus d'un tiers des conducteurs jugeaient leurs véhicules dangereux? Et les laboratoires pharmaceutiques si les patients ne croyaient pas dans les médicaments? C'est pourtant le score constant obtenu depuis dix ans par l'industrie de l'information.» Oui, en effet, suis-je tenté de dire, quelle profession pourrait se permettre d'ignorer aussi longtemps que l'a fait la presse le genre d'avertissement que devrait, semble-t-il, constituer le type de sondage dont il est question? Le moins que l'on puisse dire est que la prise de conscience de l'existence d'un problème majeur et même peut-être vital pour elle que révèlent depuis longtemps les enquêtes est singulièrement tardive. Et on peut craindre, de toute façon, qu'il ne s'agisse une fois de plus d'un de ces problèmes que l'on signale périodiquement avec une certaine emphase pour passer ensuite, sans perdre une minute, à autre chose et sans en tirer la moindre conséquence réelle.

« Qu'ils méprisent, pourvu qu'ils lisent ! »

Je pourrais ajouter que certains d’entre nous avaient soulevé depuis longtemps déjà cette question (je l’ai fait par exemple dans mon premier livre sur Kraus (Schmock ou le triomphe du journalisme) et cherché (vainement) à attirer l’attention de la presse sur elle.

Mais il faut remarquer qu’elle n’accepte pas volontiers les critiques venant de gens qui n’appartiennent pas à son milieu, sauf quand elles sont d’un type suffisamment aimable et compréhensif pour ne pas tirer à conséquence et ne pas lui poser de problème réel. Et il est vrai aussi que l’on peut vivre longtemps et même assez confortablement avec une mauvaise réputation. C’est ce qui explique sans doute que les journaux aient appliqué pendant aussi longtemps le principe que j’avais formulé de la façon suivante dans mon livre: «Qu’ils méprisent, pourvu qu’ils lisent !». J’ai cru tout de même percevoir, en lisant l’article de Laurent Joffrin, un certain progrès : il y était suggéré clairement que les maux dont souffre la presse n’ont pas été inventés par des lecteurs grincheux ou des critiques mal disposés et que c’est à elle-même qu’il incombe de prendre l’initiative de se réformer si elle veut avoir une chance de survivre.

La presse serait-elle passée, comme ce fut le cas dans l'Autriche de Karl Kraus que vous citiez, d'une relation de connivence à une relation de soumission au pouvoir ?

Vous avez sûrement remarqué que, sur pratiquement chacun des problèmes que nous venons d’évoquer, Kraus avait déjà dit à peu près tout ce qui a besoin de l’être et avec une force qui, selon moi, n’a pas été égalée depuis. Il avait, du reste, compris également que la presse, qu’il percevait comme une auxiliaire dévouée dans le système du marché universel, était entraînée de façon à peu près inéluctable dans un processus de descente progressive et d’uniformisation finale au plus bas niveau. Cela ne me réjouit évidemment en aucune façon, mais je suis bien obligé de constater que ce qui est en train de se passer en ce moment lui donne largement raison. La seule presse qui se vende encore suffisamment et qui n’ait pas de problèmes économiques sérieux est désormais, si je comprends bien, la presse people, autrement dit celle qui vit principalement de la satisfaction de la curiosité malsaine du public pour des choses qui ne le regardent la plupart du temps en rien et dont il n’a aucun besoin de savoir quoi que ce soit. Le problème est que, comme le confirment certains événements récents, la presse dite «sérieuse» sera vraisemblablement de plus en plus tentée d’imiter en partie son exemple.

Pour ce qui est de la question de l’indépendance, Kraus était convaincu qu’il n’y a pas d’indépendance réelle en matière intellectuelle et morale sans indépendance à la fois par rapport au pouvoir politique et par rapport au pouvoir économique et financier. Il est remarquable que, jusqu’à une date récente, quand certains d’entre nous suggéraient que la presse, de ce point de vue-là, pourrait avoir aujourd’hui un problème et que celui-ci allait probablement devenir de plus en plus préoccupant, ils s’entendaient répondre généralement avec commisération par les journalistes que les représentants de la presse jouissent d’une liberté de pensée et d’action complète et ont la possibilité d’écrire absolument ce qu’ils veulent. C’est un point sur lequel il est toujours difficile d’argumenter avec eux, parce qu’ils pensent, comme le font, du reste, la plupart des gens, qu’il suffit d’avoir la sensation d’agir librement pour être réellement en train de le faire. Or c’est une banalité de remarquer que l’on peut parfaitement faire preuve, dans son comportement, d’un conformisme, d’une docilité et même d’une servilité extrêmes, et en même temps avoir le sentiment de se déterminer tout à fait librement. Un snob est par définition quelqu’un qui ne se perçoit jamais comme tel (voir à ce propos ce que Proust écrit, dans A la recherche du temps perdu, sur le cas de Legrandin) et ceux qui pensent et agissent à peu près uniquement en fonction de l’air du temps et de la mode, dans le domaine intellectuel aussi bien que dans n’importe quel autre, sont toujours convaincus de faire des choix absolument libres et même originaux et courageux.

Sarkozy ou le gouvernement par la presse

Le MondeLe nouveau président de la République se comporte comme une véritable agence de communication, maîtrisant totalement l'agenda, quelle est la part de responsabilité des médias ?

Ne pas compter sur le sens moral des journalistes

Pour Kraus, la presse devenait en Autriche une véritable menace pour la vie privée, est-ce précisément ce qui nous arrive ?

Être surpris en bien

Qu'attendez-vous d'un nouveau projet journalistique dans ces conditions ?