Ce serait l'une des explications de fond à l'envolée des cours des matières premières depuis des mois, comme à l'éclatement des «émeutes de la faim» en début d'année : les besoins gigantesques d'une Chine jamais rassasiée. Avec une économie au bord de la surchauffe et une croissance annuelle à deux chiffres (plus de 11% en 2007), le pays est devenu l'un des tout premiers importateurs nets de matières premières au monde.

Pour faire ses courses, la Chine s'est tournée vers l'Afrique. Cuivre (Zambie, Afrique du Sud), alumine (Guinée), pétrole (Soudan, Guinée), cobalt (Afrique du Sud, RDC), métaux ferrugineux (Mauritanie)...

Citons une poignée de chiffres pour prendre la mesure de ce mouvement de fond, véritablement enclenché au tout début des années 2000 : le commerce régional entre les deux régions a explosé, multiplié par 50 de 1980 à 2005, et par 5 entre 2000 et 2006, pour s'établir à 55 milliards de dollars. La barre des 100 milliards devrait être dépassée en 2010.

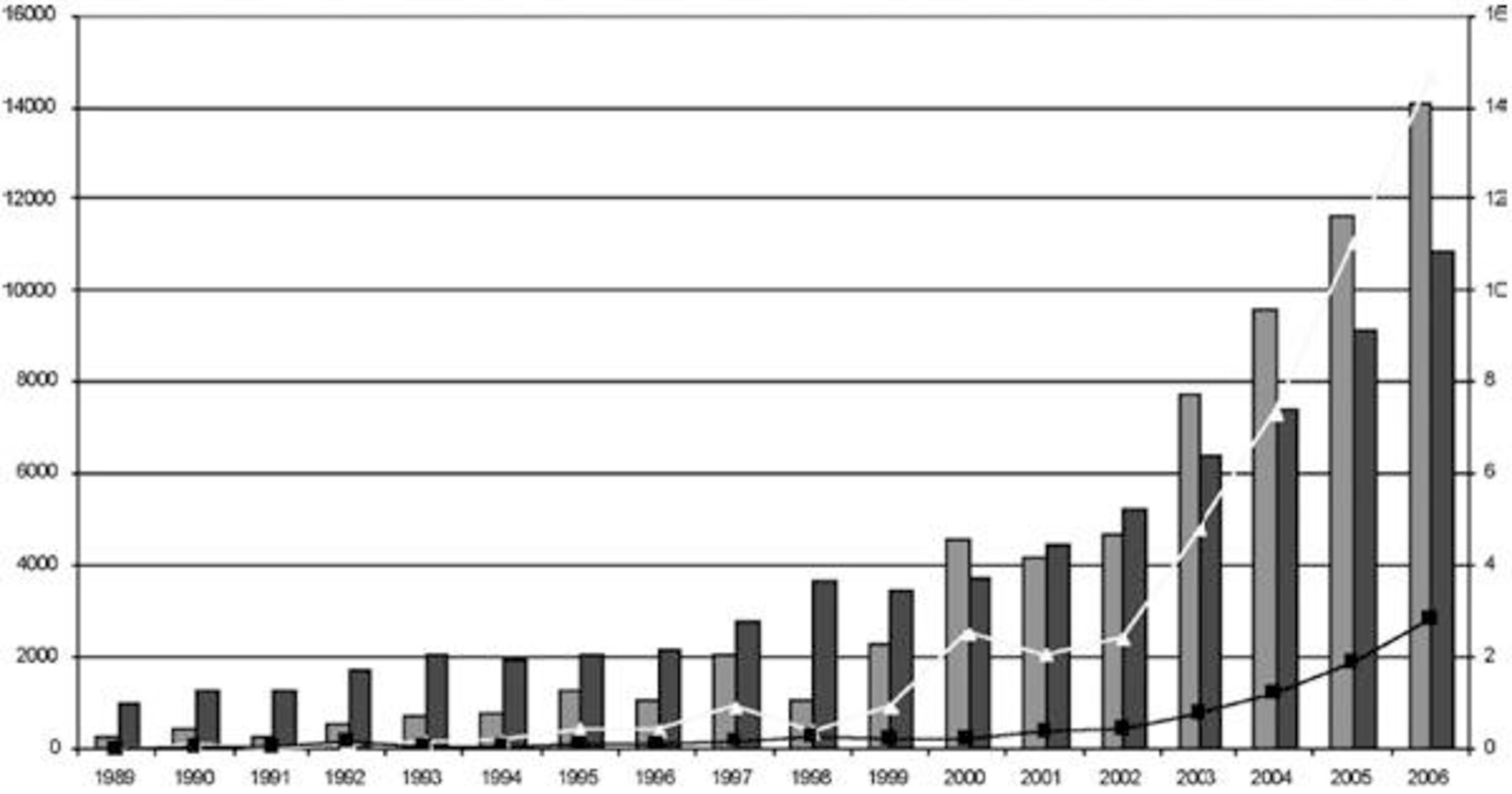

Agrandissement : Illustration 1

Le graphique ci-dessous, tiré du livre collectif China returns to Africa (lire sous Prolonger), montre la forte accélération des exportations africaines vers la Chine (bâtonnets clairs) et des importations de produits chinois en Afrique (bâtonnets sombres) à partir de l'année 2000. Ce n'est pas un hasard : cette année-là s'est tenu à Pékin, en toute discrétion, le premier Forum de coopération Chine-Afrique, grande messe diplomatique orchestrée par le président chinois Hu Jintao (et qui continue de se dérouler, tous les trois ans – prochaine édition en 2009 au Caire).

Agrandissement : Illustration 2

«Le phénomène a changé d'échelle. Tout se passe comme si [les Chinois] avaient d'un coup décuplé leurs efforts au point de pénétrer l'imaginaire d'un continent», confirment les journalistes Serge Michel et Michel Beuret dans leur livre La Chinafrique (Grasset, 2008). Combien de Chinois sur place ? Combien d'entreprises ? Quelle part d'investissements privés ? Quelle part d'aide au développement ? Quelle mainmise de l'Etat chinois ?

L'administration chinoise se montre très discrète sur ces sujets et l'abondante littérature parue ces derniers mois (lire le détail des références sous l'onglet Prolonger) ne permet pas de trancher sur les chiffres. Selon les estimations les plus courantes, entre 500.000 et 700.000 Chinois vivraient sur le continent aujourd'hui. Un petit millier d'entreprises ont été recensées.

Un grand merci à la Banque mondiale

La Chine avance en fait sous une série de sigles plus ou moins bien identifiés. CRBC (China Road and Bridge Corporation), WEITC (Weihai International Economic Technical Cooperative), CNOOC (China National Oil Offshore Corporation) : autant d'entreprises en train de s'internationaliser à toute vitesse sur le continent africain, avant de devenir, dans quelques années, des poids lourds mondiaux de leur secteur.

Pour résumer la situation à très gros traits, la Chine importe des ressources naturelles et exporte des produits manufacturés. «Si les échanges entre la Chine et l'Afrique relèvent du Sud-Sud, leur structure s'apparente à un commerce Nord-Sud», estime Jean-Raphaël Chaponnière, de l'Agence française de développement (AFD).

Pour autant, la vision d'une Chine «pilleuse» du sol africain, régulièrement relayée à Bruxelles ou à Paris, est réductrice. Les situations sont très variées. D'abord, les investissements ne se limitent pas aux seules matières premières – la construction, le textile, les télécoms sont également concernés. Et tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne (parmi les grands absents, la Libye).

Parfois, comme en Zambie, les activités chinoises sont très contestées et font l'objet de prises de position des politiques sur la scène nationale. Dans d'autres cas, comme au Soudan, c'est la communauté internationale qui gronde. La carte ci-dessous dresse un rapide état des lieux, à travers la situation d'une dizaine de pays emblématiques.

Cliquer ici pour lire la carte.

Comment les Chinois s'en sont-ils retrouvés là, en quelques années à peine ? D'après la Cnuced, l'empire du Milieu pilotait en 2005 près de 10% de l'ensemble des investissements étrangers en Afrique... En fait, les Chinois peuvent remercier la Banque mondiale, qui leur a sérieusement facilité les choses.

«Les Africains ont été obligés par l'institution de Washington de soumettre leurs travaux d'infrastructure à des appels d'offres. Et les Chinois gagnent à tous les coups, grâce à une main-d'œuvre bon marché, à des économies d'échelle et sur les faux frais», résument Serge Michel et Michel Beuret. Conséquence, depuis 2000, les entreprises chinoises sont en train de construire plus de 6.000 kilomètres de routes, 3.000 kilomètres de chemins de fer et huit centrales électriques, selon les chiffres du FMI.

La technique du «package»

Ce coup de pouce, bien involontaire, de la Banque mondiale a de quoi faire sourire, quand on sait que Hu Jintao ne cesse, lors de ses voyages officiels en Afrique, de fustiger le «consensus de Washington» prôné par le FMI et la Banque mondiale, pour mieux défendre l'esprit des non-alignés, dans la droite ligne de la conférence de Bandung de 1955... Un discours qui rencontre un franc succès auprès des dirigeants africains comme des populations.

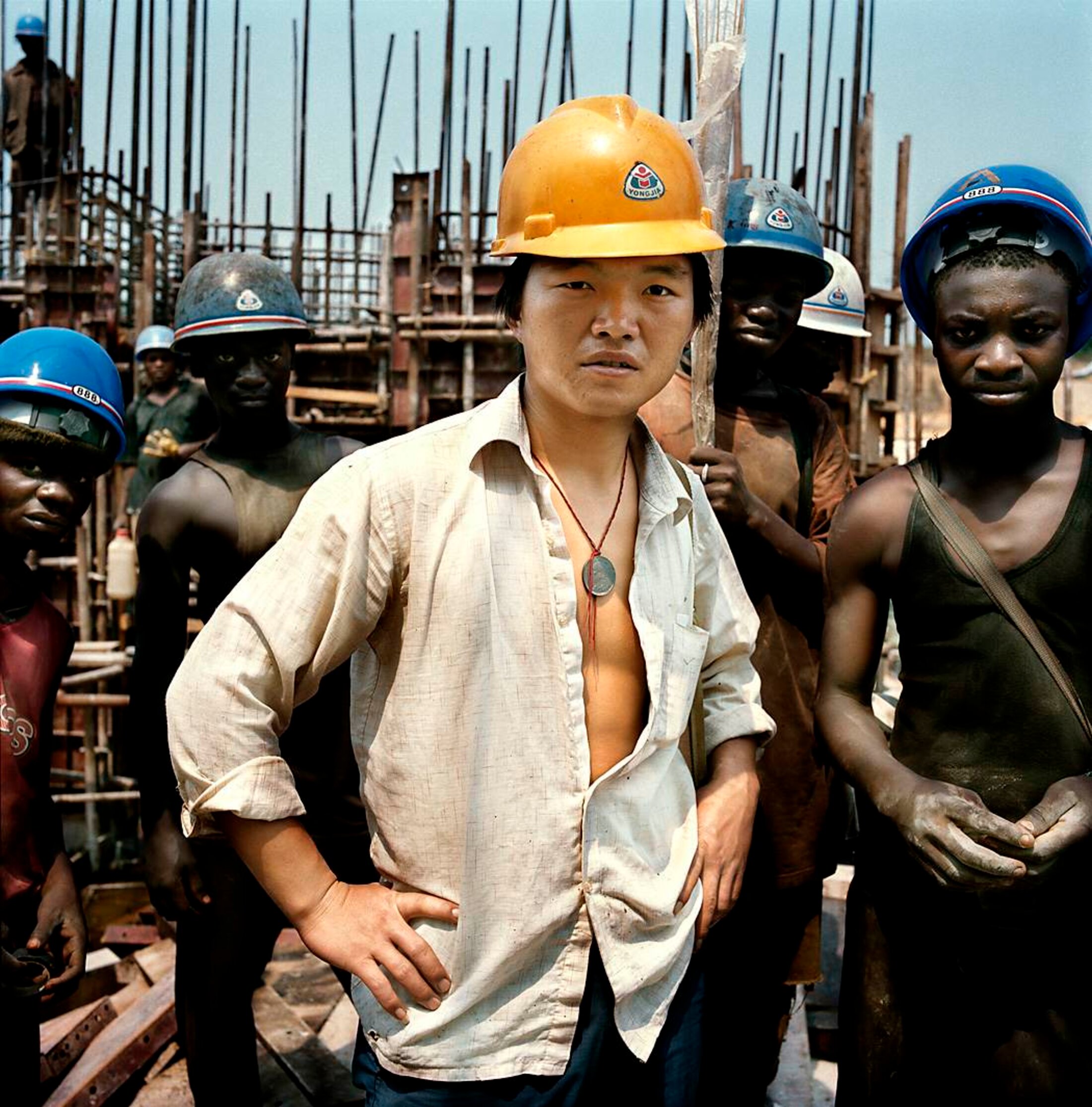

Pourquoi les propositions des Chinois sont-elles régulièrement moins chères, de 30 à 50% par rapport à celles des Français, lors des appels d'offres en Afrique ? En fait, les entreprises chinoises font venir de Chine leur propre main-d'œuvre, ce qui leur permet de baisser leurs coûts.

Agrandissement : Illustration 4

Si cela ne suffit pas, les Chinois ont une autre astuce pour l'emporter à coup sûr. Ils recourent à la technique du «package». Des offres groupées, en somme : une autoroute + un pont + une raffinerie + l'exploitation d'une mine. Parfois, si le contrat est vraiment important, ils proposent de construire, gratuitement, de nouveaux bâtiments pour un ministère, voire un palais présidentiel tout entier. Les profits dégagés par l'exploitation de la mine permettront, au fil des ans, de rembourser ces investissements.

A chaque fois, ces «packages» sont financés par la même institution, l'Exim Bank (pour exportations/importations), lancée en 1994. En septembre 2006, le banquier avait déjà prêté de l'argent pour la réalisation de 259 projets en Afrique, dans 36 Etats, dont une grande majorité (près de 80%) pour la construction d'infrastructures.

Depuis quelques mois, les formes de la présence chinoise évoluent. En début d'année 2008, Pékin s'est pourvu d'un nouvel instrument, un fonds souverain doté de quatre milliards de dollars pour faciliter l'implantation de ses entreprises sur le continent, le «fonds de développement Chine-Afrique».

Mais l'opération la plus spectaculaire a été annoncée fin 2007 : l'achat de 20% de la plus grosse banque d'Afrique, la Standard Bank, par ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), pour 5,46 milliards de dollars. Pour cette première incursion dans la finance africaine, le géant bancaire chinois n'a pas hésité à casser sa tirelire, dépensant les bénéfices engrangés lors de son entrée en Bourse de Hong Kong.

Le fantasme de l'invasion chinoise

Cette diversification des investissements chinois en Afrique, qui inquiète certains Américains et Européens, s'accompagne d'un discours rassurant des autorités de la République populaire de Chine : Hu Jintao défend un «partenariat gagnant-gagnant», et promet des «bénéfices mutuels» dans ces relations commerciales entre pays du Sud. Pourtant, les critiques, difficiles à vérifier pour le moment, ne manquent pas.

En vrac : trop faible recours à la main-d'œuvre locale sur les grands chantiers, des rémunérations souvent modiques pour les ouvriers africains «exploités», des garanties sociales souvent inexistantes pour les travailleurs, des cas de fraudes fiscales, aucun respect des normes environnementales, soutien politique indirect à des régimes autoritaires, ventes d'armes au Soudan et au Zimbabwe... Sans parler de la question complexe de l'aide au développement, sur laquelle nous reviendrons plus tard dans la semaine.

Depuis quelques mois, des travaux universitaires sont venus utilement nuancer les analyses alarmistes formulées ici ou là. Comme le résumait Robert Peccoud, responsable du département recherche de l'Agence française de développement (AFD), lors d'une conférence le 14 mai, «si l'on fantasme sur la présence chinoise en Afrique, si tout cela nous semble extraordinairement mystérieux, c'est tout simplement parce que les Chinois parlent chinois et que rares sont les chercheurs à avoir fait du terrain».

Pour se défaire des images fantasmées qui font la part belle à l'«invasion» ou au «tsunami» déferlant sur l'ensemble du continent noir, des experts invitent à développer une approche plus locale et documentée du phénomène, en croisant sociologie et économie.

«Si la presse internationale s'intéresse à cette projection de l'Asie – en fait de la Chine populaire – en Afrique, cette représentation demeure perçue à un niveau très générique», s'inquiète notamment Roland Marchal, dans un récent article (lire sous Prolonger). «Sont ainsi exclues de l'analyse ou tenues au rang d'anecdotes les formes concrètes de la présence asiatique en Afrique. (...) A force de mettre l'accent sur les gros contrats énergétiques qui mobilisent à juste raison les chancelleries, on tend à laisser hors de vue les multiples entreprises chinoises qui ouvrent (et ferment, éventuellement) entrepôts ou manufactures sur le continent, leur capacité à subsister dans un univers pour le moins étranger (...).»

Une complémentarité public/privé

Si les Chinois sont encore faiblement implantés au Mali, ils travaillent dans des secteurs très visibles à Bamako, comme les bars et hôtels. Ils ont également réalisé la construction du palais présidentiel.D'après elles, la montée en puissance de la Chine en Afrique est «un phénomène moins centralisé, beaucoup plus spontané qu'on voudrait le laisser penser». Au passage, elles insistent sur le rôle des entrepreneurs privés de tout poil, venus seuls en Afrique, attirés par ces nouveaux marchés et les profits à la clé.

Confirmation de ces propos dans La Chinafrique, qui souligne la «complémentarité» des efforts publics et privés des Chinois en Afrique : «Les aventuriers avancent et investissent. Pendant ce temps, l'Etat chinois signe d'énormes contrats d'infrastructures et d'exploitations de matières premières. Il peut s'appuyer sur une diaspora chinoise de plus en plus nombreuse et organisée, laquelle en contrepartie est encouragée par le volontarisme de Pékin.»

Autre conclusion, plus polémique, à laquelle Mathilde Dupré et Weijing Shi sont parvenues : les abus de certaines entreprises chinoises observés sur place (par exemple, le non-respect de normes sociales ou environnementales) révèlent avant tout les failles administratives et juridiques de nombreux Etats africains. Dans lesquelles s'engouffrent les Chinois, mais également beaucoup d'autres entrepreneurs. Explication en 53 secondes, avec l'exemple des impôts au Mali, que les Chinois sont accusés de ne pas payer.

Bref, c'est un mouvement protéiforme que nous allons essayer de décrire au plus près cette semaine sur Mediapart. Demain mardi, au tour des Indiens d'Afrique.