Marseille, de notre envoyée spéciale

Au pied des tours et de l'avenue Salvador-Allende, une fresque murale, quelques jardinières posées sur la pelouse, des monticules de cailloux et de terre, une chaise... C’est ce qui reste début janvier 2013, au Grand Saint-Barthélemy (14e arrondissement de Marseille), des « Jardins possibles », un des projets qui devaient incarner la capitale européenne de la culture dans les quartiers en rénovation urbaine de la région marseillaise.

En novembre 2012, quatre associations de locataires et le centre social du quartier se sont retirés avec fracas du projet, estimant qu’il ne faisait que reproduire « le mépris institutionnel » vécu depuis des décennies par les habitants des cités HLM du Grand Saint-Barthélemy. Signant ainsi l’arrêt (provisoire ?) de cet atelier à ciel ouvert, à la grande déception des deux collectifs d’artistes et de paysagistes engagés sur ce projet d’« essaimage » de jardins.

L’association Marseille Provence 2013 avait lancé ses « quartiers créatifs » en septembre 2011 : 14 résidences d’artistes dans des zones en pleine rénovation urbaine, dont six dans les cités marseillaises. Dans le jargon cultureux, leur objectif est de « questionner, infléchir ou compléter le processus d’aménagement tout en invitant les habitants à s’approprier pleinement leur espace public en contribuant à sa transformation ». Un programme ambitieux, doté de 3,5 millions d’euros par MP2013 (soit 4 % de son budget), mais fort risqué dans des territoires à vif, exaspérés par quarante ans d’errements de politique de la Ville et un réel sentiment d’abandon.

« L'idée répandue chez certaines institutions est que les artistes pourraient résoudre les problèmes là où celles-ci échouent, remarque dans Marsactu Jean-Luc Brisson, un artiste en charge d'un « Quartier créatif » au Plan d'Aou. Or, l'artiste ne peut pas y remédier directement, ce n'est pas son rôle, il peut juste être là et veiller à ne pas se laisser instrumentaliser. » Au Grand Saint-Barthélemy, ça n’a pas manqué : le projet de « Jardins possibles », porté par Safi, un collectif marseillais de plasticiens, et Coloco, un collectif parisien et montpelliérain de paysagistes, a cristallisé toutes les frustrations des habitants.

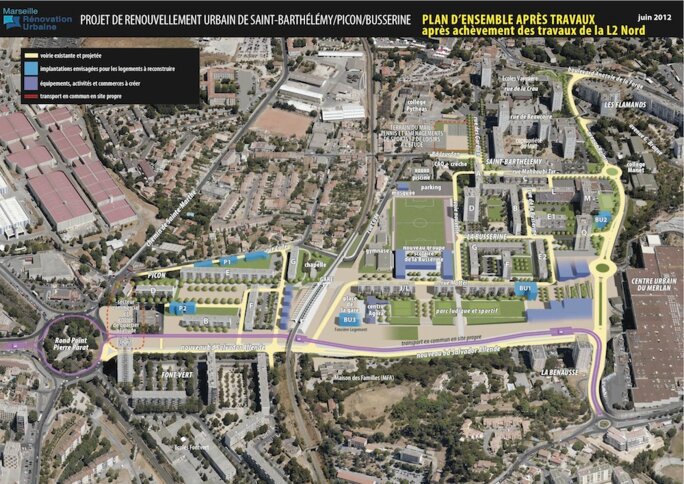

Le Grand Saint-Barthélemy, c’est un ensemble de huit cités HLM (Busserine, Saint-Barthélemy 3, Picon, Le Mail, Les Flamants, Iris, Font-Vert et Benausse), construites dans les années 1960 sur les ruines du plus grand bidonville de Marseille. Situées sur les hauteurs de la ville, certaines de ses cités ont gardé le nom des bastides qui jalonnaient autrefois cette campagne marseillaise.

Agrandissement : Illustration 2

Aujourd’hui, les associations de locataires accusent les bailleurs de pratiquer la politique de la terre brûlée, c’est-à-dire de laisser l’habitat se dégrader pour chasser les habitants et pouvoir démolir plus facilement dans le cadre des opérations de rénovation urbaine en cours, notamment à Saint-Barthélemy et Picon-Busserine. « À partir de 2007, les autorités commencent à discuter d’un projet de rénovation urbaine, et ce qu’ont constaté les locataires et leurs associations, c’est que le bailleur social a arrêté de faire ce pour quoi il est pourtant financé par l’État et perçoit des loyers, c'est-à-dire d’entretenir l’habitat, réparer les ascenseurs, faire les rénovations courantes, réparer une serrure, etc. », explique Kevin Vacher, chargé de mission au centre social L’Agora et candidat du NPA lors des dernières législatives.

Agrandissement : Illustration 3

Outre l'absence de réelle concertation, le conflit se concentre surtout sur les 330 démolitions de logement prévues fin 2013. « Pour la moitié des habitants relogés, le loyer va augmenter sans réelle raison, affirme Kevin Vacher. Par exemple, quand on passe d’un T2 à un T3, la logique voudrait que le locataire, qui n’a pas demandé à déménager, paie le même loyer, même s’il y a dix mètres carrés de plus. Sauf que par les mécanismes prévus par la loi, on se retrouve avec des locataires qui paient 20 à 50 euros de plus. Quand une famille a 900 euros par mois pour vivre, soit le revenu médian des ménages ici, même 20 euros c’est énorme ! »

Alors quand les associations de locataires, en plein bras de fer avec les groupements d’intérêt public Marseille rénovation urbaine (MRU) et politique de la Ville, ont appris que les deux aménageurs avaient investi des dizaines de milliers euros dans les « quartiers créatifs », ça a été « la goutte d’eau de trop ». « Derrière l’aspect “on va faire de la culture dans les quartiers”, ils instrumentalisent la culture, dénonce Kevin Vacher. C’est inscrit dans les textes, le but des “quartiers créatifs” est bien de valoriser la rénovation urbaine. »

Un jardin très éphémère

Le 16 novembre 2012, le jour même de la visite à Marseille de la ministre de la culture Aurélie Filippetti, les responsables des associations, réunis au centre social L’Agora, disaient leur colère. Trouvant pour une fois une tribune, face aux journalistes locaux et nationaux venus couvrir le lancement de la programmation de MP2013.

Colère de n’être jamais pris en considération, de ne pas avoir été associés au choix du « quartier créatif », colère de voir soudain tomber du ciel quelque 380 000 euros de budget pour un projet culturel, quand leurs associations crient famine depuis des années, colère que le projet n’implique aucune création pérenne d’emploi, aucune retombée économique pour les habitants. Certains évoquant au passage les doubles vitrages ou le désamiantage que cette somme permettrait de réaliser...

Incompréhension aussi car le terrain choisi pour les « Jardins possibles », celui du P, du nom de l'ancien bâtiment démoli qui l'occupait, doit servir d’ici 2014 de zone de stockage pour le chantier de la L2, la future voie de contournement de Marseille.

Du côté de Marseille Provence 2013, on plaide « une grande complexité » de ces questions. « Mettre autant d'argent dans un projet culturel alors que les gens sont dans un telle difficulté, est-ce que ce n’est pas indécent ? Je respecte cet argument », reconnaît Nathalie Cabrera, chargée de mission « Actions de participation citoyenne ».

Mais « pour un projet artistique sur deux ans, 380 000 euros, ce n’est pas si important, rappelle-t-elle. Nous allons quand même rémunérer une trentaine d’intervenants des collectifs Safi et Coloco. Et si nous avions travaillé avec les petits budgets habituellement dédiés aux projets culturels dans les quartiers, ça nous aurait également été reproché ». La moitié du financement vient du fonds européen de développement régional (Feder).

Même dilemme sur le choix de travailler avec Marseille rénovation urbaine (MRU). « Nous aurions pu faire un geste artistique indépendamment de tout contexte, c’est ce qui se fait d’habitude, estime Nathalie Cabrera. Mais ça aurait également été très mal vécu. Ne pas travailler avec les aménageurs, avec les gens qui font la ville, c’est être très loin de la réalité. Il n’y a pas de solution simple. »

Le quartier Picon-Busserine dispose d’une prestigieuse scène nationale, le théâtre du Merlan, accolée au centre commercial Carrefour qui surplombe la voie rapide, destinée à devenir la L2. C'est un legs des luttes des années 1970, quand les habitants se sont mobilisés pour obtenir les équipements que les aménageurs de l'époque n'avaient pas jugé utiles pour une cité de transit : bibliothèque municipale, mairie annexe, galerie marchande, commissariat, stade, piscine, et une salle polyvalente qui deviendra le théâtre du Merlan.

« Tout le tissu associatif du quartier est issu de ces années-là, le centre social L'Agora vient de cette histoire par exemple, explique Kevin Vacher. Et ça marque profondément le quartier, le fait qu’il y ait une conscience des raisons pour lesquelles nous avons le devoir de militer pour notre cadre urbain. »

« Des décennies de cynisme des autorités »

« Gamine, j’étais heureuse quand les professeurs nous amenaient au spectacle, et puis, lycéenne, de pouvoir y mettre les pieds toute seule », se souvient Zora Berriche, habitante du quartier et devenue attachée aux relations publiques du théâtre. Un pied dans la culture, l’autre dans le monde du militantisme, au sein de l’association qui défend les locataires de la cité Saint-Barthélemy III : cette double casquette a récemment valu à Zora Berriche quelques soucis.

Car ce petit bout de femme a son franc-parler. «Le public (du Merlan) c'est à 97 % un public de centre-ville, dit-elle. Pour créer la mixité, nous faisons des efforts, mais nous sommes loin du compte. Il reste un rapport hégémonique à la culture : “Nous sommes le lieu détenant la culture, un savoir artistique, et nous devons apporter ça aux gens.” Ça resurgit lors des moments de crispation sur le thème : “On leur apporte beaucoup d’argent, on fait quand même beaucoup pour eux”. »

Le terrain des « jardins possibles » devait accueillir en juin 2013 une mini-saison culturelle conçue par le Merlan, ainsi qu’un festival ouvert à tous. Puis, à l’automne, les constructions réalisées par les habitants sur ce jardin éphémère auraient rejoint d’autres projets de jardins dans le quartier. « Marseille Provence 2013, qui est producteur, va être dissous quelques mois après 2013, donc il faut que d’autres personnes, d’autres associations, prennent en suite en charge les projets », rappelle Nathalie Cabrera.

L’idée d’un jardin « essaimable », qui « diffuse » dans l’ensemble de la cité, vient du collectif Safi, qui en 2008 avait déjà créé un jardin collectif face au centre social L’Agora, avec plusieurs femmes du quartier. « Nous ne sommes pas des jardiniers, mais nous nous intéressons aux plantes sauvages, au tressage, aux constructions végétales, explique Dalila Ladjal, cofondatrice de Safi. Ce qui nous intéresse, c’est le parcours qui amène au jardin, c’est un prétexte pour se rencontrer. »

Le thème entre fortement en résonance au Grand Saint-Barthélemy, où se sont installés de nombreux Algériens, venus de régions rurales (Kabylie et Aurès). « Souvent avant d’arriver à Marseille et de travailler dans le BTP, les gens ont travaillé dans les champs en Algérie. Et c’est resté, dit Dalila Ladjal. Quand nous avons réalisé une tresse végétale pour le théâtre du Merlan, j'ai été interpellée par le nombre d'habitants qui nous disaient “Mais ça je connais, ce sont des nœuds de greffe”.»

Une série de courts-métrages racontant les différents usages de plantes trouvées par les habitants au pied des immeubles et dans les terrains vagues et friches, comme la mauve (très utilisée dans la cuisine marocaine), est en cours de réalisation. « La cuisine est un élément central du quartier, dit Dalila Ladjal. On ne vient pas y manger, car il n’y a que des snacks, mais il existe un vrai savoir-faire des habitants. »

Les deux collectifs comprennent la colère des associations de locataires. « Leur discours est légitime après des décennies d’ignorance et de cynisme des autorités, nous sommes les premiers à nous élever contre le fait de faire de la concertation pour MRU, mais maintenant il faut être constructif », estime Miguel Georgieff, paysagiste et fondateur de Coloco. Il ajoute : « Nous n’avons pas toutes les clefs en main. » Dalila Ladjal évoque de son côté « une espèce de guerre fratricide » entre des acteurs qui « ont des souhaits et rêves communs ». « C’est l’histoire d’une non-reconnaissance, de trente ans de mépris et d’incompréhension », dit-elle.

«La capitale européenne, c’est le dernier de mes soucis»

En attendant, les associations ont trouvé un levier pour se faire enfin entendre. Depuis leur lettre à la ministre de la culture du 13 novembre 2012, des portes se sont ouvertes. Les représentants des locataires ont rencontré MRU, l'association MP2013, Marie Lajus, la nouvelle préfète déléguée à l’égalité des chances, et bientôt la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole. « Un vrai cadre de discussion s’est ouvert », se réjouit Kevin Vacher.

De son côté, le dépotoir qu’était devenu le terrain du P a retrouvé un peu de verdure. Quelques habitants continuent d’y planter. Et les jardinières, en tressage végétal, sont toujours en place. Un signe qui ne trompe pas, selon Dalila Ladjal. En face du terrain, un snack et un petit magasin d’alimentation sont tenus par les enfants de Monsieur Tir, petit épicier algérien et figure du quartier, décédé en 1997.

À une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau du Vieux-Port et des festivités qui s’y préparent pour le week-end d'ouverture, la capitale européenne de la culture semble pourtant à des années-lumière. « La capitale européenne, c’est le dernier de mes soucis, dit Saïd, 46 ans, un peintre au chômage. Le souci de tous ici, c’est de trouver un travail. Ici, c’est abandonné. » Ramzi, 16 ans, qui passe en coup de vent acheter une canette de soda, hausse les sourcils, quand on lui demande s’il va assister à la fête ce samedi : « Quelle fête ? » Les « jardins possibles », par contre, il connaît. « J’ai tondu la pelouse et aidé à faire les jardinières », dit-il fièrement.