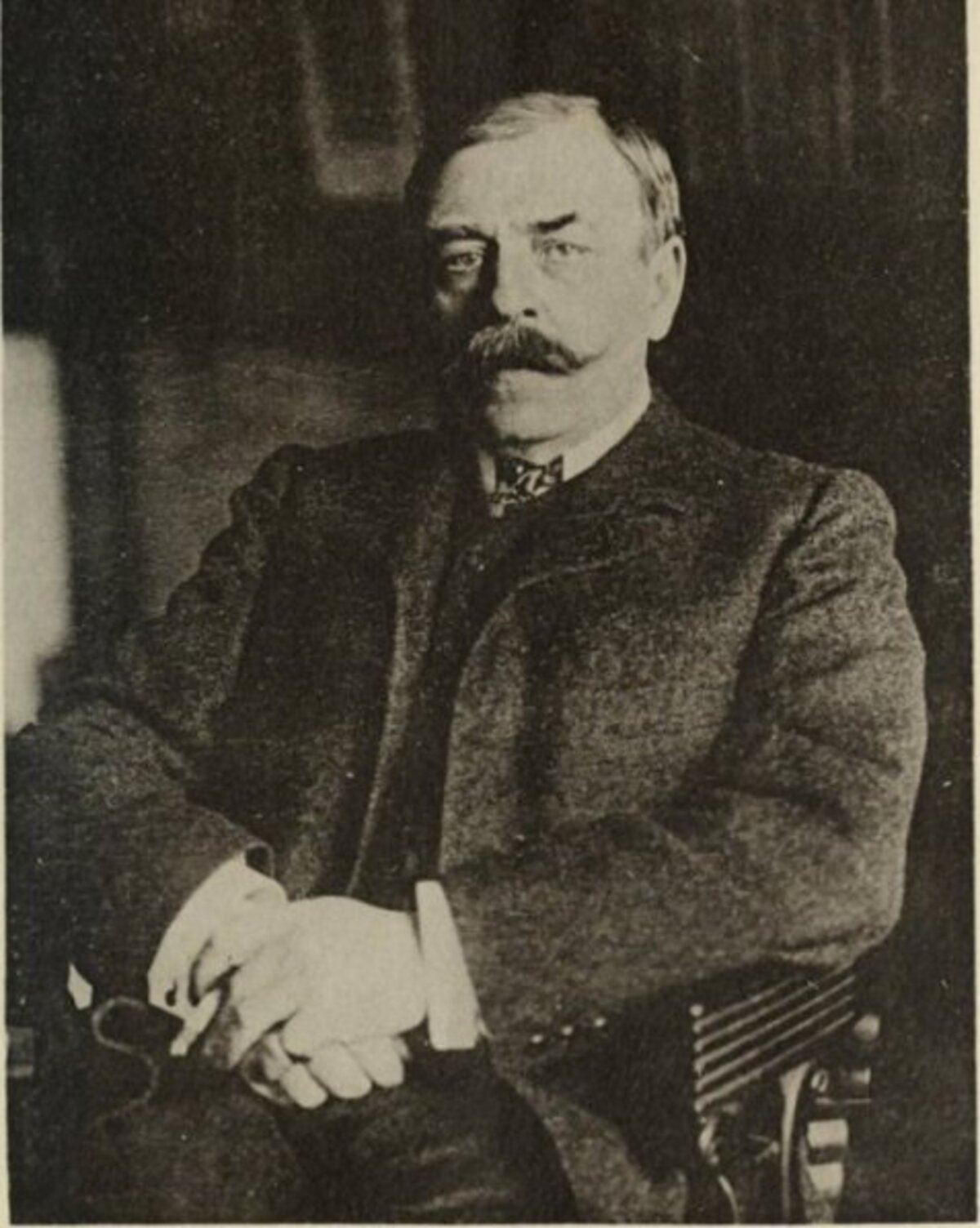

Du stade Vélodrome de Marseille, pendant un match de football, souvent s’élève une clameur en forme d’impératif du verbe aimer : « OM ! OM ! OM ! » Ces mêmes initiales électrisantes résonnent, plus assourdies et avec une autre signification, parmi les admirateurs d’un immense écrivain français mort en 1917 – le centenaire de son trépas n’est guère célébré par la République, qui semble garder un chien de sa chienne à cet insoumis intégral : Octave Mirbeau !

Sa vie fut réglée comme du papier à musique révolutionnaire. Né le 16 février 1848 (six jours avant l’insurrection parisienne marquant le début du Printemps des peuples), il est mort le 16 février 1917 (deux jours avant – selon le calendrier Julien en vigueur dans l’Empire russe – que Petrograd ne commençât de secouer le joug tsariste avec la grève des ouvriers de l’usine Poutilov).

Poussant son dernier soupir à la date de son anniversaire – un 16 février donc –, Octave Mirbeau accomplit lui-même sa révolution, au sens premier (du latin revolvere) : revenir au même point. Tout le contraire de son œuvre, qui s’est libérée des ornières initiales pour ne jamais y verser à nouveau.

L’écrivain sera d’abord, après la défaite de 1870 – vécue dans un régiment de Mobiles –, un « prolétaire de lettres », obligé de prostituer sa plume au profit de fieffés réactionnaires : il rédigera les éditoriaux politiques de L’Ordre, feuille appartenant à un ancien député bonapartiste de l’Orne dont O.M., pour gagner son pain, devient le secrétaire particulier.

Secrétaire particulier, il le sera aussi du directeur d’un journal parisien qui, lorsqu’il se tournait vers sa gauche, apercevait Le Figaro : Le Gaulois, huppé, mondain et monarchiste – tendance guêtres à boutonnage latéral et gants gris perle.

À partir de 1885, enfin lancé, sautant d’un support à l’autre, créant parfois d’éphémères périodiques proches de ses idées libertaires, Octave Mirbeau entame une carrière de chroniqueur expert et renommé, livrant un avis toujours très attendu sur la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre et la production littéraire de son temps. Il est l’un des premiers à défendre avec ferveur Camille Claudel.

Dans le domaine politique, il vole au secours des anarchistes (Félix Fénéon et Laurent Tailhade notamment), victimes des lois scélérates en 1894. Il se révèle également dreyfusard intraitable. Il publie par ailleurs des contes empoignants qui le mènent tout naturellement à la littérature, où il fait une entrée fracassante avec la publication, en 1900, du Journal d’une femme de chambre.

Petite piqûre de rappel de cette œuvre, sans doute la plus célèbre d’O.M., portée à l’écran par Luis Buñuel, avec Jeanne Moreau dans le rôle de la narratrice ancillaire, Célestine. Voici comment celle-ci renverse la relation maître-esclave, dès sa première accointance avec Monsieur, qu’elle aide à se déchausser :

« Dans un mouvement que j’essayai de rendre harmonieux et souple, et même provocant, je me suis agenouillée en face de lui. Et pendant que je l’aidais à retirer ses bottes, qui étaient mouillées et couvertes de boue, j’ai parfaitement senti que son nez s’excitait aux parfums de ma nuque, que ses yeux suivaient, avec un intérêt grandissant, les contours de mon corsage et tout ce qui se révélait de moi, à travers la robe… Tout à coup, il murmure :

— Sapristi ! Célestine… Vous sentez rudement bon…

Sans lever les yeux, j’ai pris un air ingénu :

— Moi, Monsieur ?…

— Bien sûr… vous… Parbleu !… je pense que ce n’est pas mes pieds…

— Oh ! Monsieur !…

Et ce : “Oh! Monsieur !” était, en même temps qu’une protestation en faveur de ses pieds, une sorte de réprimande amicale – amicale jusqu’à l’encouragement – pour sa familiarité… A-t-il compris ?… Je le crois, car, de nouveau, avec plus de force, et, même, avec une sorte de tremblement amoureux, il a répété :

— Célestine !… Vous sentez rudement bon… rudement bon…

Ah mais ! il s’émancipe, le gros père… J’ai fait celle qui était légèrement scandalisée par cette insistance, et je me suis tue… Timide comme il est et ne connaissant rien aux trucs des femmes, Monsieur s’est troublé… Il a craint sans doute d’avoir été trop loin, et changeant d’idée brusquement :

— Vous habituez-vous ici, Célestine ?…

Cette question ?… Si je m’habitue ici ?… Voilà trois heures que je suis ici… J’ai dû me mordre les lèvres, pour ne pas pouffer… Il en a de drôles, le bonhomme… et vraiment il est un peu bête… Mais cela ne fait rien… Il ne me déplaît pas… Dans sa vulgarité même, il dégage je ne sais quoi de puissant… et aussi une odeur de mâle… un fumet de fauve, pénétrant et chaud… qui ne m’est pas désagréable. »

En 1900, Mirbeau s’avère précurseur de toutes les modernités. Du point de vue stylistique, son jeu hoquetant avec le code typographique – points de suspension et d’exclamation à volonté ! – annonce Louis-Ferdinand Céline. La morale bourgeoise est catapultée par la sensualité transgressive et olfactivement incorrecte des corps cessant d’être sages. Et l’écrivain genre à mort avant la lettre, mêlant transtextualité et transexualité – même s’il est loisible aux spécialistes de déceler tant de mâles caractères dans une prose prétendument féminine…

Du point de vue politique, son principal exégète, Pierre Michel (cf. la Boîte noire en… pied d’article), note dans sa préface au Journal d’une femme de chambre : « Le romancier nous incite à en conclure que les motivations des antidreyfusards s’enracinent dans le cerveau reptilien, que les nationalistes et les antisémites qui ne cessent de crier “Mort aux Juifs” ne sont que des assassins en puissance, et que le combat des dreyfusistes est bien celui des Lumières contre les ténèbres, de la pensée libre contre la part d’inhumain que tous les hommes, lointains descendants des grands fauves, portent en eux. »

Du point de vue littéraire enfin, O.M. enchaîne les provocations prophétiques. Après avoir, au mépris des conventions bourgeoises, offert la parole à une domestique, il élève sa voiture automobile au rang d’héroïne, donnant même pour titre au roman sa plaque d’immatriculation : La 628-E8 (1907) Le livre est dédié au constructeur Fernand Charron. Et l’écrivain, dans une verve androïde anticipatrice, prête à la carrosserie une nature désirable, une énergie lascive, une jouissance motrice pour le moins osées :

Agrandissement : Illustration 3

« Si je suis sensible, par exemple, à la belle ligne, à la belle courbe, si pleine, si modelée, si parfaitement harmonieuse du capot de la Charron, c’est qu’il enferme toute la machine et lui applique son épiderme exact. Je ne le suis pas moins à l’agencement du moteur, à l’enroulement étudié des volutes de cuivre, au quadruple embranchement de l’admission si pratiquement mécanique et si joliment ornemental, à tout le dispositif assemblant les métaux les plus propres à leur objet, à la distribution anatomique des pièces qui, non seulement fait vivre le moteur et captive sa fougue, mais encore lui donne une beauté véritable. »

Dix-sept ans avant Paul Morand – L’Homme pressé date de 1924 –Mirbeau s’empare du thème de la vitesse : « La vitesse névropathique, qui emporte l’homme à travers toutes ses actions et ses distractions. » Mais à la différence de Morand, dandy de droite sans grande conscience d’autrui, le libertaire fraternel Octave dénonce les laissés-pour-compte qu’engendrent les bolides – allant jusqu’aux cadavres semés sur les routes : « Place! Place au Progrès ! Place au Bonheur ! Et pour bien leur prouver que c’est le Bonheur qui passe, et pour leur laisser du bonheur une image grandiose et durable, je broie, j’écrase, je tue, je terrifie ! »

« L’inceste comme générateur de la race »

Le romancier, chamane des temps futurs, va jusqu’à pressentir les techniques avancées, malgré la prétérition d’usage : « Quant à la voiture électrique, elle n’est qu’un leurre, ne sachant pas encore où loger sa force… »

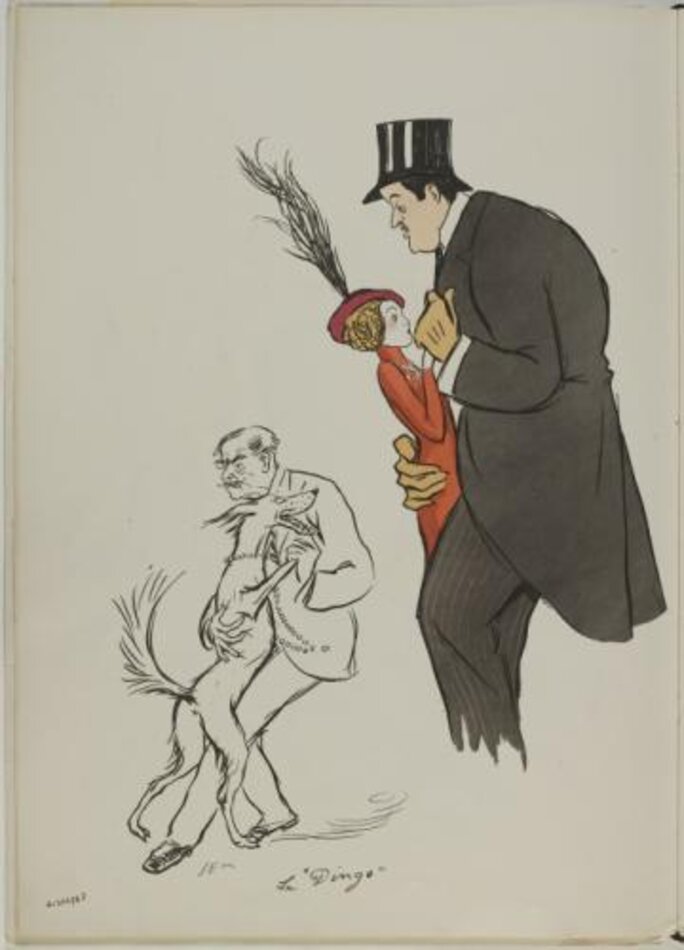

C’est dans son ultime œuvre de fiction, Dingo (1913), qu’éclate l’incroyable actualité d’Octave Mirbeau. Après la bonne, puis la bagnole : le clébard ; histoire d’épater, d’enfoncer, de concasser le bourgeois ! Oui, un chien illumine de sa présence sensible ce roman qui s’engage pour la cause des bêtes et le parti pris des animaux. Plus d’un demi-siècle avant que Romain Gary, auteur des Racines du ciel, n'écrive sa Lettre à l'éléphant ; près d'un siècle avant les essais d’Élisabeth de Fontenay ou de Jean-Christophe Bailly. Du tigre à l'araignée, ces êtres supposés privés de raison sont, « comme tous les individus qui vivent au-dessus des mensonges sociaux, dans la resplendissante et divine immoralité des choses ». (Le Jardin des supplices)

Notre homme de lettres, aiguillonné par la curiosité journalistique, n’aura jamais cessé de tracer, en solitaire, des pistes qui deviendront des autoroutes après sa mort. Dans le champ littéraire, il préfigure « l’autofiction » que Serge Doubrovsky (il a formé le mot dans Fils en 1977) fait remonter à Colette, avec La Naissance du jour (1928). Or, dès La 628-38 (1907) et Dingo (1913), Octave Mirbeau se lance dans l’autobiographie déguisée, cryptant à tour de doigt sous couvert de fiction, brouillant la traçabilité auctoriale…

Dans le champ politique, on le trouve en pionnier courageux et constant de l’anticolonialisme. Quand le chien Dingo force un cerf dans une étendue d’eau suivi par une meute enragée, cela devient une métaphore de la « pacification » menée par la France en ses possessions d’Afrique ou d’Asie : « Des gestes violents, des gestes crispés. On dirait un massacre, un pillage, le sac d’une ville conquise, tant tous ces bruits, toutes ces voix, tous ces gestes ont un caractère de sauvagerie, d’exaltation homicide. »

En terminant son œuvre sur un chien, l’écrivain engagé donne la clef de son action sous forme d’électrochoc pédagogique secouant le lecteur comme un prunier pour le débarrasser de ses préjugés. Mirbeau reprend le flambeau des anciens cyniques, qui se réclamaient de l’espèce canine, ainsi qu’en témoigne l’étymologie grecque : kuôn (κύων), « le chien ».

O.M. n’a cessé de détruire les fondements de notre culture pour nous obliger à voir l’Autre et à repenser l’humanité. Il renverse, de façon séditieuse, avec un franc-parler qui fait aujourd’hui encore merveille, le sens des mots et des choses. En provoquant un déraillement de l’entendement, il dévoile la logique perverse d’une société prétendument civilisée mais qui, au prétexte de prendre l’indigène en charge, sombre dans l’ensauvagement totalitaire.

L’un des textes les plus extraordinaires à cet égard gît au chapitre IX d’une œuvre étrange et incomprise : Les Vingt et un jours d’un neurasthénique (1901). Le narrateur est un médecin en cure dans les Pyrénées. Il rencontre et décrit la faune croisée sur place, où la bonne société vient prendre les eaux : « L’été, la mode, ou le soin de sa santé, qui est aussi une mode, veut que l’on voyage. Quand on est un bourgeois cossu, bien obéissant, respectueux des usages mondains, il faut, à une certaine époque de l’année, quitter ses affaires, ses plaisirs, ses bonnes paresses, ses chères intimités, pour aller, sans trop savoir pourquoi, se plonger dans le grand tout. »

D’une écriture à la fois fantaisiste et légère, mais qui décape les décompositions à l’œuvre, les mœurs putrides et les pratiques faisandées, Octave Mirbeau nous entraîne entre boyautage et haut-le-cœur. Le style oscille entre Jonathan Swift et Alphonse Allais. Voici le marquis de Portpierre, « content de son automobile, qui, parfois, écrasait sur les routes des chiens, des moutons, des enfants et des veaux ».

Voici un autre personnage épisodique : « C’est un petit homme, médiocre, ambitieux, agité et têtu. Il touche à tout, traite de tout avec une égale compétence. C’est lui qui, en 1897, au Congrès de Folrath (Hongrie), découvrit que la pauvreté était une névrose. En 1898, il adressa à la Société de Biologie une communication très documentée, dans laquelle il préconisait l’inceste comme régénérateur de la race. »

Toutefois, le summum de la falsification des valeurs, propre à Diogène de Sinope et autres cyniques antiques dont s’inspire O.M., concerne un entretien que mène le narrateur avec une baderne criminelle encore en vie : le général Archinard (1850-1932), pacificateur du Soudan. Pour comprendre le scandale d’une telle démarche littéraire, imaginons François Weyergans publiant un entretien crapuleux et délirant, inventé de toutes pièces, avec Marcel Bigeard du vivant de celui-ci…

Octave Mirbeau, qui sait ménager ses effets, commence, dans ce chapitre IX des Vingt et un jours d’un neurasthénique, par nous livrer un colonel en pâture. La charge n’a pas pris une ride – notons la meilleure parade journalistique et civique face aux éructations de l’extrême droite : obliger le furieux à définir l’objet de sa détestation itérative…

« Le brave colonel allait et venait dans la pièce, en mâchonnant un cigare dont il ne tirait que de vagues bouffées de fumée… Et il répétait entre chaque bouffée :

— La France est foutue, nom de Dieu !… la France est dans les griffes des cosmopolites…

— Vous avez toujours à la bouche ce mot de cosmopolites… Serait-il indiscret de vous demander ce que vous entendez exactement par là ?…

— Les cosmopolites ?

— Je vous en prie, colonel…

— Est-ce que je sais, moi ?… De sales bêtes…, de sacrés sales cochons de traîtres et de sans-patrie…

— Sans doute… mais encore ?

— Des vendus… des francs-maçons… des mouches à viande… des pékins, quoi !

— Précisez, colonel.

— De la fripouille, nom de Dieu !

Et le colonel rallumait son cigare, qui s’était complètement éteint sous l’averse furieuse de ces explications philologiques… »

C’est alors que, passant du coq à l’âne, Mirbeau refourgue un texte sur le général Archinard, paru sous forme de conte dans la presse, une dizaine d’années plus tôt, avec pour titre : Maroquinerie. Tout commence gentiment, ou presque, avant que les mots ne perdent leur sens pour devenir pousse-au-crime, comme plus tard chez Orwell :

« Il y a quelques années de cela, le général Archinard, désireux d’ajouter, à sa gloire de soldat, un peu de gloire littéraire, fit paraître dans La Gazette européenne une série d’articles, où il exposait ses plans de colonisation. Les plans étaient simples mais grandioses. J’y relevai les déclarations suivantes : “Plus on frappera coupables ou innocents, plus on se fera aimer.” Et ailleurs : “Le sabre et la matraque valent mieux que tous les traités du monde.” Et encore : “… En tuant, sans pitié, un grand nombre.” Ayant trouvé ces idées, non point nouvelles, mais curieuses en soi, je me rendis chez ce brave soldat, dans le but patriotique de l’interviewer. »

Quelques lignes plus bas, le texte, hallucinant, mérite citation in extenso. Nous sommes au cœur du projet littéraire d’Octave Mirbeau. Il se fait ici tanneur de la pensée dominante, en écorchant les clichés scélérats sur lesquels prospère l’esprit colonial français.

« — Ah ! ah ! vous regardez mon cuir ?… fit le général Archinard, dont la physionomie s’épanouit, soudain, tandis que ses narines dilatées humaient, avec une visible jouissance, le double parfum qui s’évaporait de ce cuir et de cette absinthe, sans se mélanger.

— Oui, général…

— Vous épate, ce cuir, hein ?

— Il est vrai, général !…

— Eh bien, c’est de la peau de nègre, mon garçon.

— De la…

— … peau de nègre… Parfaitement… Riche idée, hein ?

Agrandissement : Illustration 6

Je sentis que je pâlissais. Mon estomac, soulevé par un brusque dégoût, se révolta presque jusqu’à la nausée. Mais je dissimulai de mon mieux cette faiblesse passagère. D’ailleurs, une gorgée d’absinthe rétablit vite l’équilibre de mes organes.

— Riche idée, en effet… approuvai-je.

Le général Archinard professa :

— Employés de cette façon, les nègres ne seront plus de la matière inerte, et nos colonies serviront du moins à quelque chose… Je me tue à le dire… Regardez ça, jeune homme, tâtez-moi ça… Ça fait de la maroquinerie premier choix… Hein ?… ils peuvent se fouiller, maintenant, à Cordoue, avec leur cuir… »

Les horreurs de la tribu européenne

Et le général Archinard de conclure, sous la plume d’un Mirbeau prêt à tous les excès, à toutes les surenchères, à toutes les hyperboles, à toutes les violences du caricaturiste pour débrider les plaies de l’obscurantisme, pour jeter une lumière crue sur l’absurdité des valeurs et l’hypocrisie du pouvoir…

« — Quoique je n’aime guère les journaux, d’abord, et ensuite les journalistes, je ne suis pas fâché que vous soyez venu… parce que vous allez donner à mon système de colonisation un retentissement considérable… Voici, en deux mots, la chose… Moi, vous savez, je ne fais pas de phrases, ni de circonlocutions… Je vais droit au but… Attention !… Je ne connais qu’un moyen de civiliser les gens, c’est de les tuer… Quel que soit le régime auquel on soumette les peuples conquis… protection, annexion, etc., etc., on en a toujours des ennuis, ces bougres-là ne voulant jamais rester tranquilles… En les massacrant en bloc, je supprime les difficultés ultérieures… Est-ce clair ? Seulement, voilà… tant de cadavres… c’est encombrant et malsain… Ça peut donner des épidémies… Eh bien ! moi, je les tanne… j’en fais du cuir… Et vous voyez par vous-même quel cuir on obtient avec les nègres. C’est superbe !… Je me résume… D’un côté, suppression des révoltes… de l’autre côté, création d’un commerce épatant… Tel est mon système… tout bénéfices… Qu’en dites-vous, hein ? »

Les Vingt et un jours d’un neurasthénique, perçu par la critique comme un ouvrage de bric et de broc, apparaît d’une saisissante contemporanéité. Octave Mirbeau, en reprenant des textes anciens qu’il incorpore, ne répond pas seulement aux impératifs économiques d’une presse et d’une édition qui doivent faire face à l’avidité de lecture d’un peuple français alphabétisé, se ruant sur l’imprimé – devenu bien de consommation courante. Non, O.M. devance les débats autour du fragment, du collage et de l’autoplagiat. Il préfigure également le film à sketches : le cinématographe de Sacha Guitry lui doit beaucoup (par exemple Le Roman d’un tricheur, qui inspirera lui-même Citizen Kane d’Orson Welles…).

Agrandissement : Illustration 7

Surtout, ce livre escompte la psychanalyse, avec cette ronde de voix que suscite le médecin narrateur. Sa cure précipite le sens du mot : un logos surgit de toute part, sans retenue, au point que Les Vingt et un jours d’un neurasthénique donne l’impression d’un divan – comme il est des tapis – roulant, d’où jaillit la parole de l’inconscient du moment. Voilà un ne déferlante polyphonique, qui fissure les falaises de la IIIe République en révélant les horreurs de la tribu européenne.

La dénonciation du colonialisme, de ses crimes, de ses ravages sur les corps et dans les consciences, s’impose comme la ligne de crête de l’œuvre mirbellienne. Auteur bretteur, Mirbeau combat sur tous les fronts, esthétiques comme politiques : pour Richard Wagner, César Franck et Claude Debussy, contre la guerre des Boxers (1899-1901) – cette ratonnade d’États commise en Chine. Contre les pogroms se donnant libre cours chez notre ami le tsar, pour une entente franco-allemande, mais contre le prépotent Guillaume II. Pour Claude Monet, Camille Pissarro et Auguste Rodin, mais contre un certain marché du beau, du neuf, de l’épatant – et ce dès le début des années 1880 dans la presse :

« L’art est entré dans la mode. Il compte aujourd’hui parmi les élégances obligées et les sports nécessaires. Il est sujet aux mêmes caprices éphémères, aux mêmes coquetteries fuyantes [...]. Il en est des artistes comme des fournisseurs. Il y a des artistes bien portés et d’autres qu’on ne porte pas. C’est surtout en art que le chic est impitoyable. »

Octave Mirbeau se veut anarchiste mais ne s’aveugle pas et jamais ne cède à la propagande. Dans sa première pièce de théâtre, Les Mauvais Bergers (1897), il campe un libertaire, Jean Roule, d’abord cheville ouvrière d’une grève, puis happé par le côté obscur de la force du pouvoir. Ami de Jaurès depuis l’affaire Dreyfus, Mirbeau engouffre le tribun socialiste dans son automobile pour aller admirer un Rembrandt à Épinal. Il rejoint L’Humanité en avril 1904, aux côtés de la gloire littéraire de gauche par excellence, Anatole France, enthousiasmé par la hauteur de vue sans pareille de l’éditorial programmatique de Jean Jaurès : « Notre but ». Néanmoins, O.M. aura des phrases assassines sur l’État collectiviste et la tentation totalitaire qui en découlerait, condamnant le stalinisme avant même son apparition !

Insoumis mais sceptique, idéaliste et cependant nihiliste dans la lignée de Schopenhauer, anathématisateur fraternel, ce « délinquant des lettres » est un insurpassable révolté, fasciné par les marges. Il met dans la bouche d’un sien personnage cette phénoménale profession de foi inclusive, qui n’aurait pas déparé dans un congrès antipsychiatrique des années 1970 :

« J’aime les originaux, les extravagants, les imprévus, ce que les physiologistes appellent les dégénérés… Ils ont, du moins, cette vertu capitale et théologale de n’être pas comme tout le monde… Un fou, par exemple… J’entends un fou libre, comme nous en rencontrons quelquefois… trop rarement, hélas ! dans la vie… mais c’est une oasis en ce désert morne et régulier qu’est l’existence bourgeoise… Oh ! les chers fous, les fous admirables, êtres de consolation et de luxe, comme nous devrions les honorer d’un culte fervent, car eux seuls, dans notre société servilisée, ils conservent les traditions de la liberté spirituelle, de la joie créatrice… Eux seuls, maintenant, ils savent ce que c’est que la divine fantaisie… » (Les Vingt et un jours d’un neurasthénique)

Sensible, comme rarement en son époque, à la lutte des sexes, c’est toutefois la lutte des classes que laboure sans relâche l’écrivain. Et avec quelle flamme ! « Puisque le riche – c’est-à-dire le gouvernant – est toujours aveuglément contre le pauvre, je suis, moi, aveuglément aussi, et toujours, avec le pauvre contre le riche, avec l’assommé contre l’assommeur, avec le malade contre la maladie, avec la vie contre la mort. » (La 628-E8)

Cette position de victime adoptée par les possédants

Sa fameuse pièce Les Affaires sont les affaires (1903), l’un des plus grands succès du théâtre d’avant l’autre guerre, campe un requin de la finance, un chevalier d’industrie, un forban, un aventurier, un destructeur né, qui brise à la fois ceux qui se mettent en travers de sa route et ceux qui l’épaulent, au premier rang desquels les membres de sa famille : Isidore Lechat. La scène d’exposition présente Mme Lechat prenant la défense de son mari face à la fille du couple, Germaine.

MADAME LECHAT

Ton père a des défauts… de grands défauts… Je suis la première à en souffrir et à les lui reprocher… Il est vaniteux… gaspilleur… insolent… inconsidéré… menteur… oui, il est menteur… et fou aussi quelquefois… c’est possible… Il renie souvent sa parole ?… il aime à tromper les gens ?… Dame !… dans les affaires !… Mais c’est un honnête homme… entends-tu ?… un honnête homme… Et quand même il ne le serait pas ?… quand même ce serait le dernier des derniers… est-ce que cela te regarde ?… Ton père est ton père… ce n’est pas à toi à le juger…

GERMAINE

(froidement)

— À qui donc alors ?

La folie n’est plus celle des marges et des gens de peu, mais celle de la volonté de puissance, du cynisme contemporain. Celui-ci détruit les règles non pour affranchir, à l’instar des Anciens, mais pour assujettir, dompter, museler ; au diapason du capitalisme effréné. Isidore Lechat incarne la brutalité entièrement consacrée à sa libido dominandi, à ses exécrations jouissives :

« D’abord, les pauvres n’ont aucun droit… Et quand même ils l’auraient, ce droit absurde, je ne veux pas que, sous prétexte de ramasser du bois mort, les vagabonds s’introduisent chez moi… pour tendre des collets… couper mes jeunes baliveaux… dévaster mes taillis. Il faut que cela finisse… C’est inouï, en vérité !… Les pauvres… on dirait que tout, maintenant, leur appartient… Ce sont eux qui sont les vrais propriétaires… »

Cette position de victimes adoptée par les possédants, histoire de se sentir en état de légitime défense face à la canaille menaçante, est un leitmotiv dans l’œuvre de Mirbeau : « C’est vrai, aussi… m’explique le boucher… Si on n’avait pas les pauvres pour les bas morceaux… on ne gagnerait vraiment pas assez sur une bête… Mais ils sont exigeants maintenant, ces bougres-là !… » (Le Journal d’une femme de chambre).

O.M. ne s’en tient pas à la dénonciation pure et simple. Il explore l’aliénation des opprimés, cette face sombre des rapports de domination, qui désespère parfois de la nature humaine prompte à se soumettre à la loi du plus fort, au point de tourner le dos à tous les Spartacus pour se lover dans l’esclavage :

« Et puis – n’est-ce pas une chose vraiment inexplicable ? – cette idée que je ne servirais plus chez les autres me causait quelque regret… Autrefois, je croyais que j’accueillerais avec une grande joie la nouvelle de ma liberté. Eh bien, non !… D’être domestique, on a ça dans le sang… Si le spectacle du luxe bourgeois allait me manquer tout à coup ? J’entrevis mon petit intérieur, sévère et froid, pareil à un intérieur d’ouvrier, ma vie médiocre, privée de toutes ces jolies choses, de toutes ces jolies étoffes si douces à manier, de tous ces vices jolis dont c’était mon plaisir de les servir, de les chiffonner, de les pomponner, de m’y plonger, comme dans un bain de parfums… » (Le Journal d’une femme de chambre).

C’est là qu’est venu se briser l’idéalisme d’Octave Mirbeau, travaillé par la misanthropie : « L’amitié humaine n’est le plus souvent que la culture d’une domination ou l’exploitation usuraire d’un intérêt, d’une candeur, d’une confiance. » (Dingo) La moquerie vengeresse et consolante se réfugie dans l’ironie voltairienne : « Dingo n’avait pas lu Tacite… du moins pas encore. »

L’ogre rabelaisien ne reculant devant aucune énormité se révèle un démiurge qui doute, un Voyant qui tâtonne, un Phare qui hésite, un Mage dans le trouble – là où le naturalisme de Zola s’appuyait sur l’irréfragable positivisme, là où Balzac se prenait pour Dieu. O.M. rend compte, sans l’épuiser, de l’ambivalence des choses.

Vivant dans une honnête aisance et même dans le luxe – ses émoluments considérables en ont fait un châtelain –, son esprit est la géhenne. En artiste accompli, il tire bénéfice de sa mauvaise conscience et nourrit, tel un pélican littéraire, ses livres de ses entrailles. Isidore Lechat, dans Les Affaires sont les affaires, ne serait pas si humain, donc si universel, nonobstant sa considérable saloperie, si l’auteur n’y avait pas mis de lui-même, de ses petites mesquineries (envers son jardinier par exemple).

Tout cela devient acharnement orgiaque contre plus faible que soi chez son businessman proto-Trump. Mais aussi maboul et dangereux soit-il, Isidore Lechat, essoré par le malheur semé autour de lui, quitte la scène en roi Lear maintenu par son pouvoir sur autrui, croyant poursuivre son ascension alors que l’abîme s’ouvre sous ses pas.

Octave Mirbeau trouve à ses personnages des douleurs atténuantes. Enfant violenté chez les jésuites et peut-être même violé – ainsi qu’en trouve trace dans son œuvre Pierre Michel –, l’écrivain fait montre d’une férocité friable. Il lui en a coûté de se montrer sagace parmi les dupes. Sa révolte épidermique s’accompagne d’une compréhension délicate. Sans baisser la garde, il est gagné par la fragilité que confère l’intelligence face à la bêtise cuirassée.

Il n’a pas réussi à renouveler le roman, usé jusqu’à la corde, tout en le transformant en champ d’expérimentations – bien avant Gide. Il n’a pas réussi à rendre le monde plus fraternel. Il n’a pas réussi à endiguer le dévoiement de la science ni à terrasser l’emprise de la religion. Alors, il se met en boule, dans tous les sens de l’expression. En colère. Et dans la position du hérisson :

« J’ai fait, aujourd’hui, une découverte importante sur l’invulnérabilité du hérisson au venin de la vipère, et je vous demande, ô lecteurs futurs, la permission de m’en réjouir avec vous. Cette invulnérabilité n’est pas due, comme le croient les naturalistes, lesquels ne voient jamais plus loin que le bout de leur scalpel, à des particularités physiologiques qui rendraient le hérisson constitutionnellement réfractaire aux intoxications vipérines ; elle vient uniquement de l’étonnante roublardise dont la nature doua ce petit quadrupède, et de la merveilleuse ingéniosité qu’il déploie dans la lutte pour la vie. » (Les Vingt et un jours d'un neurasthénique)

Voilà qui était Octave Mirbeau, homme de lettres ayant œuvré à ne connaître, avec le temps, aucune concession ; sinon celle du cimetière.

***************************

À lire, sous l’onglet Prolonger, trois citations de saison sur la dialectique élection-électeurs…