Malgré les dizaines de milliers de manifestants descendus dans la rue ce jeudi, le gouvernement semble ne pas vouloir plier. Malgré les appels à la négociations des syndicats, le passage de 40 à 41 ans de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein semble inéluctable d’ici à 2012.

Mais les chiffres, eux aussi, sont têtus. L’emploi des salariés âgés de plus de 55 ans reste très faible par rapport aux autres pays européens (voir sous l’onglet Prolonger, un comparatif européen dressé par Eurostat). Et les Français, en dépit des appels du Medef à repousser l’âge légal de la retraite (60 ans aujourd’hui), liquident leur retraite de plus en plus tôt. Depuis 2003, selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), l’âge moyen à la date de liquidation, c’est-à-dire l’âge auquel les salariés font valoir leur droit à la retraite, ne cesse de baisser. Il était, en 2003, de près de 62 ans. Et de 61,2 ans en 2007. Les départs anticipés pour carrières longues, mis en place par la loi Fillon sur les retraites de 2003, expliquent en partie cette baisse. Mais pas seulement.

Car les surcotes créées alors pour encourager à travailler après 60 ans ont fait flop. Visiblement, les Français veulent partir en retraite dès qu’ils le peuvent. Voire avant. Quitte, parfois, à liquider leur retraite à la hâte, avec des points de cotisation qui manquent et donc des pensions amputées de plusieurs centaines d’euros. Un responsable de la Cnav, sous couvert d’anonymat, dresse un terrible constat : «Nous avons récemment interrogé des plus de 55 ans sur la raison qui les pousse à liquider leur retraite. Le résultat, c’est un réquisitoire impressionnant contre l’entreprise .»

Cette étude de la Cnav, disponible en ligne, dit la même chose, en des termes plus nuancés. Selon cette enquête menée à l’été 2007, «les assurés satisfaits de leurs conditions de travail et de leur environnement professionnel sont minoritaires. La majorité des assurés fait état de conditions de travail toujours plus difficiles (…). Ils se plaignent de la dégradation de leur condition de travail, de la détérioration du climat professionnel (manque de reconnaissance et de considération, perte d’une ambiance sereine et conviviale engendrée par la course à la rentabilité et aux performances…) et de la pénibilité physique mais également psychologique du travail (stress, lassitude envers les tâches effectuées…).» Une atmosphère pesante à laquelle il faut ajouter, selon la Cnav, l’«omniprésence» d’un discours accusant les salariés les plus âgés de coûter cher, voire des «stratégies d’éviction» des plus âgés encore plus «directes», comme la suppression d’un poste, une mutation non choisie, l’attribution de tâches «sinon dégradantes, pour le moins inintéressantes».

Les Français en mal de reconnaissance

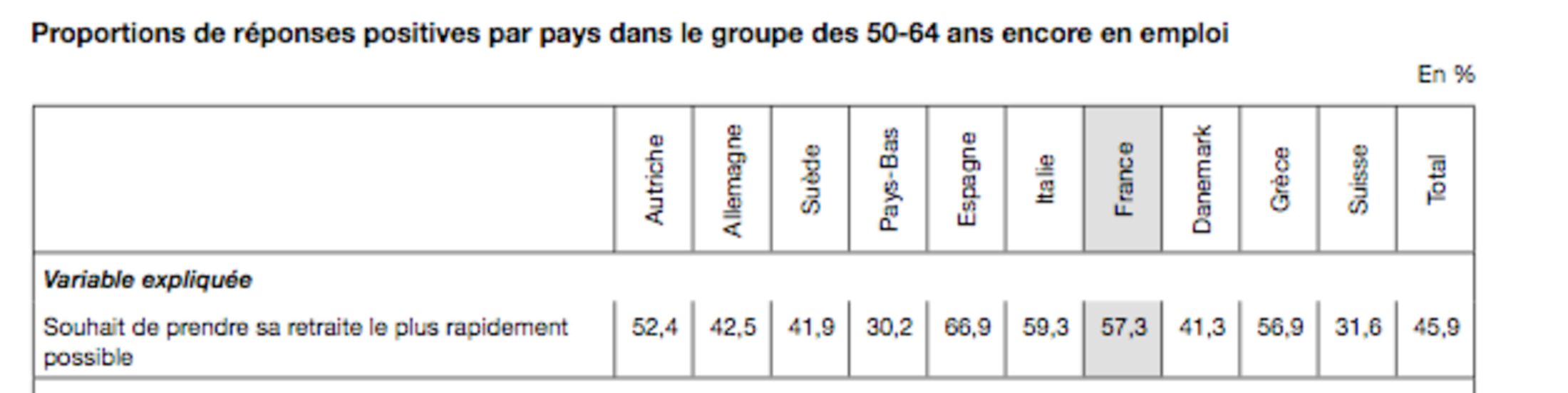

Dans une autre étude récente, «Souhaiter prendre sa retraite le plus tôt possible», Didier Blancher (Insee) et Thierry Debrand (Irdes) opèrent même une comparaison fort instructive. D’après des séries statistiques qu’ils ont isolées dans une étude européenne d’ampleur, plus de 57% des salariés français de plus de 50 ans veulent partir à la retraite «le plus tôt possible». C’est un des taux les plus élevés d’Europe, derrière l’Espagne et l’Italie, mais loin, très loin, derrière l’Allemagne (42,5%), la Suède (42%) ou les Pays-Bas (30%). A l’origine du malaise des salariés français, là encore, l’absence de reconnaissance pour le travail accompli...

Agrandissement : Illustration 1

Ce jeudi, dans le cortège parisien contre les retraites, les salariés que nous avons interrogés disaient eux aussi leur malaise. Rose-Marie Renard, 56 ans, cadre chez Hewlett-Packard, explique comment, dans cette grande multinationale soumise à une concurrence internationale très forte, les salariés de plus de 53 ans sont souvent jugés «pas assez performants» par la direction.

Vincent Devis, chef d’atelier chez Bosal, un équipementier automobile, raconte cet épuisement physique dont souffrent ses collègues qui ont dépassé la cinquantaine. Eux aussi, dit-ils, ont souvent envie de partir dès que cela leur est possible. Une fatigue physique doublée d’une lassitude psychologique, liée à la pression des managers et à des salaires qui stagnent, passé un certain âge, malgré des années d’ancienneté.

La retraite comme refuge

Loin d'être des paresseux rétifs à toute réforme, ces Français-là triment dur. Et ne voient pas pourquoi ils devraient, à l’avenir, travailler encore plus. Marie-France Langlois, 56 ans, est de ceux-là. Fonctionnaire au ministère des finances, elle reconnaît profiter de la sécurité de l’emploi et sait que, dans quelques années, elle ne sera pas des plus mal loties puisque sa retraite sera de 1800 euros. Mais cette somme, Marie-France n’est pas sûre de la toucher dans son intégralité. En raison d'une période de temps partiel dans sa vie professionnelle, elle devrait arrêter de travailler en 2016 pour y avoir droit… Elle songe à liquider ses droits avant. Histoire de profiter de la vie. «Il n’y a pas que le travail !» s’emporte-t-elle en riant.

Il y a pourtant un «paradoxe» bien français, mis en avant par les sociologues Dominique Meda et Lucie Davoine dans une étude du Centre d’études de l’emploi. «Plus encore que les autres Européens, écrit-elle, tableaux à l’appui (voir sous l’onglet Prolonger) les Français déclarent (…) que le travail est très important dans leur vie, mais plus que les autres, ils souhaitent que le travail prenne moins de place dans leur vie.» Les explications de ce drôle de paradoxe? Elle sont multiples, détaillent les auteures dans des pages savoureuses qui mêlent sociologie (une étude chez les salariés d’IBM entre 1967 et 1973 qui montre que les Français acceptent plus une certaine «distance» avec leur hiérarchie mais n’aiment pas l’incertitude) et culture (les protestants seraient-ils plus détachés par rapport au travail que les catholiques ?).

En tout état de cause, montre-t-elle, les Français, plus que leurs voisins européens, se disent globalement plus stressés, ont des relations plus compliquées avec leur direction. Selon l’économiste Thomas Philippon (Le Capitalisme d’héritiers, Seuil 2007), les Français accordent de l’importance au travail. Mais «ce qui distingue nettement la France des autres pays, c’est le peu de satisfactions que les salariés semblent tirer de leur travail, et la mauvaise opinion qu’employés et employeurs ont les uns des autres.» Une singularité liée, selon lui, à l’organisation même de la société et du capitalisme français, où sont d’abord promus les «fils et filles de»…, et où le mérite est moins reconnu que la descendance ou l’héritage. Dans cet environnement difficile, l'envie de retraite apparaît comme un refuge, une protection. On est là à mille lieux du discours mille fois rebattu sur l’incapacité congénitale des Français à accepter les réformes.