En un mois à peine, deux fiascos. Alors que la flambée des matières premières agricoles continue d'asphyxier près d'un milliard de personnes sur la planète, la conférence organisée par la FAO, du 3 au 5 juin à Rome, puis la réunion du G8, du 7 au 9 juillet au Japon, ont échoué à apporter de réponses consistantes à la crise alimentaire mondiale. Il y a eu des émeutes de la faim en Egypte. Les tensions sont très fortes au Maghreb. Mais cette crise n'est pas au menu du sommet de l'Union pour la Méditerranée qui se tient dimanche 13 juillet à Paris.

Le communiqué final de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture s'était contenté en juin d'afficher un nouvel objectif : réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015. Comment ? C'est encore confus... Les dirigeants du G8, eux, ont réitéré les promesses chiffrées qu'ils avaient faites en janvier.

Depuis des mois pourtant, des agronomes, des économistes et des ONG réfléchissent à des moyens de sortie de crise. L'équation est simple : il y aura en 2050 neuf milliards de bouches à nourrir. Présentation, dans les pages qui suivent, de dix solutions très concrètes pour doper la production mondiale.

1 - Mieux stocker les réserves et les déchets

Les spécialistes appellent cela des «pertes post-récolte» : pourrissement des grains lors du stockage à la ferme, attaques des oiseaux sur les récoltes, développement de moisissures (bactéries et champignons). A eux seuls, ces dégâts détruiraient dix à 15% de la production mondiale, selon la FAO. A cela s'ajoutent les «pertes à la consommation» - les déchets des villes (pain rassis, restes de repas...) qui, s'ils étaient acheminés vers les campagnes, pourraient, au mieux, servir de nourriture au bétail, au pire, constituer du fumier.

Conclusion : il faut investir dans des infrastructures capables d'assurer une meilleure conservation et un déplacement plus sûr des productions agricoles.

2 - Un moratoire sur les biocarburants

L'étude coup de poing de la Banque mondiale, révélée le 4 juillet par le Guardian, en a rajouté une couche. D'après l'institution, l'essor des carburants verts serait responsable de... 75% de la flambée des cours des matières premières agricoles. A peine publié, le chiffre a été contesté de tous les côtés. Jusqu'à présent prévalait, à défaut d'étude en bonne et due forme, la fourchette avancée par le Fonds monétaire international (FMI) : la confiscation des terres agricoles pour la production d'«énergie verte» expliquerait entre 20 et 30% de l'augmentation.

Au-delà du débat sur l'ampleur du phénomène, les ONG sont unanimes. Elles réclament un moratoire, ainsi que la suspension des aides massives à ce type de cultures, en attendant d'y voir plus clair.

3 - Une «politique de la forêt»

L'agronome Matthieu Calame n'en démord pas : la solution à la crise alimentaire passe par la défense acharnée de... l'arbre. Ces dernières années, on a beaucoup défriché les terres pour gagner en surfaces cultivables et augmenter la production. Il faut changer de cap et privilégier l'«agroforesterie», affirme l'auteur du bref et vivifiant La tourmente alimentaire (2008, lire Prolonger). En résumé : à la betterave, préférer le pommier. Eléments d'explication ci-dessous.

L'arbre présente, pour l'agriculteur, un double avantage. D'abord, il enrichit les sols, en retenant l'eau et produisant de la matière organique, dans le respect des écosystèmes. Ensuite, il permet de reconquérir des surfaces devenues improductives.

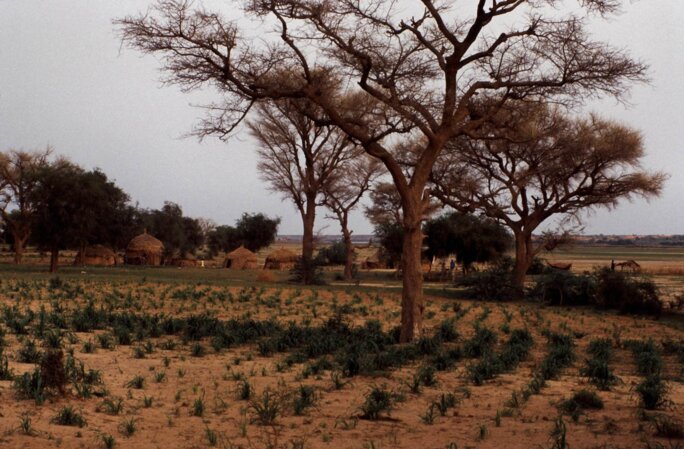

Agrandissement : Illustration 3

© Marc Dufumier. Sous la frondaison de cet acacia, le rendement des cultures est deux fois plus élevé.

Dans l'extrait vidéo suivant, l'agronome imagine comment l'acacia pourrait faire reverdir certaines régions du Sahara... De l'agro-fiction ?

«L’arbre est un moyen de recolonisation d’espaces que l’homme a désertifiés.»

4 - Augmenter la superficie des surfaces cultivables

La FAO considère qu'à peine 39% de la surface cultivable sur la Terre est cultivée. Mais ce chiffre est trompeur. Il prend en compte une bonne partie des forêts et des sols peu fertiles. Où trouver aujourd'hui de nouvelles terres à cultiver ? Au Brésil, en Ukraine et en Russie, surtout. Au Canada, un peu.

Dans l'ensemble, cela ne sera pas suffisant pour accroître significativement la production. D'autant que le réchauffement climatique devrait un peu plus compliquer la donne : à l'horizon 2050, la montée des eaux pourrait déjà avoir englouti des terres cultivables, autour des deltas du Gange et du Mekong, et des plaines côtières de Java. Les experts militent donc plutôt pour l'amélioration des rendements (lire en page 5).

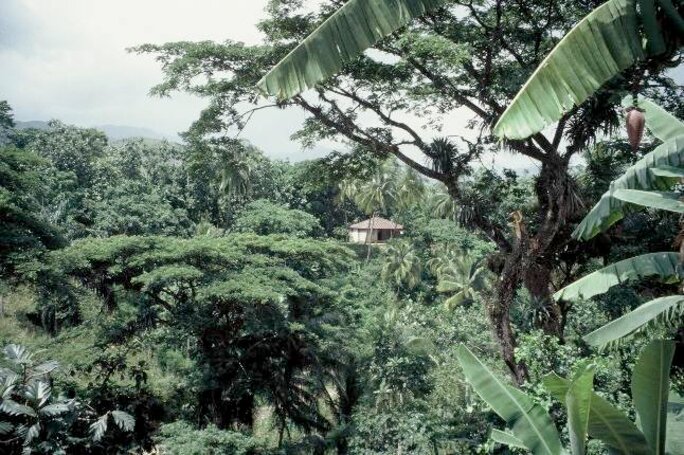

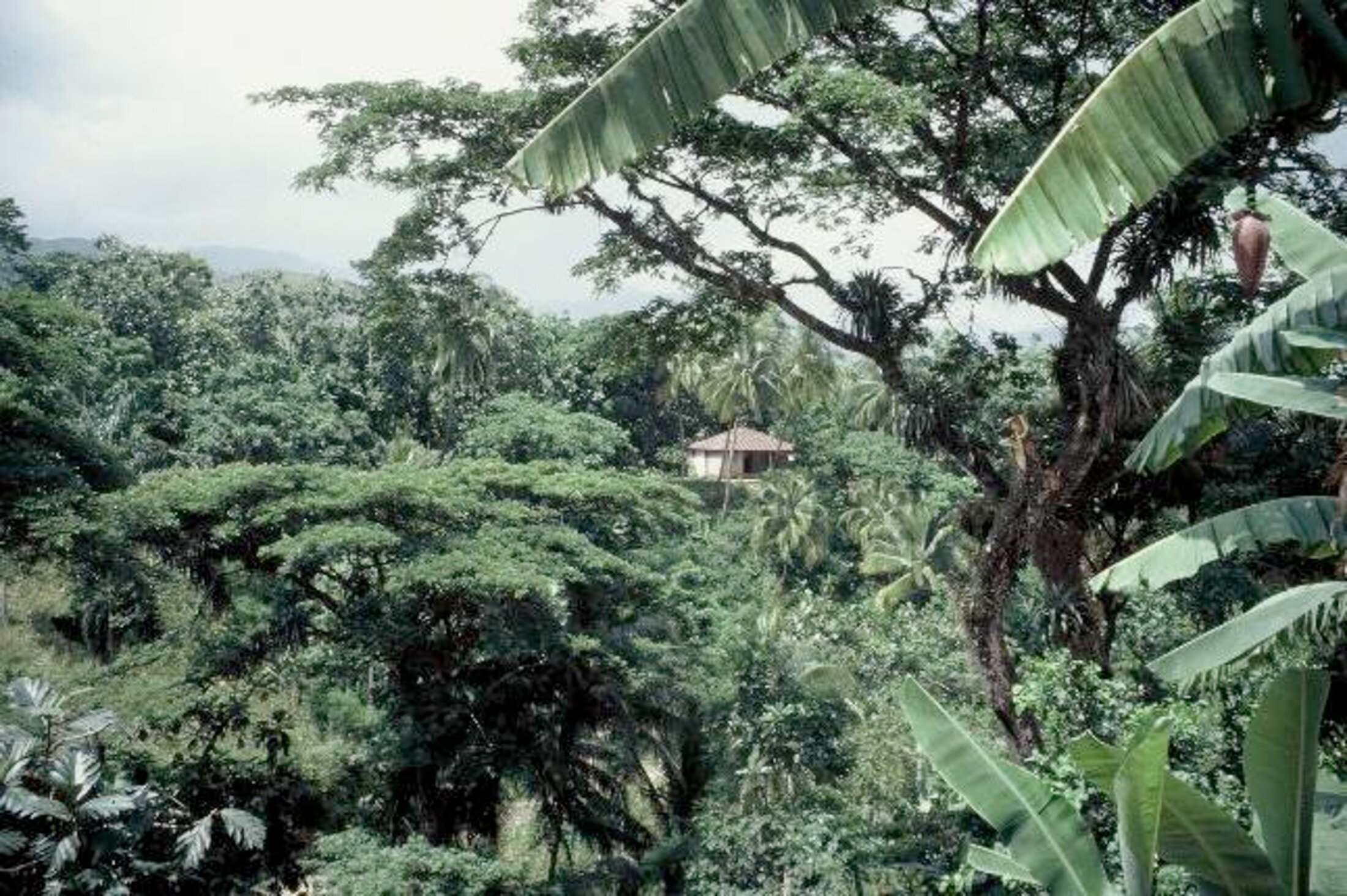

Agrandissement : Illustration 5

© Marc Dufumier. En Haïti, la plupart des surfaces cultivables sont déjà utilisées. Les portions de terrain restantes sont menacées par l'urbanisation.

5 - Contrer l'épuisement des sols

Cri d'alarme poussé par Daniel Nahon, professeur de géosciences à Aix : «Notre sol est surexploité». A peine 22% des sols à la surface de la terre sont arables. Et cette surface recule chaque année de 0,5%, conséquence de l'urbanisation galopante, de la croissance démographique et de la pollution des sols.

«Si la production agricole a globalement stagné dans le monde depuis dix ans, c'est d'abord parce que les sols se sont appauvris et contiennent de moins en moins de matières organiques», assure Daniel Nahon, qui vient de publier L'épuisement de la terre (lire notre Prolonger). Il sera donc impossible, si la tendance se poursuit, de nourrir neuf milliards d'habitants d'ici quarante ans.

L'ancien patron du Cirad propose des pistes pour «rompre avec cet illettrisme envers le sol». En vrac : planter et adapter les récoltes aux saisons, recourir à des semis sous couverture végétale, moins destructeurs pour les terres labourées, ou encore, quitte à choquer certains, développer des plantes génétiquement modifiées, moins consommatrices en eau. Pas un mot, toutefois, sur la directive européenne en préparation sur la protection des sols, censée obliger les Etats membres à décontaminer des sols pollués.

6 - Au Sud : défendre l'agriculture familiale

«Agricultures familiales» en Afrique, «agricultures paysannes» en Amérique latine : ces exploitations de taille modeste souffrent d'une image archaïque. A peine assureraient-elles la subsistance des paysans qui les cultivent. Pour de nombreux observateurs, ce sont pourtant ces «petits fermiers» qui détiennent les clés pour résoudre la crise alimentaire.

© Marc Dufumier. Culture avec traction animale, au Mali.

«A des conditions égales d'accès aux ressources et aux marchés, la production familiale est largement plus efficace que la grande production à salariés», écrit la plateforme d'ONG Coordination Sud. Le réseau Via Campesina, ou l'association d'Afrique de l'Ouest Roppa en ont fait leur cheval de bataille. Ils citent comme exemple l'autosuffisance de la Bolivie en pommes de terre, grâce à ses paysans andins, ou encore les succès, à l'exportation, de l'horticulture kenyane.

Revendication principale de cette mouvance associative : que l'aide au développement des pays du Nord bénéficie également à ce type d'exploitations, pour leur permettre de réaliser de véritables investissements.

7 - Au Nord : des subventions à l'alimentation bio

C'est l'une des revendications de l'agronome Marc Dufumier : revoir de fond en comble l'architecture des subventions aux agriculteurs européens dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC). Les cantines scolaires des écoles primaires, collèges et lycées d'Europe achèteraient, au prix fort, la production d'agriculteurs bios. Explications (1'12'').

8 - Vers une Opep du riz ?

C'est une idée qui fait son chemin, afin de contrer l'instabilité cauchemardesque des cours des matières premières agricoles des derniers mois : stabiliser les cours, par tous les moyens. Ce qui permettrait, au passage, d'en finir - ou presque - avec la spéculation. La proposition la plus audacieuse dans ce domaine émane de la Thaïlande, premier exportateur mondial de riz. Les autorités ont plaidé pour la mise en place d'une «Opep du riz», l'«Oper», en référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ce club de producteurs qui fixent entre eux le niveau de production d'or noir.

Un cartel du riz aurait le mérite de mieux contrôler les prix. Voire, encore mieux, d'établir des prix minimum garantis, qui limitent la casse pour les agriculteurs en cas de forte baisse. Dans les faits, l'Oper a peu de chance de voir le jour. La campagne de séduction thaïlandaise a peu fonctionné. Ne serait-ce que parce que le riz, à l'inverse du pétrole, pourrit au fil des mois...

9 - Augmenter les rendements par une révolution «doublement verte»

Allusion à la «révolution verte» enclenchée dans les années 60, somme de techniques productivistes qui ont permis à de grands pays agricoles, Chine, Inde et Indonésie en tête, d'atteindre leur sécurité alimentaire, en se spécialisant dans la culture du blé ou du riz.

Si cette révolution à base d'engrais et d'irrigation a fonctionné, elle s'est faite au prix de lourds dégâts environnementaux. A présent, les rendements plafonnent.

La révolution «doublement verte», défendue par le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique sur le développement (Cirad), est sans doute la solution la plus ambitieuse, mais aussi la plus incertaine, à la crise alimentaire. Une sorte d'«intensification écologique» de l'agriculture, pour «mettre en œuvre des techniques de production fortement inspirées par le fonctionnement de la nature elle-même», décrit l'agronome Bruno Parmentier.

De nouveaux concepts ont été forgés, encore hésitants. On parle d'agroécologie, ou d'écoagriculture. Pour Parmentier, il faut désormais investir dans d'importants programmes de recherche, qui seraient développés, non pas dans des laboratoires, mais en partenariat avec les agriculteurs sur le terrain, pour mettre au point ces nouvelles méthodes de culture.

Marc Dufumier défriche l'une des techniques concrètes qui préfigurent cette révolution «doublement verte», les cultures associées (47''):

Agrandissement : Illustration 7

© Marc Dufumier. Un exemple de cultures associées en Haïti : pas un rayon du soleil n'échappe à cette «agro-forêt», qui compte plus d'une dizaine d'espèces, toutes «utiles».

10 - L'OMC ne suffit pas

Longtemps protégée des lois du commerce international au nom de l'«exception agricole», la production agricole fait désormais l'objet d'âpres débats au sein de l'Organisation mondiale du commerce. A l'approche d'une nouvelle semaine de négociations du cycle de Doha à Genève, les tensions sont particulièrement vives. Les gros producteurs du Sud réclament la fin des subventions des Etats-Unis et de l'Union européenne à leurs agriculteurs.

Mediapart reviendra très vite sur ce dossier crucial. Mais les «émeutes de la faim» du début d'année ont permis une autre prise de conscience. La question alimentaire ne peut être traitée sous son seul versant commercial. En pointillés, c'est toute l'architecture des institutions de l'Onu traitant de l'agriculture, les «trois Romaines», qui se trouve remise en cause. Nous avons déjà parlé ici de la délicate coopération entre FAO, PAM et Fida, et imaginé quelques alternatives...