C'est l'heure de vérité pour la FAO. L'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, cible de critiques acerbes depuis l'explosion d'«émeutes de la faim» en février, organise à partir de mardi 3 juin à Rome, une conférence internationale sur la sécurité alimentaire. Une cinquantaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus, autour du secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon.

Les objectifs officieux qui ont été fixés sont plus ou moins réalistes : lever des fonds supplémentaires pour l'aide alimentaire, élaborer un consensus sur l'épineuse question du rôle des biocarburants dans l'actuelle flambée des prix ou encore prendre position face aux mouvements de fermeture des frontières agricoles observés ici et là.

L'exercice sera périlleux pour la FAO : il s'agira tout autant d'organiser les débats et conclure des avancées sur des sujets délicats, que de se réinventer elle-même. Car plus personne ne semble croire aujourd'hui à la capacité de l'institution onusienne, née en 1945, et de son directeur général, le Sénégalais Jacques Diouf, en poste depuis 1994, à peser sur la situation actuelle.

Un rappel : 850 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et un million d'enfants meurent chaque année de malnutrition, si l'on en croit les chiffres régulièrement communiqués par les ONG du secteur.

C'est le président sénégalais Abdoulaye Wade qui a frappé le plus fort, en appelant, le 4 mai, à la suppression pure et simple de la FAO : «La situation actuelle est largement son échec. Cette institution aux activités dupliquées par d'autres, apparemment plus efficaces, est un gouffre d'argent largement dépensé pour très peu d'opérations efficaces sur le terrain.» La sortie n'est sans doute pas exempte de considérations purement stratégiques (M. Diouf n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle au Sénégal, à la fin de son troisième mandat, en 2012), mais l'écho retentissant des propos de Wade laisse penser qu'il n'est pas le seul à faire ce constat.

Rama Yade, le 23 mai, en rajoutait une couche, exhortant à «dégraisser certains mammouths parmi ces organisations qui recrutent beaucoup de gens, dépensent beaucoup en budget de fonctionnement, et donc moins en budget d'investissement».

Les critiques entendues ici et là ces dernières semaines ne sont pas nouvelles. La crise est larvée depuis les années 80. En juillet 2007, un comité d'experts indépendants avait déjà rendu un verdict cinglant, en près de 400 pages : institution à bout de souffle, structures «coûteuses et inefficaces», procédures d'un autre temps, bureaucratie excessive... Avant de conclure : «Le déclin amorcé dans les années 80 s'accélère maintenant rapidement. (...) A moins d'un changement drastique, [la FAO] sera confrontée à un déclin rapide et total.» Revue de détail des faiblesses de l'organisation.

Une aide fragmentée

1 - Un enchevêtrement complexe d'institutions

En matière d'aide à l'agriculture, l'architecture onusienne est particulièrement complexe, et par endroits redondante. Au fil des ans, la FAO a dû revoir à la baisse ses ambitions, tandis qu'apparaissaient d'autres organismes spécialisés. «L'aide est très fragmentée et la FAO, à présent, n'est plus capable d'influencer les chefs d'Etat en matière agicole», regrette François Danel, directeur général d'Action contre la faim (ACF). Dans le jargon, ce sont les «trois Romaines» (parce que ces institutions sont basées dans la capitale italienne) :

– La FAO, née en 1945, censée fournir une expertise technique aux pays en développement pour mieux développer leur agriculture à moyen terme. C'est à elle qu'il revient de réaliser l'un des objectifs les plus attendus du «millénaire», à savoir la réduction de moitié du nombre de personnes souffrant de sous-alimentation chronique d'ici à 2015.

«Nous ne sommes pas des bailleurs de fonds, mais nous pouvons toutefois aider à mettre sur pied des tours de table, entre des pays et le FMI, la Banque mondiale, etc., et parler stratégies», complète Gilles Hirzel, porte-parole de l'organisation. Progressivement, la FAO s'est également transformée en une gigantesque machine à produire des études et des statistiques de qualité sur tous les aspects de l'agriculture internationale.

– Le Programme alimentaire mondial (PAM), créé dans le giron de la FAO en 1963, avant de gagner son autonomie trois ans plus tard. Sa mission est avant tout humanitaire : assurer la distribution des denrées alimentaires dans des situations d'urgence. Pendant longtemps, le PAM a permis aux gros pays producteurs, comme les Etats-Unis ou l'Australie, d'écouler leurs excédents à moindre coût.

– Le Fonds international de développement agricole (FIDA), instauré en 1977, assure lui le seul volet financier : il récolte des fonds pour le déploiement de projets de lutte contre la pauvreté en milieu rural.

Sans parler de la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement (Cnuced) ou encore du rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, qui ont eux aussi leur mot à dire sur la crise actuelle mais qui en livrent des diagnostics différents voire contradictoires... Bref, la FAO a bien du mal à se faire entendre dans ce secteur hautement concurrentiel.

«Un mastodonte incapable de se bouger»

Réflexe encourageant qui pourrait permettre à ce grand échafaudage de gagner en cohérence dans les semaines à venir, Ban Ki-moon a décidé, le 29 avril, de créer une cellule de crise regroupant 27 agences et organisations, dont la FAO, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement ou encore l'OCDE, pour mieux coordonner l'aide internationale.

«Ce sont des institutions qui, en temps normal, ne parlent jamais entre elles, et encore moins d'agriculture. Cette initiative constitue donc une très bonne nouvelle», estime Alex Evans, chercheur à l'université de New York (NYU).

A un détail près, tempérait The Economist dans son numéro du 8 mai : la nomination du Britannique John Holmes, coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, à la tête de cette «task force». «Cela réduit la crise alimentaire à un problème de court terme qu'il convient de traiter dans l'urgence, ce qui n'est pas le cas, ou pas seulement cela», estime l'hebdomadaire.

2 - Une institution minée par sa bureaucratie

De l'avis général de ceux qui l'ont fréquentée, la FAO pèche par un manque d'efficacité au quotidien. C'est l'éternelle critique de la trop forte bureaucratisation des institutions de l'ONU. «Entre la FAO, le PAM et le Fida, à quoi ça sert d'avoir trois services juridiques, trois services informatiques, trois services de recrutement ? A rien», estime Charles Millon, qui fut ambassadeur pour la France à Rome de 2003 à 2007. «C'est un mastodonte souvent incapable de se bouger», résume-t-il.

Sur cet aspect des choses, l'audit des experts indépendants publié l'été dernier est sans appel : «Procédures de contrôle des transactions excessives, nombre élevé de chevauchements et de doubles emplois, recours limité aux délégations de pouvoir par rapport aux autres organisations.» Plus loin : «Une culture rigide, hostile aux risques et centralisée, qui accuse un manque de communications et de liaisons au plan horizontal.»

C'est ce qu'on appelle, dans un langage politiquement correct, une «organisation surdéveloppée». Résultat, la FAO a dû reconnaître récemment que, dans plusieurs de ses bureaux (hors Rome), les coûts administratifs dépassaient les dépenses liées aux programmes d'aide...

La FAO emploie plus de 3000 personnes, à Rome ou dans des bureaux à l'étranger. Son budget annuel s'élève à 380 millions de dollars environ. Il ne s'agit là que du budget de fonctionnement, ou «budget ordinaire», financé par les cotisations des 190 Etats membres (proportionnelles à leur population et à leurs revenus).

A cela s'ajoute un «budget extraordinaire», par définition fluctuant, consacré aux opérations réalisées sur le terrain pour le compte d'autres institutions, comme le PNUD, ou d'Etats qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour opérer dans telle ou telle région (c'est le cas de la Suisse, de la Suède, etc.).

Ces chiffres sont loin d'être excessifs, vu l'ampleur de la tâche. A titre de comparaison, les centres internationaux du Groupe consultatif de recherche agricole internationale (GCRAI), financés par la Banque mondiale, emploient près de 7000 personnes.

Un budget en forte baisse

3 - Un manque d'autonomie

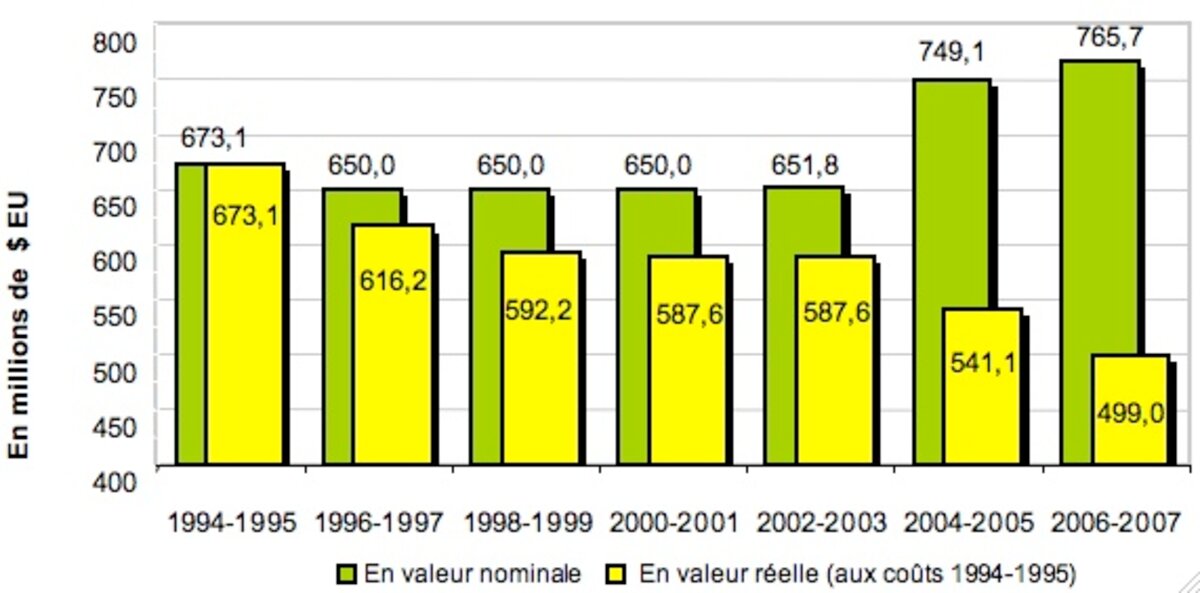

La FAO ne peut faire qu'avec le budget alloué par ses membres. Or, preuve du désintéressement de beaucoup d'Etats pour la question agricole ces dernières années, le budget ordinaire de l'institution, en dollars constants de 1994, enregistre un recul régulier. Une baisse de 31% sur l'ensemble de la période, accompagné d'un repli de 40% des effectifs. Impossible, dans ces conditions, de mettre en place des politiques à la hauteur des enjeux, plaide la FAO.

Le tableau (FAO) montre la baisse régulière du budget ordinaire de la FAO depuis 1994.

Parallèlement, la part de l'aide au développement des pays donateurs consacrée à l'agriculture s'est fortement rétrécie, passant de 17% dans les années 1980 à 3% seulement en 2007. Certains poids lourds mondiaux de l'agriculture n'ont en fait aucun intérêt à bouleverser l'ordre établi, et à transformer la FAO en autre chose qu'une simple machine à produire des statistiques, relèvent plusieurs experts...

Autre faiblesse de l'institution : elle ne fait pas le poids face aux autres poids lourds mondiaux. Ainsi, la FAO n'est autorisée qu'à fournir un soutien technique aux pays du Sud lors des négociations sur le volet agricole à l'OMC, pas davantage. Depuis 1982, date de l'intégration des questions agricoles aux négociations de l'OMC dans l'Uruguay Round, la FAO s'est donc contentée d'enregistrer, au fil des conférences, des décisions cruciales pour l'avenir de l'agriculture, acceptant, de facto, un rôle très secondaire dans les débats.

4 - Silence sur les questions les plus polémiques

Alors que le rapporteur spécial de l'ONU pointe du doigt les biocarburants et la spéculation sur certaines matières premières agricoles pour expliquer la crise actuelle, la FAO n'a jamais pris de position forte sur ces sujets. C'est là encore l'un des objectifs de la grande messe de Rome. «Il n'y a aucune action de prévu (...) sur la spéculation financière qui fait monter les prix des matières premières. Il y a pourtant des stratégies à adopter, notamment en instaurant des taxes sur ces mouvements financiers», regrette Olivier de Schutter, rapporteur de l'ONU, dans un entretien au Journal du dimanche du 1er juin.

Vers un nouveau «fonds mondial» ?

Face à ces critiques, la FAO est montée au créneau. Elle affirme avoir tiré la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises depuis 2002, sans jamais être entendue. Rappelle sa bonne gestion de dossiers très récents, comme ceux de la grippe aviaire ou de l'invasion des criquets pèlerins. Précise qu'une réforme de l'institution a été engagée depuis des mois, qui prévoit notamment la refonte de ses huit départements et le redéploiement de ses effectifs (davantage sur le terrain) pour améliorer son efficacité. Sans véritablement convaincre les observateurs jusqu'à présent.

Depuis des semaines, chacun y est donc allé de sa proposition pour muscler le système. Supprimer la FAO pour de bon ? «Si la FAO disparaissait, il faudrait la réinventer en grande partie. Le défi est de le faire avant qu'elle ne perde toute pertinence», estiment les experts indépendants du même rapport. Réintégrer le PAM au sein de la FAO ? «Cela serait très compliqué : la FAO est une agence spécialisée, tandis que le PAM est un programme directement relié aux Nations unies. Leurs statuts n'ont rien à voir...», avance Alex Evans, de la NYU. Doper le Fida, de l'avis de tous moins bureaucratique et plutôt efficace, quitte à faire de la FAO une simple agence de statistiques ? Politiquement impossible.

D'autres, notamment du côté des céréaliers français, appellent de leurs vœux une super-structure qui regrouperait l'expertise de la FAO, les fonds du Fida et les compétences commerciales de l'OMC en matière agricole... L'ONG Action contre la faim a elle aussi apporté sa contribution au débat, en proposant la création d'un Fonds mondial dédié à la lutte contre la faim et la malnutrition, calqué sur le modèle du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, lancé en 2006. Quitte à fragmenter un peu plus le paysage institutionnel ?

«Il faut une rupture dans les mécanismes d'aide, un dispositif plus vertueux, qui associerait les pays bénéficiaires à sa gouvernance, de la même façon que le Fonds contre le sida prend en compte les associations de malade... », avance François Danel, d'ACF.

Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères, aurait manifesté de l'intérêt pour le projet. Reste à voir ce que Nicolas Sarkozy en aura retenu, lors de son discours, mardi à Rome, au premier jour de la conférence internationale.