Il va y avoir du changement dans les coulisses du dossier Sarkozy-Kadhafi. Le principal juge qui instruit l’affaire des financements libyens, Serge Tournaire, doit quitter son cabinet parisien début septembre pour rejoindre le tribunal de Nanterre.

Atteint par la limite de durée qu’un juge d’instruction spécialisé peut passer au même endroit — celle-ci est fixée à dix ans —, Serge Tournaire va laisser sa place de premier juge chargé de ce dossier ultrasensible à sa collègue Aude Buresi. Celle-ci a l’avantage de déjà parfaitement connaître les méandres de l’affaire, étant désignée comme juge numéro 2 depuis le début des investigations au printemps 2013.

Agrandissement : Illustration 1

Six ans après l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris (et huit ans après les premières révélations de Mediapart), l’instruction a d’ores et déjà permis de dégager une impressionnante somme de faits qui, agrégés et mis en cohérence, forment le faisceau d’indices graves et concordants, pour reprendre la terminologie du code de procédure pénale, ayant justifié aux yeux des juges les mises en examen de :

– Nicolas Sarkozy, pour « corruption passive », « recel de détournement de fonds publics » et « financement illicite de campagne électorale » ;

– Claude Guéant, pour « corruption passive », « complicité, blanchiment et recel de corruption », « recel de détournements de fonds publics », « complicité de financement illégal de campagne », « faux », « usage de faux » et « blanchiment de fraude fiscale » ;

– Éric Woerth, pour « complicité de financement illégal de campagne » ;

– L’homme d’affaires Ziad Takieddine, pour « complicité de corruption » et « complicité de détournement de fonds publics » ;

– ainsi que l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’un autre intermédiaire actuellement retenu à Londres, rival du précédent, Alexandre Djouhri, pour « corruption active », « faux et usage de faux », « complicité de détournement de fonds publics », « recel et blanchiment de détournement de fonds publics » et « blanchiment de fraude fiscale ».

En droit, cela ne signifie pas qu’ils sont coupables – seul un tribunal correctionnel pourra le dire s’ils sont renvoyés pour y être jugés lors d’un procès –, mais qu’ils sont suspects.

Face à cette situation de fait, la stratégie de défense du « clan Sarkozy » dans l’affaire libyenne se décline désormais en trois axes : un silence obstiné face aux magistrats, des manœuvres procédurales visant à délégitimer les juges d’instruction pour (notamment) gagner du temps et, en attendant, une communication politique outragée afin de se présenter face à l’opinion comme la victime d’une « machination ».

Mais l’opération de communication sarkozyste de cet été sur le dossier libyen, largement alimentée par une série d’articles du Journal du dimanche – dont le directeur (et auteur desdits articles) n’a pas hésité à évoquer dans l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs actuelles une éventuelle nouvelle affaire Dreyfus (sic) –, a surtout consisté à masquer deux réalités autrement gênantes pour l’ancien président.

Deux dérobades.

Primo, Nicolas Sarkozy, comme ses deux anciens lieutenants Claude Guéant et Brice Hortefeux (qui a été placé sous le statut de témoin assisté), a décidé de ne pas répondre à la moindre question des juges.

Secundo, il s’est désisté à bas bruit, début juillet, de sa plainte en diffamation contre Mediapart et l’intermédiaire Ziad Takieddine quelques semaines avant un procès qui devait avoir lieu à la rentrée.

On a connu attitude plus cohérente pour qui se dit serein. De sorte que, regardée du point de vue du clan Sarkozy et de ses soutiens – y compris médiatiques –, la situation ressemble de plus en plus à cette fulgurance d’Edgar Allan Poe tirée de Double Assassinat dans la rue Morgue : « Nier ce qui est, et expliquer ce qui n’est pas. »

Alors voici ce qui, dans ce dossier, est ; et voici pourquoi ce qui n’est pas n’est pas.

♦ Du fiasco saoudien à l’eldorado libyen

À l’origine de l’affaire libyenne, il y a paradoxalement l’Arabie saoudite. Ou plutôt un fiasco saoudien. Sitôt arrivé au ministère de l’intérieur en 2002, le cabinet de Nicolas Sarkozy active une vieille connaissance de l’époque Balladur, l’homme d’affaires Ziad Takieddine, pour mener à bien en 2003 et 2004 la conclusion d’un gigantesque contrat de défense, baptisé « Miksa », avec les Saoudiens. Le montant du marché est vertigineux : 7 milliards d’euros. Celui des commissions occultes promises au réseau Takieddine aussi : 350 millions d’euros.

Tout était prêt. Mais les chiraquiens, informés des tractations et suspectant l’existence de possibles canaux de financements occultes dans la perspective de l’élection de 2007, mettent fin d’autorité aux négociations. À l’époque, la haine est tenace entre le vieux lion Jacques Chirac, président de la République, et le jeune loup Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur. Ce dernier sera même obligé d’annuler à la dernière minute, début 2004, un déplacement à Riyad à la demande expresse de l’Élysée. Une humiliation. Et une porte qui se ferme.

Le soupçon chiraquien était-il crédible ? Le fait est que Ziad Takieddine est accusé par la justice d’avoir été dix ans plus tôt, entre 1993 et 1995, en association avec deux intimes de Nicolas Sarkozy (son ancien collaborateur à Bercy Thierry Gaubert et Nicolas Bazire, son futur témoin de mariage), le porteur de valises des balladuriens grâce à l’argent noir prélevé sur des contrats d’armement gouvernementaux avec l’Arabie saoudite (déjà) et le Pakistan. Un procès doit avoir lieu cet automne, vingt-cinq ans après les faits ; c’est ce que l’on appelle le volet financier de l’affaire Karachi.

Sur les cendres de ce fiasco saoudien va naître l’histoire libyenne de Nicolas Sarkozy. Le même homme de l’ombre est toujours à la manœuvre, Ziad Takieddine. C’est lui qui, une nouvelle fois, se charge en coulisses de la diplomatie parallèle du cabinet Sarkozy, lui qui assure dès le printemps 2005 le lien avec le nouvel eldorado qu’incarne la Libye du colonel Kadhafi. Quantité de documents aux mains des juges (lettres, rapports, notes, témoignages…) prouvent aujourd’hui que Takieddine fut l’obligé des sarkozystes vis-à-vis des autorités libyennes.

Mieux : des photos révélées en 2011 par Mediapart ont montré qu’à la même période l’un des plus proches lieutenants de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, passait du bon temps en famille aux frais de Takieddine sur son yacht immatriculé au Luxembourg ou dans son hôtel particulier situé près du Trocadéro, à Paris. Le même Takieddine que les sarkozystes, qui l’ont tant choyé et défendu, présentent aujourd’hui comme un « voyou » et un « sinistre individu » – les mots sont de Sarkozy.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

♦ Guéant, la sentinelle

La première sentinelle officielle de Nicolas Sarkozy en Libye sera le préfet Claude Guéant, son directeur de cabinet et homme de confiance. Ziad Takieddine lui organise de bout en bout, fin septembre 2005, un discret déplacement à Tripoli. Un voyage qui, d’après les notes préparatoires de l’homme d’affaires, « doit revêtir un caractère secret ». « Il sera préférable que CG se déplace seul, et que le déplacement s'effectue “sans fanfare”. L'autre avantage : plus à l'aise pour évoquer l'autre sujet important, de la manière la plus directe… », écrit Takieddine, lourd de sous-entendus.

Durant son escapade à Tripoli, le bras droit de Sarkozy va rencontrer secrètement, « à l’insu des services de l’ambassade », d’après les juges, l’un des principaux dignitaires libyens, Abdallah Senoussi, chef des services de renseignement militaires et beau-frère de Kadhafi.

L’homme a été condamné en 1999 par la cour d’assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été le principal instigateur de l’attentat contre l’avion de ligne DC10 d’UTA ; il est donc toujours visé par un mandat d’arrêt international quand il reçoit en toute discrétion le numéro deux de la place Beauvau…

La rencontre Guéant-Senoussi, qui a lieu hors de la vue de tout diplomate et de tout officiel français, qui n’a été inscrite à aucun agenda et ne fera l’objet d’aucun compte rendu, est chaperonnée par Takieddine, dans le double rôle de l’entremetteur et du traducteur.

♦ Du matériel d’espionnage français pour la dictature

« Lors de cette rencontre, a raconté plus tard Senoussi aux juges, il a été décidé que la Libye bénéficierait d’une technologie sécuritaire par le biais d’une entreprise qui collabore avec le ministère de l’intérieur. »

Ce marché avec une société française, piloté depuis la Libye par Senoussi, existe-t-il ? La réponse est oui. Il s’agit d’un vaste contrat commercial obtenu par l’entreprise Amésys, qui a notamment vendu en 2007 à la Libye de Kadhafi du matériel d’espionnage numérique. Un contrat qui a posé de nombreux problèmes.

Dans une note de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) du 30 mars 2007, récemment obtenue par les juges, on peut ainsi lire : « La livraison à la Libye de matériels d’interception de communications et de contre-mesure électronique est extrêmement sensible et génère une certaine tension au sein des personnels amenés à s’en occuper. Il conviendra de s’assurer que ces matériels sont vendus avec les autorisations nécessaires. »

Le matériel français a non seulement été livré à Tripoli, mais a été copieusement utilisé par le régime Kadhafi, notamment au moment des révoltes de Benghazi en 2011 – certains opposants ont été torturés après avoir été débusqués via le système Amésys. À cause de la France, donc. « Il nous a été utile en Libye et à l’étranger, car nous interceptions toutes les communications par Internet entre les membres de l’opposition en Libye et à l’étranger », a confirmé Senoussi sur procès-verbal.

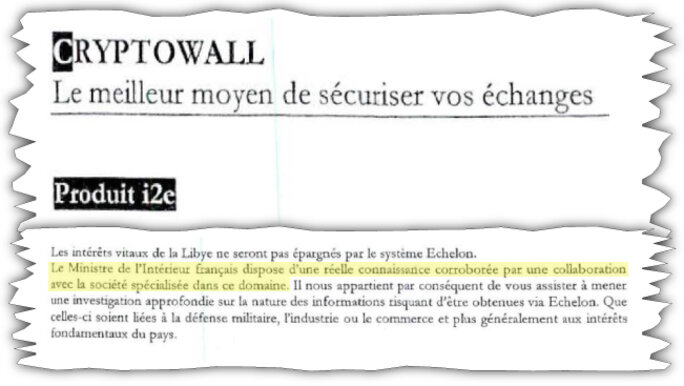

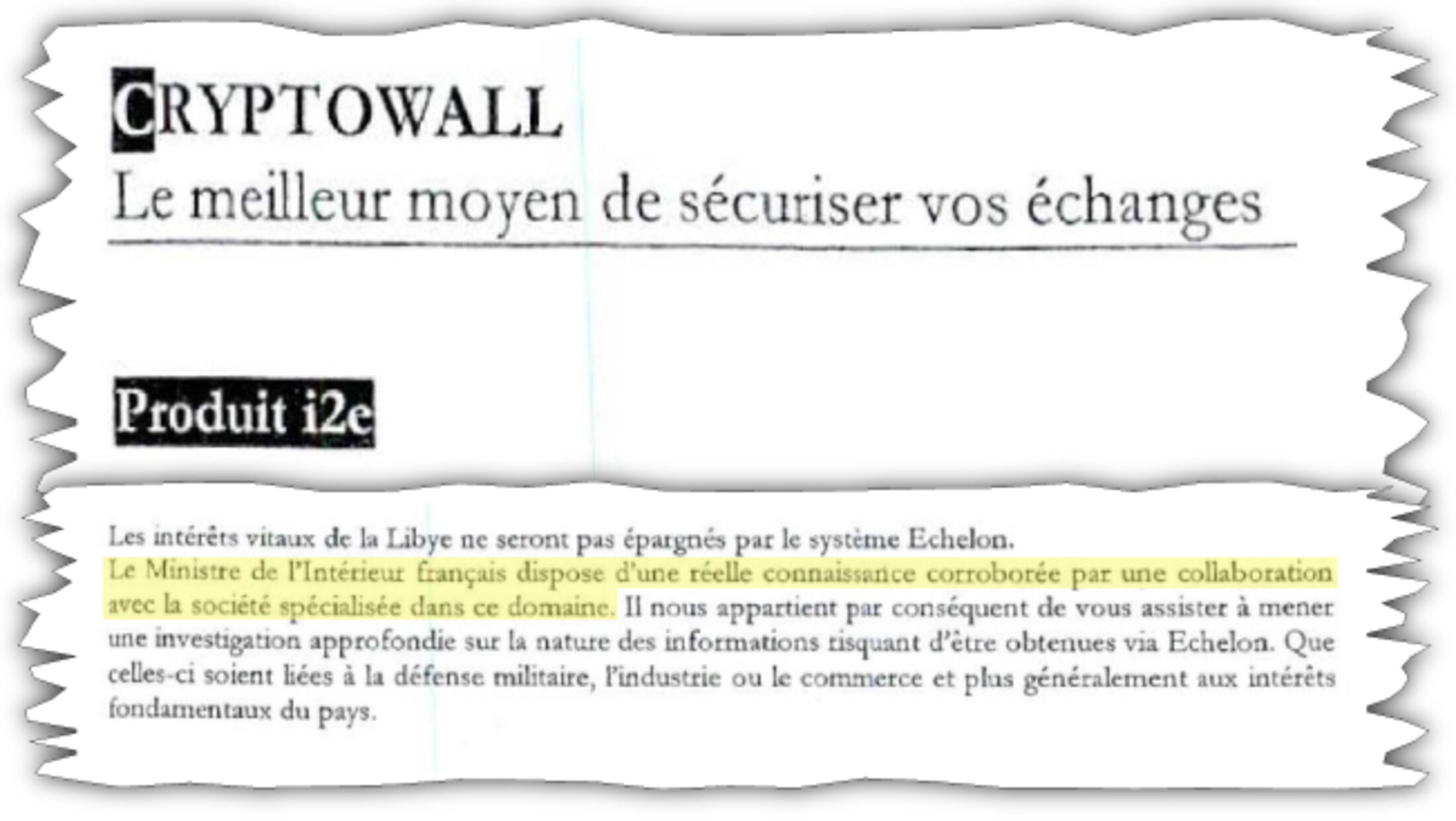

Le dignitaire libyen avait-il par ailleurs raison de dire que cette société entretenait un lien serré avec le ministère de l’intérieur sous Sarkozy ? Là encore, la réponse est positive. C’est la société elle-même qui en parle le mieux. Dans une plaquette promotionnelle adressée aux Libyens, Amésys écrivait : « Le ministre de l’intérieur français [Nicolas Sarkozy – ndlr] dispose d’une réelle connaissance corroborée par une collaboration avec la société spécialisée dans ce domaine. »

Agrandissement : Illustration 5

Ce contrat a également permis à Ziad Takieddine de percevoir près de 5 millions d’euros de commissions occultes, en même temps qu’il orchestrait la diplomatie parallèle du cabinet Sarkozy avec Tripoli.

♦ Les mystères du premier tête-à-tête Sarkozy-Kadhafi

La visite de Claude Guéant en Libye était le prélude à un déplacement plus officiel, quoique éclair, de Nicolas Sarkozy à Tripoli quelques jours plus tard, le 6 octobre 2005. Bien que « seulement » ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, qui ne cache déjà pas ses ambitions présidentielles, est reçu comme un véritable chef d’État par Mouammar Kadhafi. Le dictateur accueille le Français sous sa fameuse tente bédouine avec tous les égards du régime.

Agrandissement : Illustration 6

Officiellement, le « premier flic de France » est venu parler antiterrorisme et immigration illégale avec l’homme fort de Tripoli. Un long tête-à-tête, en la seule présence de leur interprète respectif, a lieu entre les deux hommes. Le traducteur libyen, Moftah Missouri, a assuré qu’un soutien financier à la future campagne électorale a été évoqué ce jour-là, ce que son homologue française a refusé de confirmer ou d’infirmer devant les enquêteurs puis les juges, arguant du secret professionnel auquel elle est astreinte.

À la sortie de cet entretien en petit comité, l’ambassadeur de France en Libye, Jean-Luc Sibiude, s’est contenté pour sa part de glisser « sur le ton de la plaisanterie », selon ses déclarations aux juges : « Ils ont dû s’en dire des choses… »

En garde à vue, devant les policiers de l’Office central anticorruption (OCLCIFF), Nicolas Sarkozy a récusé toute discussion d’ordre financier.

♦ Le pacte secret du clan Sarkozy pour blanchir Senoussi

L’ancien président a en revanche admis que le Guide libyen lui avait parlé de la situation judiciaire de son beau-frère, Abdallah Senoussi, qui mettait le régime dans le plus grand des embarras.

Un hasard sans doute : moins de deux mois plus tard, fin novembre 2005, l’avocat personnel et ami intime de Sarkozy, Me Thierry Herzog, se rend discrètement à Tripoli pour rencontrer l’équipe de défense pénale d’Abdallah Senoussi. L’objectif : proposer aux Libyens un plan d’action judiciaire et politique pour rendre inopérant le mandat d’arrêt visant le beau-frère de Kadhafi. En d’autres termes, lui assurer la tranquillité. C’est ce qui ressort du compte-rendu de cette rencontre obtenu par Mediapart et authentifié par l’enquête. Interrogé par les policiers, Thierry Herzog a opposé le secret professionnel et refusé de faire le moindre commentaire.

Agrandissement : Illustration 7

Seulement voilà, les enquêteurs ont recueilli ces derniers mois plusieurs preuves matérielles de l’activisme du clan Sarkozy visant, dès 2005, à blanchir judiciairement Senoussi, qui avait dûment signé un mandat à l’endroit de Me Herzog pour assurer la défense de ses intérêts dans l’affaire du DC10.

Les tentatives d’obtenir des faveurs judiciaires pour Senoussi ont d’ailleurs duré longtemps, jusqu’après l’accession de Sarkozy à la présidence de la République. Les notes personnelles de Ziad Takieddine font ainsi apparaître qu’une réunion s’est tenue le 16 mai 2009, à l’Élysée, avec le secrétaire général Claude Guéant, dans le but de « mettre de côté le mandat d’arrêt » visant Senoussi. Des « conclusions » de Thierry Herzog sont évoquées. Or, les policiers ont obtenu dans les archives de la présidence de la République la confirmation d’un rendez-vous de Takieddine à l’Élysée le même jour avec… Claude Guéant.

La défense du clan Sarkozy consiste aujourd’hui à accuser le juge Serge Tournaire, à la suite de « révélations » du JDD, d’avoir passé un pacte « secret » avec Abdallah Senoussi pour qu’il accuse à tort Nicolas Sarkozy. Le député sarkozyste Éric Ciotti a même écrit à la ministre de la justice pour réclamer une enquête sur le magistrat… La vérité est pourtant à 180° et la ficelle un peu grosse : ce sont en réalité les sarkozystes qui, pendant des années, ont œuvré en faveur de Senoussi, comme le démontre le dossier judiciaire.

♦ Hortefeux-Senoussi-Takieddine : le rendez-vous de Tripoli

Par la force des choses, Abdallah Senoussi est devenu un protagoniste central de l’affaire, mais aussi le sparadrap des sarkozystes. C’est un condamné qu’ils ont protégé au-delà de toute rationalité étatique. Et qu’ils ont rencontré à plusieurs reprises dans le dos de tout le monde. Car après Claude Guéant, l’autre plus proche lieutenant de Sarkozy, Brice Hortefeux – « mon ami de toujours », comme l’ex-président l’avait qualifié dans un livre au milieu des années 1990 –, a lui aussi rencontré secrètement Abdallah Senoussi.

Une fois de plus, le rendez-vous s’est fait en présence de Ziad Takieddine, et seulement de Takieddine. La scène s’est déroulée le 21 décembre 2005, à Tripoli. Brice Hortefeux s’était rendu en Libye en tant que ministre… des collectivités territoriales françaises, rattaché au ministère de l’intérieur de Sarkozy. L’ambassadeur de France, Jean-Luc Sibiude, s’est souvenu sur procès-verbal que cette visite n’avait « pas grand sens ». Ou alors un sens inavouable.

La rencontre du trio Hortefeux-Senoussi-Takieddine s’est faite, comme trois mois plus tôt avec Guéant, sans ambassadeur, sans diplomate, sans officier de sécurité, sans traducteur officiel. Difficile de faire plus caché. Qu’a-t-on à se dire de si important quand on dissimule à deux reprises, en l’espace de trois mois seulement, une rencontre avec un condamné, et ce en présence d’un porteur de valises notoire ?

En audition, Hortefeux a eu du mal à se souvenir de la teneur exacte de la conversation évaluée à une quarantaine de minutes, si ce n’est des paroles échangées sur la politique migratoire, sujet dont ni Senoussi ni Takieddine ne sont pourtant en charge… « Je savais qu’il avait été lourdement condamné, mais je ne connaissais pas les détails, notamment l’existence d’un mandat d’arrêt », a assuré Hortefeux aux policiers.

Senoussi, entendu à plusieurs reprises en Libye, a quant à lui indiqué à la justice que les deux hommes ont parlé d’argent.

Interrogé par les policiers sur cette rencontre Senoussi-Hortefeux, qui fait suite à celle organisée avec Guéant, tout aussi secrète, tout aussi anormale, Nicolas Sarkozy a botté en touche : « Je ne le savais pas, cela ne s’est pas fait à ma demande. » À croire qu’il fut, place Beauvau, l’homme le moins bien informé de France.

♦ Les mallettes de Takieddine, qui avoue

Plusieurs flux financiers, venus de Libye ou passés par des Libyens, ont été identifiés par l’enquête judiciaire. D’abord, il y a des aveux. Ceux formulés fin 2016 par Ziad Takieddine, qui s’est accusé d’avoir transporté en trois fois 5 millions d’euros en espèces venus de Libye, pour les remettre à Claude Guéant (deux fois) et Nicolas Sarkozy (une fois) au ministère de l’intérieur entre fin 2006 et début 2007.

Ziad Takieddine a affirmé que les fonds provenaient d’Abdallah Senoussi, qui avait spontanément déclaré devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye en 2012, dans un procès-verbal longtemps resté inconnu, qu’il avait supervisé le financement du clan Sarkozy en 2007 (même date) à hauteur de 5 millions d’euros (même somme) par l’intermédiaire de Ziad Takieddine (même homme). Les conséquences du témoignage de Takieddine dans lequel il s’auto-incriminait pour la première fois n’ont pas été minces pour lui : il a été mis en examen dans la foulée.

Il s’agit exactement du même schéma corruptif présumé qui lui vaut d’être prochainement jugé devant le tribunal correctionnel de Paris dans le volet financier de l’affaire Karachi, en compagnie de deux proches de Nicolas Sarkozy.

Et l’hypothèse selon laquelle Takieddine a pu convoyer des fonds en espèces depuis la Libye est loin d’être fantasque. Pour cause : l’homme d’affaires a été interpellé à la descente d’un avion privé en provenance de Tripoli sur l’aéroport du Bourget en mars 2011, quelques jours avant le déclenchement de la guerre en Libye, avec 1,5 million d’euros en liquide dans une valise. Personne n’a jamais su précisément ce que recouvraient ces fonds, qui lui avaient été remis par le régime Kadhafi.

♦ Sur la piste des virements libyens

Entendu à plusieurs reprises ces dernières années – il est emprisonné comme de nombreux anciens dignitaires du régime après la guerre de 2011 –, Senoussi a confirmé la corruption. Il a indiqué que celle-ci avait d’abord été opérée dans son souvenir – nous sommes une décennie et une guerre après les faits – par des virements, avant une éventuelle remise en espèces par Takieddine. Il diverge ainsi avec l’homme d’affaires sur le circuit exact des modalités de financement.

L’ancien chef de cabinet de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du dictateur, avait lui aussi indiqué dès 2013 qu’une société de Takieddine avait été utilisée pour les transferts de fonds, passant notamment par un compte au Liban, le pays d’origine de Takieddine. Il évoquait également des comptes en Allemagne et en Suisse.

Ces virements existent-ils ? La réponse est oui. L’enquête judiciaire a établi qu’une société offshore de Ziad Takieddine, Rossfield Trading Ltd., domiciliée dans les îles Vierges britanniques, a reçu en 2006 6 millions d’euros en provenance de Libye, dont 2 millions directement des services de Senoussi.

Agrandissement : Illustration 8

La commission rogatoire internationale revenue du Liban ne donne pas accès aux juges français à la totalité des comptes, mais fait son propre résumé des « transferts » bancaires, sans évoquer de sorties d’espèces. Le JDD en a conclu récemment que les espèces n’existent pas et qu’il n’y a eu par conséquent aucune redistribution des sommes à quiconque.

C’est, à ce stade de l’enquête judiciaire, aller très vite en besogne. D’abord, de nombreux virements sont partis du compte libanais de Rossfield vers d’autres sociétés de Takieddine, dont les flux n’ont pas encore été analysés par les enquêteurs. Ensuite, ladite société Rossfield dispose de deux comptes bancaires au Liechtenstein et d’au moins deux autres en Suisse.

Dans les archives numériques de Takieddine, les enquêteurs ont notamment découvert un compte (no 721557) logé dans une banque privée de Zurich, Maerki Baumann & Co. Ce compte serait en lien avec Rossfield. Or de récentes investigations revenues de Suisse ont établi que ni Takieddine ni Rossfield n’en étaient ayants droit ou y avaient une procuration. Mais ce compte, affirme la banque, existe bel et bien. À qui appartient-il ? La banque ne le dit pas.

L’enseignement de l’enquête sur l’affaire Karachi a par ailleurs montré que les circuits utilisés par le réseau Takieddine pour les financements occultes passaient par des montages autrement plus complexes qu’une simple équation : transfert puis retrait à partir du même compte.

Les investigations ne sont donc pas closes. Mais pour les sarkozystes, elles s’effondrent déjà. La nouvelle théorie défendue par les proches de l’ancien président consiste désormais à dire que Ziad Takieddine a gardé l’argent pour lui et a arnaqué les Libyens sur le dos de la campagne présidentielle de 2007.

La thèse est pour le moins osée. Pourquoi un homme d’affaires, dont le patrimoine constitué avant 2007 avoisine déjà les 100 millions d’euros, irait escroquer une dictature grâce à laquelle il gagne ou va gagner beaucoup d’argent (près de 5 millions sur le marché Amésys, près de 10 millions grâce à Total en Libye, etc.), le tout au détriment d’un clan politique français qui lui permet de faire toutes ses affaires depuis des décennies et qu’il a déjà financé par le passé, selon la justice ?

Si l’on résume : un dignitaire libyen affirme avoir opéré des virements, qui existent, et celui qui en a été destinataire s’accuse d’avoir convoyé de l’argent liquide au profit de politiques français. La question qui se pose donc est de savoir s’il est possible que les sarkozystes aient brassé des espèces d’origine inconnue avant, pendant et après la campagne présidentielle.

La réponse est oui.

♦ La chambre forte de Guéant

Devenu directeur de la campagne présidentielle de 2007, le bras droit de Nicolas Sarkozy a loué entre le 21 mars et le 31 juillet 2007, c’est-à-dire durant la campagne présidentielle, une chambre forte à l’agence Opéra de la BNP. Claude Guéant s’y est présenté à sept reprises pendant cette période. Le personnel de la banque a concédé devant les enquêteurs qu’il était rarissime qu’un particulier loue un coffre-fort d’une si grande taille. Il fallait manifestement beaucoup de place : un homme pouvait entrer debout sans se baisser dans le coffre…

Agrandissement : Illustration 9

« Il s’agissait de stocker en sécurité, ce qui n’était pas le cas au siège de campagne, des archives personnelles appartenant à M. Sarkozy et à moi-même, provenant de nos fonctions au ministère […] Je pense aux discours que M. Sarkozy avait pu faire », a assuré en garde à vue le plus sérieusement du monde Claude Guéant.

Dans un récent ouvrage de deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, La Haine, les années Sarko (Fayard), Claude Guéant a précisé que parmi les fameux documents qui prenaient tant de place, « il y avait certes des discours de Sarkozy, mais il y avait aussi des documents classifiés du ministère de l’intérieur, sur des affaires corses, de terrorisme, des affaires arrivées en début de campagne, sur des mises en cause de Nicolas Sarkozy, notamment l’affaire de son appartement de Neuilly-sur-Seine… Bref, j’avais rassemblé toutes les pièces pour le disculper de toute mise en cause ».

Problème : quand il a été interrogé sur ce coffre géant – et quand il acceptait encore de répondre aux questions –, Nicolas Sarkozy a répondu, démuni : « Je ne savais pas qu’il y avait cette location avant de l’apprendre par la presse. »

Les policiers lui ont rappelé que, directeur de campagne pendant l’élection de 2007, Claude Guéant était probablement l’un des hommes les plus occupés de France. Et ils s’interrogent : « Pour quelles raisons Claude Guéant a-t-il pris le temps, durant cette période si dense pour lui, de se rendre dans cette chambre forte à sept reprises entre mars et juillet 2007 ? » Nicolas Sarkozy a répondu : « Je n’en ai aucune idée. Il ne m’en informait pas. » Étrange pour un directeur de campagne qui dit l’avoir loué pour entreposer des documents censés assurer sa défense en cas de mises en cause.

De nombreux membres de l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, entendus au sujet du coffre-fort de Guéant, ont d’ailleurs observé un silence embarrassé sur les déclarations du directeur de campagne, quand ils n’ont carrément pas mis en cause son alibi, subodorant que le coffre était selon toute vraisemblance garni d’argent liquide.

L’argent en espèce et son « usage immodéré » par Claude Guéant, selon les mots d’un rapport de police, c’est en effet une longue histoire. D’après le dossier judiciaire, Guéant a ainsi disposé entre 2003 et 2013 d’au moins 325 000 euros en cash – il s’agit des sommes dont les policiers ont pu retrouver la trace –, alors que sur la même décennie il n’a retiré de ses comptes en banque que 2 450 euros et qu’il a reconnu la perception de 110 000 euros détournés des caisses du ministère de l’intérieur et pour lesquels il a été condamné en première instance et en appel.

Reste donc un minimum de 211 550 euros au sujet desquels Claude Guéant a opposé une seule réponse face aux magistrats : « J’exerce mon droit au silence. »

♦ Les enveloppes de la campagne

Les policiers de l’Office anticorruption ont également pu établir que d’importantes sommes en espèces, jamais déclarées aux autorités de contrôle, avaient inondé la campagne présidentielle, comme finira par le reconnaître en audition le trésorier Éric Woerth, actuel président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Tout en essayant de minimiser les montants en jeu, alors que certains témoins ont parlé de « centaines d’enveloppes », Éric Woerth a affirmé que les sommes provenaient de dons anonymes envoyés par voie postale. Ses explications ont été jugées « captieuses » par la police, c’est-à-dire qu’elles visent délibérément à tromper, le chef du courrier de l’UMP de l’époque ayant réfuté ces affirmations.

En septembre 2017, la police a évoqué dans un rapport de synthèse « l’absence de sincérité des comptes de campagne » et l’« ampleur de la circulation d’espèces en marge de la campagne ».

♦ Les liasses du conseiller Boillon

Il appelait Kadhafi « papa », lequel lui donnait du « mon fils ». Conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l’intérieur puis à l’Élysée, Boris Boillon a été interpellé en juillet 2013, gare du Nord, à Paris, avec 350 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarés.

Agrandissement : Illustration 10

Très proche de la dictature libyenne – il a même forcé la main d’une préfecture pour donner la nationalité française à la femme du directeur de cabinet de Kadhafi – Boris Boillon a affirmé que les fonds provenaient d’un business personnel en Irak, où il s’était reconverti dans le privé après y avoir été ambassadeur. Le diplomate a expliqué qu’il avait été rémunéré là-bas en espèces par un entrepreneur local parce que le système bancaire irakien fonctionne mal.

Non seulement les enquêteurs ont retrouvé une ancienne interview dans laquelle l’ambassadeur Boillon vantait les mérites du système bancaire irakien, mais l’entrepreneur en question a formellement démenti cette remise d’espèces. Pire : les documents comptables présentés par Boillon pour justifier ce cash ont, d’après les enquêteurs, été fabriqués postérieurement à son interpellation.

Mais ce n’est pas tout. L’étude des billets – neufs et dont les numéros se suivent pour l’essentiel – a permis d’établir qu’ils n’ont jamais intégré le circuit commercial réel. En un mot, l’argent ne venait pas d’Irak mais d’ailleurs. Et d’après l’enquête, les billets ont, selon toute vraisemblance, été livrés à une institution ou un État après leur impression.

L’essentiel des billets retrouvés sur Boillon – 257 400 euros en billets de 100 – provient de la Banque centrale de Finlande qui les a fabriqués, en juin 2003. Les enquêteurs ont logiquement déduit dans un rapport de synthèse de septembre 2016 que ces billets n’ont pas circulé pendant dix ans, ceux-ci ayant été découvert sur Boillon en juillet 2013 avec leur bande d’enliassement d’origine. D’autres billets ont été fabriqués en 2008 par la Banque centrale d’Italie.

Selon le JDD, manifestement désireux de sauver chaque sarkozyste du bourbier libyen, c’est la preuve que « l’argent de Boris Boillon ne venait pas de Kadhafi », comme l’hebdomadaire l’a écrit en titre d’un récent article. Il est en vérité impossible de conclure de la sorte, comme il est impossible de conclure dans un sens inverse.

Prenons l’exemple des billets finlandais. Rien ne permet de savoir quand, entre 2003 et 2013, et encore moins par qui ces billets ont été remis à Boris Boillon, qui ne les a manifestement pas touchés ; s’agissait-il d’un reliquat ? D’ailleurs, les enquêteurs écrivent dans leur rapport de 2016 : « Il n’a donc pas été possible de déterminer le suivi des billets, après leur impression et leur livraison aux banques centrales identifiées ».

La seule certitude, c’est que Boris Boillon a menti quant à leur provenance. L’autre certitude, c’est que les juges de l’affaire libyenne disposent de la déposition d’un témoin protégé, un dignitaire libyen enregistré sous le matricule 123, selon lequel plusieurs millions d’euros ont été remis « directement » à Boris Boillon et Claude Guéant, à Syrte en Libye. Pour prouver qu’il connaît bien Boris Boillon, qui dément lui aussi tout financement libyen, le témoin sous X a donné aux enquêteurs les deux numéros de téléphone belge de Boillon. Ce sont les bons.

♦ Les « relations liquides » de Hortefeux

Depuis des années, dans diverses procédures judiciaires, des témoignages ont affleuré sur de possibles remises d’espèces à Brice Hortefeux.

Cela ressort par exemple d’un texto assassin que l’ancienne ministre de la justice sous Sarkozy, Rachida Dati, avait envoyé à Brice Hortefeux en septembre 2013. Le message débutait par un tonitruant « Salut le facho ! » et se poursuivait par : « Je vais dénoncer l’argent liquide que tu as perçu pour organiser des rdv auprès de Sarko lorsqu’il était président, des relations tout aussi liquides que tu as eues avec Takieddine. »

Questionné par la police sur ce SMS, Brice Hortefeux a répondu : « Mes relations avec Rachida Dati sont notoirement cycliques et elle a elle-même dit qu’il s’agissait de “conneries”, ce que je confirme. »

« Takieddine a-t-il remis des espèces ? » lui ont tout de même demandé les policiers. Brice Hortefeux a démenti.

Pourtant, l’ex-femme de Ziad Takieddine, Nicola Johnson, entendue il y a plusieurs années dans le volet financier de l’affaire Karachi, avait un autre souvenir des relations entre son ex-époux et Brice Hortefeux : « En 2005, nous vivions avenue Georges-Mandel [à Paris, ndlr], avait-elle expliqué sur procès-verbal. Je me trouvais à l’étage. Ziad est arrivé énervé dans la chambre et il m’a dit qu’il fallait qu’il trouve de l’argent car Brice et Thierry étaient en bas. J’avais cru comprendre que cet argent était pour Brice, mais je ne l’ai pas vu lui remettre. Je ne savais pas non plus pour quelle raison il rémunérait Brice. »

La scène avait manifestement marqué l’ex-épouse de Takieddine. « Ce jour-là, je m’en rappelle, car Ziad fouillait dans sa mallette, dans le coffre-fort et dans son bureau. Il a rassemblé une somme d’argent, mais je suis incapable de vous dire le montant. » Brice Hortefeux avait alors vigoureusement démenti.

Il a dû en faire de même devant les policiers de l’affaire libyenne, mais cette fois suite aux déclarations de son ex-femme à lui, Valérie Hortefeux. En perquisition à son domicile puis dans un coffre en banque, les enquêteurs ont découvert près de 55 000 euros en espèces. Valérie Hortefeux a indiqué qu’une partie de l’argent pouvait provenir de son ex-mari. « Je n’ai jamais remis d’espèces à ma femme », s’est défendu Brice Hortefeux.

« Pourquoi raconte-t-elle ça ? » s’interrogent les policiers. L’ancien ministre de l’intérieur sèche : « Je n’en connais pas la raison, mais c’est totalement faux. »

En étudiant la provenance des billets saisis, les enquêteurs ont découvert que certains avaient été fabriqués en 2001 et 2007. « Comment expliquez-vous que votre épouse soit en possession de billets si anciens ? », demandent-ils à Hortefeux. Qui ne sait pas : « Je n’ai aucun élément d’explication si ce n’est pour rappeler que je ne lui ai jamais remis d’espèces. »

♦ Les carnets du noyé du Danube

Y avait-il un autre canal de financement libyen présumé que celui de Senoussi, qui y avait un intérêt personnel (sa situation judiciaire dans le dossier du DC10) ? La réponse est oui. Senoussi a lui-même indiqué en audition que sa filière ne représentait qu’« une partie du soutien » octroyé par le régime libyen à Sarkozy. Un document de 2007, écrit de la main de l’ancien premier ministre et ministre du pétrole libyen, Choukri Ghanem, désigne formellement d’autres circuits.

Ce document est capital dans l’enquête. Pendant longtemps, la défense des sarkozystes a consisté à affirmer que l’affaire des financements libyens était une forgerie du régime libyen à l’aube de la guerre de 2011, qui aboutira à l’exécution de Kadhafi.

Agrandissement : Illustration 11

Or le carnet de Choukri Ghanem, qui date de 2007, prouve qu’il n’y a eu aucune fabrication en 2011, le dignitaire ne pouvant prévoir quatre ans à l’avance l’émergence d’une guerre, a fortiori dans une période où Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi étaient en pleine « lune de miel », pour reprendre les mots d’un ambassadeur américain à Paris.

Que disent concrètement les carnets Ghanem ? À la date du 29 avril 2007, Choukri Ghanem écrit avoir déjeuné avec le directeur de cabinet de Kadhafi, Bachir Saleh, et le premier ministre alors en fonctions, Baghdadi al-Mahmoudi. Choukri Ghanem relate cet épisode à deux reprises sur deux supports différents, un papier libre puis un agenda. Chacun de ces extraits a fait l’objet de trois traductions judiciaires. Soit six traductions en français au total.

Les voici.

— Traduction 1 : « Bachir [Saleh – ndlr] a commencé à parler et a dit avoir transféré 1,5 million d’euros à Sarkozy, et que Saïf [al-Islam Kadhafi – ndlr] a payé 3 millions d’euros à Sarkozy, il a reçu aussi 2 millions d’euros par l’intermédiaire d’Abdallah Senoussi ».

— Traduction 2 : « Bachir a dit avoir payé 1,5 million d’euros à Sarkozy, de plus que Saïf lui a envoyé 3 millions. Ceux qui ont apporté l’argent ont pris des pots-de-vin. Aussi Abdallah Senoussi a envoyé deux millions d’euros ».

— Traduction 3 : « Bachir a dit qu'il avait payé 1,5 million d’euros à Sarkozy, et en plus Saïf lui a envoyé 3 millions. Ceux qui ont apporté l'argent ont eu des compensations. De même, Abdallah Senoussi a envoyé deux millions. »

— Traduction 4 : « Bachir a fini par dire qu'il avait transféré 1,5 million à Sarkozy, Saïf a apporté 3 millions pour Sarkozy. Ils ont également apporté pour lui 2 millions par le truchement d'Abdallah Senoussi ».

— Traduction 5 : « Bachir a dit avoir payé 1,5 million d’euros à Sarkozy, quant à Saïf, il lui a envoyé 3 millions d’euros. Il semblerait que les émissaires aient empoché une partie des sommes avant de les remettre à destination. Abdallah Senoussi lui a également envoyé 2 millions d’euros ».

— Traduction 6 : « Bachir a parlé, disant avoir envoyé 1,5 million d’euros à Sarkozy quand Saïf en donnait 3 millions à Sarkozy. Mais on leur a dit que l’argent n’était pas arrivé. Il semblerait que les “mecs” en chemin l’ont détourné, tout comme ils lui ont pris 2 millions en provenance d’Abdallah Senoussi ».

Pour le JDD, cette dernière traduction, qui indique que l’argent ne serait pas arrivé à destination, est la preuve que Ziad Takieddine a bien arnaqué les Libyens et n’a pas livré les fonds aux sarkozystes, lesquels seraient donc blanchis de toute accusation. Non seulement il s’agit de la seule traduction sur six à dire cela (sans citer Takieddine au demeurant), mais surtout, quand cette traduction a été présentée par la justice à la famille de son auteur, la réponse a fusé : « La traduction est inexacte » (audition du gendre de Choukri Ghanem en septembre 2018 en Hollande).

Le principal intéressé n’est plus là pour témoigner. Il a été retrouvé en avril 2012 flottant dans le Danube, à Vienne, où il s’était réfugié après le déclenchement de la guerre en Libye. Selon une note des services américains, la noyade ne serait pas accidentelle.

♦ La filière Saleh-Djouhri

Une autre filière de financement présumé a été identifiée par l’enquête. Elle ne concerne plus Ziad Takieddine, mais son pire rival dans le milieu trouble des “intermédiaires” gravitant dans l’entourage de Sarkozy : Alexandre Djouhri.

Agrandissement : Illustration 12

Claude Guéant, encore lui, est en effet également accusé d’avoir perçu 500 000 euros, en mars 2008, grâce à Alexandre Djouhri pour l’achat d’un appartement situé derrière l’Arc de triomphe, à Paris. En contrepartie, il est soupçonné d’avoir profité de sa position à l’Élysée pour demander à EADS le versement au même Djouhri de commissions sur une vente d’Airbus à la Libye et réclamer au ministère du budget des facilités fiscales pour une société offshore de l’intermédiaire.

Claude Guéant a expliqué aux enquêteurs que les 500 000 euros suspects étaient le fruit de la vente de deux petites marines hollandaises, qui en valaient en réalité près de dix fois moins. Les juges parlent aujourd’hui d’une « justification mensongère » qui visait à masquer l’origine des fonds suspects : à savoir des circuits financiers tortueux, passés par l’Arabie saoudite puis la Malaisie, les 500 000 euros incriminés ayant été compensés au bout du compte par de l’argent libyen grâce à un fonds souverain dirigé par… Bachir Saleh.

D’après les registres de l’Élysée, Alexandre Djouhri est venu voir Claude Guéant à l’Élysée à cinquante-neuf reprises entre mai 2007 et mars 2011 (et Nicolas Sarkozy à quatorze reprises sur la même période). Par deux fois, Djouhri est venu accompagné de Bachir Saleh, le directeur de cabinet de Kadhafi : une première le 20 juin 2007, juste après l’élection de Nicolas Sarkozy, et une seconde le 23 janvier 2008, trois mois avant le versement des 500 000 euros derrière lesquels se cachent, d’après l’enquête, le même Djouhri et le même Saleh.

Bachir Saleh, la boîte noire du régime Kadhafi, est devenue l’Arlésienne de cette affaire. Pointé du doigt dans l’enquête judiciaire par plusieurs dignitaires libyens (Saïf al-Islam Kadhafi et Baghdadi al-Mahmoudi notamment) comme ayant été au cœur de la corruption, il n’a pas pu être entendu par les enquêteurs.

Il faut dire que par deux fois, la France de Sarkozy lui a sauvé la mise. La première, en septembre 2011 : il a été exfiltré de Libye en pleine guerre par la DGSE, les services secrets extérieurs français, à la demande de Nicolas Sarkozy. Selon un dignitaire libyen, Saleh est parti avec l’essentiel des archives du régime sur la corruption.

La seconde, en avril 2012, quelques jours après la révélation par Mediapart d’une note officielle de 2006 dont Saleh fut le destinataire, dans laquelle était évoqué un accord de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. La publication de ce document a suscité la panique au sommet de l’État. Et pour cause : au même moment, il a été découvert que Saleh résidait en France, sous la protection du gouvernement, alors qu’il était visé par un mandat d’arrêt d’Interpol émis par les autorités libyennes ayant succédé au régime Kadhafi après la guerre.

Au lieu d’appréhender celui qu’elle devait arrêter, l’administration Sarkozy a orchestré la fuite de France de Bachir Saleh, qui a rejoint le Niger puis l’Afrique du Sud. Comme le résumeront les juges un jour devant Claude Guéant, ministre de l’intérieur au moment des faits : « Vous êtes soupçonné d’avoir organisé avec Bernard Squarcini [alors directeur des services secrets intérieurs – ndlr] et Alexandre Djouhri son exfiltration de France au Niger après que sa présence en France ait été révélée par des organes de presse. »

Après avoir longtemps démenti tout financement occulte du clan Sarkozy, Bachir Saleh a fini par le reconnaître auprès d’un journaliste de l’émission Cash Investigation (France 2). « Oui, c’est vrai ! » a affirmé l’ancien bras droit du Guide libyen. « Ça ne peut être que du cash ? » lui demande le reporter. « Que du cash, c’est ça. »

Quelques semaines après ces déclarations, Bachir Saleh s’est fait tirer dessus en Afrique de Sud, en février 2018. Il a miraculeusement réchappé à la mort. Il vivrait aujourd’hui dans un pays du Moyen-Orient.

♦ La note Koussa et la triple défaite judiciaire de Sarkozy

La note compromettante de 2006 dont Bachir Saleh a été le destinataire a été à l’origine d’une longue bataille judiciaire entre Nicolas Sarkozy et Mediapart. L’ancien président a poursuivi notre journal pour « faux» et « usage de faux » au sujet de ce document.

À trois reprises, la justice lui a donné tort. D’abord les juges d’instruction, puis la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et enfin la Cour de cassation, chacune de ces instances ayant estimé que la note n’était ni un faux matériel ni un faux intellectuel. D’innombrables témoins, notamment d’anciens fonctionnaires français en poste en Libye, ainsi que plusieurs expertises en écriture et technique ont conforté l’authenticité de la note.

Agrandissement : Illustration 13

Le signataire de la note, Moussa Koussa, ancien chef des services secrets de Kadhafi, a reconnu en audition que « l’origine » et « le contenu » de la note étaient vrais, mais il a contesté sa signature. Raté : une expertise menée par trois graphologues a confirmé sans doute possible que la signature était bien « de la main » de Moussa Koussa.

Au bout du compte, « l’ensemble des investigations visant à déterminer si le document publié par Mediapart était un faux matériel c’est-à-dire, indépendamment de son contenu, un support fabriqué par montage ou tout autre moyen, ou altéré par des falsifications de toutes natures, n’a pas permis de l’établir », ont écrit les juges au terme de leur instruction.

Une expertise informatique ordonnée n’a par ailleurs détecté « aucune trace d’altération ni de falsification volontaire » et écarté l’hypothèse d’une fabrication numérique « eu égard à la technicité qu’il aurait fallu mettre en œuvre pour résister à l’analyse mathématique approfondie […] utilisée ». Les juges n’ont pas non plus retenu la thèse d’un faux intellectuel, rien ne permettant de « conclure formellement à l’impossibilité » d’une réunion mentionnée dans la note.

L’affaire était donc entendue, jugée définitivement, et voilà que le JDD a rendu public en juillet le témoignage miraculeux pour Nicolas Sarkozy d’un ancien éphémère collaborateur de Ziad Takieddine, qui affirme avoir vu en 2012 chez l’intermédiaire un document du régime libyen vierge ressemblant à la note publiée par Mediapart. Pour le JDD, pas de doute, ce témoignage plaiderait pour une « falsification » par Takieddine de ladite note…

Non seulement l’auteur de ce témoignage a indiqué par SMS à Mediapart que « le fond de [son] témoignage ne dit nullement que c’est un vrai ou un faux », mais nous pouvons réaffirmer ici, comme nous l’avons déjà fait là, que Ziad Takieddine n’a rien à voir ni de près ni de loin, et à quelque moment que ce soit, avec l’obtention de cette note par Mediapart, récupérée auprès de sources totalement étrangères à l’intermédiaire.

Quelques instants après la publication de l’article du JDD, qui n’hésitait pas à dénoncer une « machination » en une, Nicolas Sarkozy tweetait : « Enfin la Vérité ! ». Avec un “V” majuscule.

♦ Les contreparties françaises

Quand il a été mis en examen en mars 2018, Nicolas Sarkozy s’est indigné auprès des juges d’instruction : « Vous avez indiqué que j’ai travaillé en vue de favoriser les intérêts de l’État libyen. Comment peut-on dire que j’ai favorisé les intérêts de l’État libyen ? »

La question n’est pas anodine. Car derrière tout pacte de corruption, il y a la rencontre secrète d’intérêts convergents. Celui qui donne attend quelque chose en retour de celui qui reçoit. Dans l’affaire des financements libyens, cet enjeu juridique est au cœur de la mise en examen pour « corruption passive » de l’ancien président français.

Interrogé par les juges pour savoir si l’argent envoyé par les Libyens était bien arrivé aux sarkozystes, Abdallah Senoussi a d’ailleurs répondu : « Les résultats qui en ont découlé en sont l'illustration. » Il parle ici des fameuses contreparties d’État.

Car c’est un fait, une « Vérité » même : entre 2005 et 2011, la France de Nicolas Sarkozy a outrageusement favorisé les intérêts du régime libyen. Comme on l’a déjà vu, il y a eu les tentatives de blanchiment judiciaire d’Abdallah Senoussi et la vente de matériel d’espionnage à la dictature libyenne. On peut ajouter au moins trois autres contreparties possibles.

1) La visite. La première envisagée est aussi la plus visible. Il s’agit de l’invitation en grande pompe, à Paris, en décembre 2007, de Mouammar Kadhafi, à qui la France a déroulé le tapis rouge comme aucune autre démocratie ne l’avait fait à cette date-là. Une immense victoire pour Kadhafi, qui se voyait ainsi légitimé aux yeux du monde entier par le pays de la Déclaration des droits de l’homme. Rien ne fut refusé au tyran pendant ses six jours de visite, ni la tente bédouine plantée dans les jardins de la République ni la visite privée du château de Versailles.

Agrandissement : Illustration 14

La réception de Kadhafi, jadis considéré comme l’un des principaux soutiens et architectes du terrorisme anti-occidental, avait suscité beaucoup d’indignation à gauche et des silences gênés dans les rangs de la majorité de l’époque.

Nicolas Sarkozy, qui parle aujourd’hui de Kadhafi comme d’un « dictateur infâme » pour tenter d’éloigner le soupçon d’un financement illégal, balayait d’un revers de la main les arguments de ceux qui s’indignaient des égards de la France pour l’homme fort de Tripoli. Au lendemain de l’arrivée de Kadhafi en France, le 8 décembre 2007, Nicolas Sarkozy déclarait au sujet du tyran : « Il a sa personnalité, son tempérament. Ce n’est pas moi qui vais les juger. »

Une semaine plus tard, à la fin de la visite tant controversée, le chef de l’État n’en démordait pas et moquait ses adversaires : « C’est bien beau les leçons de droits de l’homme et les postures », disait-il.

2) Des armes. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, pour bon nombre d’industriels français, la Libye de Kadhafi n’était pas une dictature, mais un client potentiel.

L’ancien vice-président d’EADS et grand connaisseur de la Libye, Philippe Bohn, a décrit dans un ouvrage paru l’an dernier, Profession : agent d’influence (Plon), une anecdote qui, à elle seule, en dit long sur les courbettes de l’Élysée pour satisfaire les moindres besoins du régime Kadhafi en 2007.

La scène a lieu en décembre 2007, trois jours avant l’arrivée de Kadhafi en France. Philippe Bohn, alors en poste à EADS, est à Paris avec l’un des fils du Guide, Saadi, responsable des forces spéciales et autorisé à parler ventes d’armes au nom de son père.

Il rapporte : « Presque secrètement, je suis chargé de convoyer Saadi Kadhafi à l’Élysée, le vendredi 7 décembre à 20 heures, dans le bureau du secrétaire général Claude Guéant […]. Dans le bureau de Guéant, nous ne sommes que quatre à avoir pris place autour d’une table : Saadi Kadhafi, émissaire mandaté par son père, l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major particulier du président de la République, le secrétaire général de l’Élysée et moi-même. Ambiance studieuse. Avec Saadi, nous allons, dans un saisissant dialogue, finaliser la shopping list du Guide pour sa visite officielle. Guéant attaque en se tournant vers moi :

– Alors, Philippe, on commence par quoi ?

– Peut-être les Rafale [avions de guerre – ndlr], M. le secrétaire général.

– Ah, c’est généreux de votre part, ce n’est pas votre maison [les Rafale sont fabriqués par Dassault – ndlr]. Bon, alors, on en met combien ?

Je me tourne vers Saadi qui intervient. Guéant reprend, en s’adressant à Édouard Guillaud :

– Très bien, amiral. Vous notez, 14 Rafale, et maintenant ?

J’annonce :

– Les hélicoptères Tigre.

Guéant à nouveau :

– Là, c’est chez vous. Cher Saadi, quels seraient vos besoins ? »

Aucun des marchés évoqués ce jour-là ne sera finalement conclu. La guerre, engagée dans de troubles conditions trois ans plus tard, a en effet mis un terme aux négociations. Mais cela n’a pas été le cas pour tous les contrats d’armement.

En perquisitionnant au siège d’EADS, les enquêteurs ont mis la main sur des documents confirmant la vente en 2007 par la filiale MBDA de missiles Milan antichars pour un montant total de 168 millions d’euros. Le matériel a été livré à la Libye entre 2008 et 2010, selon diverses sources.

3) Le nucléaire. C’était une obsession de l’Élysée : vendre du nucléaire à Kadhafi. En 2012, Nicolas Sarkozy l’a démenti, mais plusieurs documents démontrent le contraire. Dès la première conversation téléphonique officielle entre Sarkozy élu et Kadhafi, le 28 mai 2007, le président français déclarait ainsi au Guide libyen : « Je souhaite donner une nouvelle dimension à nos relations bilatérales, par exemple par rapport à l’énergie nucléaire, et, si vous acceptez, je suis prêt à envoyer une mission d’exploration pour étudier ce sujet… »

Un courrier à en-tête de la présidence de la République, adressé le 20 juillet 2007 par Claude Guéant à Kadhafi et retrouvé dans l'ordinateur de Ziad Takieddine, prouve l’étendue de la coopération franco-libyenne. « Je souhaite vous confirmer que la France attache une importance primordiale au développement d'un partenariat privilégié avec votre pays », écrit ainsi le numéro 2 de l’Élysée. Qui propose un renforcement de la coopération bilatérale dans trois domaines : le « développement technologique », la « défense » et… le « nucléaire civil ».

Agrandissement : Illustration 15

Cinq jours plus tard, le 25 juillet, la France et la Libye signaient un mémorandum de coopération nucléaire, dont l’article 3 visait à la réalisation « de projets de production d'énergie nucléaire et de dessalement de l'eau ainsi que d'autres projets de développement liés à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ».

En 2012, l’ancienne patronne d’Areva, Anne Lauvergeon, a quant à elle raconté dans un livre, La Femme qui résiste (Plon), que cette décision de l’Élysée de vendre du nucléaire à la dictature libyenne s’était faite contre les recommandations d’Areva. Anne Lauvergeon parlera même de « pressions » de la présidence. « La France et la Libye de Mouammar Kadhafi ont signé à l’été 2007 un accord de coopération nucléaire après la libération des infirmières bulgares. Tout de suite, les pressions de l’Élysée commencèrent pour vendre des centrales nucléaires au dictateur libyen », écrit Anne Lauvergeon.

Elle poursuit : « Était-ce raisonnable ? Non. Clairement non. Pourquoi ? Qui dit réacteur nucléaire dit Autorité de sûreté nucléaire. Ce gendarme doit pouvoir, si la sûreté est en cause, ordonner l’arrêt de la centrale. Avec un dictateur tel que Kadhafi, on peut parier que le patron de l’autorité de sûreté, dans le meilleur des cas, part en prison. Dans le pire, on peut craindre qu’il ne soit exécuté. Ce n’est donc pas responsable de vendre une centrale dans de telles conditions. Le nucléaire, ce n’est pas anodin. On ne peut pas vendre n’importe quoi à n’importe qui. »

Entendue par les juges en 2018, Anne Lauvergeon a confirmé son réquisitoire et indiqué que le géant du nucléaire français n’avait « pas été associé » à l’accord de coopération signé avec Tripoli en 2007. Un accord « atypique » voulu par l’Élysée, a-t-elle dénoncé.