Il n’existe pas de liste officielle des noms des victimes du dérèglement climatique. Pas de mémorial pour les mort-e-s des 6 457 inondations, tempêtes, canicules, sécheresses et autres désastres météorologiques enregistrés depuis vingt ans. Depuis le premier sommet mondial sur le climat, la COP1, en 1995, 606 000 personnes ont perdu la vie dans ces désastres. 4,1 milliards d’individus y ont été blessés, y ont perdu leur logement ou se sont retrouvés en situation d’urgence humanitaire, selon une étude du bureau des Nations unies pour la réduction du risque environnemental et le Centre pour la recherche er l’épidémiologie des désastres. Depuis 1995, 87 millions de foyers ont été totalement ou partiellement détruits.

Les cinq pays touchés par le plus grand nombre de désastres climatiques depuis vingt ans sont les États-Unis, la Chine, l’Inde, les Philippines et l’Indonésie. C’est en Asie que les impacts de ces catastrophes ont été les plus forts : 332 000 morts, dont 138 000 à cause du cyclone Nargis en Birmanie en 2008, et 3,7 milliards de personnes affectées. Les canicules ont fauché 148 000 vies. 92 % d’entre elles se sont produites dans les pays riches, 90 % en Europe. Le continent le plus dévasté par les sécheresses est l’Afrique.

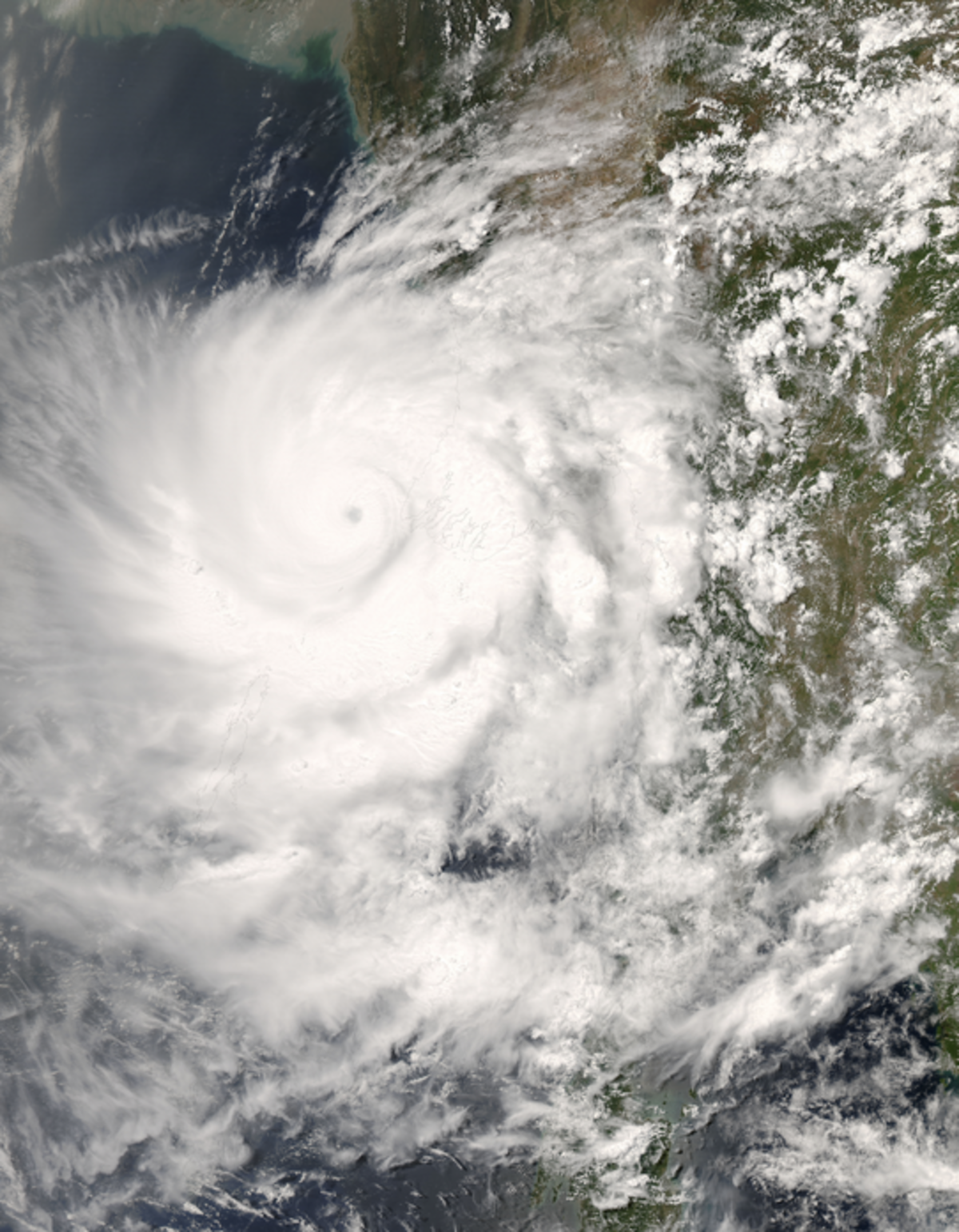

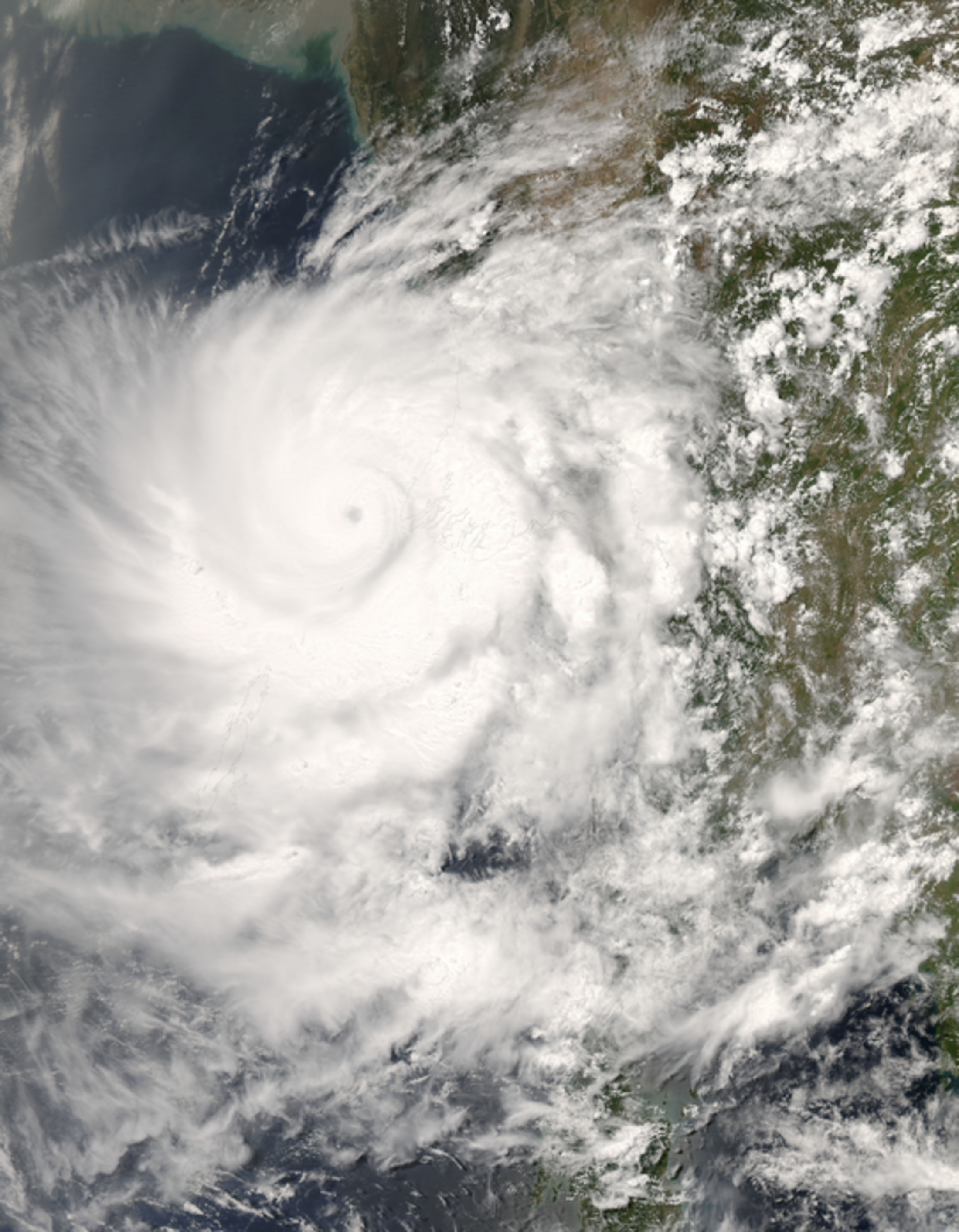

Agrandissement : Illustration 1

Chacune de ces catastrophes n’est pas la conséquence directe du changement climatique et de la hausse du niveau des mers. Mais il est très difficile de distinguer celles qui n’ont pas de lien avec la saturation de l’atmosphère en gaz à effet de serre. Et plus le système climatique se dérègle, plus le risque de désastre environnemental grandit. En 2009, une étude du Global Humanitarian Forum, le think tank de l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, estime que la crise climatique tue 300 000 personnes chaque année, et qu’en 2030, le nombre de victimes pourrait s’élever à 500 000 par an.

En 2012, un rapport commandé par 20 États particulièrement vulnérables estime que près de mille enfants meurent chaque jour de famine et de maladies contagieuses causées par le dérèglement climatique et qu’au total, 400 000 personnes y perdent la vie chaque année.

Publier ces chiffres alors que la France vient de connaître les attentats les plus meurtriers de son histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce n’est évidemment pas relativiser l’horreur des attaques de Paris et Saint-Denis du 13 novembre. En France, comme à Bamako, à Beyrouth, à Tunis et à Sousse, des humains administrent la terreur avec la volonté de tuer. Le bouleversement de notre système climatique cause des morts éparses, partout dans le monde. Ce sont deux formes différentes de violence. Mais il serait dramatique que l’émotion légitime provoquée par les attaques terroristes ne fasse oublier, encore une fois, les mort-e-s du climat.

Pour la prix Nobel de la paix Wangari Maathai « le dérèglement climatique est la vie ou la mort. C’est le nouveau champ de bataille mondial ». Si la crise du climat est une guerre, c’est parce qu’elle cause des morts et des destructions. C’est aussi parce qu’elle ne se résume pas à un enchaînement d’événements naturels : elle est la conséquence de notre modèle de développement, de notre dépendance aux énergies fossiles, de la mondialisation, de nos modes de vie. Le climat est un fait social, affecté par nos décisions politiques.

Le changement climatique n’est pas un problème pour les générations futures. C’est un sujet d’aujourd’hui. Ce n’est pas seulement un enjeu de système énergétique, de modèle économique et de rapports de force géopolitiques. C’est une question vitale. Dans un monde réchauffé de 3°, les conditions d’accès à l’eau et la capacité à cultiver la terre pour se nourrir seront bouleversées. Or les négociations pour la COP21, le sommet sur le climat qui se tient du 30 novembre au 11 décembre au Bourget, échouent à contenir le réchauffement en deçà du seuil de 2°.

Ce sommet ne peut être qu’un lieu secondaire d’actions. Les mouvements sociaux et les diverses formes de mobilisation citoyenne ont un rôle crucial à jouer : pas tant pour faire pression sur les négociateurs et les contraindre à signer un meilleur accord que pour pointer les responsables, défendre des solutions alternatives (souveraineté alimentaire, efficacité énergétique et lutte contre la précarité, redistribution des richesses…) et ouvrir des espaces d’action.

À cause de l’état d’urgence décrétée après les attaques du 13 novembre, les principales manifestations sont interdites. C’est pourquoi Mediapart ouvre ses portes aux militant-e-s et chercheur-e-s du mouvement pour le climat ce 25 novembre à partir de 20h30 pour un live spécial COP21. Et pendant tout le sommet, nous accorderons une place importante à ce sujet, plus urgent que jamais.