Peu de causes sont capables de fédérer droite ultra-conservatrice américaine et militant·es panafricanistes ou afrocentristes. La lutte contre la « théorie du genre » en fait partie.

Cette contre-stratégie rhétorique, qui choisit de comprendre le « genre » dans une conception déformée pour mieux le combattre, a d’abord été déployée par le Vatican. Dès le début des années 2000, son Conseil pontifical pour la famille alertait contre une « idéologie féministe » connue sous le nom de genre, qui porterait avec elle une « confusion croissante au sujet de l’identité sexuelle » et un regrettable brouillage de « l’affirmation des rôles et du partage des tâches au sein du foyer ».

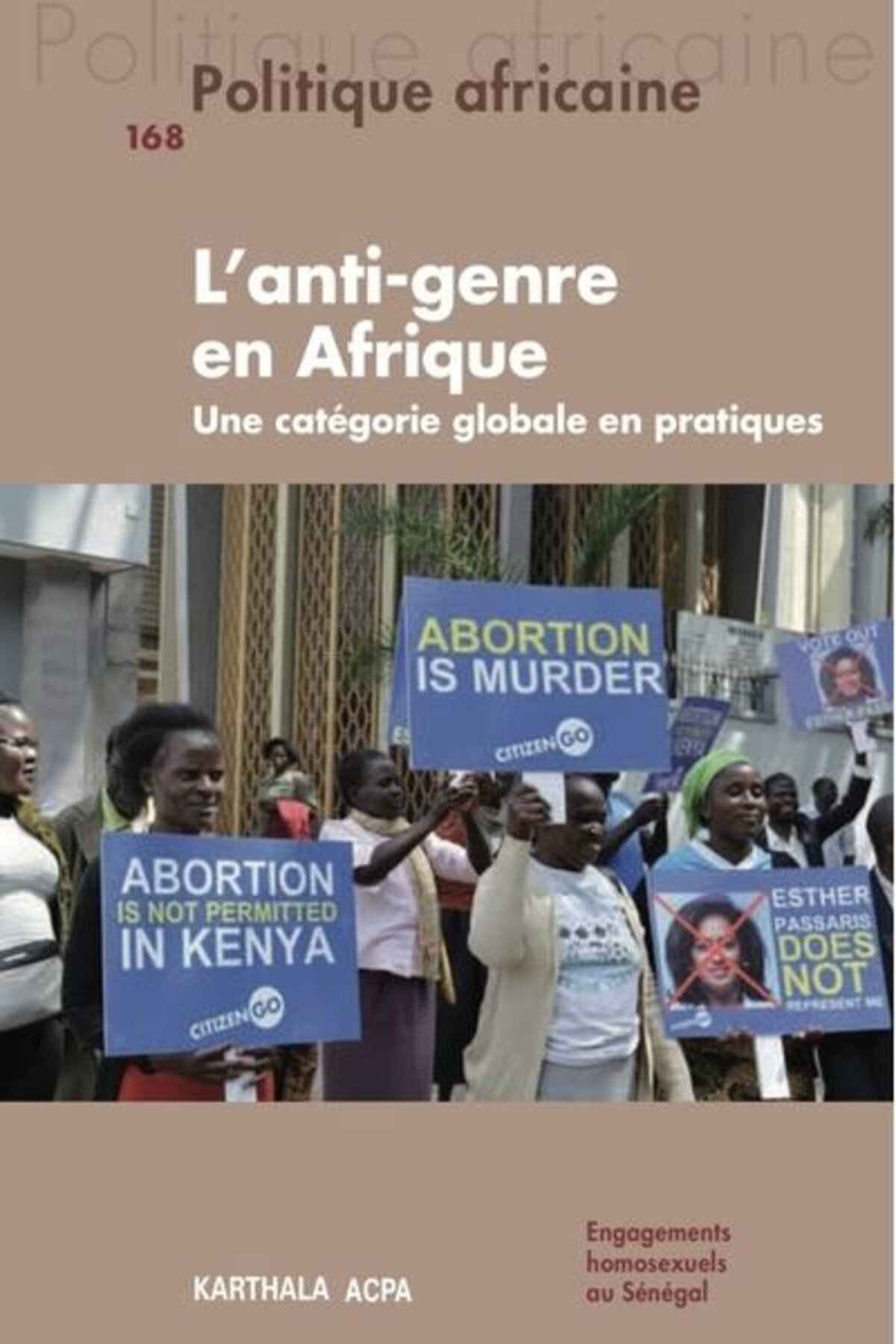

Agrandissement : Illustration 1

Depuis, les mobilisations « antigenres » ont fait du chemin. Elles ne sont plus le pré carré du catholicisme conservateur, ni même des institutions religieuses : elles se sont sécularisées ; ont été réappropriées par des acteurs associatifs, des personnalités publiques et des formations politiques allant de la gauche à l’extrême droite identitaire ; et, surtout, on les retrouve aussi bien à Miami et Paris qu’à Accra.

C’est aux singularités de l’« antigenre » sur le continent africain que s’intéresse le dernier numéro de la revue Politique africaine, dont Mediapart est partenaire (voir notre Boîte noire).

Ses auteurs et autrices y décrivent les « stratégies d’exportation de guerres sexuelles » et de « paniques morales » de groupes conservateurs américains (parmi lesquels le World Congress of Families ou le Family Research Council) vers plusieurs pays du continent africain, qui passent par la formation et le financement de relais locaux.

Ils et elles identifient également des déclinaisons plus spécifiquement africaines de l’idéologie et des mobilisations « antigenres ». Parmi elles, les discours nationalistes africains pour lesquels soutenir les revendications féministes et LGBTQI+ reviendrait à accepter une nouvelle « imposition culturelle » venue du Nord, voire une nouvelle forme d’impérialisme.

Ces discours, notent les coordinateurs du numéro, n’échappent pas à un paradoxe de taille : tout en se réclamant d’une « authenticité africaine », ils érigent en norme « la famille nucléaire et [le] mariage monogame hétérosexuel donnant naissance à des enfants biologiques », soit « un modèle qui repose sur des conceptions eurocentriques fondées sur des valeurs chrétiennes ».

Dans l’extrait d’entretien qui suit, le chercheur Patrick Awondo (université de Yaoundé 1), et les chercheuses Rose Ndengue (université de York) et Fatou Sow (CNRS) reviennent sur ces mobilisations contre « l’idéologie du genre » menées au nom de l’anti-impérialisme et de nationalismes africains, de leurs racines coloniales à leurs usages contemporains par des chefs d’État africains.

L’entretien a été réalisé par Emmanuelle Bouilly et Marième N’Diaye pour Politique africaine. Les précisions entre crochets sont des ajouts de la rédaction de Mediapart.

*

Politique africaine : Nous aimerions aborder la question des nationalismes sexuels. L’antiféminisme ou l’anti-LGBT ne constituent-ils pas, comme le montre [le chercheur zambien] Kapya Kaoma par exemple, un nouveau front du discours de construction nationale des États africains post-indépendance ?

Fatou Sow : Je pense qu’il faut arrêter de dire qu’antigenre rime avec anti-LGBT. L’antigenre est certes anti-LGBT ; c’est aussi l’anti-émancipation des femmes, l’antiparité et l’opposition à un grand nombre de convictions féministes. Je prends en charge la question LGBT dans mes positions, sans tenir à y être réduite, car mon sujet est la sexualité et toutes ses difficultés. Au-delà de la question LGBT, nous sommes confrontées aux problèmes cruciaux du droit des femmes à disposer de leur corps, du contrôle de leur fécondité, de leur droit à l’avortement, sans parler des mariages d’enfants, des grossesses précoces, non désirées, etc. Pour les États africains, se battre contre les LGBT, c’est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c’est empêcher les femmes de contrôler leur corps et de disposer de leurs droits citoyens.

Pour donner une définition large du nationalisme après les indépendances, j’avancerai que c’est se reconnaître dans son identité, mais c’est aussi aller au-delà de se forger une identité contre l’identité occidentale qui nous a colonisé·es. Il existait déjà, lors des indépendances, une sorte d’antiféminisme : les femmes ont été idéalisées en icônes nationales sans que leur soit accordé un statut dans les structures politiques dirigeantes. Elles ont été littéralement « enfermées » dans les unions féminines des partis politiques, sauf dans la Guinée de Sékou Touré ou le Ghana de Kwame Nkrumah qui, à l’indépendance, ont promu les femmes ayant lutté pour notre souveraineté dans les structures du pouvoir. Sous-estimer la contribution de ces femmes est antiféministe, surtout dans des cultures qui affirment les honorer et font de la mère l’icône culturelle et politique de nos nations.

Patrick Awondo : Il est assez clair qu’un certain nombre d’acteurs publics ont récupéré les questions LGBTQI+ et féministes pour dénoncer de façon toujours plus forte ce qu’ils nomment « impérialisme ». Il existe une littérature importante sur cette question. Le concept d’« homophobie politique » montre que certaines personnalités politiques (Mugabe au Zimbabwe ou Museveni en Ouganda) se sont emparées de l’homophobie, dans le cadre des luttes pour sa dépénalisation, pour en faire une arme politique. Ce n’est pas une réalité exclusivement africaine mais les manifestations y ont été particulièrement fortes au tournant des années 2000. L’utilisation du discours contre l’homosexualité consistant à dire qu’elle serait une forme d’impérialisme culturel et moral imposée aux Africain·es souligne la dimension nationaliste dans ce discours.

Dans plusieurs pays, être en faveur des homosexuels ou des féministes fait de vous un “impérialiste”.

On le voit aussi avec les batailles autour des politiques d’avortement. Depuis deux ou trois décennies, les discours antiféministes affirment : « Nous ne voulons plus entendre parler du genre car après on viendra nous imposer les homosexuels et l’avortement. » L’élargissement du spectre du genre, voire des droits sexuels et reproductifs à l’orientation sexuelle, est devenu le vecteur des résistances politiques à l’impérialisme et ce qui est présenté comme une recolonisation. Il existe un vrai mouvement, s’exprimant à des degrés divers selon les pays, animé par des acteurs que parfois tout oppose socialement mais qui partagent une même volonté de résister aux droits des femmes et aux droits des minorités sexuelles – qu’ils vivent comme la manifestation la plus importante du nationalisme et du patriotisme. Ils sont aidés en cela par le patriarcat des États qui ne prennent pas leurs responsabilités pour trancher en faveur des femmes et des minorités sexuelles, à quelques exceptions près. Les dirigeants ne veulent être taxés ni de « pro-Occidentaux », ni de sujets de la domination libérale. Dans plusieurs pays, être en faveur des homosexuels ou des féministes fait de vous un « impérialiste ». C’est ce que j’entends lorsque vous évoquez le nationalisme sexuel : le fait de redéfinir des frontières nationales, et parfois continentales, en s’appuyant sur le genre et les sexualités.

Agrandissement : Illustration 2

Sur ce point, on voit qu’il existe une continuité entre le discours antiféministe ou anti-émancipation des femmes depuis les indépendances. Pour autant, les lignes n’ont-elles pas bougé ? Le discours « anti » s’est-il encore plus durci ?

Fatou Sow : Je pense que ce qui a bougé, ce sont les femmes elles-mêmes. Dans les années 1960, l’idée était admise que « le matriarcat est à la base des sociétés africaines ». La femme jouissait d’une considération que la colonisation a minée en les marginalisant politiquement. Cheikh Anta Diop a été le meilleur théoricien de la place du matriarcat dans les sociétés africaines. Les Africaines se sont approprié la force du matriarcat dans leurs travaux, comme [la poétesse nigériane] Ifi Amadiume qui s’en est servie pour « réinventer l’Afrique », [la chercheuse et féministe nigériane] autour de la centralité de la maternité ou la revue JENdA promue pour « redéfinir l’espace des études sur les femmes africaines ». J’ai moi-même écrit sur la centralité des femmes dans la gestion des relations sociales, sans la lier à la maternité(5).

Les femmes résistent, mais plus elles résistent, plus les discours antiféministes et anti-genre se renforcent.

Certes, à l’époque précoloniale, les femmes ne sortaient pas parce qu’elles en avaient la liberté, mais parce qu’elles devaient assurer la survie familiale (chercher de l’eau, du bois…). Durant la colonisation, les hommes, avec leur salaire ou revenus monétaires, ont pu mieux contrôler leurs mouvements. Sortir, c’est avertir, sinon demander l’autorisation au chef de famille (homme, mari, femme plus âgée, mère, belle-mère, etc.). Ce qui change aujourd’hui, c’est que d’autres lectures émergent (matriarcat, matrilignage, matrifocalité), ainsi que des questions. Le matriarcat donne-t-il aux femmes le pouvoir politique suprême ? Les hommes ne supportent pas cette remise en question et le fait que les femmes demandent finalement à être leurs égales. Les associations féminines ont fait réviser les codes de la famille, surtout ceux empreints de prescriptions religieuses, notamment islamiques. Elles ont lutté pour le droit des femmes à donner la nationalité à leurs enfants. Elles veulent casser le moule culturel dans lequel elles ont été enfermées : celui de la femme africaine, mère ouverte, généreuse, etc., qui a pendant longtemps été une de leurs manières de se protéger contre le regard dominant occidental et colonial. Mais les hommes supportent difficilement qu’elles veuillent faire éclater le moule et revendiquent l’égalité. Soit ils les traitent d’occidentalisées, soit ils mobilisent le discours religieux, pour justifier les inégalités. On note bien sûr de nombreux changements, les femmes résistent, mais plus elles résistent, plus les discours antiféministes et antigenre se renforcent.

Rose Ndengue : Je vais approfondir la réflexion de Fatou. Je pense qu’il faut faire très attention à ne pas culturaliser l’Afrique quand on traite de ces enjeux d’antiféminisme et d’antigenre. Cette idée de nouveau front antigenre en Afrique, dans un contexte mondial où les Occidentaux sont antigenres, ce n’est pas une spécialité africaine. Il faut ici convoquer les réflexions menées par [la philosophe féministe argentine] María Lugones et [le sociologue péruvien] Aníbal Quijano sur la colonialité. Selon moi, ce qui change peut-être, ce sont les nouvelles formes d’expression, et encore ! Mais il reste une forme de colonialité. La manière dont le genre était pensé dans les sociétés africaines et la manière dont la rencontre coloniale est venue rigidifier les choses se poursuivent aujourd’hui. L’Afrique n’est pas un continent particulièrement antigenre car par essence les hommes seraient essentiellement antiféministes. Les dynamiques de l’antigenre, de l’antiféminisme, de l’anti-femmes en Afrique sont aussi des dynamiques occidentales. La manière dont les femmes étaient vues et construites en Occident a été importée par le fait colonial, qui a continué d’être nourri par les Africain·es.

L’État colonial recommandait aux femmes d’être des bonnes ménagères, et c’est ce que l’État actuel continue de dire sous d’autres formes.

Fatou Sow : Je suis entièrement d’accord. Dans nos sociétés, les femmes sont centrales, de la reproduction biologique à la reproduction sociale. Mais nous ne sommes pas pour autant égales aux hommes. Après l’indépendance, les femmes ne sont pas entrées dans la sphère de prise de la décision politique et ont occupé des positions périphériques. On le voit dans leur représentation insignifiante, sinon nulle, dans les premiers parlements africains. La domination était également socialement construite dans les sociétés précoloniales, préislamiques, préchrétiennes, ce que l’on ne discute pas beaucoup. Face à la colonialité avancée comme argument, il y a des difficultés à faire ressortir ce qui en est issu de ce qui préexistait dans ce que les politiques contemporaines ont hérité et intégré de la colonialité. Se référer à la colonialité est important pour comprendre son impact, mais, en même temps, nos institutions post-indépendance se déresponsabilisent de ce qu’elles font subir à leurs populations et aux femmes.

Rose Ndengue : Je précise ma pensée. Quand je parle de colonialité, ce n’est absolument pas pour excuser. Lorsqu’on consulte les archives disponibles, les nationalistes camerounais par exemple(6) tenaient un discours qui consistait à dire que les femmes devaient lutter au même titre que les hommes pour obtenir l’indépendance du pays ; et d’ailleurs, les femmes nationalistes le disaient et le clamaient elles aussi. L’État colonial recommandait quant à lui aux femmes d’être des bonnes ménagères, et c’est ce que l’État actuel continue de dire sous d’autres formes.

(5) F. Sow, « Femmes, socialité et valeurs africaines », Notes africaines, n° 168, 1980, p. 105-112.

(6) R. Ndengue, « Mobilisations féminines au Cameroun français dans les années 1940-1950 : l’ordre du genre et l’ordre colonial fissurés », Le mouvement social, n° 255, 2016, p. 71-85.

*

Politique africaine, vol. 168, n° 4, éditions Karthala, 2022, 20 €, 170 pages.

Retrouvez la revue Politique africaine en librairie, au format électronique sur la plateforme Cairn, ou via le blog de la revue dans l’espace Club de Mediapart.