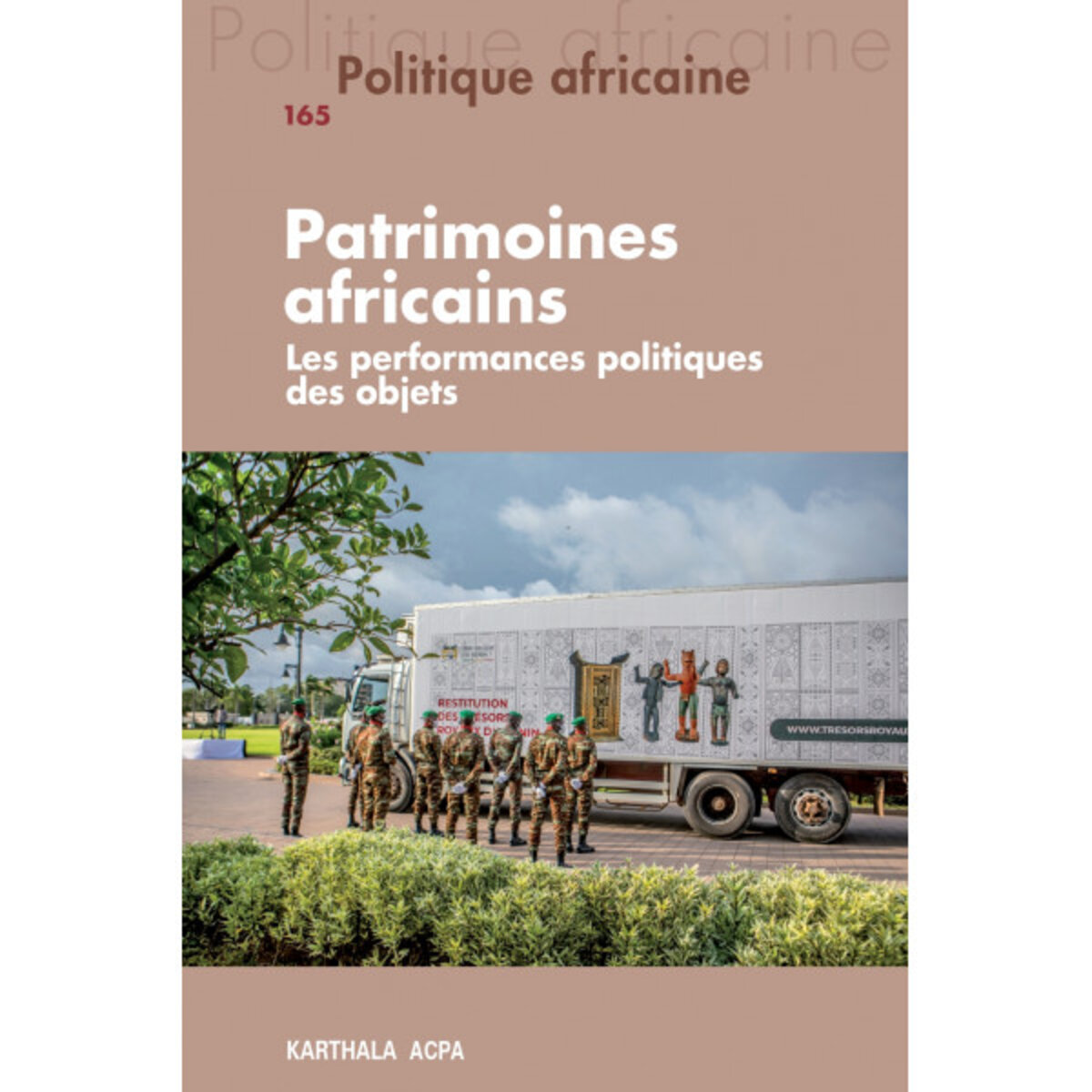

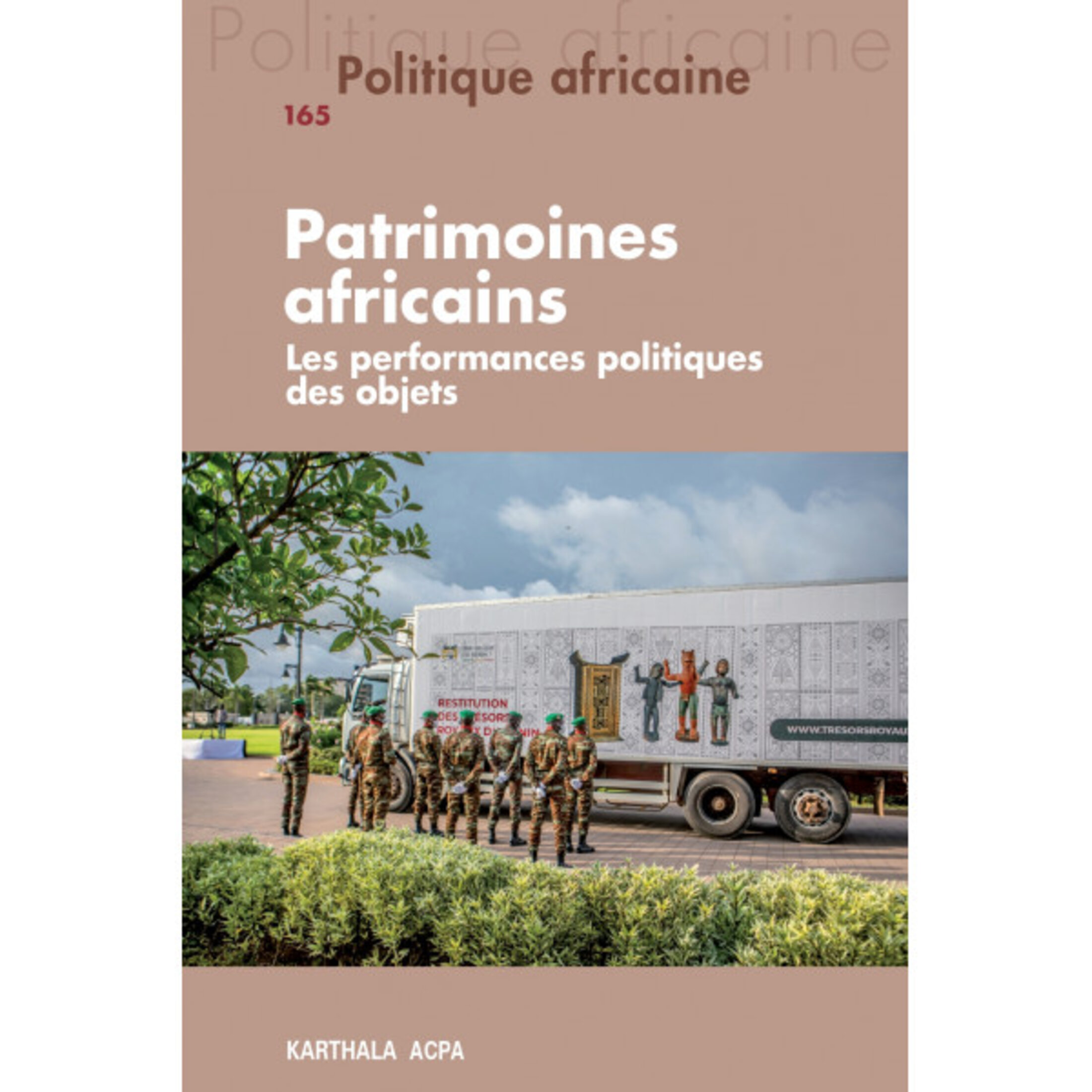

Emmanuel Macron a saisi l’occasion d’un voyage officiel à Cotonou (Bénin), le 27 juillet, pour aller visiter l’exposition qui présente vingt-six trésors royaux spoliés par la France durant la colonisation et restitués au Bénin en 2021. À l’issue de sa visite, le chef de l’État français a annoncé vouloir poursuivre ces restitutions, notamment par le biais d’une loi-cadre les rendant possibles.

Parmi les trésors désormais exposés à Cotonou : des trônes royaux, dont celui du roi Ghézo (1818-1858), des sculptures royales anthropomorphes figurant des souverains mi-homme mi-oiseau ou mi-lion, des portes du palais royal, des sacs, une calebasse et des autels portatifs – tous volés lors de la prise de la ville d’Abomey par le général Dodds, qui commandait l’expédition coloniale française au Dahomey (actuel Bénin).

Ces objets et biens sont au centre de débats intenses et renouvelés depuis quelques années, nourris par la remise du rapport dit « Sarr-Savoy » en 2018 ou par des projets de loi en apparence ambitieux, comme en Belgique. Les rares biens à avoir été restitués par la France, au Bénin et au Sénégal, sont désormais connus et familiers des nombreux historiens, amateurs d’art, militants décoloniaux ou parlementaires impliqués dans le travail législatif de restitution.

Agrandissement : Illustration 1

Mais autour de cette trentaine d’objets, trônant désormais derrière des vitrines climatisées, dûment muséifiés, catalogués et admirés, une foule immense d’objets anonymes ou célèbres, d’œuvres jugées nobles ou non, de restes humains, d’instruments de musique, d’outils du quotidien, s’étend. Eux n’ont pas été « restitués ».

C’est, dans une certaine mesure, à eux que s’intéresse le dernier numéro de Politique africaine, revue dont Mediapart est partenaire (voir Boîte noire), consacré aux « patrimoines africains ». Son sujet est plus large que la simple question des restitutions. Mais les travaux de sciences sociales qu’il contient mettent en lumière, dans un contexte d’intenses débats autour des restitutions, nombre d’angles morts du débat public sur ces retours.

Donner à voir ce qui n’a pas été rendu

La première vertu de plusieurs des articles qui composent ce numéro est bien celle-là : loin du faste avec lequel sont accueillis un sabre d’El Hajd Oumar Tall au Sénégal ou un trône du roi Ghézo au Bénin, ils rappellent l’étendue et le contenu de tout ce qui n’a pas été rendu, malgré des demandes de restitution datant parfois d’un demi-siècle.

Au fil des exemples historiques, on (re)prend la mesure du volume des pillages commis par les puissances coloniales. Ainsi de ces « 3 000 à 10 000 objets », datant pour certains du XIIe siècle, pillés par les troupes britanniques lors d’une expédition punitive contre l’oba du Bénin en 1897, évoqués par la chercheuse Cresa L. Pugh (de l’université Harvard, aux États-Unis) dans sa contribution à l’histoire des restitutions des « bronzes du Bénin ».

En France, une soixantaine de musées français possèdent des collections issues des guerres coloniales du Dahomey, relèvent Saskia Cousin, Sara Tassi et Madina Yêhouétomé dans leur article sur les amulettes des « amazones » du Dahomey.

La nature de certains de ces biens non restitués fait apparaître, en creux, les craintes des anciens colons concernant la subversion qu’ils pourraient représenter. On redécouvre ainsi comment le sabre d’El Hajd Oumar Tall, résistant à la colonisation française, rendu au Sénégal en 2019, avait déjà fait l’objet d’une demande de prêt en 1966 dans le cadre d’une exposition organisée à Dakar, demande refusée par le gouvernement français. André Malraux avait alors personnellement écrit au président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, pour lui expliquer que la France ne soutiendrait que les manifestations culturelles destinées à « augmenter l’amitié entre leurs deux pays », rappelle la chercheuse à l’EHESS (Institut national d’histoire de l’art) Coline Desportes.

Agrandissement : Illustration 2

Quant aux amulettes des « amazones » (les bo des Agoojié, en langue fongbè) du Dahomey, vraisemblablement volées sur le corps de guerrières mortes par le géographe Édouard Foà en 1890 – et jamais restituées, en dépit de demandes béninoises –, elles incarnent une autre forme de subversion. L’histoire de leur pillage puis de leur non-retour met en lumière la « domination masculine et coloniale à l’œuvre dans la constitution des collections comme dans les processus actuels de restitution », argumentent Saskia Cousin, Sara Tassi et Madina Yêhouétomé, qui plaident pour le retour de ce « matrimoine oublié ».

Plus près de nous enfin, les contraintes (notamment financières) d’accès aux documents audiovisuels enregistrés par la France dans ses anciennes colonies et exploités par l’Institut national de l’audiovisuel, évoqués dans cet article de Flora Losch, achèvent de démontrer l’étendue du travail restant pour effectivement restituer ces biens mal acquis.

Repolitiser et décoloniser le débat autour des restitutions

La deuxième contribution de ce numéro aux débats sur les restitutions est d’un autre ordre : elle refait de ces œuvres, biens, restes, outils et instruments des objets radicalement politiques.

D’abord en rappelant « les relations politiques qui les ont institués et mis en circulation ». Le « patrimoine africain » n’atterrit pas dans les vitrines de musées par la simple force de son esthétique ou de sa valeur historique, rappellent les auteurs de ce numéro, mais dans des contextes diplomatiques et politiques particuliers – telle la relation singulière entre les autorités françaises et le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, ainsi que l’agenda politique et culturel de ce dernier, qui conduisent, en 1966-1967, à un échange d’œuvres d’art entre les deux pays.

Surtout, ces objets sont « repolitisés » par ces travaux de sciences sociales, car ils reconnectent la question des restitutions à d’autres revendications éminemment politiques, émises par des États et citoyens africains et afro-descendants : la question des réparations (y compris financières), la question des excuses et la question de l’ouverture des archives coloniales, entre autres.

Il est ainsi rappelé comment l’un des pionniers du combat pour la restitution des « bronzes du Bénin », le parlementaire britannique d’origine guyanaise Bernie Grant, militait également pour des excuses officielles de la Grande-Bretagne pour son rôle dans la colonisation et l’esclavage, et pour l’annulation de la dette des pays émergents.

Or, si les restitutions d’objets semblent aujourd’hui être considérées comme acceptables par des État européens « qui espèrent solder à bon compte leur lourd passif colonial par le retour de quelques pièces », note l’introduction de la revue, tel n’est pas le cas des revendications portant sur des réparations financières ou sur des excuses officielles, par exemple, toujours considérées comme polémiques, radicales et « clivantes ».

Les unes ne peuvent pourtant faire l’économie des autres. Militant au sein du collectif belge Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Aliou Baldé le rappelle à l’aide d’une analogie efficace : « La restitution fait partie de la réparation. Si quelqu’un vient chez moi, prend mon frigo, qu’au passage il me met une claque ou me coupe la tête, qu’il retourne en Belgique avec ce frigo, l’expose dans un musée et fait payer des gens pour voir ce frigo… Si des années plus tard, un de mes descendants va le voir et lui dit : “Ce frigo ne vous appartient pas, est-ce que vous pouvez me le rendre ?”, et qu’après cela on lui rend simplement le frigo, alors on a oublié beaucoup de choses dans l’histoire. »

* * *

Politique africaine, vol. 165, no 1, éditions Karthala, 2022, 20 €, 200 pages.

Retrouvez la revue Politique africaine en librairie, au format électronique sur la plateforme Cairn, ou dans le blog de la revue dans l’espace Club de Mediapart.