«Brutal », « injuste », « inutile »… Dévoilé mardi 10 janvier par la première ministre Élisabeth Borne, le projet de réforme des retraites qui acte le recul de deux ans de l’âge légal de départ à 64 ans, et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisations, fédère contre lui. Fait rarissime, les syndicats sont unanimes pour dire leur opposition à ce projet. Dans les transports, l’énergie ou la fonction publique, les appels à la grève se multiplient pour le 19 janvier. La mobilisation s’annonce d’ores et déjà très suivie.

Face à cela, le gouvernement reste de marbre, Elisabeth Borne demandant aux syndicats de « ne pas pénaliser les Français ». L'exécutif campe sur ses positions : proposer un avenir économique des plus austères à la population. De manière à peine voilée, il assume que l’objectif principal de sa réforme est de faire des économies. Et pas qu’un peu : la première ministre s’attend à 10,3 milliards de gains financiers en 2027.

Rarement aura-t-on vu une baisse de dépense publique aussi rude du fait d’une seule réforme. Baisse de dépense qui, mécaniquement, reposera sur les travailleuses et travailleurs « les moins qualifiés » qui ont commencé à travailler tôt, expliquait l’économiste atterré Benjamin Coriat dans l’émission « C Politique », « car les gens qui sont entrés tard sur le marché du travail, c’est-à-dire les plus diplômés » partent déjà au-delà de 64 ans.

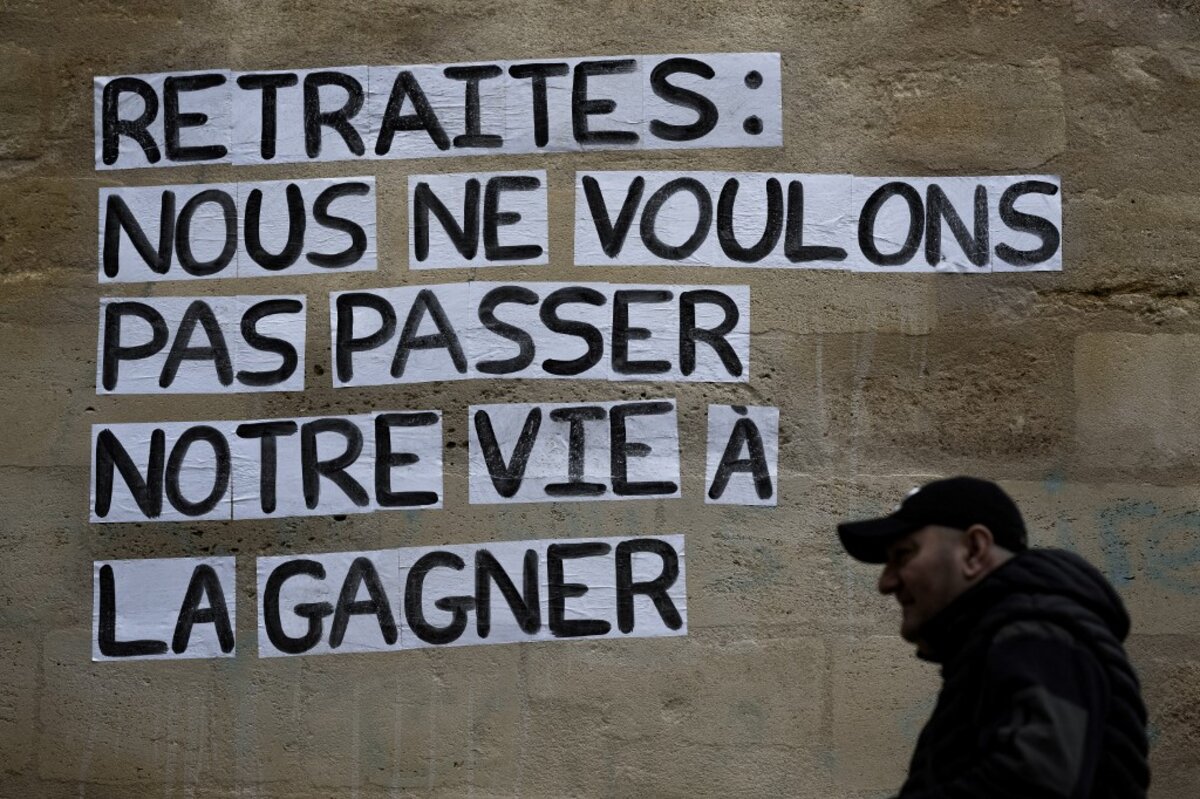

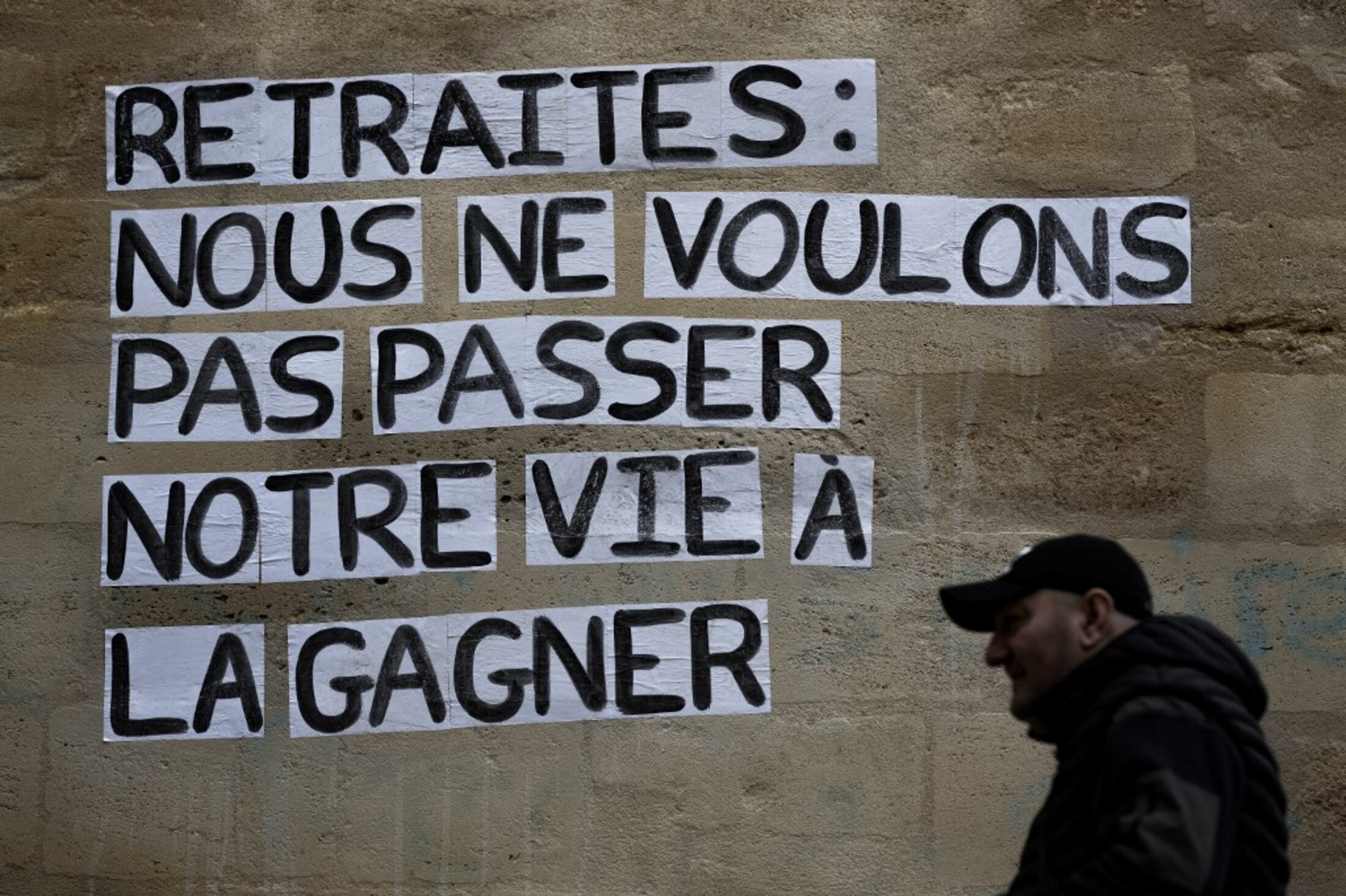

Agrandissement : Illustration 1

Si le gouvernement s’aventure sur un tel terrain miné, c’est que ce projet de réforme des retraites occupe une place centrale dans son plan de réduction du déficit public de 5 % en 2022 à 3 % du PIB en 2027, comme il s’y est engagé auprès de la Commission européenne. Cette réforme des retraites lui permettra concrètement de « financer » les baisses d’impôts promises de 15 milliards d’euros sur le second quinquennat d’Emmanuel Macron, dont plus de la moitié est liée à la seule suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’exécutif ne disait pas autre chose dans l’exposé général des motifs du projet de loi de finances 2023. Dans la partie où est détaillée sa stratégie budgétaire pluriannuelle, il est écrit que « les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l’évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites ».

Et que « cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l’objectif de normalisation des comptes publics, de poursuivre la stratégie de baisses des prélèvements obligatoires engagée sous le mandat précédent [...] notamment avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur deux ans, portée par le projet de loi de finances pour 2023 ».

Choix politique

Pour un exécutif à la recherche d’économies, s’attaquer aux retraites est en fait un moyen efficace de réduire vite et significativement la dépense publique. Elles constituent en effet l’un des postes budgétaires les plus importants : elles représentaient, en 2019, 14,6 % des dépenses publiques, selon Fipeco.

Aussi, en France, les dépenses publiques dédiées aux retraites pèsent pour 3,4 points de PIB de plus en moyenne que dans les principales économies européennes, selon une étude datant de 2019 de France Stratégie. Le gouvernement estime donc qu’il y a là du gras à aller grignoter. Et peu importe si notre généreux système par répartition permet de maintenir un taux de pauvreté des retraité·es parmi les plus bas de l’Union européenne...

Dans l’absolu, le gouvernement aurait pu faire un choix politique différent. Car il n’y a pas que dans son système de retraites que la France dépense plus que ses voisins européens. La même note de France Stratégie précise que la France se démarque aussi par un montant plus élevé que la moyenne (1,9 point de PIB) de dépenses publiques consacré aux « subventions et aides diverses à l’économie marchande ».

Un constat corroboré par une étude économique plus récente de chercheurs lillois qui chiffrent à au moins 157 milliards d’euros par an les aides publiques à destination des entreprises. Une sacrée manne ! Mais pour le gouvernement, il n’est pas question de s’y attaquer en profondeur. Mieux vaut sabrer dans le modèle social et miser sur sa politique de l’offre.

Le plein d’emplois précaires

Une politique de l’offre qui, avouons-le, n’annonce pas les jours heureux. Il n’y a qu’à voir les projections macroéconomiques sur les 25 prochaines années utilisées par le gouvernement pour définir la trajectoire financière du système de retraites. L’exécutif part certes du principe que sa politique économique permettra d’atteindre un taux de chômage de 4,5 % – qui équivaut au plein-emploi – mais aussi que la croissance de la productivité horaire de l’économie restera très faible à seulement 1 % par an sur le long terme !

Or, qui dit économie peu productive, dit emplois plus précaires et moins bien payés. Tel est l’avenir que nous promet le gouvernement. « C’est du reste cohérent avec sa réforme de l’assurance-chômage, qui consiste à réduire la durée d’indemnisation de 25 %, et donc à forcer les gens à prendre à la va-vite des emplois mal payés et peu productifs », analyse François Geerolf, professeur d’économie à l’Université de Los Angeles, spécialiste de macroéconomie.

Le problème des gains de productivité en France est pourtant endémique. « Le rythme de croissance de la productivité horaire du travail atteint en France le niveau le plus bas observé depuis un siècle (hors les périodes de guerre) », dit le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR). Une autre étude du Conseil d’analyse économique (CAE) précise ce constat en chiffres : « Sur la période de 2004 à 2019, la France a perdu 7 points de PIB par habitant par rapport à l’Allemagne et la baisse relative de productivité explique environ 5 points. Par rapport aux États-Unis, la baisse de productivité est encore plus forte, environ 7 points, correspondant à peu près au décrochage du PIB par habitant français par rapport aux États-Unis. »

Ne pas s’emparer de ce sujet à bras-le-corps est d’autant plus dommage qu’une amélioration de la productivité de l’économie permettrait d’accroître les salaires, notamment des moins qualifiés, et donc le niveau global des cotisations. Ce qui règlerait définitivement le débat sur la viabilité du système de retraites. C’est ni plus ni moins ce que dit le rapport du COR dans ses projections : avec son hypothèse la plus optimiste qui mise sur une croissance de la productivité horaire du travail de 1,6 % par an sur le long terme, le système serait bénéficiaire ad vitam æternam à partir de 2038.

Erreur historique

Mais, soyons clairs, penser l’amélioration de la productivité de l’économie n’est pas chose aisée. « Cela nécessite une planification globale. Il faut miser sur les secteurs où les gains de productivité sont les plus forts comme l’industrie où la productivité reste encore 40 % plus élevée que dans les services. Mais aussi réfléchir à l’organisation du travail, à l’adéquation des compétences des travailleurs avec leur poste, au bien-être des salariés, etc. », détaille François Geerolf.

Comme de nombreux économistes du courant dominant, le gouvernement considère en fait la productivité comme une donnée et non comme un facteur sur lequel il est possible d’agir. Ce logiciel intellectuel restreint considère ainsi que « la seule solution pour augmenter la production de richesses est de faire travailler les gens plus longtemps », ajoute François Geerolf. D’où la réforme des retraites actuelle.

Cette vision conservatrice de l’économie est, du reste, démentie par l’histoire même du capitalisme, où la réduction du temps de travail va de pair avec l’augmentation des créations de richesses. Ainsi, ce n’est pas une surprise si l’on peut lire dans le rapport du COR que « les effets macroéconomiques d’un report de l’âge de la retraite font l’objet de controverses pour le court et moyen terme ». Et que « selon l’approche retenue, les résultats apparaissent contrastés ». Miser sur la hausse de la durée du travail est une impasse économique. Oublier de questionner la productivité une erreur historique.

Embrassant une vision productiviste de l’économie, la Macronie devrait pourtant ériger l’accroissement des gains de productivité en priorité. Mais elle s’en désintéresse. Il y a quelques mois, lors d’une conférence de presse organisée par l’Association des journalistes économiques et financiers (AJEF), le rapporteur du budget Jean-René Cazeneuve avait dit que la productivité était « l’affaire des entreprises » et non des décideurs publics, qui pourtant les arrosent de cadeaux fiscaux à n’en plus finir, priant pour qu’elles en fassent bon usage. En somme, comme l’a bien résumé l’économiste Henri Sterdyniak sur Twitter, avec sa réforme des retraites, « le gouvernement suit sa logique, complaire aux milieux d’affaires en espérant qu’ils voudront bien investir en France ». C’est leur projet.