C'est l'histoire d'un naufrage, non pas en Méditerranée, mais à Paris. Des Tunisiens débarqués à Lampedusa rejetés de toutes parts. Depuis trois mois, ils vivent dans la capitale. Ils sillonnent la ville à la recherche d'un toit et d'un travail. Entre Porte de la Villette, les Buttes-Chaumont, la rue du Faubourg-Saint-Honoré, Stalingrad, Jaurès, Ménilmontant, le XIIe arrondissement, ils vont et viennent. Ils n'errent pas, ils marchent. Ils poussent les portes des restaurants, des boulangeries, des épiceries, proposent leurs services dans les chantiers, attendent devant les Point P, tentent leur chance sur les marchés, vont jusqu'à Rungis. Ils se rassemblent, élaborent des stratégies de survie, se séparent, prennent le métro, se reposent dans les jardins. Bref, ils circulent. Et chaque jour la même question: où dormir. Sous la pluie, chassés par les gardiens de parc, harcelés par les policiers, ils sont épuisés et découragés.

Arrivés pleins d'espoirs, ils ont vite compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus en France. Les solidarités familiales ont été épuisées en un rien de temps. L'État a tenté de les empêcher de franchir les frontières, avant de se mettre en retrait. Laissée seule aux manettes, la mairie de Paris dégage des fonds pour l'hébergement d'urgence, mais fait appel aux forces de l'ordre pour évacuer les squats et les pousse à rentrer chez eux avec le dispositif d'«aide au retour».

Des places à l'abri ont été trouvées pour 300 migrants. Certains, pris en charge par France terre d'asile (FTDA), sont hébergés dans des hôtels de l'est parisien. D'autres dorment dans un foyer, ouvert pour l'occasion par l'association Aurore, rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans un quartier huppé. Ces deux dispositifs sont saturés depuis plusieurs semaines. La liste d'attente est close.

Bilel Sboui, originaire de Sfax, rencontré devant le bâtiment de l'avenue Simon-Bolivar, avant l'expulsion par les forces de l'ordre: «Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Pour moi, la France était le pays des droits. Je ne trouve que la misère ici. Je n'avais jamais vécu comme ça, dans ces conditions. Que vais-je faire maintenant?»

Noureddine Jaballah, de Médenine, au foyer Aurore: «Je ne me plains pas, j'ai un toit, mais je n'en peux plus d'être souterrain. J'ai une maladie rénale, je ne peux pas mentir sur ma situation, j'ai peur de la police, j'ai peur d'un accident du travail, j'ai peur pour ma santé, je suis fatigué.»

Anis Hlel, originaire de Sfax, rencontré rue de Charenton, sans abri: «Quand je suis allé à l'Association des Tunisiens en France à Colonel-Fabien et qu'ils m'ont dit: “Ah non, monsieur, désolé, on n'accepte pas les jeunes”, là j'ai compris que j'allais être seul.»

Madhi Khalifa, de Ben Gardane, résident du foyer Aurore: «Je n'ai pas résisté à Paris. La France a eu ma peau. Je n'ai plus d'argent, personne ne veut de moi et ma famille me manque. C'est pour ça que je rentre.»

Mohamed Atig, de Gabès, dort à Porte de la Villette: «On est abandonnés de tous. Pas seulement de l'État, de la mairie ou des associations. C'est toute la France qui est absente. On n'en peut plus. Parler pour quoi faire, ça ne sert à rien. C'est du blabla, tout ça. Depuis Lampedusa, on en a vu des associations, des médias, et regardez où on en est. Rien ne bouge.»

Comme Mohamed Atig, beaucoup de migrants se sont repliés sur eux-mêmes. Mille fois, ils ont entendu les mêmes questions: «Pourquoi n'êtes-vous pas restés en Tunisie à faire la révolution? Parce que le pouvoir est aux mains des mêmes personnes et qu'il n'y a plus de travail. Pourquoi n'êtes-vous pas restés en Italie, avec vos titres de séjour? Parce qu'on parle le français ou au moins on le comprend».

«Je l'ai fait, j'ai tenté ma chance»

Sur leur nombre même, personne n'est d'accord. «Ils sont 800 ou 900 dans tout Paris», estime le responsable du centre d'hébergement géré par Aurore, Alain Lastécoueres. «Mais non, ils sont aux alentours de 4.000», lance Ammar Laamari, bénévole à la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR). «Ils sont moins de 600, y compris ceux qui sont hébergés dans le dispositif d'urgence», assure de son côté Dominique Bordin, coordinateur à la mission sans-abri de la mairie de Paris. Selon lui, depuis un mois, les arrivées se tarissent. Et les départs s'accroissent, l'aide au retour ayant été acceptée par 200 personnes.

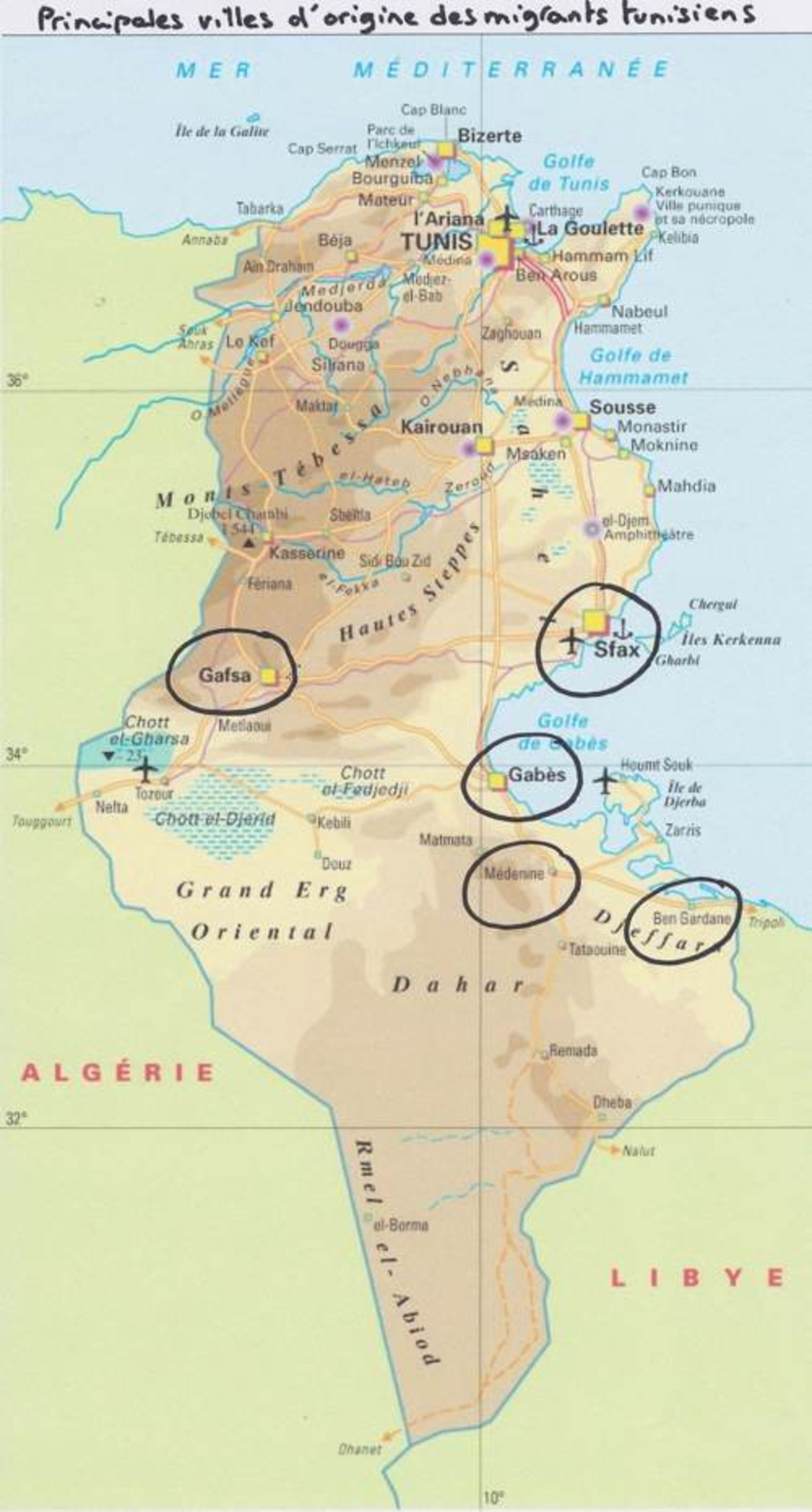

Agrandissement : Illustration 2

Pour la plupart, c'est leur première fois en France. La centaine d'entretiens réalisés par Aurore au foyer du faubourg Saint-Honoré donne un aperçu de leur profil. Célibataires, jeunes (entre 20 et 30 ans), parlant mal le français, l'écrivant encore moins, originaires du sud de la Tunisie, peu formés mais faisant valoir des expériences professionnelles variées. Pas de femmes, et quelques mineurs. «C'est une migration économique, de jeunes gens issus des classes populaires, peu éduqués. Certains viennent de la frontière avec la Libye, où ils étaient employés comme ouvriers. Depuis la guerre, ils ne peuvent plus y retourner», indique le responsable. «Ils sont prêts à tout faire, ce qu'ils veulent c'est un toit et un logement», insiste-t-il.

Le manque d'accueil en France explique leur désarroi. Mais celui-ci tient aussi à l'absence de projet migratoire préparé de longue date. Avec la chute de Ben Ali, la surveillance des frontières maritimes a cessé, ouvrant la voie à une route d'émigration peu empruntée jusque-là. Les instructions données au cours des dernières semaines de renforcer les contrôles commencent à produire leurs effets en sens inverse.

Mahdi Khalifa a pris sa décision. Arrivé le 11 février dans un train Milan-Paris, il vient d'accepter l'aide au retour. «J'ai toujours rêvé de venir en France. Je l'ai fait, j'ai tenté ma chance. Avant, ce n'était pas possible. La révolution a facilité les choses. J'ai rassemblé l'argent, et me voilà. En Italie, je ne pouvais pas rester à cause de la langue. En France, je ne parle pas non plus, mais je comprends, j'ai appris à l'école. Ici, j'ai tout essayé pour avoir du travail. Ça n'a pas marché.»

Lors de ses maraudes, Dominique Bordin recueille des dizaines de témoignages: «Cette population est différente de celle des Afghans, qui savent exactement pourquoi ils viennent. Les jeunes Tunisiens ont une vision moins construite, plus idéalisée de leur migration. Ils rêvaient de partir, ils sont venus sur le mythe d'un ailleurs meilleur. Avec le relâchement des contrôles, cela a été possible. Tout un système de tontine s'est mis en place pour acheter les moteurs, les bateaux. Et ils ont sauté le pas. Malgré la proximité des relations entre la France et la Tunisie, ils sont tombés de haut en voyant ce qui les attendait ici.»

Les policiers nous disent: «dégage, dégage»

L'épuisement se lit sur les corps. «Ils ont des symptômes liés à leur vie dehors. J'ai soigné des cas de gale, des mycoses, toutes sortes d'infections, quelques abcès», indique Patrick Willems, médecin généraliste intervenant à Aurore. «Il y a aussi beaucoup d'insomnie et de maux de ventre résultant du stress et de l'anxiété sur l'incertitude du lendemain. Les services d'urgence devraient les accepter sans condition. Ce n'est pas le cas», regrette-t-il.

«On a envoyé des gens à La Pitié-Salpêtrière, ils se sont fait renvoyer. À l'accueil, ils ont même menacé d'appeler la police», s'indigne Ammar Laamari de la FTCR. «Le principal problème, c'est avec les soins dentaires. Aucun hôpital ne les reçoit. Il y a un bus, le jeudi à Porte de la Chapelle. Si tu as une rage de dents le vendredi, tu dois attendre six jours, c'est impossible», s'emporte-t-il.

Harcèlement quotidien, usage de la violence: l'attitude des policiers est aussi mise en cause. Pour ceux qui n'ont pas de toit, les conditions de vie sont dramatiques. «Ils sont expulsés de la Porte de la Villette alors ils vont au-delà du périphérique. Ils sont chassés de Botzaris, alors ils vont aux Buttes-Chaumont. Franchement, ce n'est pas en les houspillant qu'ils vont les faire disparaître», s'énerve Rim, membre de La Chorba, une association distribuant des repas avenue de la Porte de la Villette. Tarek et Mohamed, rencontrés rue de Charenton, en face d'un local d'aide aux migrants tunisiens, se sont fait interpeller un soir à Stalingrad: «Ils nous ont plaqué contre le mur, et moi, ils m'ont pris mon argent. J'avais 50 euros sur moi, ils m'ont tout volé», dit l'un d'eux. Attablé à leurs côtés, Mohamed Atig, sans abri depuis son arrivée en France, insiste: «Ils nous réveillent sous la pluie, le vent, le froid. Ils nous disent: “dégage, dégage”. À la Porte de la Villette, il y a eu des personnes blessées, certains se sont fait gazer. J'en connais un qui a dû aller à l'hôpital à cause de brûlures aux yeux. Une fois, ils m'ont arrêté. J'ai voulu rester un peu au commissariat pour rester au chaud. Ils ont refusé.»

Juridiquement, les migrants tunisiens ont peu de droits. L'accès à l'aide médicale d'État n'est possible qu'après trois mois de séjour sur le territoire. Même les détenteurs du permis de séjour de six mois délivrés par l'Italie sont mal protégés. Pourtant, les retours forcés ne sont pas si nombreux en raison d'une récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne et de la réforme de la garde à vue. Ce qui explique qu'aux arrestations massives du début s'est substituée la pression policière quotidienne pour les chasser d'un endroit à l'autre.

«Deux cents personnes enfermées, bien sûr que ça explose»

Ignorés des pouvoirs publics sauf de la police, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Leurs expériences ont pu virer à la poudrière, comme au gymnase occupé de la rue de la Fontaine-au-Roi ou sur le boulevard de Belleville. «Dans le gymnase, à un moment, on a dû jeter l'éponge, il y avait trop de tensions là-bas», indique un bénévole de l'association Une Chorba pour tous, qui a servi des repas à cet endroit et au square de la Porte de la Villette.

«Deux cents personnes enfermées comme ça, bien sûr que ça explose, ajoute-t-il. Des jeunes, sans repères, pour certains déchirés à l'alcool ou aux cachets... alors forcément il y a des bagarres et des vols. Surtout qu'il y a d'anciens détenus parmi eux. On les reconnaît à la balafre du coin de la bouche à l'oreille, ceux-là il n'y a pas de doutes, ils sont passés par la case prison.» «Mais, estime-t-il, l'agressivité ne naît pas de nulle part. En l'absence de politique publique cohérente, les associations sont dans l'incapacité d'agir. Voilà le résultat.» «Ces parcs, ce sont des machines à fabriquer des criminels», renchérit Ammar Laamari. «Quand vous ne savez pas où dormir, quand vous n'avez pas de quoi vous lavez, il y a des gens qui craquent, c'est inévitable», insiste Pierre Henry de FTDA.

«Les premières violences, on les observe entre eux, poursuit Dominique Bordin. Sur le boulevard de Belleville, notamment, le portable est l'enjeu de nombreux vols, car c'est l'outil indispensable pour appeler la famille et trouver du travail: quand ils proposent leurs services, ils laissent leur numéro de téléphone. En termes d'emploi, la concurrence est rude. Ils ont fait chuter les tarifs du marché noir. Il y en a un, embauché dans un restaurant, qui m'a dit être payé 15 euros par jour sans les repas, alors qu'il a un brevet professionnel dans la restauration. On doit intervenir pour des bagarres avec les biffins. Ces formes de concurrence de l'occupation de l'espace public amènent à des situations de violence.»

Problème, les associations ne parviennent pas à se coordonner. Outre France terre d'asile et Aurore, deux structures ont été sollicitées par la mairie depuis fin avril-début mai pour distribuer des repas, La Chorba et Une Chorba pour tous. À Emmaüs, la ville a demandé de renforcer ses maraudes dans le secteur nord de la capitale. «La difficulté, c'est que nous aussi nous sommes fatigués, indique Rim, de La Chorba. L'État ne fait rien et la mairie de Paris essaie de les faire partir. On est débordés. Il n'y a aucune prise en charge globale, ces jeunes se retrouvent seuls, ça peut dégénérer à tout instant», ajoute-t-elle, sa cantine accueillant jusqu'à un millier de personnes, parmi lesquelles 200 Tunisiens.

«Du côté de l'État, rien ne bouge»

À ces structures officielles, s'ajoutent une multitude de soutiens individuels, agissant en ordre dispersé. Certains, désignés par la mairie de Paris comme des «autonomes», ont pu projeter leurs aspirations à l'autogestion, avant de prendre de la distance. D'autres ont utilisé la puissance des réseaux sociaux, et notamment Twitter (#Botzaris36), pour alerter les médias et susciter des aides ponctuelles en vêtement et en repas, en particulier autour des Buttes-Chaumont. Mais la jonction avec FTDA et Aurore n'a pas lieu, ces associations étant accusées de pousser les migrants à repartir, dans le sillage de la mairie de Paris.

«La plupart n'ont aucune chance d'être régularisés. Le mieux que l'on puisse faire est d'essayer de les persuader qu'un retour peut être la bonne solution», indiquait Éric Pliez, le directeur général d'Aurore, avant même que le Conseil de Paris ne complète les 300 euros versés par l'État, via l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), par une somme de 700 euros. «Nous avons commencé les réunions d'information. Mille euros, ça passe mieux. Entre un quart et un tiers des migrants que nous avons vus se disent spontanément intéressés», assure Pierre Henry.

Ce dernier ne décolère pas contre l'État: «De ce côté, rien ne bouge. Normalement, l'hébergement d'urgence et l'aide au retour ne sont pas de la compétence de la ville. Vu la fermeture totale du gouvernement, qui a choisi la réponse coercitive, la mairie a bien été obligée de s'engager.»

Claude Guéant, le ministre de l'intérieur, assume la stratégie du pourrissement. Progressivement, le piège se referme sur les migrants. Et la mairie socialiste se retrouve à défendre le dispositif d'aide au retour relancé par Nicolas Sarkozy. Avec des arguments similaires à ceux de la droite: de crainte d'un supposé «appel d'air», la mesure est réservée aux personnes hébergées par FTDA ou Aurore, plutôt que d'être ouverte à tous. Autrement dit, ceux qui dorment dans les parcs n'ont vraiment droit à rien.