Il y a soixante ans, le 17 octobre 1961, en plein Paris et en pleine guerre d’Algérie, la police française massacrait des travailleurs algériens qui manifestaient, dignes et endimanchés, avec leurs familles pour « une Algérie algérienne » et contre le couvre-feu discriminatoire qui leur était imposé par le préfet de l’époque, Maurice Papon.

Officiellement, il n’y a eu que trois morts, alors que c’est la plus sanglante répression policière d’une manifestation pacifique dans l’histoire moderne de notre république. Des dizaines de manifestants furent tués à coups de crosse, jetés vivants dans la Seine, pendus ou étranglés. Des centaines furent blessés, des milliers, arrêtés, torturés aux cris de « sales bicots », emprisonnés dans des conditions inhumaines ou refoulés en Algérie.

Cette explosion de violence policière et raciste ne fut pas soudaine mais la continuité et l’acmé d’un système répressif fait de contrôles au faciès, de rafles, ratonnades qui ciblaient exclusivement la population algérienne reléguée dans les bidonvilles de la banlieue parisienne, et une grande misère, celle qui était désignée par la terminologie coloniale de l’époque : « Français musulmans d’Algérie ».

Pendant plusieurs décennies, la mémoire du 17 octobre 1961 a été occultée sous l’effet notamment d’un black-out organisé au plus haut sommet de l’État. Ce n’est que vingt, trente ans plus tard, dans les années 1980 et 1990, que la parole s’est libérée grâce à la détermination d’enfants de manifestants du 17-Octobre et à des personnalités d’extrême gauche, tel le militant Jean-Luc Einaudi qui a surmonté tous les obstacles : l’omerta, les archives verrouillées, pour faire éclater la vérité.

En 2012, pour la première fois, un président français – François Hollande – a rendu hommage à la mémoire des victimes du 17 octobre 1961 et reconnu officiellement « une répression sanglante ». En 2018, Emmanuel Macron lui a emboîté le pas, admettant « une répression violente ». Mais l’un comme l’autre n’ont pas été plus loin que les mots, aucun acte fort n’a jamais été posé.

Soixante ans après les faits, où en est-on de la reconnaissance par l’État français de ses responsabilités dans ce massacre ? Emmanuel Macron s’est engagé à célébrer les trois grandes commémorations qui jalonnent la fin de son quinquennat : l’hommage national aux harkis, le 17 octobre 1961 et les accords d’Évian le 18 mars prochain.

Mais à l’heure où il laboure les terres de l’extrême droite, jusqu’à sacrifier la relation franco-algérienne sur l’autel de sa réélection en avril 2022 (lire ici notre article), que fera ou ne fera pas le président ce 17 octobre ? S’arrêtera-t-il au Musée national de l’histoire de l’immigration de la Porte-Dorée à Paris, dirigé depuis peu par l’historien Pap Ndiaye, qui prépare un événement sur le sujet ? Ira-t-il encore plus loin que son prédécesseur dans sa dénonciation du massacre ?

Au lendemain de ses propos incendiaires sur le pouvoir et l’existence de la nation algérienne qui ont ouvert une crise durable avec Alger, l’historien Benjamin Stora, auteur d’un rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie à la demande de l’Élysée, confiait à Mediapart : « Moi, ce que je veux, c’est savoir ce qu’on fait concrètement de mes propositions. Que fait-on le 17 octobre ? Je n’ai toujours pas eu de réponse. On commémore, on reconnaît le crime d’État ? J’espère qu’il y aura une réponse. C’est un des combats de ma vie. »

Tandis que plusieurs initiatives exigent la reconnaissance de ce crime d’État et l’ouverture de toutes les archives comme la réunion publique organisée vendredi 8 octobre à la Bourse du travail à Paris, Mediapart fait le point avec la journaliste et cofondatrice de la radio Beur FM, Samia Messaoudi, fille de manifestants du 17 octobre 1961, et l’historien Fabrice Riceputi, invités de notre émission « Écrire l’histoire France-Algérie ».

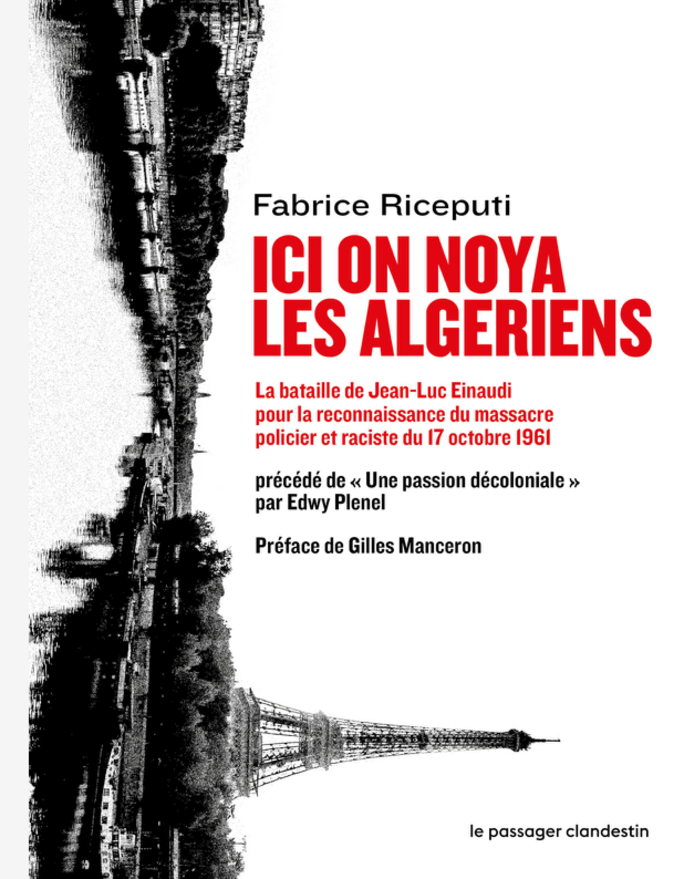

Historien et enseignant, Fabrice Riceputi anime histoirecoloniale.net et 1000autres.org, deux sites Internet consacrés aux questions coloniales et postcoloniales. Il publie Ici on noya les Algériens, aux éditions Le Passager clandestin. Un livre dans lequel il retrace la bataille intellectuelle, judiciaire et politique de Jean-Luc Einaudi (lire sa présentation sur le blog d’Edwy Plenel).

Et il « doute qu’en période électorale, un président qui s’est considérablement droitisé et qui compte beaucoup sur sa police, se mette à l’indisposer. Chaque fois que des tentatives de reconnaissance ont eu lieu, les syndicats de police sont montés au créneau en hurlant à l’atteinte à leur honneur sans parler de la droite et l’extrême droite ».

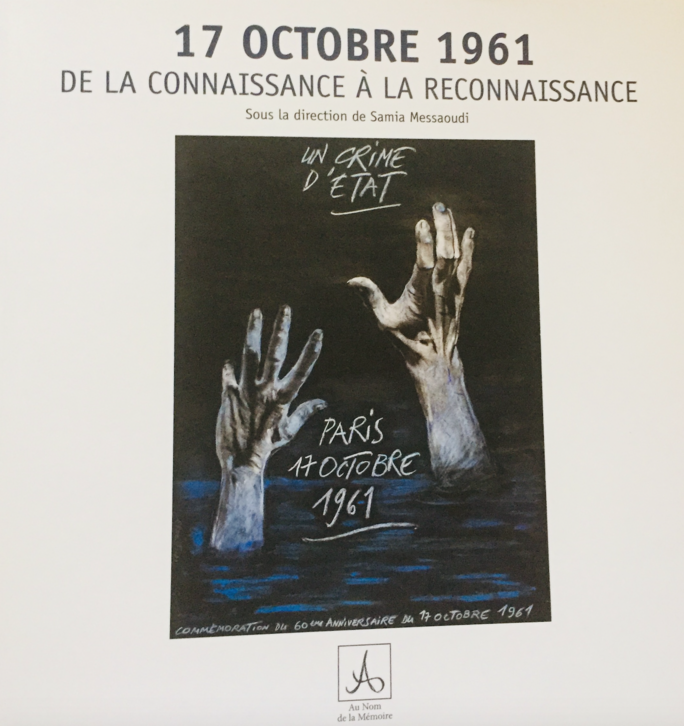

Agrandissement : Illustration 2

Samia Messaoudi a cofondé avec le cinéaste Mehdi Lallaoui et l’historien Benjamin Stora l’association Au nom de la mémoire qui mène depuis des décennies un travail exceptionnel pour reconstituer le puzzle de la mémoire collective du 17 octobre 1961. Elle publie aux éditions Au nom de la mémoire : 17 octobre 1961, de la connaissance à la reconnaissance.

Agrandissement : Illustration 3

Ses parents mais aussi son frère et sa sœur aînée ont manifesté le 17 octobre 1961. Ouvrier dans une usine automobile, son père était membre de la fédération de France du Front de libération nationale, le FLN, qui organisait la manifestation. Sa mère était enceinte de son petit frère. Si, dans sa famille, il y a eu transmission du 17-Octobre, elle raconte le silence dans de nombreuses familles algériennes.

Quand, adolescente, en classe, Samia Messaoudi évoqua le 17-Octobre dans une dissertation, sa professeure la corrigea aussitôt : « Tu te trompes, tu dois confondre avec Charonne », l’autre manifestation violemment réprimée en plein Paris pendant la guerre d’Algérie, celle-ci le 8 février 1962.

Neuf personnes furent tuées au métro Charonne et plus de deux cent cinquante blessés par les forces de l’ordre après une manifestation pacifique pour la paix et contre l’OAS, l’Organisation de l’armée secrète, partisane de l’Algérie française. Bien plus médiatisé et commémoré, le massacre de Charonne a fini d’effacer celui du 17-Octobre « parce que les vies des victimes comptaient : elles étaient françaises, pas algériennes ».

L’effacement s’est produit jusque dans les familles algériennes victimes du 17-Octobre. L’histoire de Fatima Bedar, 15 ans, fille d’un tirailleur algérien qui a risqué sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale pour la France, est emblématique.

Tabassée puis jetée à l’eau, Fatima Bedar, venue manifester avec son cartable sur le dos malgré le refus de ses parents, est l’une des plus jeunes victimes du 17-Octobre. Son corps sans vie sera repêché deux semaines plus tard dans le canal Saint-Martin.

Son père n’a pu l’identifier que grâce à ses longues nattes noires. Alors qu’il ne sait ni lire ni écrire, il a été contraint de signer au commissariat une déposition affirmant que sa fille était morte par noyade. Par suicide. Dans la famille, on a longtemps cru et répété que Fatima Bedar était morte... à Charonne. Ce n’est que grâce à une contre-enquête de l’écrivain Didier Daeninckx et de l’historien Jean-Luc Einaudi, des années plus tard, que ses proches accèderont à la vérité...

L’émission est ponctuée d’extraits de l’un des tout premiers documentaires diffusés en France sur le 17 octobre 1961, Le Silence du fleuve réalisé en 1991 par Mehdi Lallaoui et Agnès Denis. Parmi ces extraits, le témoignage d’un homme qui se trouvait la nuit du 17-Octobre dans le Quartier latin : l’écrivain et éditeur François Maspero disparu en 2015. Il raconte une violence inouïe, « le bruit du bâton sur les crânes », « la meute de policiers qui frappent comme des bûcherons », qui traquent les blessés pour continuer à les cogner.

L’émission s’achève par la lecture du poème du grand écrivain et dramaturge algérien Kateb Yacine, La gueule du loup, 17 octobre 1961.

« Peuple français, tu as tout vu

Oui, tout vu de tes propres yeux

Tu as vu notre sang couler

Tu as vu la police

Assommer les manifestants

Et les jeter dans la Seine.

La Seine rougissante

N’a pas cessé les jours suivants

De vomir à la face

Du peuple de la Commune

Ces corps martyrisés

Qui rappelaient aux Parisiens

Leurs propres révolutions

Leur propre résistance

Peuple français, tu as tout vu,

Oui, tout vu de tes propres yeux,

Et maintenant vas-tu parler ?

Et maintenant vas-tu te taire ? »

> Cette émission peut aussi s’écouter en podcast.

> Retrouvez toutes les émissions du Studio.