Le salaire des professeurs de Wallis-et-Futuna. La facture de chauffage de centres de rétention pour réfugiés sur le sol français. Les frais de démantèlement de sous-marins nucléaires en mer de Barents, dans l’Arctique.

Ces trois dépenses de l’État français n’ont, en apparence, rien de commun. Pourtant, elles sont toutes (ou ont toutes été) considérées par la France comme relevant de l’« aide publique au développement ». À ce titre, elles ont été décomptées du budget global consacré chaque année par l’État français à l’aide au développement, supposé contribuer à lutter contre la pauvreté et les inégalités mondiales.

Chaque année, des dépenses n’ayant qu’un rapport lointain avec des objectifs de développement sont comptabilisées dans ce budget : versements destinés aux territoires d’outre-mer (soit de la France vers la France), dépenses de dépollution nucléaire, formations de personnels militaires... Des chiffres de l’aide en partie « gonflés » pour coller aux objectifs avancés par les gouvernements des pays les plus riches afin de démontrer leur solidarité – la France ambitionne ainsi d’y consacrer 0,55 % de son revenu national brut d’ici à 2022.

Les chiffres en trompe-l’œil ne sont que l’un des problèmes soulevés par la politique française d’aide au développement. Un chercheur, Philippe Marchesin, en dresse un panorama fourni dans un livre publié en mars 2021, La Politique française de coopération. Je t’aide, moi non plus (L’Harmattan), somme de 688 pages, fruit d’une dizaine d’années de travail.

Sous les atours de la solidarité, un intérêt bien compris

L’enseignant-chercheur, rattaché au département de science politique de l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, y déconstruit deux idées tenaces à propos de cette aide. La première est qu’elle répondrait à un double objectif de solidarité (envers les pays « aidés ») et d’intérêt (pour la France, à travers l’influence et le poids diplomatique que cette aide lui apporte).

Historiquement, la solidarité est en réalité un moteur bien faible en comparaison de l’intérêt que la France tire de cette politique, assure Philippe Marchesin. Certains professionnels de l’aide cités par le politiste le disent d’ailleurs sans détour. « Appelons un chat un chat, beaucoup de ce que l’on présente comme “aide” n’a pas grand-chose à voir avec une soi-disant solidarité, et les justifications pour le transfert de ressources officielles pour le développement relèvent plus de l’intérêt personnel, politique, économique, commercial, sécuritaire ou autre, intérêt bien compris de la part des pays contributeurs », expose un ancien directeur de la Banque mondiale au Mexique, Olivier Lafourcade.

Parmi ces « intérêts bien compris » peuvent figurer l’espoir d’un gain diplomatique (s’attacher des votes au sein du Conseil de sécurité de l’ONU), stratégique, ou encore la recherche d’intérêts économiques : marchés pour des entreprises françaises, accès à des matières premières stratégiques – pétrole, uranium...

Un agent de la direction générale du Trésor en poste sur le continent africain, cité par Philippe Marchesin, expose la mission des fonctionnaires sur place : « À nous de nous débrouiller pour que les entreprises françaises gagnent et qu’elles soient plus compétitives, donc qu’elles répondent aux cahiers des charges, aux normes ; disons que c’est notre travail sur place, en liaison avec l’AFD [Agence française de développement – ndlr], de faire en sorte que nos entreprises aient suffisamment d’atouts pour gagner les appels d’offres. [...] Vous savez, ce qui intéresse la France, c’est de créer des emplois. »

Les calculs de Disclose et Mediapart concernant le nombre d’entreprises françaises ayant remporté les appels d’offres de l’AFD ces dernières années confirment cette tendance.

Les avions d’Omar Bongo

L’auteur de La Politique française de coopération déconstruit également une seconde idée reçue : celle que l’aide serait un simple transfert d’un pays à un autre, en somme un « geste plutôt sympathique adressé de manière unilatérale par un donateur à un receveur ».

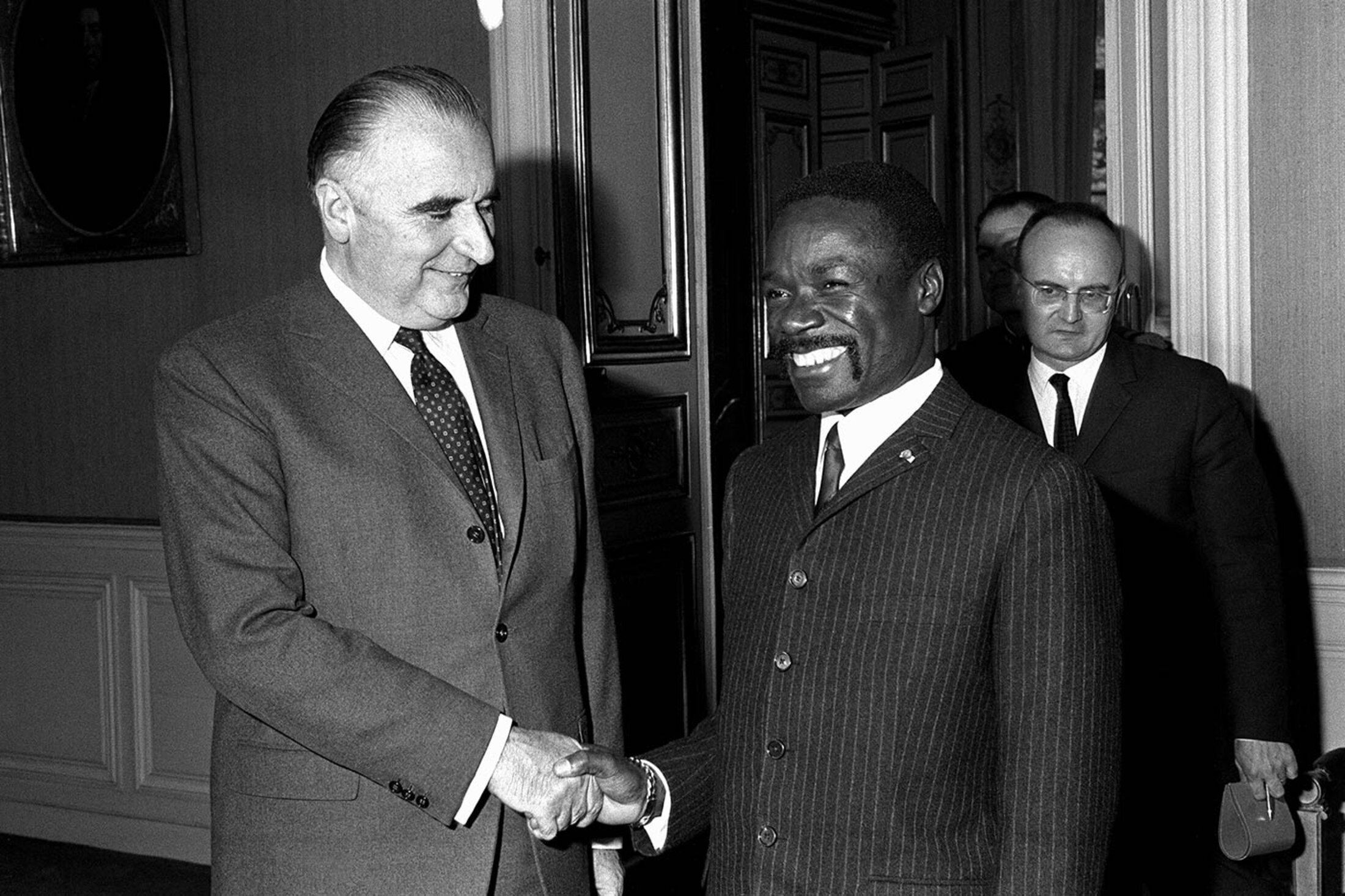

Agrandissement : Illustration 1

Il invite à considérer plutôt l’aide comme un échange dont les deux parties cherchent à tirer le maximum de bénéfices – l’État receveur n’étant « pas moins intelligent et opportuniste » que le donateur. Le politiste cite, parmi de nombreux autres, l’exemple des avions de feu Omar Bongo, président du Gabon pendant 41 ans et ami de nombreux chefs d’État français.

Non content de se faire financer l’aménagement de son Boeing personnel par des crédits d’aide au développement (ceux du Fonds d’aide et de coopération, FAC), Omar Bongo a réclamé, lors de l’une de ses visites en France, en 1970, qu’on lui offre un Mystère 20, avion d’affaires du constructeur français Dassault.

Le dialogue qui suit entre Jacques Foccart et le président français Georges Pompidou – rapporté par le premier – est à l’avenant :

J. Foccart. « Omar Bongo souhaiterait qu’on lui fasse cadeau d’un Mystère 20.

G. Pompidou. — Il peut se payer un Mystère 20 ; ça vaut combien ? 700 millions [d’anciens francs] ?

J. Foccart. — Avec les aménagements, cela fait bien 750 millions.

G. Pompidou. — Il peut très bien se le payer.

J. Foccart. — Je crois qu’il faudrait essayer d’obtenir du FAC, non pas la fourniture de l’avion, parce que le FAC n’est pas fait pour acheter un Mystère 20, mais tout au moins le paiement d’une partie, mettons de la première échéance. On pourrait dire à Bongo : “Bon, vous partez avec votre Mystère 20, on vous a payé la première échéance ; vous ferez votre affaire des autres.”

G. Pompidou. — Au fond, c’est surtout Dassault qui en bénéficiera, mais enfin, je veux bien. »

Que l’aide serve les intérêts de celui qui « donne » n’est pas tout à fait une idée nouvelle. Pas plus que celle consistant à dire que cette aide n’est pas réductible à un simple transfert, mais plutôt le fruit d’un échange avec un « receveur » qui n’est pas dupe.

Mais le chercheur démontre précisément, dans le cas de la France, qu’elles sont vraies depuis les prémices de la coopération française, sous le général de Gaulle (général qui considérait l’argent de « l’aide aux pays sous-développés » comme « un très bon placement »). Philippe Marchesin l’étaie par un important travail d’analyse d’archives : celles du père de la « Françafrique » Jacques Foccart, du ministère des affaires étrangères ou encore de collectivités locales, ainsi que par des entretiens avec des professionnels français de l’aide et des sources ouvertes (budgets publics, rapports parlementaires…).

Opacité et éparpillement

L’aide au développement telle que conçue et mise en œuvre par la France depuis les années 1960 n’est pas seulement intéressée. Elle est également opaque. Le simple fait de calculer précisément son montant total relève du casse-tête. Les crédits qui composent l’aide publique au développement française sont en effet éparpillés dans 24 programmes budgétaires différents, eux-mêmes rattachés à 14 missions (politiques publiques) distinctes. Une dispersion qui « rend ardus le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’APD, tant pour la société civile que pour le contrôle parlementaire », relève le collectif d’ONG françaises Coordination Sud dans l’un de ses rapports.

Même les acteurs théoriquement les plus avertis de cette politique admettent son manque de transparence. Dans son livre, Philippe Marchesin rappelle ces mots étonnants de Pascal Canfin, alors ministre du développement, lors d’une discussion budgétaire en 2013 : « J’ignore à quoi sert l’aide au développement dans le détail : combien de kilomètres de routes, combien de malades du Sida sauvés, combien de classes ouvertes ? [...] Quelle a été la contribution de l’aide française à la hausse du PIB du Burkina Faso ces cinq dernières années ? Nous sommes incapables de le dire, en raison des nombreux paramètres. »

Impasses de la politique du chiffre

Ce manque de transparence devient d’autant plus criant que les fonds alloués à l’aide publique au développement française sont en augmentation depuis 2014. Ils sont passés de 8 milliards d’euros en 2014 (0,37 % du revenu national brut) à 10,3 milliards d’euros en 2018 (0,43 % du RNB), puis 12,4 milliards en 2020 d’euros (0,53 % du RNB).

Emmanuel Macron en a fait l’une des priorités de son mandat. Il tient à son objectif de 0,55 % du RNB français consacré à l’aide publique au développement d’ici à 2022. Mais en matière de développement, la politique du chiffre n’est pas toujours la plus avisée.

Elle pousse en effet à comptabiliser les dépenses les plus variées, parfois fort éloignées de l’aide aux « populations vulnérables » mise en avant par l’Agence française de développement. Financement de missions archéologiques françaises à l’étranger, dépenses de dépollution nucléaire en Russie et en Ukraine, argent versé au gouvernement djiboutien pour maintenir la base militaire française dans le pays… Depuis 2016, il est également possible de passer au titre de l’aide publique au développement des programmes de « prévention de l’extrémisme violent » et certaines formations militaires dans les pays éligibles.

L’inventaire de ces bizarreries n’est pas qu’anecdotique. « La plupart des augmentations [du budget français de l’aide] observées depuis 2017 résultent de la comptabilisation de flux qui ne quittent en réalité jamais le territoire français, ou du moins ne représentent pas d’argent additionnel pour les pays en développement », relève Coordination Sud dans un document destiné aux parlementaires français.

En 2018, a calculé Coordination Sud, 16 % de l’argent dépensé par la France au titre de l’aide au développement ne quittait tout simplement pas le territoire français. C’est le cas des frais d’accueil des réfugiés sur le sol français et des « frais d’écolage » – les frais de scolarité d’étudiants de pays dits en développement dans l’enseignement supérieur français, où se retrouvent parfois inclus des étudiants français issus de l’immigration. De l’argent versé par la France… à la France.

Vouloir faire du chiffre a également des conséquences sur les salariés des institutions chargées de mettre à disposition et de suivre ces fonds. À l’AFD, l’augmentation du volume des activités (de 9 milliards d’euros d’engagements en 2016 à 14 milliards d’euros en 2019) conduit, selon plusieurs agents interrogés par Disclose et Mediapart, à un moins bon suivi des projets.

Une loi pour changer cinquante ans d’inertie

Une loi votée en août dernier devait répondre à une partie de ces problèmes. La « loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales », c’est son nom, réaffirme les priorités de l’aide française, au premier rang desquelles « l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions ».

Elle met l’accent sur les dons, destinés aux pays plus pauvres et aux secteurs prioritaires (éducation, santé…) mais pourtant délaissés depuis la fin des années 2000 au profit de prêts, qui favorisent les pays jugés « moins risqués ».

Nous ne serons pas crédibles si nous mettons des sommes de plus en plus importantes dans l’aide, sans impact réel.

Afin de s’assurer de l’utilisation de ces fonds, la loi crée une « commission d’évaluation de l’aide publique au développement » chargée de vérifier son efficacité et de garantir sa transparence.

« Le collège d’experts indépendants qui y siègera ira regarder ce que fait l’AFD et plus généralement tous ceux qui reçoivent des fonds publics, non pas pour les fliquer, mais pour déterminer si l’argent mis sert vraiment à quelque chose ou s’il ne s’agit que d’effets d’annonce, détaille le député Hervé Berville, l’une des chevilles ouvrières de cette loi, interrogé par Disclose et Mediapart le 2 septembre 2021. Il s’agira d’experts dont le métier n’est pas de faire du contrôle ou de l’audit, mais bien de l’évaluation d’impact, qui est une discipline à part entière. Nous ne serons pas crédibles si nous mettons des sommes de plus en plus importantes dans l’aide, sans impact réel. »

Mais pour Philippe Marchesin, le compte n’y est pas encore. « Il y a des éléments intéressants, sur la progression des dons par exemple. Mais comment cela va-t-il se traduire réellement ? Cela me rappelle quand on a annoncé “un milliard d’euros de dons” supplémentaires dans le budget 2019. Formidable ! Mais un rapport du Sénat a ensuite précisé que ce milliard allait être dépensé en dix ans… Soit 100 millions d’euros par an en moyenne, donc on en restait à peu près là où on était. »

Les dons ne sont, par ailleurs, pas une garantie en soi que ces fonds bénéficient aux plus pauvres. « Quantité de dons vont vers la Francophonie – qui est de l’influence –, vers les “contrats désendettement développement” comme le métro d’Abidjan ou le pont sur le Wouri, au Cameroun... Autant d’infrastructures dont on ne voit pas forcément en quoi elles concourent à la lutte contre la pauvreté », développe Philippe Marchesin.

Pour le chercheur, le texte a peu de chances de bousculer des logiques profondément ancrées – « Cinquante ans d’archives et d’entretiens [avec des professionnels du développement français] permettent de voir quels mots et quelles idées restent : le taux de retour, le “juste retour”, la “contrepartie”, l’influence, l’intérêt… Est-ce que cela va changer ? L’administration du développement est tellement puissante et s’inscrit dans une telle continuité, il y a une si forte inertie qu’il ne faut pas rêver... »