L'immense majorité des cellules qui constituent notre corps nous sont étrangères. Nous comptons certes quelque cent mille milliards de cellules issues des divisions successives de l'œuf né de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Mais aussi au moins dix fois plus de bactéries, nichées dans le tube digestif ou prospérant sur la peau, et participant à des fonctions essentielles. Et aussi une bonne centaine de milliards de cellules de notre mère et de nos enfants pour les femmes. Sans oublier quelques centaines de millions de cellules de nos frères et sœurs aînés. Conclusion vertigineuse, déroutante: sommes-nous, tels des monstres antiques, des chimères composées de l'assemblage de différents corps?

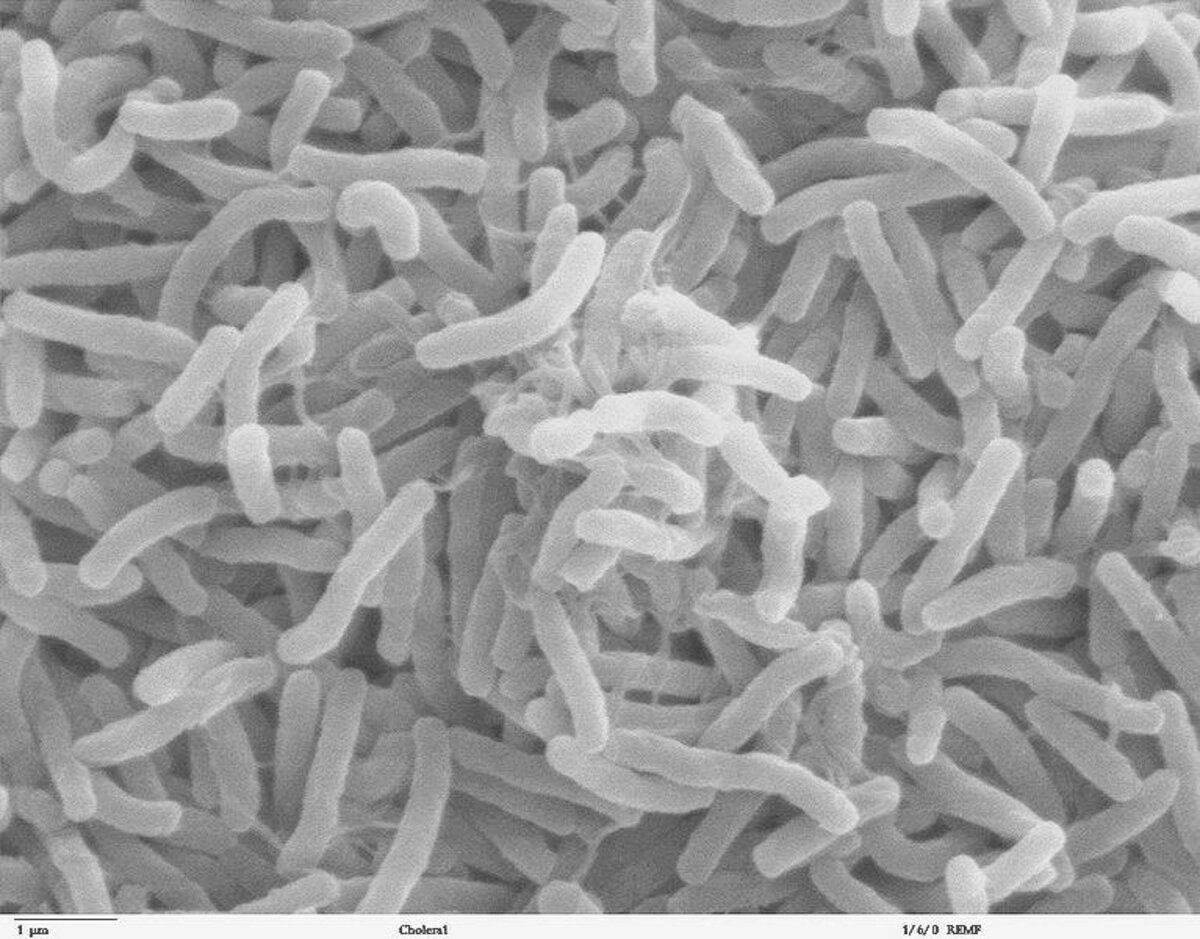

Heidelberg, 2008: le gratin des chercheurs en microbiologie annonce la constitution d'un consortium international destiné à séquencer l'ADN de la totalité des bactéries vivant sur le corps humain. L'annonce est passée totalement inaperçue de la grande presse. Pourtant, ses enjeux scientifiques sont de premier ordre, peut-être même plus importants que celui du fameux programme génome humain. Rien que dans l'intestin, on compte 150 gènes bactériens pour un gène humain, et il est impossible de comprendre la digestion sans connaître les réactions catalysées par les produits de ces gènes. L'existence de bactéries vivant dans le tube digestif humain était connue de longue date.

Mais cette fameuse «flore intestinale», chère aux fabricants d'aliments santé et autres compléments nutritifs, restait très mal connue. Cette ignorance s'expliquait par l'impossibilité de cultiver ces bactéries en laboratoire pour les étudier.

Dès le début du XXe siècle, les microbiologistes observant des selles au microscope avaient relevé que les bactéries qu'elles contiennent meurent en quelques minutes car l'oxygène, absent dans le tube digestif, leur est fatal. Cet obstacle a pu être contourné par l'explosion des techniques de séquençage qui permettent de décrire la séquence des lettres chimiques –les nucléotides– qui composent l'ADN.

Séquencer le génome d'une bactérie était, il y a encore dix ans, un exploit. C'est à présent une tâche de routine. C'est ce qui a permis de passer au séquençage non plus du génome d'une espèce, mais de la totalité des espèces bactériennes vivant dans un milieu donné. Cette technique dite de métagénomique a révolutionné la microbiologie, en permettant d'étudier des bactéries, ou tout au moins leurs génomes, impossibles à cultiver. Exit la bonne vieille flore intestinale. C'est désormais les microbiotes, ensemble des espèces bactériennes vivant dans un milieu donné, qui passionnent les chercheurs. Celui du tube digestif, bien sûr, depuis la bouche jusqu'au colon en passant par l'estomac et l'œsophage, mais aussi de la peau, du vagin, de la vessie ou encore des glandes sécrétrices d'hormones. Seuls le squelette et le système nerveux central en sont exempts.

Les chimères

Quelles fonctions accomplissent ces bactéries? Les recherches n'en sont encore qu'à leurs débuts, mais il est déjà clair que ces relations se font sur le mode de la symbiose, chaque partenaire y trouvant son compte. La bactérie trouve dans la région du corps humain qu'elle colonise un milieu riche en nutriments. En retour, elle participe aux fonctions physiologiques de l'organe qu'elle colonise.

L'exemple du microbiote intestinal, qui pèse au total 1 kilogramme, reste à ce jour le mieux connu. Une des espèces de bactéries qui le composent, Bacteroides thetaiotaomicron, est par exemple capable de digérer les polysaccharides des plantes, ce que les cellules intestinales ne peuvent faire. La même espèce contribue également, au cours du développement, à une bonne vascularisation de la muqueuse intestinale, permettant au sang de s'y charger en nutriments.

La découverte de cette face cachée du corps humain a des conséquences fascinantes pour la question de l'identité. Un groupe de chercheurs européens et chinois a publié au mois de mars l'analyse de la totalité de l'ADN isolé dans les fèces de 124 personnes.

- Premier enseignement: on y trouve au total un millier d'espèces bactériennes.

- Deuxième enseignement: une vingtaine d'espèces seulement sont présentes chez tous les individus, et une soixantaine chez plus de 90%.

- Troisième enseignement: même ces espèces les plus ubiquitaires présentent une grande variabilité de leur abondance.

D'un individu à l'autre, la taille de la population d'une espèce bactérienne peut varier de 1 à 2.000. En d'autres termes, nous avons tous un socle commun d'espèces bactériennes, ce qui n'est pas étonnant puisque l'intestin assure toujours les mêmes fonctions chez tous les individus. Mais nous avons aussi une identité bactériologique qui nous rend unique.

Unique, mais pas immuable: cette identité bactériologique évolue au cours du temps, en fonction notamment du régime alimentaire. Le nourrisson naît avec un microbiote transmis par sa mère au moment de l'accouchement. A l'âge de six semaines, on observe ainsi des différences importantes dans le microbiote des enfants suédois, français et espagnols, liées sans doute aux habitudes alimentaires différentes. En revanche, à l'âge de onze mois, ces différences se sont estompées. Chaque bébé a constitué son propre microbiote, entièrement différent de celui de la mère.

Notre corps est donc constitué principalement de cellules bactériennes. «Je est un nous», s'amuse Jean-Claude Ameisen, professeur d'immunologie à l'université Paris 7, qui souligne que ce phénomène est général au cours de l'évolution.

Et ces bactéries sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. La découverte a de quoi surprendre, surtout au pays de Pasteur où l'on est habitué à voir dans les bactéries de dangereux microbes.

Mais il y a plus surprenant encore: notre corps est également, quoique dans des proportions bien plus faibles, constitué de cellules qui nous sont entièrement étrangères: elles ne portent pas notre ADN. Ce phénomène de chimérisme –la fusion des éléments de deux individus en un seul– passait jusqu'à peu pour une curiosité de la littérature médicale. On savait en effet qu'il peut arriver que deux ovules fécondés se développent dans l'utérus, comme s'ils allaient donner de faux jumeaux, avant de fusionner en un seul.

L'individu qui en résulte possède donc deux génomes, s'exprimant chacun dans des parties différentes du corps. On ignore la fréquence de ce phénomène, qui peut passer complètement inaperçu une vie durant. Sa découverte donne alors lieu à des anecdotes piquantes. Comme celle de Karen Keegan, une Américaine de Boston qui devait recevoir une greffe de rein de son fils... dont l'analyse génétique montrait qu'il ne pouvait être son fils. Des études plus approfondies établirent que ses deux ovaires possédaient en fait chacun un patrimoine génétique différent, à la suite d'un chimérisme embryonnaire. Son fils était ainsi issu d'un ovule d'un ovaire, tandis que le test génétique avait été fait avec l'ADN de l'autre ovaire.

Ou encore celle du champion cycliste américain Tyler Hamilton, accusé de s'être dopé avec des transfusions massives, puisque l'on trouvait dans son sang des cellules qui ne possédaient pas son patrimoine génétique. Hamilton tenta de convaincre un tribunal qu'il était en fait lui-même une chimère. En vain.

L'effet des grossesses

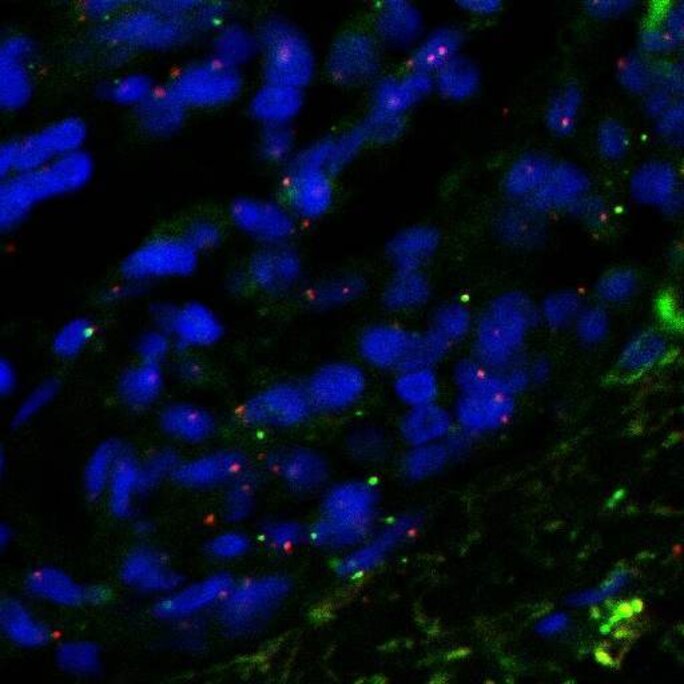

Ce phénomène de chimérisme par fusion de deux cellules œufs n'est qu'une variante particulièrement massive et frappante du microchimérisme qui se produit, lui, chez tous les individus. Le phénomène est mieux décrit chez les femmes pour une raison technique: il est assez facile de visualiser les cellules porteuses de chromosomes Y sur un tissu biologique féminin dont toutes les cellules possèdent normalement une paire de chromosomes X.

Une des premières études à avoir tenté de quantifier le phénomène est due à la Néerlandaise Marije Koopmans, de l'hôpital universitaire de Leyden. Elle a autopsié les corps de 46 femmes n'ayant jamais reçu de greffes d'organes (qui auraient pu être source de cellules étrangères) et découvert des cellules porteuses d'un chromosome Y dans les reins, le foie ou le cœur de 23 d'entre elles. La moitié des femmes seraient donc des chimères? «Ce n'est qu'une estimation basse, répond la chercheuse, car nous n'avons pas recherché les chimérismes correspondant à des cellules portant un chromosome X distinct de celui de la majorité des cellules.»

D'où proviennent ces cellules étrangères? Des grossesses. Le placenta permet le passage des nutriments dont a besoin le fœtus... et parfois aussi de cellules. Toute femme ayant eu un enfant conserve sa vie durant des cellules des fœtus qu'elle a portés... ou perdus. Les cellules fœtales semblent en effet plus nombreuses chez les femmes ayant connu des fausses couches. De même, on estime que jusqu'à 500.000 cellules du fœtus passent dans le sang maternel lors d'une interruption volontaire de grossesse.

Ces cellules fœtales sont particulièrement abondantes durant la grossesse, à tel point que leur détection dans le sang est à présent envisagée comme une méthode alternative à l'amniocentèse pour les examens prénataux. Mais beaucoup d'entre elles restent ensuite dans le corps maternel, où on a pu les détecter jusqu'à 27 ans après l'accouchement. «Sur le plan biologique, la mère ne se sépare pratiquement jamais des enfants qu'elle a portés», explique Edgardo D. Carosella, immunologiste de l'hôpital Saint Louis.

Ces cellules fœtales sont donc capables de se diviser, de se différencier et de s'intégrer à différents organes. D'autres restent indifférenciées et circulent dans le sang. L'échange de cellules peut aussi se faire dans l'autre sens: de la mère vers l'enfant qu'elle porte. Le fœtus peut ainsi recevoir des cellules de sa mère, mais aussi des cellules fœtales issues de grossesses précédentes qui ont continué à circuler dans le sang voire, comme a pu le montrer l'équipe de Diana Bianchi du Tufts Medical Center de Boston, de sa grand-mère!

Cellules fluorescentes

Cette dernière démonstration n'a cependant pu être obtenue que chez la souris. Il n'est en effet pas simple, chez l'homme, de disposer de suffisamment de tissus pour se livrer à un recensement exhaustif des cellules d'origine étrangère. Chez la souris, en revanche, ce travail de bénédictin est facilité par le fait que l'on peut créer par génie génétique des animaux aux cellules fluorescentes. Il suffit ainsi de croiser un mâle présentant cette particularité avec une femelle normale pour pouvoir aisément compter, sous microscope, les cellules fluorescentes dans le corps de la femelle après la mise bas. Ou, à l'inverse, de croiser une femelle aux cellules fluorescentes avec un mâle normal et de compter les cellules fluorescentes dans sa descendance mâle.

Diana Bianchi s'est livrée à ce travail méticuleux. Ses conclusions? Dans le sens fœtus/mère, l'échange de cellules commence au onzième jour de gestation (équivalent du cinquième mois de grossesse chez la femme) et s'accroît ensuite pour présenter un maximum dans les jours précédant la mise bas. Elles sont particulièrement abondantes dans les poumons et la rate, plus rares dans le cerveau ou le cœur. Dans le sens mère/fœtus, au moins 85% des souriceaux se sont avérés présenter des cellules maternelles. Ils en comptent à la naissance en moyenne 158 pour 100.000 cellules propres, avec un pic dans le cœur et les poumons, et ce taux ne change pas trois semaines plus tard, à un âge correspondant à celui d'un très jeune adulte. Dernière observation: le taux de cellules maternelles dans la progéniture augmente avec le nombre de gestations antérieures de la femelle.

Quelle peut être la fonction de ces cellules étrangères? Il y a sur ce point plus d'hypothèses que de certitudes. Pour les uns, ces cellules resteraient le plus souvent au stade embryonnaire, ce qui leur permettrait, à la manière des cellules souches, de participer à la régénération des tissus. Pour d'autres, elles seraient au contraire potentiellement pathogènes, du fait de leur reconnaissance comme étrangères par le système immunitaire. C'est ce qui expliquerait que les maladies auto-immunes soient bien plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Différentes études ont ainsi relevé un taux élevé de cellules fœtales chez les femmes atteintes de certaines de ces pathologies. Le microchimérisme, ange ou démon? Ni l'un ni l'autre: juste une preuve que, comme l'explique Edgardo D. Carosella, «l'autre est une partie constitutive de notre identité».

- Retrouver l'entretien intégral avec Jean-Claude Ameisen sous l'onglet Prolonger de cet article

- Prochaine enquête: «Où s'arrête le moi?»