De notre envoyé spécial en Birmanie.

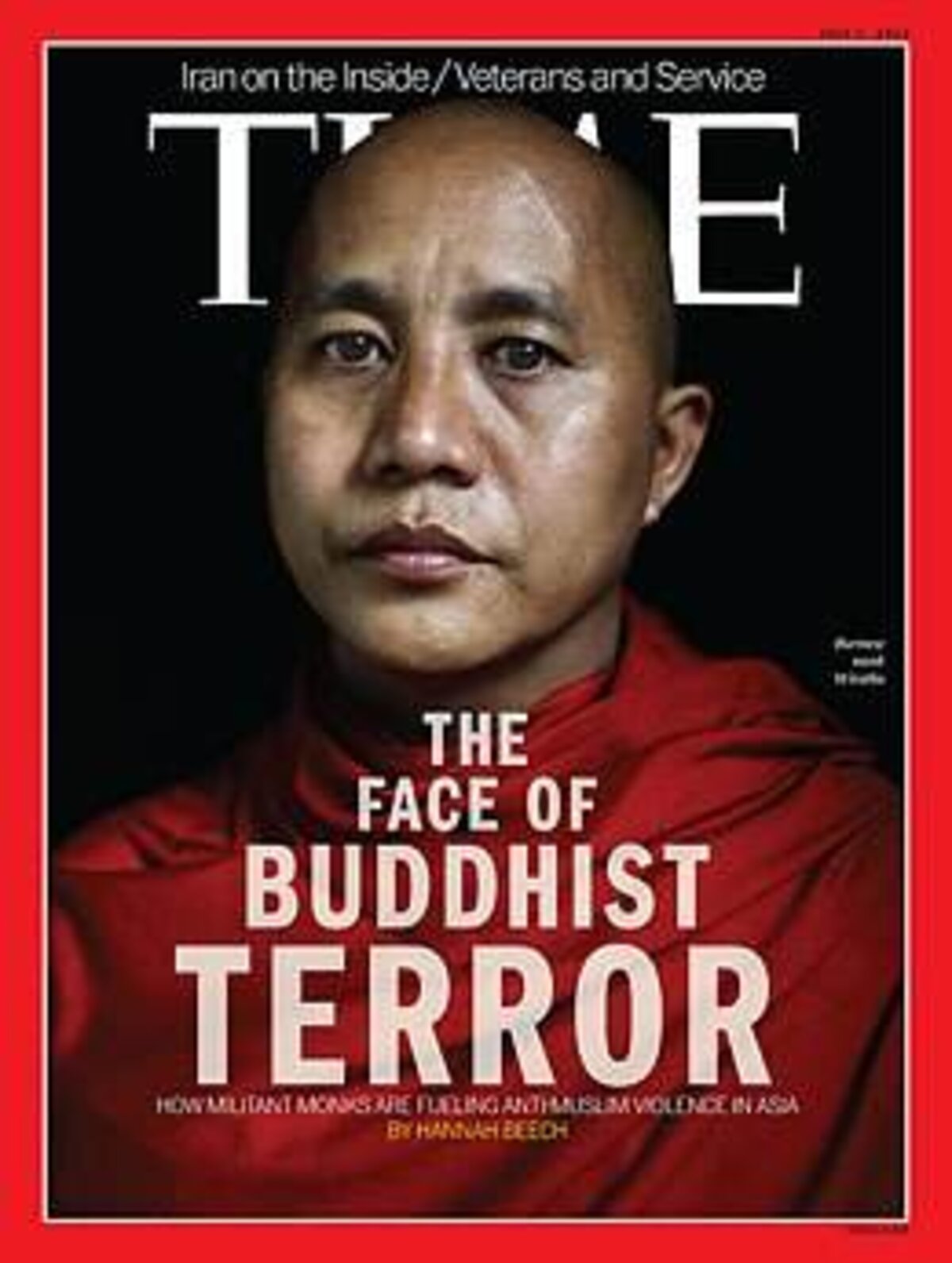

La grande affaire en Birmanie, en ce début juillet 2013, c'est le dernier numéro de Time Magazine. Bien qu’il ait été interdit dans un pays où les réflexes de censure perdurent… Mais la libéralisation de l’accès à internet, engagée depuis deux ans, a donné au journal américain une résonance nationale, doublée d'une réprobation générale. Sous le titre, « le visage de la terreur bouddhiste », le numéro du mois de juillet représentait en effet, sur sa couverture, un célèbre moine birman : Wirathu.

Le 1er juillet, jour de la parution, une manifestation a réuni des milliers de moines dans les rues de Rangoon pour protester contre le magazine. Et le président de la République, Thein Sein, en visite officielle aujourd’hui à Paris, a affirmé publiquement son soutien à ce « moine vénérable » et cette « noble personne », qui incarne pourtant la voix d’un extrême-bouddhisme.

L'homme est en effet accusé d’avoir, par ses discours au vitriol, largement relayés sur les réseaux sociaux ou en DVD, encouragé les meurtres de musulmans qui se sont produits, toute l'année dernière, parfois sous forme de véritables pogroms, en plusieurs endroits de la Birmanie.

Un bouddhisme extrémiste, voire « terroriste », qui s’en prendrait aux musulmans ? L’image cadre mal avec un imaginaire occidental qui associe le bouddhisme à la méditation et au sourire paisible du bouddha et qui a, par ailleurs, souvent tendance à considérer le moindre barbu fréquentant une mosquée comme un Ben Laden en puissance…

Pourtant, sans participer directement eux-mêmes aux exactions commises envers les musulmans birmans, un puissant groupe de moines nationalistes et racistes attise les tensions interreligieuses et interraciales. Au-delà du constat que toute religion peut engendrer ses propres monstres, les violences commises contre les musulmans birmans au nom de la protection du bouddhisme constituent aujourd’hui la plus grande menace sur le futur d’un pays qui prétend marcher vers la démocratie. D’autant qu’elles se sont produites avec la complicité des autorités et le silence de l’opposition.

Agrandissement : Illustration 2

« Je suis quelqu’un de pacifiste », se défend immédiatement Wirathu, le chef de file, avec le moine Wimala, de cet extrême-bouddhisme. L’homme d’une quarantaine d’années dirige le monastère de Ma Soe Yein, le plus grand de Mandalay, la principale ville du nord du pays, avec près de 3 000 moines. Il arrive avec trois heures de retard, explique l’un de ses nombreux assistants, parce qu’il a été recueillir, dans les villages alentour, des signatures pour la campagne qu’il vient de lancer afin de faire voter une loi prohibant les mariages entre femmes bouddhistes et musulmans…

Pendant qu’un assistant distribue aux visiteurs une brochure en anglais relatant deux témoignages de viols et violences commis par des musulmans à l’encontre de femmes bouddhistes, un autre filme l’entretien accordé par Wirathu. « Pour éviter que mes propos ne soient déformés », explique le moine, comme il estime qu’ils l’ont été par la journaliste de Time, « parce que derrière ce magazine, il y a les intérêts des musulmans irakiens ».

Ce qu’il raconte ce jour-là n’est pourtant guère éloigné des propos cités par le magazine américain. « Je pense que les musulmans sont le principal danger pour la Birmanie et pour le bouddhisme », explique-t-il, bien que cette minorité ne représente qu’entre 3 et 4 % de la population birmane. « Le bouddhisme est menacé, parce qu’il suffit d’un musulman dans un village pour faire du mal aux cent bouddhistes qui y vivent alors que cent bouddhistes réunis ne lèveraient pas la main sur un seul musulman », renchérit-il, en jetant aux oubliettes les récents meurtres collectifs de musulmans par des bouddhistes en plusieurs endroits de la Birmanie.

Agrandissement : Illustration 3

Son bureau est placardé de dizaines de portraits de lui debout, assis ou en position du lotus, mais il y a aussi quelques grands posters d’Aung San Suu Kyi, dont un en compagnie d'Hillary Clinton. Ce qui ne l'empêche pas d’accuser le parti de la prix Nobel, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), d’être « noyauté par les musulmans », parce qu’elle ne l’a pas défendu lors de la parution du magazine américain.

Les organisations de défense des droits de l’homme reprochent, à l’inverse, à Aung San Suu Kyi d’être demeurée silencieuse en juin et novembre 2012, lorsque des centaines de Rohingyas musulmans de l’État d’Arakan, à l’ouest de la Birmanie, ont été massacrés, ou en mars 2013, quand les quartiers musulmans de la ville de Meiktila, au centre du pays, ont été rasés par des bouddhistes armés.

Agrandissement : Illustration 4

Le discours de Wirathu s’inscrit en défense d’une identité bouddhiste qui confond critères religieux et raciaux, parce que les Bamars, la principale ethnie de Birmanie, sont dans leur quasi-totalité bouddhistes, tandis que les minorités ethniques peuvent être, aussi, chrétiennes ou animistes. « Je critique les musulmans, parce qu’ils commettent des crimes, notamment des viols de femmes bouddhistes », affirme-t-il. Mais le propos glisse rapidement vers une dénonciation raciste des musulmans, « à l’âme fruste et au corps sale ».

Une des racines de son hostilité est économique. Les musulmans, dont beaucoup sont commerçants, sont suspects de s’enrichir et, avec cet argent, de pouvoir s’acheter des femmes birmanes, qu’ils obligeraient ensuite à se convertir. Il est donc à l’origine de la « campagne 969 », un chiffre emblématique du bouddhisme, qui enjoint les commerçants de signaler, à l’aide d’autocollants, que leur boutique ou leur taxi est bouddhiste pour éviter que les Birmans ne commercent avec les musulmans.

Mais, là encore, il estime qu’il s’agit d’un geste d’apaisement « puisqu’on constate que les musulmans s’enrichissent et que les bouddhistes s’appauvrissent depuis 60 ans. Lancer cette campagne revient donc à œuvrer pour la paix en permettant de rééquilibrer les choses ». Pourtant, juge Ashin Gambira, le leader de la révolte des moines de 2007, « cette campagne 969 va à l’encontre de l’enseignement du Bouddha qui prône la tolérance, l’égalité entre les êtres humains et l’amour ».

Les massacres de Meiktila

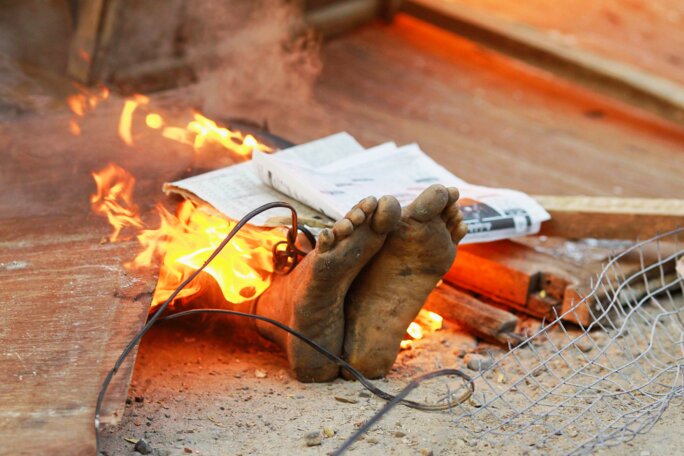

« N’achetez pas dans les magasins de vos ennemis », avait donc martelé Wirathu, parmi d’autres paroles hostiles aux musulmans, lors de son déplacement, en décembre 2012, à Meiktila, une ville située à 150 kilomètres au sud de Mandalay. Depuis, en mars 2013, les mosquées et les maisons musulmanes de cette ville ont été entièrement détruites et une cinquantaine de musulmans ont été massacrés au sabre ou brûlés vifs…

Agrandissement : Illustration 6

Wirathu refuse toute corrélation entre son discours et ces exactions. « D’une part, j’ai prononcé ce discours cinq mois avant ce qui s’est passé à Meiktila et c’était un discours d’union, affirme-t-il. De l’autre, ce sont les musulmans qui sont responsables des violences, parce qu’un moine a été tué. » Cependant, Win Thein, député LND de la circonscription de Meiktila, affirme que, pendant les deux jours de violences, « Wirathu était présent. Bien sûr, il ne s’est pas mêlé à la foule en colère qui attaquait les musulmans, mais j’ai bien vu qu’il était satisfait ».

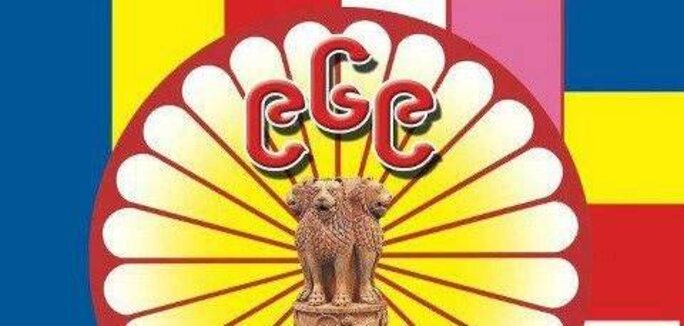

Quatre mois après ce pogrom, les décombres jonchent encore les quartiers musulmans rasés de Meiktila, la tension est toujours palpable et le couvre-feu toujours en place, de 21 heures à 4 heures du matin. « Regardez, là, c’était ma maison, explique une femme assez chic d’une cinquantaine d’années croisée au milieu des ruines. C’était une maison de plus de 100 mètres carrés, qui allait jusqu’à la rue. Il ne reste que les escaliers. Là, c’était les toilettes, et ici la chambre à coucher. Tout est détruit. »

Agrandissement : Illustration 7

Le 20 mars dernier, à la suite d’une querelle dans un magasin vendant de l’or entre le propriétaire musulman et des clients bouddhistes, des heurts ont éclaté, jusqu’à ce qu’un moine, attaqué par un groupe de jeunes musulmans, meure des suites de ses blessures à l’hôpital. Le soir même, une foule de bouddhistes venus de Meiktila et d’autres villes alentour s’en est pris, pendant 24 heures, aux mosquées et aux maisons musulmanes du centre-ville, puis a rasé un autre quartier musulman en périphérie de la ville.

« J’ai vu plusieurs personnes mourir sous mes yeux et mon frère a été tué pendant ces attaques », raconte Min San, qui vendait des poulets avec sa sœur. « Aujourd’hui, j’ai très peur des bouddhistes qui ont brûlé tout notre quartier et nos mosquées. Je n’ai plus confiance en personne et j’ai besoin d’aide. » Parmi les morts, on compte plusieurs étudiants réfugiés dans une école coranique, massacrés à l’arme blanche avec leurs enseignants.

« Deux de mes neveux ont été tués ce jour-là, raconte Ma Thu, 38 ans, une vendeuse de vêtements qui a réussi à fuir, pieds nus et sans aucune affaire, sa maison ayant été aspergée d’essence puis incendiée. Le premier était en mauvaise santé et n’a pas pu courir. Et l’autre, ils l’ont poignardé, puis l’ont jeté dans le feu alors qu’il était encore vivant. »

Agrandissement : Illustration 8

Comme la grande majorité des musulmans de Meiktila, qui représentaient environ 30 % des 100 000 habitants de la ville, elle vit désormais dans un camp de réfugiés en périphérie de la ville, interdit d’accès, même si elle a le droit de sortir entre 9 heures et 11 heures du matin pour faire des courses. « Ce n’est pas un camp, c’est une prison », dit-elle.

- Écoutez le témoignage de Ma Thu, extrait du reportage réalisé par France Culture.

Ma Thu profite des quelques minutes qui lui restent avant de devoir retourner au camp de réfugiés pour relayer une rumeur persistante : « C’est le gouvernement qui est en train d’attiser la haine entre bouddhistes et musulmans. Je ne comprends pas exactement pourquoi le gouvernement ferait cela, mais Meiktila est une ville de garnison, pleine de militaires. Ils auraient pu arrêter cela s’ils en avaient eu la volonté. »

Pour Win Thein, député de la ville et présent au moment des exactions, ce n’est pas une rumeur. « J’ai été voir le chef de la police et le représentant du gouverneur de la région qui se trouvaient là. Je leur ai demandé de disperser la foule qui était devant l’école coranique. Il y avait un cordon d’une centaine de policiers armés qui auraient tout à fait pu intervenir. Quand la foule a compris que la police ne bougerait pas, elle a lancé l’assaut et j’ai vu trois personnes tuées sous mes yeux. Je ne pourrai jamais l’oublier. Je veux insister sur le fait que la police et les autorités locales ont laissé faire, des heures durant, les massacres. »

Complicité et silence des autorités

En plus du racisme ordinaire dont font preuve une large frange de Birmans après 50 ans d’une dictature « qui a érigé le nationalisme et la haine des musulmans en doctrine officielle », juge Ashin Gambira, une partie des militaires et des autorités actuelles a sans doute tout intérêt à entretenir les haines confessionnelles.

Dans cette période de transition, cibler la minorité musulmane permet de désigner un autre ennemi intérieur que le régime militaire grossièrement repeint en régime civil, en espérant ainsi faire oublier les crimes passés. En outre, ces boucs émissaires peuvent devenir un dérivatif aux difficultés quotidiennes d’une population birmane qui ne bénéfice guère de l’ouverture économique, confisquée par les affairistes proches des militaires.

Par ailleurs, les tenants de l’ordre ont beau jeu de mettre la montée en puissance et en visibilité d’une parole anti-musulmane sur le compte de la récente liberté d’expression. Après tout, les discours les plus enflammés de la haine intercommunautaire croissante circulent sur les réseaux sociaux interdits il y a encore deux ans, et Wirathu avait été emprisonné entre 2003 et 2010, au motif qu’il avait nourri, par ses discours, des émeutes anti-musulmanes à Mandalay. Désormais, il est défendu par le président de la République, alors que son discours n’a guère varié…

Difficile de savoir si la tolérance au mieux, la complicité au pire, dont bénéficient ceux qui s’en prennent régulièrement aux musulmans birmans, émanent de quelques tenants d’une ligne dure au sein du régime, soucieux de créer des troubles pour maintenir la mainmise des forces de sécurité et de l’armée sur le pays, ou bien de l’ensemble d’un gouvernement qui affiche sa volonté réformiste sans beaucoup passer aux actes (lire notre précédent article).

Agrandissement : Illustration 10

« Les deux sont possibles, juge Win Thein. Les troubles font entrer les militaires dans le jeu. À Meiktila, l’état d’urgence a été déclaré, ce qui signifie qu’on considère que la police n’est plus en mesure de contrôler la situation et qu’il faut faire appel à l’armée, mais je pense que le laissez-faire du gouvernement est aussi une stratégie pour affaiblir Aung San Suu Kyi dans la perspective des élections de 2015. »

En effet, continue le député de la LND, « ces violences mettent notre parti dans une situation très difficile. Si on soutient les musulmans, la majorité bouddhiste va nous accuser d’être influencés par l’étranger, aussi bien par les ONG internationales que par les pays musulmans. Mais si on ne réagit pas, on va dire qu’on ne fait pas attention aux minorités et qu’on ne respecte pas les principes démocratiques qui nous sont chers. C’est pour cela qu’Aung San Suu Kyi ne s’est pas exprimée, même s’il est sûr que les bouddhistes sont les agresseurs et les musulmans les victimes ».

Parmi les opposants historiques à la junte birmane, nombreux sont ceux qui préfèrent également se taire. Nilar Thein, figure emblématique des révoltes étudiantes de 1988, explique qu’elle ne peut même pas se prononcer sur le projet de loi visant à interdire aux femmes bouddhistes d’épouser un musulman. « C’est une question trop sensible, explique-t-elle. Aujourd’hui, la question religieuse peut tout embraser. » Rares sont les anciens dissidents, tels le célèbre satiriste Zarganar ou le moine Gambira, a avoir été à l’initiative d’une campagne intitulée « Coexistons », en faveur de la paix entre les communautés musulmanes et bouddhistes.

Agrandissement : Illustration 11

Win Thein tient cependant à préciser avoir « beaucoup entendu la presse internationale critiquer le silence d’Aung San Suu Kyi, sans s’intéresser à ce que des membres de la LND comme moi faisaient au niveau local. J’ai secouru des musulmans de Meiktila, au point que des habitants bouddhistes me surnomment désormais Hajj, celui qui a fait le pèlerinage à La Mecque, ce qui est, pour eux, une insulte. Et la LND dans son ensemble a refusé de s’associer à la campagne des moines destinée à faire voter une loi sur les mariages inter-communautaires, alors qu’ils sont très écoutés et qu’ils ont annoncé qu’ils demanderaient aux gens de ne pas voter en 2015 pour les politiques et les députés qui ne les auraient pas soutenus. Mais je ne veux rien avoir à faire avec ce nationalisme bas du front, même s’il doit me coûter mon siège ».

En attendant, les exactions envers les musulmans prospèrent dans la « démocratie disciplinée » affichée par le régime birman, avec la complicité des autorités et le mutisme de l’opposition démocratique. Et cela plus encore, quand il s’agit des Rohingyas, une minorité parmi la minorité musulmane, et l’une des plus persécutées au monde selon l’ONU.

Le « nettoyage ethnique » des Rohingyas

Agrandissement : Illustration 12

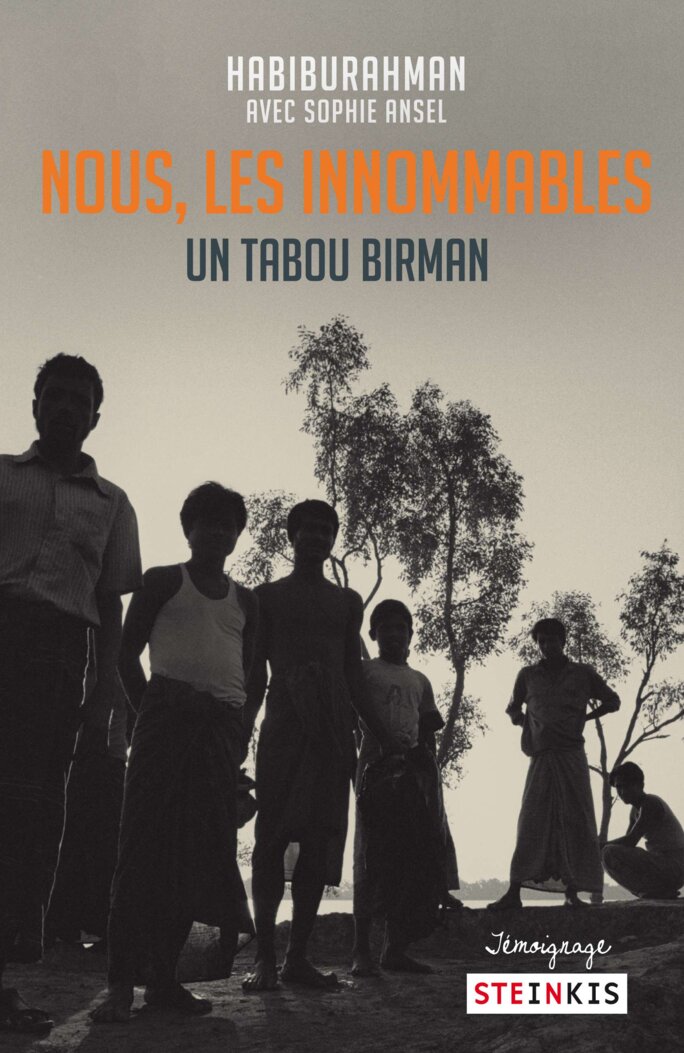

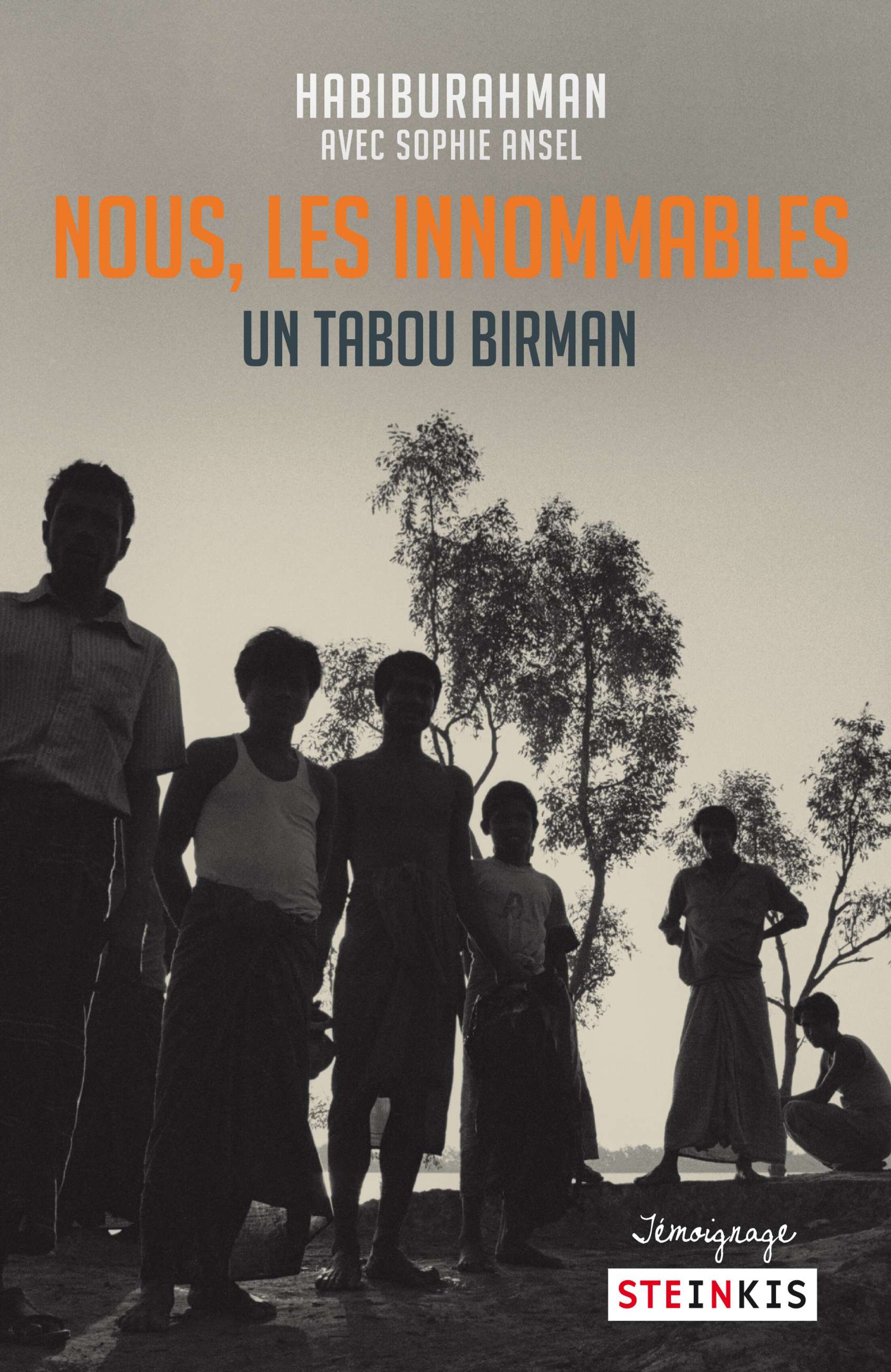

« Le monde a un autre agenda pour la Birmanie. 2012, année de la démocratie en Birmanie : ouverture, élections partielles, espoir, investissements, levée des sanctions, explosion du tourisme, diplomatie… Il est trop tard pour reculer. Trop tard pour condamner la dictature quand on a applaudi la démocratie trop attendue. L’annonce d’une élection, et le monde est devenu sourd à nos cris. » Ainsi parle Habiburahman, un membre de l’ethnie rohingya en exil à Melbourne, dans un saisissant témoignage écrit en collaboration avec Sophie Ansel, publié en fin d’année dernière aux éditions Steinkis et intitulé Nous, les innommables. Un tabou birman.

En effet, pendant que la Birmanie s’ouvrait au monde et que le monde s’ouvrait à elle, les Rohingyas de l’État d’Arakan, situé tout à l’ouest du pays, subissaient un véritable « nettoyage ethnique », selon un rapport de Human Rights Watch publié fin avril 2013, au moment même où l’Union européenne levait officiellement ses sanctions.

Fondé sur plus de 100 témoignages, ce rapport affirme que les autorités birmanes et des membres de groupes arakanais ont commis plusieurs crimes contre l’humanité, notamment en juin et octobre 2012. Dans le village de Tan Thei par exemple, le 23 octobre, au moins 70 Rohingyas ont été tués, dont 28 enfants assassinés à la hache. Et au moins quatre fosses communes, destinées à masquer l’ampleur des massacres, ont été repérées. Aujourd’hui, les Rohingyas sont près de 800 000 à vivre à l’intérieur de camps de réfugiés précaires, séparés de la population bouddhiste.

Le tableau officiel des autorités birmanes évoque, lui, moins de 80 morts et de violences intercommunautaires. Mais, pour les représentants de la communauté rohingya qui ont réussi à fuir l’État d’Arakan en dépit de l’interdiction qui leur est faite de se déplacer, et parviennent à communiquer avec les personnes restées sur place, le bilan serait de 10 000 tués et environ 16 000 maisons et 57 mosquées de 70 villages musulmans détruites. Une flambée de violence qui s’inscrit dans une série d’opérations militaires lancées par les autorités birmanes contre cette ethnie d’origine bengali : « Or pur » en 1959, « Davantage de pureté » entre 1969 et 1971 ou « Dragon roi » de 1978 à 1979…

Les Rohingyas sont, aux yeux de la plupart des Birmans endoctrinés par cinquante années de dictature nationaliste et raciste, des « kalars », un terme qui veut désigner une couleur de peau censément plus sombre, et pourrait se traduire par « bougnoule ». Surtout, ils ne sont pas considérés comme des Birmans depuis une loi de 1982 sur la nationalité qui spécifie que seuls y ont droit les groupes ethniques pouvant faire la preuve de leur présence sur le territoire avant 1823, date de la première guerre anglo-birmane. Peu importe qu’en 1820, l’ethnologue britannique Walter Hamilton évoquait déjà les « Rooingas » en expliquant qu’il s’agissait de « mahométans établis depuis longtemps dans le pays ».

Non inclus dans la liste, pourtant longue, des 135 ethnies officielles que compte la Birmanie, considérés comme des migrants illégaux « bengalis », mais non reconnus par le Bangladesh comme des ressortissants de ce pays, ils sont donc apatrides et interdits de déplacement dans leur propre pays. Même Aung San Suu Kyi, interrogée par des journalistes étrangers l’an dernier, a balbutié « je ne sais pas… », à la question de savoir s’ils devaient être considérés comme Birmans.

Bien qu’elle ait pris position, le mois dernier, contre une loi interdisant aux Rohingyas d’avoir plus de deux enfants, la prix Nobel ne défend pas frontalement ces populations, afin de ne pas s’aliéner les autorités actuelles et une grande partie de la population birmane pour qui « les Rohingyas n’existent pas », ainsi que le dit par exemple Ko Mho.

L’homme tient un commerce de photos abordant l’autocollant de la campagne 969 et évoque le cas d’un Rohingya ayant « 13 femmes et 83 enfants », véhiculant ainsi le cliché le plus répandu sur une ethnie suspecte « d’envahir » l’État d’Arakan et de menacer l’équilibre démographique avec les Rakhines bouddhistes qui y vivent. Il voudrait donc les « renvoyer chez eux », même si, comme l’explique Aye Aye San, une jeune fille rohingya installée sans papiers à Rangoon : « Je n’ai jamais mis les pieds au Bangladesh, je n’y ai pas de famille, je suis né ici et j’habite ici »…

Lorsqu’il reçoit, et avant même toute question, Abu Tahay, homme politique rohingya installé à Rangoon, brandit donc « les preuves » de la présence ancienne de cette ethnie dans le pays, notamment des copies d’une inscription sur une pierre du VIIIe siècle et un rapport britannique sur l’Arakan de 1826. Pour lui, existe aujourd’hui la volonté de faire « disparaître un peuple, comme au Rwanda ».

Aung Zarni, intellectuel birman réfugié en Malaisie, fait partie des rares activistes à « n’avoir toujours pas le droit de rentrer en Birmanie » et ne cesse de dénoncer la mobilisation idéologique du régime qui, selon lui, n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé en ex-Yougoslavie. Il va jusqu’à employer le terme de « génocide ».

Agrandissement : Illustration 13

Un terme soigneusement évité par un appel de personnalités internationales intitulé « Nous refusons le silence face à l’apartheid et au nettoyage ethnique en Birmanie » et une pétition titrée « Birmanie : stoppons le prochain Rwanda », ayant réuni plus d’un million de signatures, qui préfèrent alerter sur la gravité de la situation, sans rentrer dans les arguties rhétoriques qui ont entouré les massacres commis au Darfour.

Agrandissement : Illustration 14

Mais la situation est d’autant plus inquiétante dans un pays où les signes nazis et les références à Hitler sont visibles sans choquer personne. Certains, comme ce père de famille motard croisé devant une école de la nouvelle capitale Naypwidaw, disent connaître le nom de Hitler, sans savoir ce qu’il a fait.

On peut toutefois légitimement imaginer que les multiples graffitis nazis présents sur ce camion, conduit par des Rakhines bouddhistes dans l’État d’Arakan et photographié juste avant les violences anti-Rohingya du mois de juin 2012, sont un signal informé, adressé à cette population, d’une volonté de les voir disparaître de Birmanie.

Agrandissement : Illustration 15

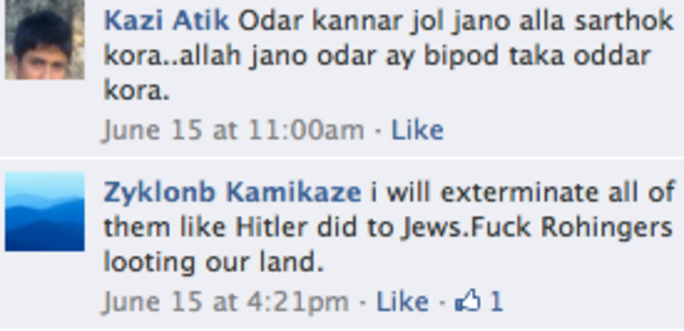

Sur les réseaux sociaux où la haine intercommunautaire s'exprime sans détours, la référence à Hitler est aussi présente, comme dans ce commentaire posté en face d’une photo de réfugiée rohingya, comparant explicitement leur sort à celui des Juifs.

Pour Chris Lewa, coordinatrice de The Arakan Project, « la situation des Rohingyas est bien pire que celle des musulmans du reste du pays », mais les clichés et le racisme se sont étendus à tous les musulmans du pays. La manière dont ils sont traités constitue donc aujourd’hui le principal obstacle au processus de transition birman, redoublé par le silence d’une communauté internationale galvanisée par les promesses d’une démocratie dont elle refuse de voir les zones noires.

Comme le raconte Habiburahman : « Nous sommes devenus l’ennemi, puisqu’il en fallait un, vite, pour remplacer la rancœur probable d’un peuple contre des généraux tortionnaires. Ceux-là mêmes qui ont réduit un pays riche et un peuple éduqué en ruines. »

Le 20 mars 2013, dans la ville de Meiktila en Birmanie, à la suite d’une querelle dans un magasin vendant de l’or entre le propriétaire musulman et des clients bouddhistes, des heurts ont éclaté, jusqu’à ce qu’un moine, attaqué par un groupe de jeunes musulmans, meure des suites de ses blessures à l’hôpital. Le soir même, une foule de bouddhistes s’en est pris, pendant 24 heures, aux mosquées et aux maisons musulmanes. Un documentaire de 27 minutes réalisé par Les Pieds sur terre, émission de France Culture.