Les mathématiques sont-elles un langage universel ? Le débat n’est pas tranché mais les mathématiciens en sont farouchement convaincus. À l’appui de leurs arguments, certains évoquent même l’affaire Pliouchtch. Et il est vrai que sans cette science dure venue au secours de l’activisme acharné de son épouse, le dissident ukrainien Léonide Pliouchtch ne serait sans doute jamais sorti de l’hôpital psychiatrique de Dniepropetrovsk.

Pour Staline ou Lyssenko, il n’était qu’un langage universel : celui du parti, grand maître des sciences dures et du reste. Mais durant les années 1960, le régime soviétique se soucie d’entrouvrir la porte aux échanges scientifiques. « Le pouvoir comprend qu’il faut s’ouvrir, ne serait-ce que pour rattraper son retard, mais dans le même temps, cette ouverture le fragilise et le menace », dit l’historienne spécialiste de l’URSS Sophie Cœuré. C’est cette équation que le Kremlin ne pourra résoudre.

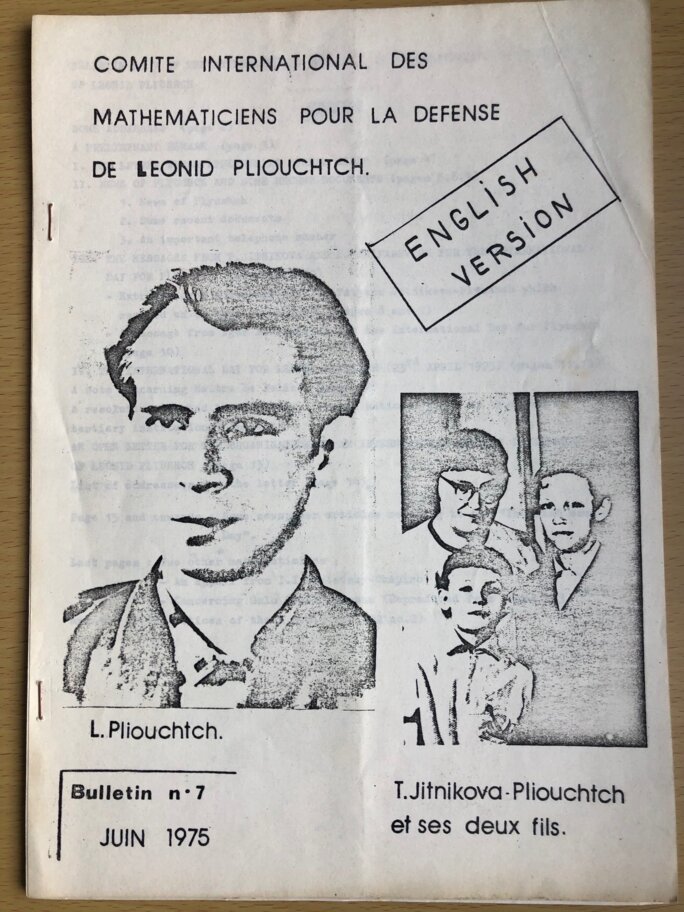

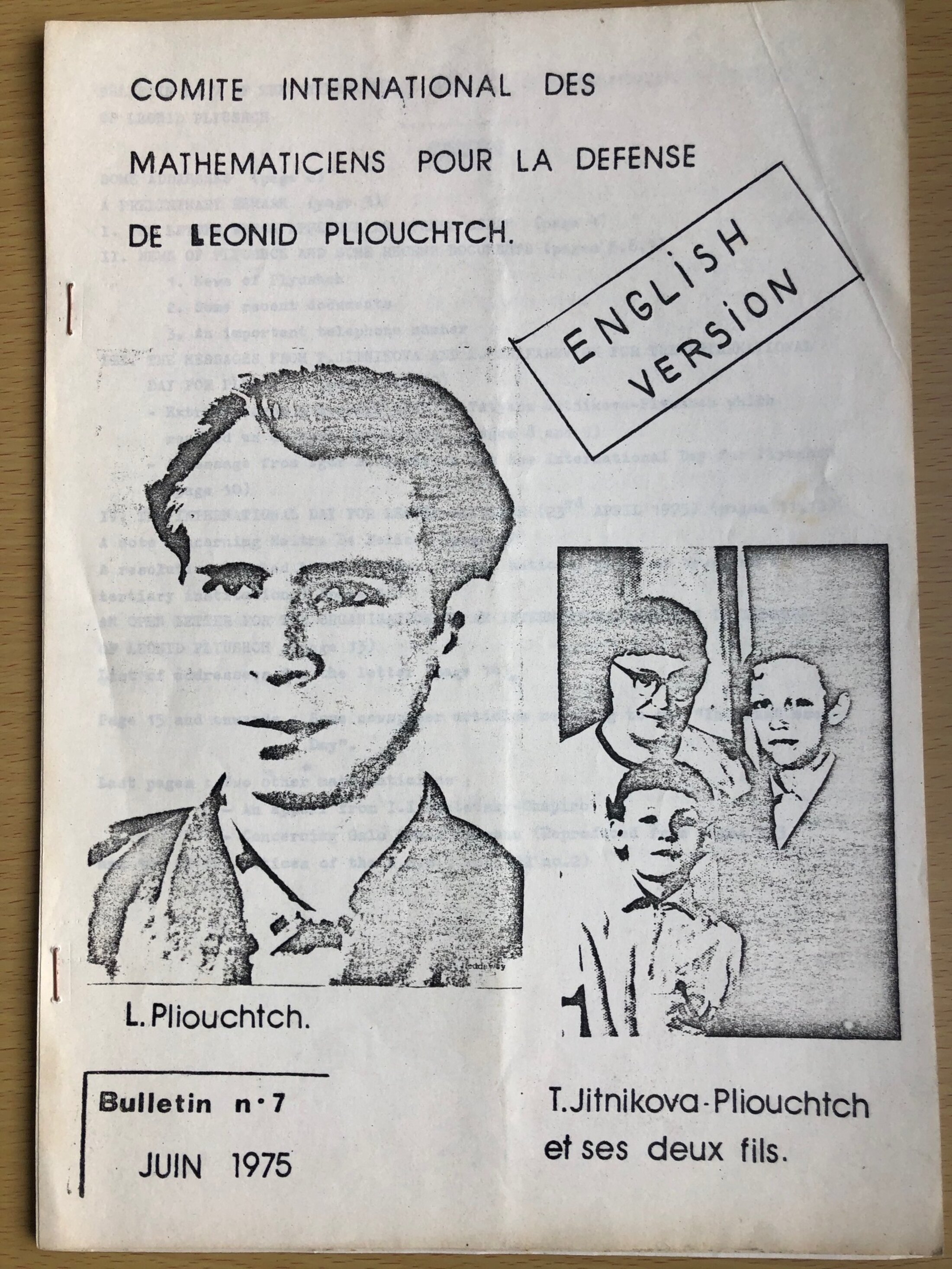

Léonide Pliouchtch est mathématicien. Il est devenu l’une des grandes figures de la dissidence en Ukraine. Arrêté en janvier 1972, il est interné en juillet 1973 dans un hôpital psychiatrique à régime spécial. Il est assommé de traitements pour soigner « ses idées réformistes », selon le diagnostic des psychiatres (lire notre précédent épisode). Au même moment, un autre mathématicien, Iouri Chikhanovitch, est arrêté à Moscou et condamné lui aussi à être interné.

Chikhanovitch est connu de la communauté mathématique internationale. Entre autres pour avoir traduit en russe La Théorie des ensembles du groupe Bourbaki. À l’automne 1973, une femme prend contact avec le grand mathématicien français Laurent Schwartz. Elle s’appelle Tania Mathon, est psychologue au CNRS, d’origine russe et a fait les années précédentes de nombreux voyages à Moscou. Elle est devenue amie d’Elena Bonner, épouse d’Andreï Sakharov, figure presque intouchable de la dissidence.

Une aventure commence qui va devenir la première grande campagne internationale de soutien aux dissidents. Il y avait eu des précédents, par exemple lors du procès Siniavski-Daniel de 1966 qui avait vu des écrivains signer appels et pétitions (lire notre précédent épisode). Mais rien de comparable avec le combat que va engager et remporter le comité international des mathématiciens.

Agrandissement : Illustration 1

Une alerte avait été faite pourtant. En 1966, l’Union mathématique internationale tient son congrès à Moscou. Tous les quatre ans, ce congrès est un événement majeur à l’occasion duquel sont remis prix et distinctions, la plus importante étant la célèbre médaille Fields. Cette année, le lauréat est Alexandre Grothendieck, considéré comme l’un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Mais Grothendieck refuse de se rendre à Moscou pour protester contre les condamnations de Siniavski et de Daniel.

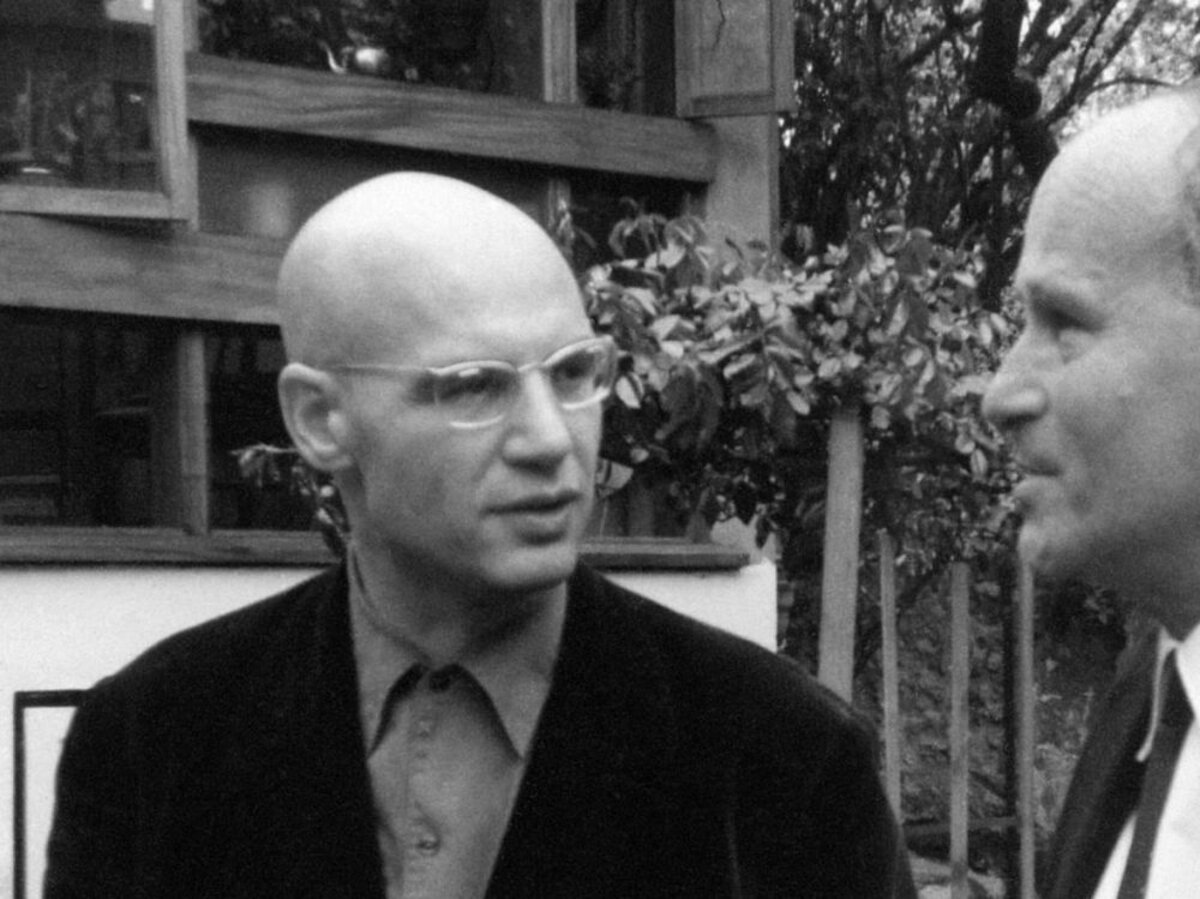

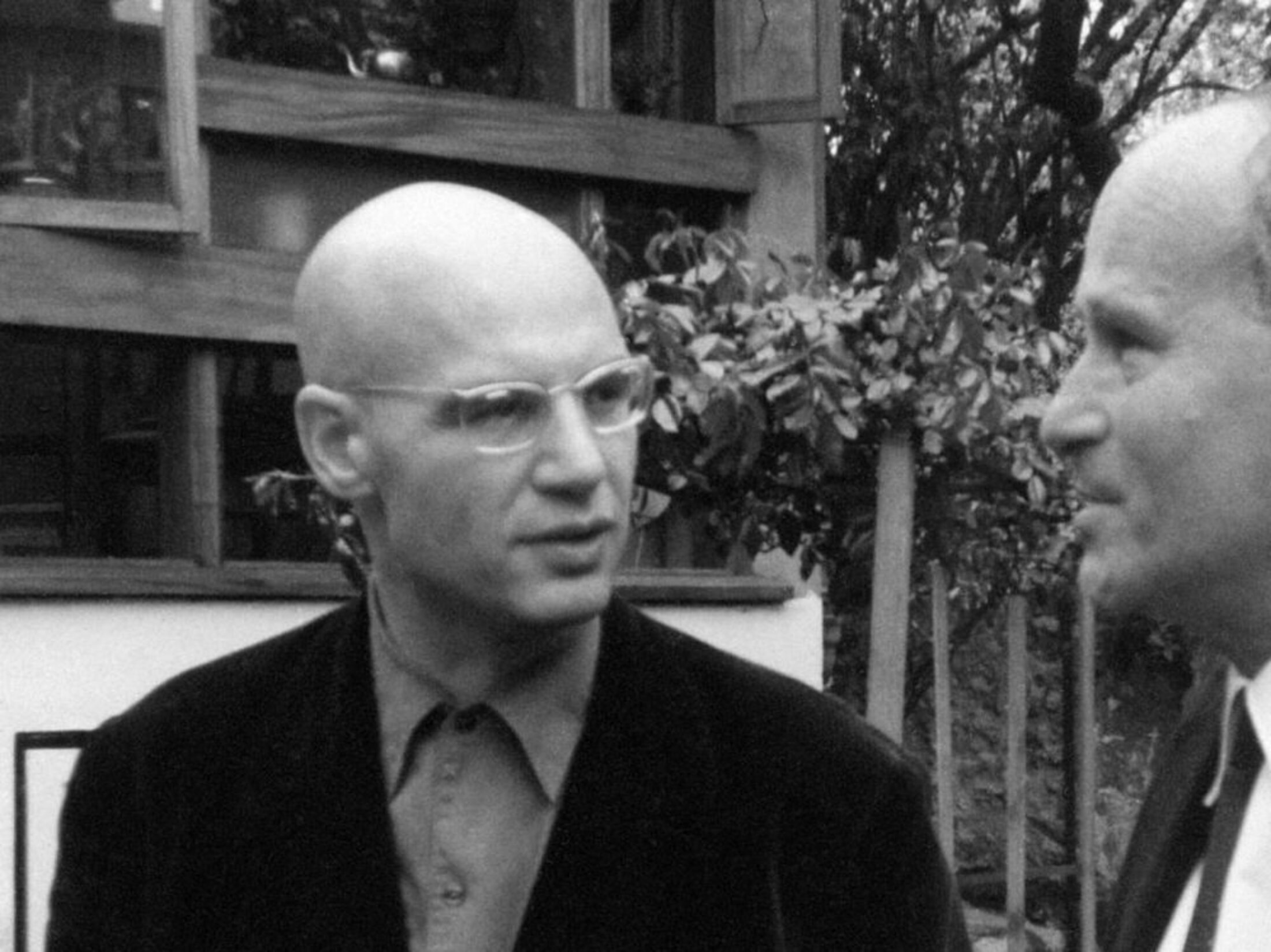

Tania Mathon transmet à Laurent Schwartz le message d’Elena Bonner et d’Andreï Sakharov. Deux mathématiciens sont condamnés et internés, il faut les aider. Schwartz n’est pas qu’une grande figure de la science, premier Français à avoir reçu la médaille Fields en 1950. Il est surtout connu pour son engagement déterminé contre la torture en Algérie et pour avoir créé avec Pierre Vidal-Naquet et d’autres le comité Maurice Audin.

Ce jeune mathématicien, favorable à l’indépendance et membre du Parti communiste algérien, a été torturé à mort à Alger par l’armée française en juin 1957. Ce n’est qu’en septembre 2018 qu’un président de la République, Emmanuel Macron, reconnaîtra l’implication de l’État français dans ce crime et la mise en place d’un « système » de torture.

« Nous avons mis en application la leçon apprise lors de la création du comité Audin. La défense d’une personne particulière contribue à la défense de toutes les autres victimes », écrit Laurent Schwartz dans ses mémoires, Un mathématicien aux prises avec le siècle (des extraits peuvent être lus ici). Schwartz contacte son ami Henri Cartan, autre sommité des mathématiques, un des fondateurs du groupe Bourbaki, qui a présidé de 1967 à 1970 l’Union mathématique internationale.

Agrandissement : Illustration 2

Un jeune mathématicien du CNRS les rejoint très vite. Michel Broué est agrégé, boucle sa thèse d’État et entame une brillante carrière scientifique. « J’avais 27 ans, j’étais antistalinien et Laurent Schwartz était pour moi une très grande figure morale. On se rencontre, il me dit “Vous êtes trotskiste, paraît-il. Moi aussi, jeune, je l’ai été un temps, ça vous passera” », se souvient-il (lire la Boîte noire de cet article sur les liens entre Michel Broué et Mediapart).

Depuis deux ans, Broué est membre de l’OCI, une organisation trotskiste très disciplinée, dirigée sans guère de discussion par Pierre Boussel-Lambert et qui jouit à l’époque d’un prestige certain dans les milieux intellectuels et artistiques. « La rage antistalinienne de l’OCI me convenait parfaitement, dit le mathématicien, mais je ne rejoins pas Schwartz sur consigne du parti, l’OCI n’a rien à voir là-dedans. »

Comme ses collègues, Broué a cette certitude : « Oui, les mathématiques sont un langage universel, c’est une discipline très internationale, une culture commune où la solidarité a toujours été très forte. » Cartan, Schwartz, Broué et Tania Mathon : le groupe est formé. Et c’est un mathématicien américain de renom, Lipman Bers, qui leur suggère de créer un comité international des mathématiciens.

C’est chose faite en janvier 1974. Le succès « est fulgurant », note Laurent Schwartz. En France, huit cents scientifiques adhèrent, « dans l’ensemble du monde, deux mille mathématiciens le rejoignent ». Des comités vont se créer dans une quinzaine de pays. De premiers appels sont publiés. En février, Cartan, Schwartz et Broué sont reçus à l’ambassade soviétique à Paris. Le conseiller prend note du cas Chikhanovitch, dit tout ignorer de Pliouchtch et souligne l’excellence des établissements psychiatriques soviétiques.

Le congrès international de Vancouver, un tournant

À Kiev, Tatiana Pliouchtch apprend très vite l’existence du comité. Les contacts passent par Tania Mathon, Elena Bonner ou Tatiana Khodorovitch, dissidente suractive qui va déployer des trésors d’ingéniosité pour aider les Pliouchtch. « Ce comité, c’était du concret, pas seulement un appel mais une série d’actions, notre isolement était brisé », dit aujourd’hui Tatiana Pliouchtch.

Agrandissement : Illustration 3

Cartan met le prestige de son nom au service de la cause, Schwartz ses innombrables réseaux, Mathon son obstination à décrocher des lignes téléphoniques avec Moscou. Broué fait tourner la micro-organisation. Il vit alors dans un pavillon à Montereau (Seine-et-Marne). « J’ai piqué une ronéo à l’OCI, l’ai installée chez moi et produit un bulletin régulier. C’était ma première campagne militante. J’ai fait cela quasi à plein temps pendant presque trois ans. De fait, le comité tenait sur nous quatre », dit-il.

« Le comité n’était pas véritablement démocratique puisqu’il n’y avait aucune sorte de hiérarchie élue, écrit Laurent Schwartz. Il n’y avait ni président, ni vice-président, il n’existait aucune espèce de hiérarchie, Broué, Cartan et moi n’avions aucun pouvoir sur qui que ce soit. » Les quatre sont d’accord sur un point : pas question d’une critique globale du régime soviétique, pas question de prendre la moindre position politique au risque de fracturer la communauté des mathématiciens.

Les appels et les pétitions ont un premier résultat : la libération de Chikhanovitch en juillet 1974. Le comité décide alors de frapper un grand coup au congrès mondial des mathématiciens qui se tient à Vancouver, en août 1974. Cartan et Broué y participent et ce dernier décide d'organiser une réunion pour la défense de Pliouchtch en marge des sessions scientifiques.

« C’est Lipman Bers qui préside et il fait un superbe discours. Une délégation soviétique est dans la salle. Bers se défend de toute ingérence et cite à titre d’exemple le procès d’Angela Davis, un an avant aux États-Unis, la campagne de soutien internationale et la lettre d’intellectuels soviétiques adressée pour sa défense. C’était habile », se souvient Michel Broué.

« Si nous sommes ici aujourd’hui, déclare Lipman Bers, c’est pour tenter de sauver un seul homme, notre collègue Pliouchtch. Nous sommes qualifiés pour ce faire parce qu’il est l’un d’entre nous, et que les mathématiciens du monde entier forment une famille. » Succès immédiat. 948 participants signent un télégramme qui est envoyé aux autorités soviétiques.

Les mois passent et Moscou ne bouge pas. « Bon, je comprends que ça ne va pas marcher ainsi. Nous en parlons avec Schwartz, Cartan et Mathon, et il est décidé d’élargir la mobilisation, de s’associer à Amnesty International, à d’autres organisations », explique Michel Broué. En avril 1975, une nouvelle « expertise » médicale de Pliouchtch conclut à une « schizophrénie à type paranoïde ». Les traitements sont renforcés, les messages transmis par son épouse sont dramatiques.

Le 23 avril 1975, le comité des mathématiciens lance une journée internationale de soutien à Léonide Pliouchtch qui a un impact important. Quatre jours plus tard, un nouveau soutien se manifeste : celui de douze communistes italiens, dont Lombardo Radice, membre du comité central du PCI. Jusqu’alors, le PCF n’a pas dit un mot.

Agrandissement : Illustration 4

Pour sa part, le chef trotskiste Pierre Boussel-Lambert a suivi toute cette affaire d’assez loin. « Un jour, Lambert m’appelle et me demande de passer le voir, dit Michel Broué. J’y vais et il me dit : “Vous n’y arriverez pas, il faut faire un grand meeting à la Mutualité.” Je lui réponds qu’on est incapables d’organiser ça. Il insiste : “Faites ce meeting et ce sera plein.” Là, j’ai compris que l’OCI allait mettre le paquet. »

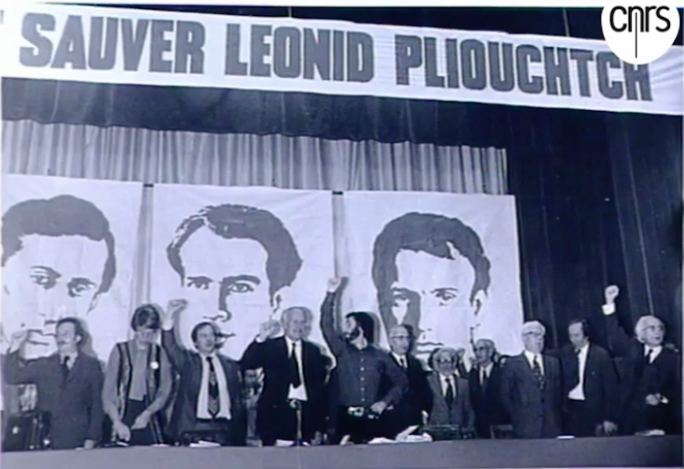

Le 23 octobre 1975 est le jour où l’affaire Pliouchtch devient une affaire française. Ce soir-là, la Mutualité est comble et on se serre sur les trottoirs alentour. Sans doute plus de 5 000 personnes sont venues demander la libération du mathématicien ukrainien. Le quatuor Cartan-Schwartz-Broué-Mathon n’est pas seul à la tribune. Voilà le récit que fait alors le journal Libération :

« À la tribune, une trentaine de personnalités d’organisations politiques, syndicales, humanitaires, scientifiques. Des trotskistes, des socialistes, des sans-parti, des jeunes, beaucoup de jeunes, les mêmes qui descendent aujourd’hui dans la rue contre Pinochet ou contre Franco […]. L’autre soir à la Mutualité, une nouvelle conscience s’est peut-être éveillée », écrit le journaliste Christian Jelen.

« C’était extraordinaire », dit Michel Broué. « Les interventions étaient ponctuées d’applaudissements frénétiques. J’ai rarement vu pareille excitation politique à la Mutualité », écrit Laurent Schwartz. On énumère les lettres de soutien de ceux qui ne peuvent être présents : Montand, Signoret, Vercors, Lipman, des Espagnols, des Italiens, Jiri Pelikan, etc. Les témoignages de Tatiana Pliouchtch et Tatiana Khodorovitch sont lus, tout comme celui d’Andreï Sakharov.

Les discours s’accumulent et c’est au tour de Louis Astre, secrétaire national de la FEN. « Loulou » pour les intimes, orateur truculent, sait emballer les foules. En une phrase, il met le feu à la Mutualité : « Il y a cependant ici deux chaises vides, celles qui devraient accueillir les représentants de la CGT et du Parti communiste ! » Eh oui, toute la gauche politique et morale est là, sauf eux.

Mieux, ce même soir, Georges Marchais préside un grand meeting organisé par le PCF porte de Versailles. Thème : « Pour la défense des libertés » ! Les médias retiennent deux choses du meeting de la Mutualité : son succès inattendu ; la phrase de Louis Astre.

Sous les feux d’une campagne incessante, en particulier depuis la parution en 1973 en France de L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, le PCF était déjà dans une position difficile. Elle est devenue intenable. D’autant que le parti est engagé dans l’Union de la gauche et dans l’eurocommunisme.

Agrandissement : Illustration 5

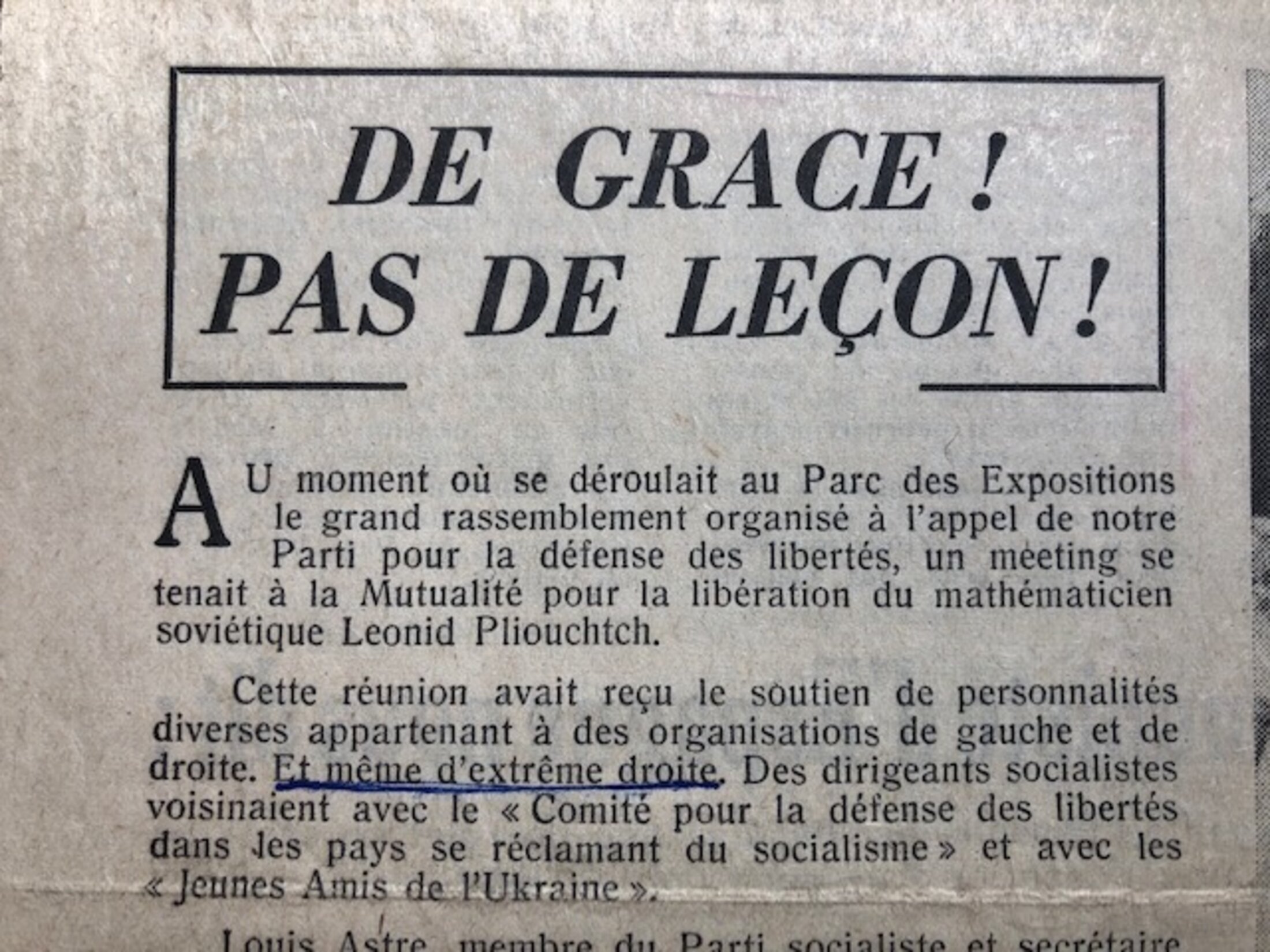

Et c’est le tournant des communistes français. Deux jours plus tard, le 25 octobre, René Andrieu signe l’éditorial de L’Humanité. On est bien sûr dans la rhétorique classique du PCF des années 1970. « De grâce ! Pas de leçon ! », titre Andrieu. Le meeting ? « Il y avait des personnalités de droite et même d’extrême droite », « le parti socialiste a mis ses pas dans ceux des émigrés antisoviétiques ». « Et nous ne l’oublions pas, les peuples de la Russie des tsars ont fait avec le socialisme un bond immense vers plus de liberté. »

Ces préliminaires énoncés, l’éditorial tient en une phrase, soigneusement travaillée et qui va fixer la nouvelle ligne du parti : « S’il est vrai – et malheureusement jusqu’ici la preuve du contraire n’a pas été administrée – que le mathématicien Pliouchtch est interné dans un hôpital psychiatrique uniquement parce qu’il a pris position contre certains aspects de la politique soviétique ou contre le régime lui-même, nous ne pouvons que confirmer avec la plus grande netteté notre totale désapprobation et l’exigence qu’il soit libéré le plus rapidement possible. »

Interrogé quelques jours plus tard par une radio, Georges Marchais confirme. Il répète même mot à mot cette interminable phrase. Le 5 novembre, c’est au tour de la CGT de réclamer la libération de Pliouchtch. Le 14 novembre, Pierre Juquin, membre du comité central du PCF, reçoit le comité des mathématiciens.

« Cher monsieur Marchais… »

À Kiev, par d’incessantes jongleries de téléphones, Tatiana Pliouchtch est rapidement informée du succès du meeting. « Un ami, Joseph, nous aidait beaucoup à Kiev, raconte-t-elle, il lisait tout, écoutait les radios étrangères. Il vient me voir et me dit qu’il faut écrire à Marchais. Bon, je le fais. » La lettre est transmise le 14 novembre aux correspondants occidentaux à Moscou et aussitôt rendue publique.

« Cher monsieur Marchais, écrit Tatiana Pliouchtch, ce fut une grande et heureuse surprise pour moi d’apprendre que le PCF a manifesté de la compassion et de l’intérêt pour le sort de mon mari. (...) Il s’agit du destin d’un homme qui vous est proche par sa vision du monde puisque Léonide Pliouchtch fut et demeure un marxiste convaincu. (...) Permettez-moi d’espérer que la prise de position du PCF pour la défense de mon mari n’a pas été fortuite. »

Cette fois, l’incendie parti de la Mutualité gagne le cœur même du Kremlin. Après les camarades italiens, les camarades français ! Le praesidium ou Politburo prend très au sérieux l’affaire, d’autant que la grogne dans les milieux scientifiques soviétiques s’étend. Un document, aujourd’hui public, résume cette colère et fébrilité du régime Brejnev.

C’est un rapport classifié top secret, daté du 29 décembre 1975, que Iouri Andropov, directeur du KGB, présente au conseil des ministres d’URSS (il peut être lu en anglais ici :

1975-12-29-andropov). Il dénonce l’égarement des communistes italiens et français, accusés de faire le jeu « de la propagande bourgeoise » et de provoquer l’augmentation de « l’activité hostile des soi-disant dissidents » en leur donnant de nouveaux arguments.

« Le fait que l’épouse de l’activiste antisoviétique notoire Pliouchtch ait écrit une lettre à Georges Marchais dans laquelle elle souligne avec insistance que Pliouchtch partage beaucoup des vues de Marchais est caractéristique », dit Andropov.

Le patron du KGB s’inquiète. Ces déclarations des partis frères, « diffusées par les radios occidentales sont devenues connues de larges cercles de citoyens soviétiques ». Et de proposer : « Il serait souhaitable de conduire des conversations appropriées avec les camarades français et italiens pour leur faire comprendre que la lutte contre les dissidents n’est pas une question abstraite sur la démocratie en général mais une nécessité d’une importance vitale de défendre la sécurité de l’État soviétique. »

Andropov sait qu’il a déjà perdu la bataille Pliouchtch. Depuis plusieurs semaines, le KGB étudie la libération et le départ du mathématicien et de sa famille. Les visas leur sont accordés le lendemain même de cette communication en conseil des ministres.

« Pliouchtch libéré… on y croyait tellement peu que rien n’était préparé, se souvient Michel Broué. Schwartz m’envoie accueillir la famille à la frontière autrichienne et me demande : “Où va-t-on les loger ? Chez toi, c’est possible ?” » C’est possible. Il part avec Tania Mathon pour l’Autriche. À Marchegg, poste frontière avec la Tchécoslovaquie, ils sont accompagnés de deux personnes, un médecin anglais, responsable d’un comité de psychiatres qui menait aussi campagne pour le mathématicien, et le responsable autrichien d’Amnesty.

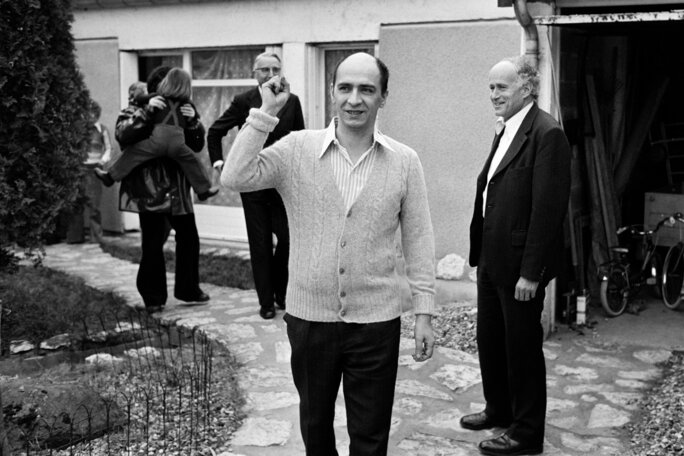

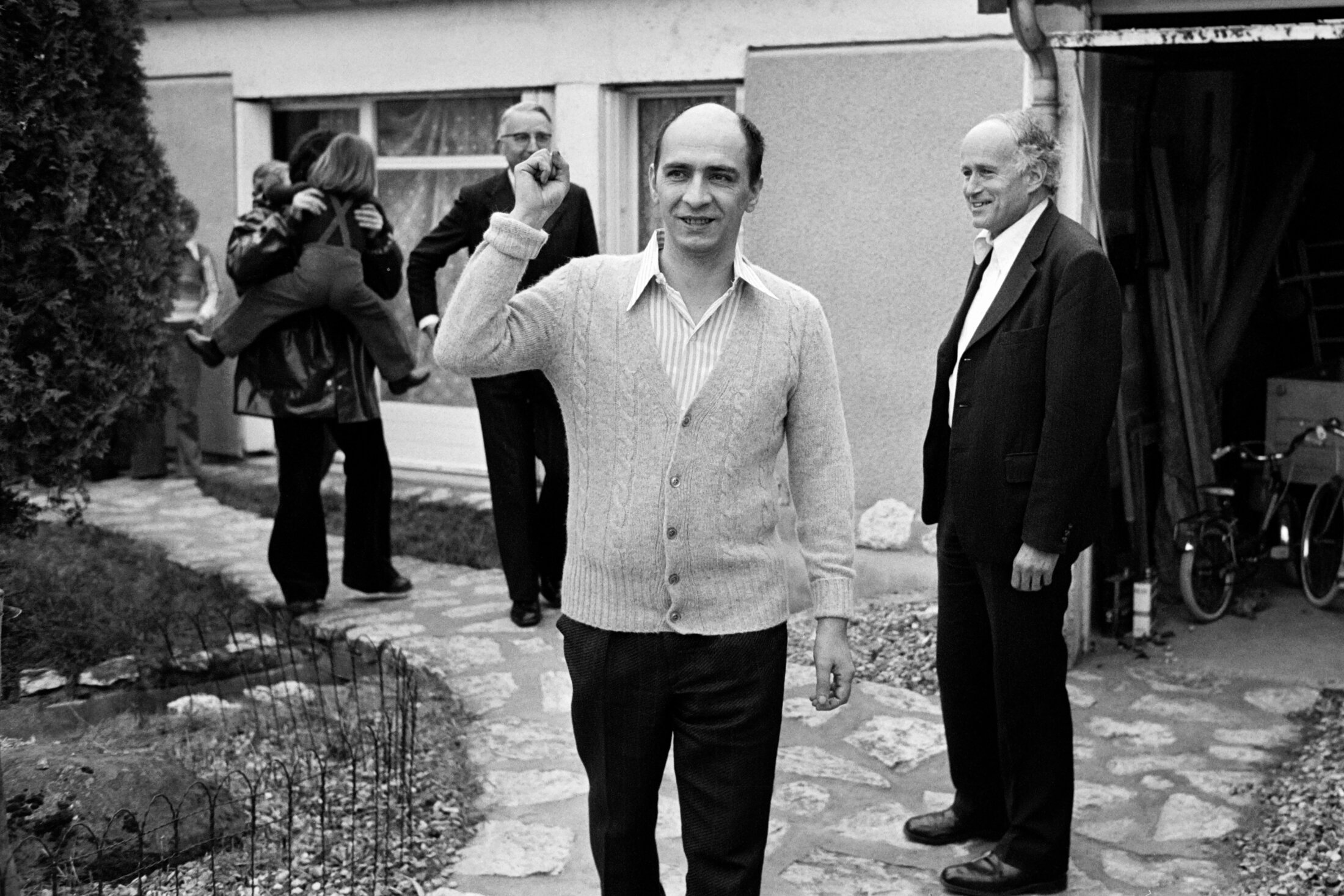

Le 10 janvier, la famille Pliouchtch passe à l’Occident. « Léonide descend du train. Il était très fatigué, gonflé par les traitements. Et dans ces premières phrases, il prend soin de préciser : “Je suis marxiste, je suis communiste, je respecte Trotski et je n’ai pas quitté les brigands soviétiques pour aller chez les brigands américains.” Le médecin anglais me montre du doigt et lui dit en riant :“Ça tombe bien, vous avez là un trotskiste !”», se souvient Michel Broué.

Direction Vienne. Les Pliouchtch ne veulent pas aller en Israël, seuls visas dont ils disposent. « Un ami émigré là-bas m’avait déconseillé de venir. Et il nous semblait que nous étions plus proches de la France », se souvient Tatiana Pliouchtch.

« Rien n’était prêt pour les visas, ajoute Michel Broué. Je téléphone à Louis Astre, lui demande ce qu’il peut faire. Il fonce voir Jacques Chirac, alors à Matignon. Nous sommes un samedi, tout est fermé mais en quelques heures les visas sont faits et transmis à Vienne. Reste à prendre les billets d’avion pour Paris. C’est Lambert qui m’avait donné de l’argent pour les acheter. J’en avais informé Schwartz. »

L’arrivée à l’aéroport parisien est une tempête médiatique. Léonide Pliouchtch est incapable de parler. Tatiana Pliouchtch dit quelques mots et promet une conférence de presse de son mari un mois plus tard.

Il faut partir à Montereau, dans le pavillon des Broué. « Il y avait ma voiture, pas terrible, et j’appelle un copain prof à Montereau. Il arrive en 2CV. Quel cortège ! Là-dessus, un gendarme vient me voir et m’informe que, sur ordre du gouvernement, deux motards nous escorteront jusqu’à Montereau ! On a fait une sacrée entrée dans la ville », se souvient Michel Broué.

Agrandissement : Illustration 8

Les Broué prêtent leur chambre aux Pliouchtch et s’installent un matelas dans le bureau. Le pavillon de Montereau va vivre deux mois en état de siège. Personnalités et journalistes viennent du monde entier rencontrer, féliciter, interviewer le dissident. « C’était de la dinguerie, ça sonnait de partout jour et nuit, dit Michel Broué. Un jour, un journal allemand écrit que Pliouchtch est retenu par un groupe trotskiste qui a un chien-loup ! J’appelle un journaliste d’Europe 1 pour qu’il vienne visiter et dégonfle l’histoire. »

Le 3 février 1976, Léonide Pliouchtch donne une conférence de presse à la Mutualité. Il énumère une longue liste de prisonniers politiques et de dissidents internés dans les hôpitaux psychiatriques. Il décrit les traitements qui lui ont été infligés.

Il confirme qu’il est bien marxiste, dénonce un « capitalisme d’État » en URSS et se dit partisan non pas d’une voie révolutionnaire mais « d’un réformisme soviétique », sur le modèle de ce qui a été tenté en Tchécoslovaquie. Idées et positions qu’il abandonnera une à une les années suivantes.

Le comité des mathématiciens, pour sa part, continue ses campagnes. Un an plus tard, le 21 octobre 1976, il organise un nouveau meeting à la Mutualité. Cette fois, il s’agit de faire libérer six personnes, qui ne sont pas toutes des mathématiciens : les Soviétiques Vladimir Boukovski et Semion Glouzman, le Chilien Edgardo Enríquez, le Bolivien Victor Lopez, l’Uruguayen José Luis Massera et le Tchèque Jiri Müller.

Léonide Pliouchtch est présent. Pierre Juquin monte à la tribune au nom du PCF. Son parti défend la liberté partout dans le monde, assure-t-il, après avoir cité nommément les six prisonniers politiques. Le discours qu’il prononce est ensuite tiré à six millions d’exemplaires par le PCF. Le tournant est bel et bien pris, ce qui provoque une réaction indignée de l’agence Tass.

Jusqu’à la fin des années 1980, le comité des mathématiciens continuera ses campagnes de soutien aux scientifiques soviétiques et à bien d’autres dans le monde. « Je crois pouvoir dire que ce comité est une expérience assez unique dans l’histoire, écrit Laurent Schwartz dans ses mémoires, la découverte mathématique est subversive et toujours prête à renverser les tabous, elle dépend très peu des pouvoirs établis ».

Quant aux Pliouchtch, après deux mois passés à Montereau, ils s’installent à Paris, dans un appartement que le syndicat national des instituteurs (SNI) met à leur disposition durant deux ans. Puis ils achètent une maison à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, grâce à des dons venus de la communauté ukrainienne en Amérique du Nord.

Tatiana Pliouchtch travaille comme bibliothécaire puis comme enseignante de russe dans une classe préparatoire à Paris. Léonide écrit, voyage, milite, multiplie conférences et meetings. En 1998, après un drame familial, le suicide de leur fils aîné, le couple décide de quitter la région parisienne pour s’installer à Bessèges, un village des Cévennes. Dans les années 1990 et 2000, les Pliouchtch retournent régulièrement en Ukraine, passionnés par la révolution orange de 2004, puis par celle du Maïdan en 2014.

Léonide Pliouchtch meurt à Bessèges en 2015. C’est toujours là que vit son épouse.

-------------------

Prochain épisode : Vladimir Boukovski et les crimes de la psychiatrie soviétique