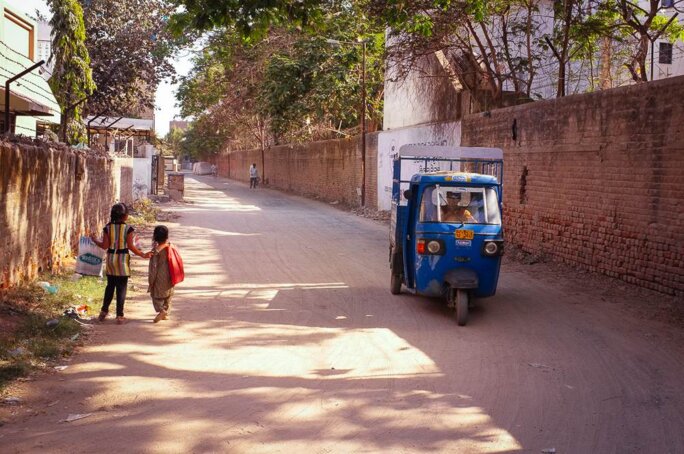

Venez, je vais vous emmener voir ce qu’on appelle la frontière », annonce Asif Khan, avant de nous guider vers sa voiture. Nous sortons de l’école flambant neuve dont il est le directeur et nous engageons prudemment sur des rues défoncées qui n’ont jamais vu une once de goudron. Le véhicule cahote, évite les gravats et les tas d’ordures. Dans de nombreuses régions du monde, ce genre d’environnement est monnaie courante. En Inde, c’est plus surprenant, surtout dans la cinquième plus grande ville du pays, dans une des régions les plus riches, le Gujarat.

Asif continue de rouler, soulignant du doigt et de la parole le contraste entre les bâtiments proprets, en bon état, et pour certains cossus et modernes, et les rues qui s’apparentent à celles d’un bidonville : « En période de mousson, c’est atroce : il y a cinquante centimètres d’eau partout et pas d’égouts pour l’évacuer ! » Tout d’un coup, une route goudronnée surgit. « C’est parce qu’elle conduit à l’usine de traitement d’eau », peste Asif. « Une usine qui ne devrait d’ailleurs pas être là car la réglementation impose qu’elle soit à 10 kilomètres de toute habitation en raison de la pollution qu’elle occasionne… »

Agrandissement : Illustration 1

Il y a malheureusement une sombre logique qui explique cette étrange situation, ces contrastes saisissants. Le quartier de Juhapura, au sud-ouest de la ville d’Ahmedabad, est tout simplement devenu un ghetto depuis douze ans. Non pas une enclave reposant sur une division de classe sociale ou, comme souvent en Inde, de caste, mais sur une distinction religieuse. Juhapura est un ghetto musulman. « On habite tous ici parce qu’on se sent en sécurité en faisant nombre », justifie Asif Khan. « Et puis de toute manière, personne ne voudrait nous louer un logement ailleurs… »

Dans l’imaginaire populaire ou les récits optimistes, l’Inde est cette gigantesque démocratie où, bon an mal an, toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les classes sociales et toutes les castes vivent en harmonie. La réalité est bien différente, plus rude et plus violente. Que les musulmans soient ostracisés, ce n’est pas nouveau non plus, car la partition des Indes en 1947, qui aboutit à la scission, sur une base religieuse, entre l’Inde et le Pakistan, provoqua de 200 000 à un million de morts. Les musulmans restés en Inde, longtemps plus nombreux que ceux vivant au Pakistan, sont souvent perçus comme des traîtres à la nation, voire comme une « cinquième colonne ». Des pogroms, généralement baptisés du terme plus pudique « d’émeutes », ont toujours émaillé l’histoire récente de l’Inde, en particulier dans les années 1980 et 1990. Mais ce qui se joue aujourd’hui à Ahmedabad et au niveau national revêt une nouvelle signification.

En février 2002, un wagon de train qui comprend des militants religieux hindous revenant d’une célébration religieuse sur le site controversé d’Ayodhya prend feu, non loin d’Ahmedabad. La rumeur se répand que ce sont des musulmans qui l’ont incendié – une enquête ultérieure démontrera que ce n’est pas le cas. Dans tout l’État du Gujarat, des hindous prennent les armes et se mettent à massacrer des musulmans. Pour la première fois, ces violences se répandent jusque dans les villages. Elles durent trois jours, durant lesquels la police n’intervient pas et va parfois jusqu’à appuyer les émeutiers. Au bout du compte, on dénombre 1 100 morts, aux trois quarts des musulmans. Depuis, une cinquantaine d’enquêtes locales et internationales ont été menées, qui ont presque toutes conclu que ces massacres, dont l’agressivité fut sans précédent, ont été tolérés voire facilités par le gouvernement du Gujarat. Or, qui était le chef du gouvernement de l’époque ? Narendra Modi, l’homme qui a toutes les chances de devenir le prochain premier ministre indien à l’issue des élections d’avril-mai 2014 (lire ici notre portrait).

« La tradition gandhienne de coexistence religieuse est très faible par ici »

Modi n’est pas simplement soupçonné d’avoir couvert les violences de 2002 – une enquête de la Cour suprême en 2012 l’a blanchi de « complicité » sans convaincre grand-monde –, il est aussi accusé d’avoir favorisé la discrimination à l’encontre des musulmans durant la décennie où il s’est trouvé à la tête du Gujarat. L’illustration emblématique en est Juhapura. Après les massacres de 2002, la plupart des musulmans quittent leurs villages ou leurs quartiers, où ils ne se sentent plus en sécurité. Les plus démunis atterrissent dans des camps de réfugiés ; ceux qui ont de l’argent ou de la famille, dans le centre-ville d’Ahmedabad ou à Juhapura, à l’époque une banlieue de 100 000 habitants. Mois après mois, année après années, le faubourg grossit, atteignant aujourd’hui 400 à 500 000 personnes, soit presque 10 % de la population de la ville. Et contrairement aux autres quartiers de la cité, les services municipaux ne suivent pas : pas d’égout, pas de route goudronnée, pas de transport en commun, pas d’espace vert, pas d’école…

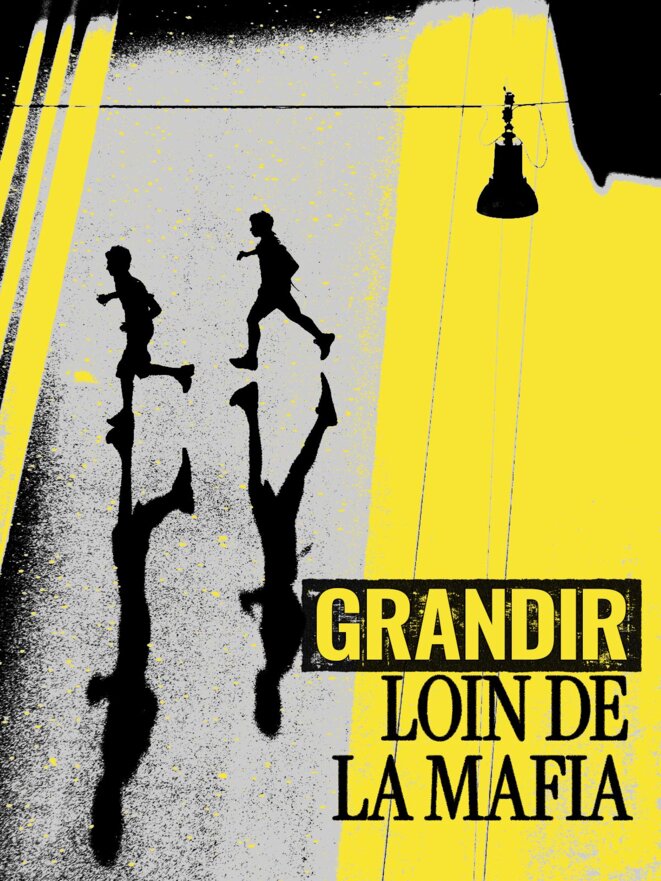

« Il n’y a que les commissariats de police qui fleurissent partout », se plaint Asrar Baig, conseiller municipal du quartier. « Ce n’est d’ailleurs pas un hasard », souligne-t-il, « c’est fait pour nous contrôler et s’assurer qu’on reste tranquille. » Pourtant, en termes de ségrégation assumée, le pire est encore à venir. C’est la « frontière » dont parlait Asif Khan. Au détour d’une ruelle, elle surgit sous la forme d’un mur de briques de trois mètres de haut surmonté de fil barbelé. Un peu plus loin, c’est carrément une muraille de béton de plus de cinq mètres de haut qui sépare Juhapura du quartier voisin, habité par des hindous. Le même genre de barrière que l’on peut trouver à la frontière américano-mexicaine ou le long de la ligne de démarcation entre Israël et les territoires palestiniens…

Agrandissement : Illustration 2

« Ce sont des individus ou des groupements de quartier qui ont pris l’initiative d’ériger ces murs du côté hindou, en disant qu’ils le font pour se protéger », explique Charlotte Thomas, une doctorante française qui met au point sa thèse de doctorat sur Juhapura et y a passé de nombreux mois. « C’est un cas unique en Inde, car d’habitude les villes indiennes sont organisées par caste et non par religion. » Il y a beau y avoir un peu plus de musulmans dans le Gujarat qu'au niveau national (17 % contre 13 %), les édiles d’Ahmedabad et Modi, à la tête du Gujarat, ont laissé faire, se satisfaisant de ce ghetto, privé de services publics et en partie cerné par des barrières de ciment et de barbelés.

« Nous avons beau être dans le Gujarat, l’État de naissance de Gandhi, la tradition gandhienne de coexistence religieuse est très faible par ici », s’attriste Rajiv Shah, du Centre pour la justice sociale d’Ahmedabad. « Pour beaucoup de gens, en particulier les hindous, Gandhi est aujourd’hui perçu comme un personnage faible car il ne voulait pas de la partition et il n’a pas su l’éviter. » « Le sentiment anti-musulman est profondément ancré dans la psyché des familles hindoues depuis plusieurs décennies », complète Ganshyam Shah, un professeur de sciences politiques spécialiste des castes et des mouvements sociaux résidant à Ahmedabad. « L’Hindutva, qui est l’idéologie selon laquelle l’Inde ne devrait être qu’une nation, qu’un seul peuple, qu’une seule religion, a gagné beaucoup de terrain ces dernières décennies. Même chez les classes moyennes qui ne souscrivent pas à l’Hindutva, il y a désormais cette idée diffuse qu’il "faut donner une leçon aux musulmans". »

Narendra Modi et son Parti du peuple indien, le Bharatiya Janata Party (BJP), ont été le principal vecteur de cette idéologie dans la sphère politique et « il s’est servi des émeutes de 2002 pour donner une identité au Gujarat qui n’en avait pas », affirme Gagan Sethi, le directeur du Centre pour la justice sociale. « Modi n’entend pas bâtir une théocratie au service de la majorité hindoue, il souhaite simplement que tout le reste des Indiens, en particulier les musulmans, soient des citoyens de seconde classe… » Mais parce que ce nationalisme hindou n’a pas forcément bonne presse dans le reste de l’Inde, Modi a ajouté une deuxième corde à son arc : le développement économique.

« Juhapura est une métaphore de ce qui se passe en Inde aujourd’hui »

Profitant du fait que le Gujarat était déjà un État aux bonnes performances économiques et à « l’esprit entrepreneurial » selon Rajiv Shah, il s’est attaché à y faire venir des entreprises, nationales et étrangères, à leur céder des terrains à bas prix et à accélérer toutes les procédures administratives qui, en Inde, prennent parfois des années. Résultat, le Gujarat est devenu le chouchou du business et Modi son prophète : la croissance du Gujarat a dépassé de deux points celle de tout le pays (10 % par an contre 8 %). « Modi a créé la marque Gujarat et la marque Modi : il a fait du marketing en surfant sur les conditions économiques favorables du pays et de sa région », raconte Nikita Sud, professeur de développement à l’université d’Oxford et auteur d’une biographie du Gujarat intitulée : Libéralisation, nationalisme hindou et État.

En se présentant comme l’artisan du « miracle économique du Gujarat » et en promettant, lors de la présente campagne électorale pour accéder au poste de premier ministre, de « réussir pour l’Inde ce (qu’il) a réussi pour le Gujarat », Narendra Modi a clairement cherché à dissimuler deux choses. La première est évidemment la discrimination à l’égard des musulmans et son farouche nationalisme religieux. La seconde renvoie au problème général de l’Inde aujourd’hui, à savoir que les beaux chiffres de croissance du Gujarat masquent de mauvais résultats en matière d’indicateurs sociaux. L’État pointe en neuvième position dans le récent rapport sur le développement humain de l’Inde, et il souligne qu’il n’y a eu aucune amélioration depuis le premier rapport de 1999. Selon le magazine Frontline, « le Gujarat recueille, comparativement aux autres États, dont ceux qui ont de moins bonnes performances économiques, de mauvais scores en matière d’alimentation, d’éducation, de chômage, de salaire, d’index des prix, de santé, de planification rurale et d’environnement ».

Agrandissement : Illustration 3

Pour la doctorante Charlotte Thomas, « Modi a apporté des choses à SON électorat, ce qui lui a permis d’être populaire dans le Gujarat et de faire une campagne de communication au niveau national. Malheureusement, le quartier de Juhapura est une métaphore de ce qui se passe en Inde aujourd’hui ». Autrement dit, on fait de l’argent et pas du développement, et on écarte des pans de la société qui ne se conforment pas au modèle hindutva : une nation, une religion, une classe moyenne.

La partition de 1947 avec le Pakistan reste une blessure qui n’est toujours pas refermée dans le cœur des Indiens. Il suffit de voir la ferveur qui entoure n’importe quel match de cricket entre les deux nations pour s’en convaincre, qui occasionnent toujours des combats de rue dès qu’un Indien, généralement musulman, est soupçonné de soutenir l’équipe pakistanaise. Pour autant, l’Inde est le troisième pays musulman au monde et les pratiquants de l’islam qui y vivent se sentent indiens avant tout : ils n’ont aucune envie de s’exiler au Pakistan ou au Bangladesh, même quand ils y ont de la famille. Mais ce genre de chose importe peu à Modi et à ses acolytes du BJP, qui font de l’exploitation de l’intolérance religieuse et du ressentiment social le ressort de leur politique. Le plus préoccupant est de constater que ce discours, en partie camouflé par celui de la libéralisation économique, résonne dans les oreilles de nombreux Indiens. On peut néanmoins parier que la plupart n’ont jamais entendu parler du mur de Juhapura, qui reste l’enfant caché de Narendra Modi.