Ils savourent leur moment, leur union. Quelques heures avant les manifestations du 19 janvier qui lanceront le mouvement de contestation de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, les syndicats savent qu’ils sont en position de force, au moins pour une journée. Pour la première fois depuis la réforme des retraites de 2010 (qui avait fait reculer l’âge légal de départ de 60 à 62 ans), ils parlent tous d’une même voix, appelant au retrait du projet présenté le 10 janvier par Élisabeth Borne.

Les cortèges devraient être fournis partout en France, et les grèves très visibles, au moins dans les écoles et les transports. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit que 70 % des enseignant·es du premier degré devraient être grévistes, et anticipe « au moins un tiers des écoles complètement fermées » à Paris. « Sans forfanterie, on sent vraiment très bien les choses, glisse Benoît Teste, leader de la FSU, très implantée dans la fonction publique. On voit déjà une montée en puissance très forte, et on sera au niveau du 5 décembre 2019, qui était vraiment un moment important. »

Les prévisions de la RATP et de la SNCF sont elles aussi douloureuses pour les entreprises de transport : le trafic RATP sera « très perturbé », avec plusieurs lignes totalement à l’arrêt. Et il y aura seulement entre un TGV sur trois et un sur cinq qui circuleront, quand les TER seront quasiment invisibles.

Agrandissement : Illustration 1

« Ce sera un jeudi de galère, de forte perturbation dans les transports », a concédé mardi matin le ministre des transports Clément Beaune sur France 2. On est loin de la confiance affichée la semaine précédente par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, lorsqu’il déclarait : « On ne se projette pas là dans l’idée d’une mobilisation massive. »

Les salarié·es que Mediapart a sollicité·es en amont du mouvement, après les avoir rencontré·es au gré des articles et des reportages des derniers mois, se projettent dans l’action. Voire ont déjà sauté le pas. À Montpellier (Hérault), dès le 12 janvier, quelques centaines de personnes s’étaient ainsi rassemblées à la nuit tombée, flambeaux à la main, devant la préfecture. Un tour de chauffe pour réviser les « tubes » des manifs, HK et les Saltimbanques et Manu Chao en tête, et les classiques slogans, au moment même où le préfet présentait ses vœux aux élus, chefs d’entreprise et associations.

Les trentenaires du mouvement municipaliste montpelliérain Nous Sommes se disaient plutôt optimistes pour la journée de jeudi : « Dans le milieu de l’économie sociale et solidaire, on voit des personnes qui n’ont jamais fait grève et qui se disent prêtes à le faire, pour la première fois. »

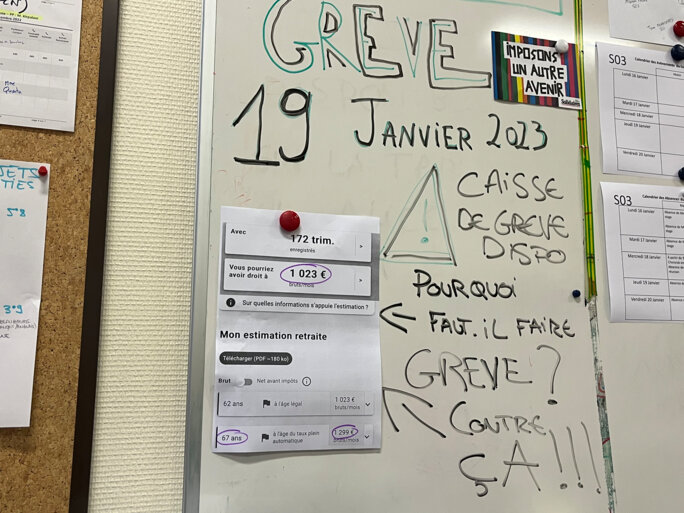

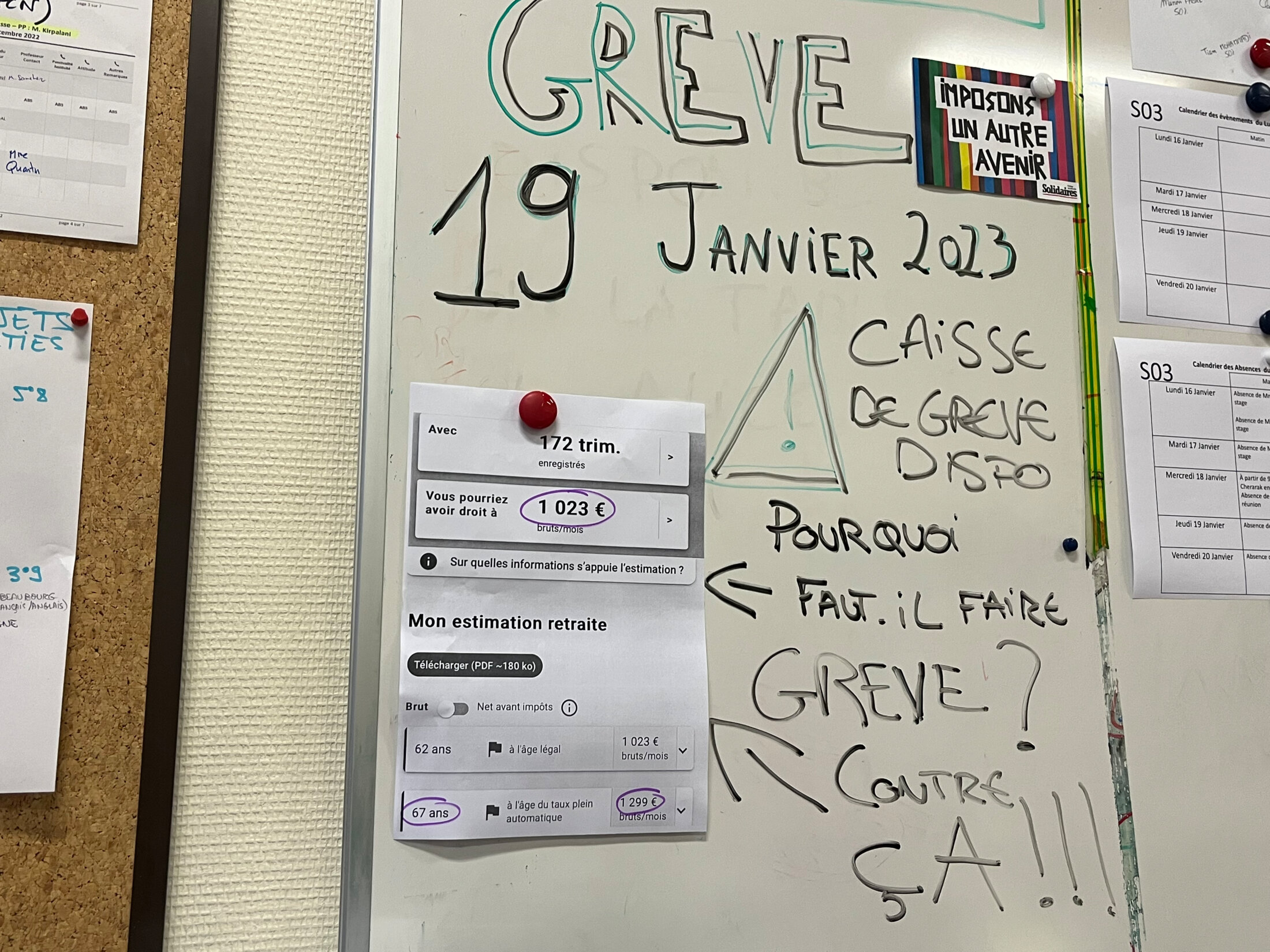

Alice, elle, entraînera dans le cortège l’ensemble des surveillant·es de son collège du XVIIIe arrondissement parisien, et ses huit collègues accompagnant·es d’élèves en situation d’handicap (AESH). La militante, syndiquée à Sud Solidaires, a placardé dans la salle des profs l’estimation de sa pension de retraite : il faudra qu’elle attende ses 67 ans pour avoir une retraite à taux plein, à 1 299 euros brut par mois. « Je serai peut-être déjà morte ou pas en condition physique pour travailler », glisse-t-elle.

Agrandissement : Illustration 2

Alice a commencé à travailler à 17 ans, a été esthéticienne pendant dix ans, avant de passer à ce nouveau métier il y a sept ans. Elle décrit ses craintes : « J’ai eu trois enfants, donc j’ai une carrière hachée comme beaucoup d’AESH, puisque c’est un métier de femmes. On nous impose souvent des temps partiels, donc c’est compliqué d’avoir tous nos trimestres. Le tout, pour des salaires d’à peu près 850 euros par mois. Pour nous, l’horizon de la retraite recule constamment. »

« Je ne peux pas m’aventurer à dire que ce sera le grand soir, mais très clairement, ça fait parler. Personne ne veut de cette réforme, résume pour sa part Jean-Louis Peyren, délégué syndical central CGT chez Sanofi. Beaucoup ont envie d’y aller. » Le responsable syndical rappelle que son entreprise sort tout juste d’un conflit social important et juge que « les salariés ont un goût d’inachevé ».

Laurent Berger s’est mué en opposant féroce

Pour le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, les choses sont simples : « Ce sera une très, très forte mobilisation », a-t-il assuré dès dimanche 15 janvier sur France 3. Il dit se fonder sur le « nombre de cars commandés pour aller aux manifestations », les « préavis de grève déposés depuis longtemps » dans les services publics et dans les transports, mais aussi sur les nombreux salariés « qui […] appellent pour […] demander comment on fait grève ».

Le leader cégétiste est dans son rôle, lui qui quittera son poste fin mars lors du congrès de la CGT, et qui espère partir sur un coup d’éclat.

Le ton martial de son homologue de la CFDT Laurent Berger est moins habituel. « Il faut qu’il y ait une mobilisation des salariés de ce pays pour dire : on ne veut pas de cette réforme des retraites », a lancé ce dernier le 16 janvier sur Franceinfo, martelant à plusieurs reprises les mêmes termes.

Certes, on avait bien entendu Laurent Berger multiplier les apostrophes en direction du gouvernement pour lui enjoindre de renoncer au recul de l’âge légal de départ à la retraite, et à la deuxième réforme de l’assurance-chômage en un an. Mais jamais on n’avait vu celui qui fait office depuis plusieurs années de figure de la social-démocratie bien tempérée faire le tour des plateaux pour appeler à créer un rapport de force dans la rue avec le gouvernement.

« Réussissons le 19, mobilisons-nous massivement pour qu’un maximum de gens défilent pacifiquement mais expriment fermement un mécontentement contre le report de l’âge légal », dit-il désormais. On est loin du Laurent Berger de 2018, qui déclarait à Mediapart que « tomber dans une forme d’opposition systématique, c’est confortable à court terme, mais c’est la fin du syndicalisme à moyen terme ».

Le gouvernement l’a sans doute bien compris : il était prévu que le ministre du travail Olivier Dussopt débatte avec lui sur Franceinfo, mais la confrontation a été annulée à la dernière minute. Le signe que le premier épisode du bras de fer opposant l’exécutif et les représentants des salarié·es, avant la deuxième manifestation samedi 21 janvier (à l’appel des organisations de jeunesse, rejointes par La France insoumise), est déjà plié ?

De nombreux secteurs engagés dans la mobilisation

Philippe Martinez a fixé la barre à laquelle il considérera que le succès est au rendez-vous : « Il faut que ce soit du niveau de 1995, […] de 2010 », a-t-il lancé sur France 3. Autrement dit, plus d’un million de personnes dans la rue pour toute la France, selon les décomptes du ministère de l’intérieur. En 2010, les mobilisations avaient atteint cette barre symbolique quatre fois. En 2003, 1,13 million de personnes avaient défilé le 13 mai, et environ autant le 12 décembre 1995, contre le plan Juppé sur la réforme du financement de la Sécurité sociale et la suppression des régimes spéciaux de retraite.

À Paris, selon l’AFP, la manifestation du 12 octobre 2010 avait réuni 90 000 personnes, selon la police. Et le 5 décembre 2019, pour le coup d’envoi de la précédente bataille contre la première réforme portée par Emmanuel Macron, la capitale avait vu défiler au moins 65 000 personnes – en faisant le cortège le plus imposant organisé par les syndicats à Paris depuis 2010 (deux mois avant, le 6 octobre 2019, une mobilisation contre la procréation médicalement assistée pour toutes avait rassemblé 74 500 personnes). Et le 17 décembre 2019, ils étaient même plus de 72 000.

Les bilans chiffrés sont une chose. Mais les signes avant-coureurs d’une mobilisation de masse le 19 janvier se sont aussi multipliés ces derniers jours. Il y a la pétition intersyndicale, qui atteindra les 500 000 signatures en ligne en à peine plus d’une semaine – certains lui prédisent le destin de celle de 2016 qui s’opposait à la loi Travail de François Hollande, et qui avait dépassé le million de signatures.

Il y a aussi les très nombreux lieux de manifestation annoncés en France – plus de 180 – et ces endroits symboliques, comme l’entrepôt Amazon de Douai, où l’appel à la grève est le fait d’une très large intersyndicale. Il y a, enfin, ces organisations qui ne passent pas inaperçues quand elles rejoignent le mouvement. C’est le cas du « bloc syndical » des policiers, alliance de treize syndicats dominée par le très droitier Alliance, officiellement affilié à la CFE-CGC.

#RETRAITES Le bloc syndical se joint au mouvement et appelle à rejoindre le cortège sous les bannières Alliance Police Nationale CFE-CGC et Unsa Police FASMI, le 19 janvier à 12h00, place de la République ! #Mobilisation pic.twitter.com/EpynfgX0my

— ALLIANCE PN (@alliancepolice) January 11, 2023

À la pointe de la mobilisation, on observera bien sûr de près les secteurs ayant déjà démontré leur capacité de rassembler leurs troupes, et de peser sur l’économie. À ce titre, Éric Sellini, coordinateur national de la CGT TotalEnergies, et déjà à la manœuvre lors des grèves qui ont bloqué les stations-service à l’automne, est particulièrement attendu. « Les ouvriers de chez nous, il n’y en a pas beaucoup qui vivent au-delà de 75 ans, dit-il. Pour nous, cette réforme, c’est deux ans de moins à la retraite, alors que le temps que nous y passons est déjà très court. »

« La journée du 19 ne sera qu’une première, il y en aura d’autres derrière », promet-il. En effet, les syndicats CGT de la branche pétrole ont annoncé la couleur dès la semaine dernière : ils comptent partir en grève plusieurs jours de suite. Un arrêt de travail de 24 heures le 19 janvier, un de 48 heures le 26 janvier, puis un de 72 heures à partir du 6 février.

Ce modus operandi pourrait faire tache d’huile. Lundi, devant plusieurs journalistes, le secrétaire de la CGT Mines-Énergies, Sébastien Menesplier, s’est dit « intéressé » : « Faire grève le 19, c’est bien, mais si on est capables de désorganiser le travail dès le 20, c’est là où tout commencera. »

Agrandissement : Illustration 4

Le secteur de l’énergie est concerné au premier chef par la réforme, qui devrait supprimer le régime spécial des IEG, les industries électriques et gazières (lire notre article). Le « plan de bataille » voté par la quasi-totalité des syndicats est donc ambitieux. Outre les baisses de production, les militants et militantes prévoient de remettre « gratuitement » de l’électricité aux familles les plus précaires.

Et Sébastien Menesplier ne se prive pas de lancer des propositions pour le moins clivantes – et illégales : « Ceux qui veulent la réforme aujourd’hui, on va aller les voir dans leurs permanences, on va aller discuter avec eux, annonce-t-il. Et puis, si d’aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu’on saura organiser. Le Medef, les partis politiques, les élus, tous ceux qui soutiennent [la réforme]… »

La RATP est aussi directement visée par celle-ci. « Si on ne va pas à la bataille, on a beaucoup à perdre, à commencer par notre régime spécial, rappelle Bertrand Hammache, à la tête de la CGT de l’entreprise. Pour l’instant, notre retraite est calculée sur les six derniers mois. Si la réforme passe, ce sera sur nos 25 meilleures années. Or, entre notre début et notre fin de carrière, notre salaire est en général multiplié par deux. »

Dans tout le service public, la colère est grande contre le président et son gouvernement. Elle s’illustre parfaitement dans le discours de Julien Terrié, manipulateur radio au centre hospitalo-universitaire de Toulouse et délégué syndical CGT. « L’hôpital est une cocotte-minute, vu nos conditions de travail catastrophiques. Après la première vague de Covid, Emmanuel Macron avait promis d’améliorer la vie des “premières lignes”, mais il la dégrade. Tout se cumule : les gens ont bien compris qu’il voulait supprimer les 35 heures à l’hôpital, ce qui nous ferait perdre des jours de repos », souligne le syndicaliste.

« Ajoutez à cela l’augmentation cet été du point d’indice de seulement 3,5 %, après des années de gel et alors que l’inflation dépasse les 6 %… Le nombre de grévistes jeudi s’annonce très important, relate-t-il. À tel point que la direction a inventé une nouveauté pour tenter de dissuader les gens : pour se déclarer gréviste, il faut aller s’inscrire dans le bureau du cadre de santé ! »

Des doutes s’expriment déjà

Mais mezza voce, certains avouent leurs doutes sur la capacité des opposants à la réforme de tenir sur la longueur. Au rassemblement de Montpellier, Laurent, agent de la fonction publique territoriale et drapeau de l’Unsa en main, rappelle que « les gens sont résignés et financièrement acculés ». Son espoir : que la jeunesse prenne part, fortement, à la mobilisation, « parce que nous, les salariés, on va clairement être limités en termes de jour de grève ».

« Les suites de la journée de jeudi sont un peu incertaines, confirme Benoît Teste, de la FSU. Les collègues nous disent qu’ils vont faire grève pour ce premier jour, pour marquer leur opposition, mais beaucoup ont l’impression que le gouvernement ne lâchera pas, et ça n’incite pas à s’engager. »

Agrandissement : Illustration 5

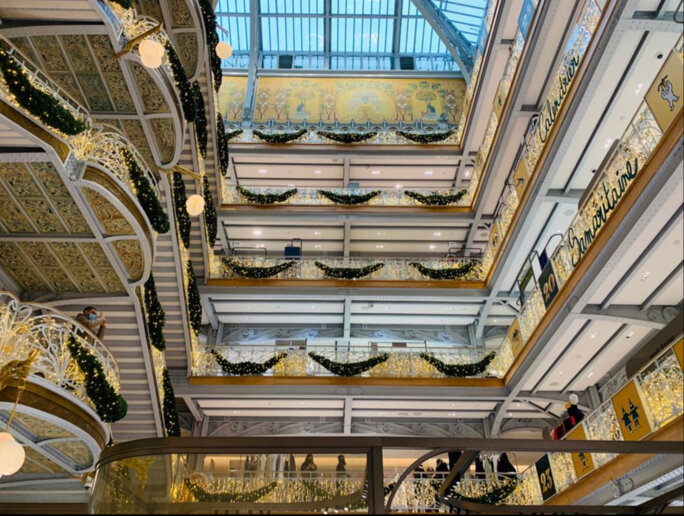

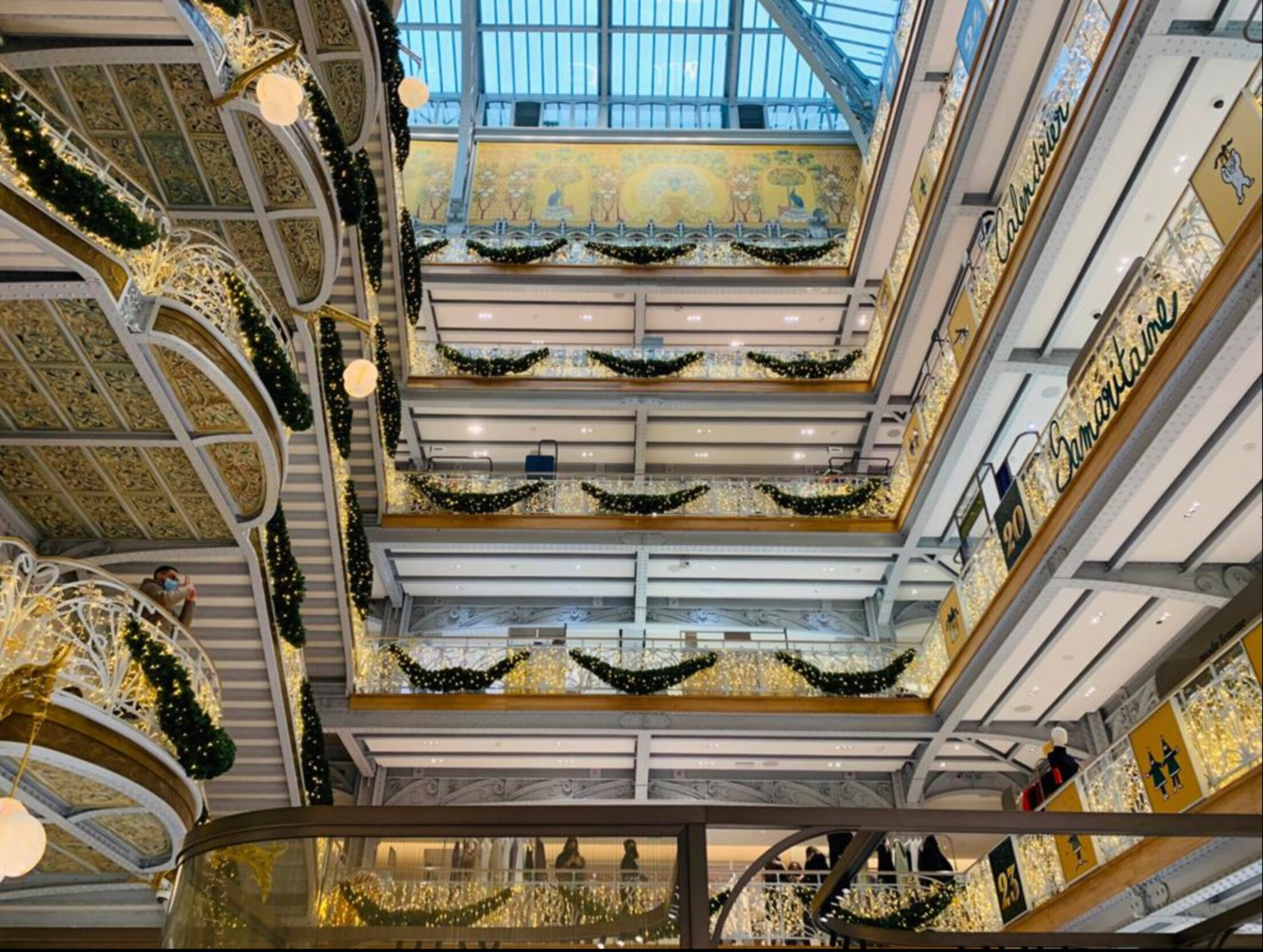

Ce type de crainte est particulièrement marqué dans le secteur privé. Du côté des petites mains du géant du luxe LVMH, par exemple. L’année dernière a été celle des mouvements de grève dans le groupe de Bernard Arnault : les maroquinières de Louis Vuitton, les vendeuses de Sephora, les salariées de la Samaritaine ont toutes agi pour voir augmenter les bas salaires et améliorer leurs conditions de travail.

Alors que le mouvement continue du côté de Séphora, celles et ceux qui se sont mobilisés comptent bien grossir les rangs de la manifestation de jeudi. « Je vais avoir 40 ans, je suis travailleur handicapé, je suis déjà cassé de partout, constate Jean-Michel Remande, vendeur de prêt-à-porter et responsable CGT à la Samaritaine, à Paris. Les vendeurs à la “Sama”, on court partout, on reste debout 7 heures par jour sans avoir le droit de s’asseoir… Comment voulez-vous qu’on fasse ça à 64 ans ? »

Pour autant, il convient qu’il « est difficile de mobiliser » : « À la première grève, en novembre dernier, on était une cinquantaine, et une dizaine pour la deuxième, en décembre. Les collègues ont peur de faire grève. Mais on sent bien que tout le monde est à bout. »

Le discours n’est pas si éloigné chez les salarié·es de l’entrepôt Geodis de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), qui viennent pourtant de mener victorieusement une grève pour les salaires. « On voit déjà trop de collègues partir à la retraite et mourir juste après. C’est impensable qu’on continue à travailler jusqu’à 64 ans, à tirer sur les chariots, à porter des charges lourdes, dans le bruit, la nuit, parfois dans le froid », énumère Mouloud Sahraoui, délégué syndical CGT.

Jeudi, une partie des ouvriers de la plateforme sera bien dans le cortège parisien. « Mais on vient de faire un mois de grève qui a coûté cher aux collègues, et je ne sais pas si beaucoup d’entre nous pourront se le permettre », souffle le militant.

Ces craintes vont aussi se nicher dans des endroits inattendus. Ainsi, Bertrand Hammache, de la CGT-RATP, émet des inquiétudes : « On n’a pas encore convaincu assez de monde pour organiser le mouvement puissant qu’on attend, déclarait-il à Mediapart récemment. Les convaincus sont prêts à en découdre, mais l’engagement sans faille des salariés n’est pas encore palpable. »

C’est toujours la SNCF qui mène les grèves contre les réformes des retraites. Cette fois-ci, on attendra de voir les fonctionnaires, les profs, les agents médicaux, les étudiants se mobiliser avant d’y aller fortement.

Et puis, à la RATP comme à la SNCF, l’inquiétude se situe ailleurs : que décideront de faire les collectifs de salarié·es rassemblé·es par métier, qui ont éclos ces dernières semaines ? Dans la régie parisienne, un collectif de régulateurs de bus s’est formé en dehors des structures syndicales il y a moins d’un mois. Il organise des grèves sur des revendications propres à leur métier, avec quasiment 100 % de grévistes.

« Il y a beaucoup d’anciens “gilets jaunes” dans les leaders, ils sont capables de monter des mouvements, rapporte Bertrand Hammache. Ils ont besoin de nous pour déposer des préavis de grève et s’asseoir à la table des négociations, mais ils utilisent les syndicats sans en être. »

À la SNCF, c’est le collectif national des contrôleurs qui a bousculé les fêtes de Noël en bloquant les trains partout en France, avant d’obtenir satisfaction sur plusieurs revendications. « On a désormais un poids plus important que les syndicats auprès des salariés », revendique Michaël, cofondateur du collectif. Et même si lui sera en grève jeudi contre une réforme « injuste », son collectif n’appellera pas à la mobilisation.

« C’est toujours la SNCF qui mène les grèves contre les réformes des retraites. Cette fois-ci, on attendra de voir les fonctionnaires, les profs, les agents médicaux, les étudiants se mobiliser avant d’y aller fortement », tranche Michaël.

Au-delà de la réussite quasi assurée de la première journée de mobilisation, le mouvement de contestation de la réforme sait qu’il fait face à plusieurs obstacles. Dès la fin de la première journée de manifestation, les dirigeants des syndicats se réuniront et devraient annoncer une nouvelle date de mobilisation, sans doute le jeudi suivant. Mais celles et ceux qui, comme la CGT-Énergie, plaident pour une grève reconductible, menée tous ensemble, n’ont pour l’instant pas réussi à emporter l’adhésion de leurs camarades.

Chacun a en tête les enjeux, et les risques d’échecs. Depuis 2003, aucune mobilisation, même massive, n’a fait vaciller un gouvernement sur les retraites. Le projet de 2019-2020 a été stoppé par le Covid, sans que les syndicats n’emportent nettement la victoire. « Si le gouvernement reste arcbouté sur son projet, ça laissera des traces, parce qu’il n’a aucun appui et pas de base sociale, considère un haut gradé syndical. Mais nous aussi nous jouons gros. Si même l’unité n’est pas suffisante pour gagner, comment fera-t-on ? »